Эпические произведения существовали, очевидно, у всех народов мира. Имелись они и у обитателей Месоамерики. К сожалению, до нас дошли только немногочисленные отрывки из них, к тому же записанные достаточно поздно. Исключением является лишь эпос одного из народов языковой группы майя — киче «Пополь-Вух» («Книга народа»).

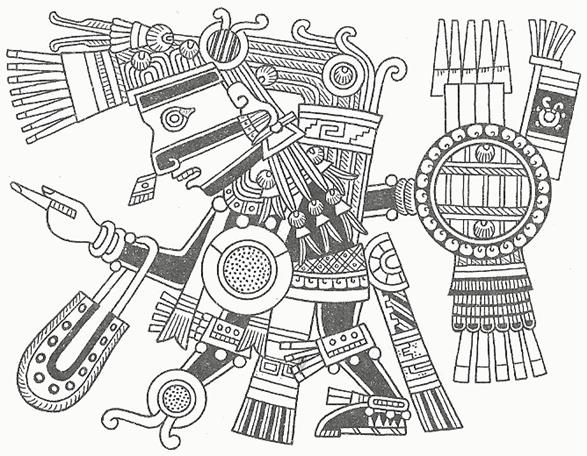

Исследователи делят эпические произведения на несколько видов; эпос мифологический, героический, исторический, дидактический, генеалогический и пр. В Месоамерике наиболее ярко был представлен первый, повествующий о рождении и деяниях божеств. И у ацтеков, и у майя сохранилось много отрывков из произведений такого рода. Естественно, что зачастую они противоречат друг другу, это обычное явление в мифологическом материале, находящемся в стадии систематизации. Поэтому такие противоречия или несоответствия не должны смущать читателя.

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных эпических памятников, следует хотя бы в нескольких словах остановиться на одной специфической черте ацтекских литературных текстов. Наиболее ярко она проявляется в поэтическом творчестве, но ее можно встретить и в некоторых на первый взгляд вполне прозаических произведениях. Богатство языка науатль позволяло оратору или поэту комбинировать целую цепь из слов, имевших тончайшие оттенки одного и того же значения. Поэтому то, что в переводе звучит повторением, в подлиннике значительно тоньше и изящнее, а параллельные, казалось бы, места оказываются таковыми лишь по формальному построению. Так, например, в эпосе о Кецалькоатле рассказывается, что волшебник Титлакауан принял вид старика, прежде чем появиться перед тольтеками. Буквальный перевод этого отрывка будет приблизительно таким: «Он превратился в старенького человечка, он принял вид, он изменился таким образом, так преобразился, он стал совсем согбенным, белоголовым, его голова окрасилась в белый цвет, и вот таким он пошел к дому Кецалькоатля».1

Очень распространенным приемом было употребление биномов, состоящих из двух сопоставленных, близких по ацтекскому мышлению слов; этот бином имел третье, несколько отличавшееся от первых двух значение. Приведем несколько примеров: мшититлаи— айаутитлаи («в облаках, в тумане») = «таинственно», нома—hokum («моя рука, моя нога») =«мое тело», ин чальчауитль—ин кецалли («нефрит, перо кецаля») = — «богатство или красота», итлатоль—иийо («его слово, его дыхание») = «его речь», инатль—интепетль («вода, холм») = «поселение, город», ин митль—ин чималли («дротик, щит») = «война» и т. д. Кстати, понятие «поэма» чаще всего выражалось биномом ин шочитль—ин куикатль («цветок, песня»).

Другими обычными особенностями поэтических текстов были параллелизмы, например: Йе атль чичик... йе глакуаль чичик... — «Воистину горек хлеб здесь... воистину горька вода...», характерны и аллитерации и ассонансы, необычайно развитая метафористика; можно заметить в ряде случаев и стремление к начальным рифмам, т. е. к созвучиям начал строк.

Наиболее распространенным поэтическим размером был трохей, иногда можно предполагать и более сложные формы, однако в целом вопрос об ацтекском стихосложении недостаточно исследован.

И еще одно предварительное замечание. Надо иметь в виду, что ацтеки считали тольтеков образцом государственности и творцами культуры. Подобные представления вообще свойственны древним цивилизациям (и не только им). Образец в прошлом почти всегда служил ключом к будущему. Орды варварских племен, разбивавшие римские легионы, постепенно брали римское государственное устройство за образец. Так и полудикие номады — чичимеки, появившиеся в долине Мехико, окружили разрушенную ими тольтекскую державу ореолом исключительности, совсем как Сасаниды обращались к памяти ахеменидского Ирана.

И еще одно предварительное замечание. Надо иметь в виду, что ацтеки считали тольтеков образцом государственности и творцами культуры. Подобные представления вообще свойственны древним цивилизациям (и не только им). Образец в прошлом почти всегда служил ключом к будущему. Орды варварских племен, разбивавшие римские легионы, постепенно брали римское государственное устройство за образец. Так и полудикие номады — чичимеки, появившиеся в долине Мехико, окружили разрушенную ими тольтекскую державу ореолом исключительности, совсем как Сасаниды обращались к памяти ахеменидского Ирана.

2015-07-14

2015-07-14 405

405