По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2015 г. без учета Крымского федерального округа составила 144,0 млн человек (с учетом Крымского федерального округа –

146,3 млн человек) и за год увеличилась на 305,5 тыс. человек, или на 0,2 %.

Рост численности населения обусловлен как миграционным приростом, так и естественным приростом населения.

С 2006 года отмечена благоприятная динамика основных демографических показателей в Российской Федерации, сохраняется тенденция роста населения. За 12 месяцев 2014 года зафиксирован естественный прирост – 33,7 тыс. человек (в 2013 году – естественный прирост 19,1 тыс. человек).

За 12 месяцев 2014 год коэффициент естественного прироста населения составил – 0,2 ‰ (в 2013 году – 0,1 ‰).

Естественный прирост населения за 12 месяцев 2014 года зафиксирован в 43 субъектах Российской Федерации.

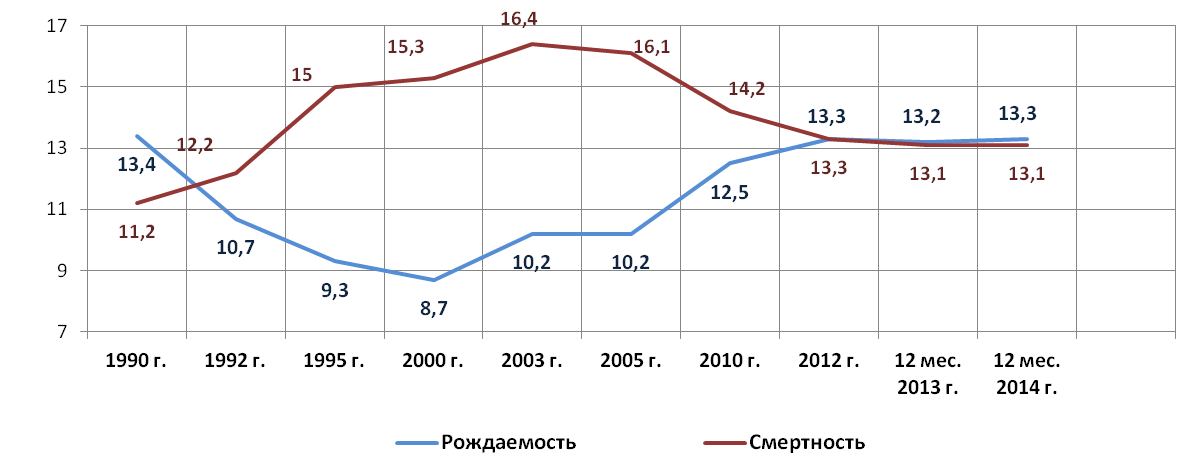

В 2013 году общероссийский уровень рождаемости впервые с начала девяностых годов превысил уровень смертности. В 2014 году указанная тенденция продолжилась, рождаемость за 12 месяцев 2014 года составила 13,3 на 1000 населения (рис. 1.1.).

Рис. 1.1. Динамика рождаемости и смертности (на 1000 человек)

Число родившихся за 12 месяцев 2014 года выросло по сравнению с 2013 годом на 17,6 тыс. (1 947,3 тыс. детей и 1 929,7 тыс. детей соответственно). Показатель рождаемости вырос на 0,8 %, с 13,2 до 13,3 на 1 000 населения.

Минимальный уровень рождаемости зарегистрирован в Ленинградской области 9,1 ‰ (2013 г. – 9,0 ‰), максимальный - 25,3 ‰ в Республике Тыва (2013 г. – 26,1 ‰). Лидерство сохраняют преимущественно национальные республики. Субъекты Российской Федерации с наиболее низкими показателями рождаемости сосредоточены в центральной и северо-западной части Российской Федерации.

Рост рождаемости отмечен в 42 субъектах Российской Федерации. Наибольший рост рождаемости наблюдался в Сахалинской – на 4,6 %, в Ростовской – 4,3 % и в Московской областях – 4,1 %, в Республике Карелия – 3,3 %, в Ставропольском крае – 3,1 %, в Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе – 3,0 %, в Ульяновской области – 2,6 %.

Снижение рождаемости отмечено в 30 субъектах Российской Федерации. Наибольшее снижение рождаемости зарегистрировано в республиках Ингушетия – на 3,3 % и Тыва – 3,1 %, в Курганской и Кемеровской областях – 2,9 %, Республике Калмыкия и Чеченской Республике – 2,8 %, в Республике Хакасия – 2,5 %, в Магаданской области – 2,4 %, в Алтайском крае – 2,2 %. В 13 субъектах Российской Федерации показатель рождаемости не изменился.

Показатель младенческой смертности снизился на 9,8 %, с 8,2 на 1000 родившихся живыми в 2013 году до 7,4 в 2014 году.

За 12 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года число детей, умерших в возрасте до 1 года, снизилось – на 8,6 % (или на 1 353 детей) и составило 14 366 (в 2013 году – 15 719).

За 12 месяцев 2014 года в Российской Федерации умерли 1 913 613 человек, что на 2 990 человек или на 0,2 % меньше, чем за 2013 год (1 910 623 человека).

Снижение смертности отмечается в 34 субъектах Российской Федерации, наиболее существенное – в Ненецком автономном округе – на 16,8 %, в Республике Мордовия – на 3,4 %, в Новгородской области – 2,8 %, в г. Санкт-Петербурге и в Республике Бурятия – 2,5 %, в Смоленской области – на 2,4 %, в Новосибирской области – на 2,2 %, в Вологодской области – на 2,0 %, в Костромской, Ярославской и Кировской областях – 1,9 %, в Республике Алтай – 1,8 %. В 18 субъектах Российской Федерации показатель смертности не изменился.

Самые низкие показатели смертности наблюдаются: в Республике Ингушетия – 3,5, в Чеченской Республике – 5,0, в Ямало-Ненецком автономном округе – 5,1, в Республике Дагестан – 5,6, в Ханты-Мансийском автономном округе – 6,4 на 1 000 населения.

Наиболее высокие показатели отмечаются в Псковской области – 18,5, в Тверской области – 17,8, в Новгородской области – 17,3, в Тульской области – 17,1, в Курской области – 16,6 %, во Владимирской области – 16,5 на 1 000 населения.

В структуре причин смерти первое место, по-прежнему, занимают болезни системы кровообращения – 49,9 % или 653,7 на 100 тыс. населения (снижение на 6,6 %), на втором месте – новообразования – 15,3 % или 201,1 на 100 тыс. населения, показатель снизился на 0,2 %, на третьем – внешние причины – 9,1 % или 118,8 на 100 тыс. населения (снижение на 0,6 %), в том числе дорожно-транспортные происшествия – 14,0 на 100 тыс. населения, показатель не изменился, далее следуют болезни органов пищеварения – 5,0 % или 66,1 на 100 тыс. населения (рост на 8,4 %), болезни органов дыхания – 4,0 % или 53,0 на 100 тыс. населения (рост на 6,2 %).

Смертность от туберкулеза снизилась на 11,7 % и составила за

12 месяцев 2014 года 9,8 на 100 тыс. населения.

Снижение смертности от туберкулеза отмечается в 67 субъектах Российской Федерации, наибольшее снижение показателя смертности наблюдается: в Республике Алтай – на 42,7 %, в Республике Ингушетия – 41,0 %, в Рязанской области – на 36,9 %, в Нижегородской области – 34,7 %, в Липецкой области – 30,2 %, в Республике Мордовия – на 29,3 %, в Камчатском крае – 28,8 %, в Оренбургской области – 28,0 %, в Архангельской области (Ненецкого автономного округа) и в Республике Башкортостан – на 26,0 %.

Снижение смертности от болезней системы кровообращения отмечается в 69 субъектах Российской Федерации, наибольшее снижение наблюдается: в Ростовской области – на 25,9 %, в Республике Марий Эл – на 25,5 %, в Ярославской области – на 24,3 %, в Республике Мордовия – на 19,0 %, в Амурской области – на 18,8 %, в Ненецком автономном округе – на 18,6 %, в Брянской области – на 18,5, во Владимирской области – на 17,9 %, в Курганской области – на 17,6 %, в Тульской области – на 16,4 %.

Снижение смертности от новообразований зарегистрировано в

49 субъектах Российской Федерации. Наибольшее снижение показателя смертности зарегистрировано: в Ненецком автономном округе – на 21,3%, в Белгородской области – на 10,6 %, в Липецкой области – на 10,4 %, в Рязанской области – на 10,2 %, в Ростовской области – на 8,9 %, в Тамбовской области – на 8,5 %, в Ярославской области и Республике Тыва – на 8,0 %, в Курганской области – на 7,9 %, в Магаданской области – на 7,1 %.

Снижение смертности от внешних причин наблюдается в 48 субъектах Российской Федерации, наибольшее снижение показателя смертности отмечается: в Ненецком автономном округе – на 25,5%, в Еврейской автономной области – на 15,8 %, в Республике Калмыкия – на 15,5%, в Сахалинской области – на 13,5 %, в Липецкой области – 12,7 %, в Чеченской Республике – на 11,7 %, в Чукотском автономном округе – на 11,6%, в Республике Татарстан – на 10,4 %, в Иркутской области – на 9,3 %.

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий отмечается в 40 субъектах Российской Федерации, наибольшее снижение показателя смертности наблюдалось: в Ненецком автономном округе – на 75,3 %, в Воронежской области – на 38,0 %, в Магаданской области – на 35,0 %, в Пермском крае – на 27,6 %, в Ямало-Ненецком автономном округе – на 26,2 %, в Республике Ингушетия – на 22,2 %, в Новосибирской области – на 20,3 %, в Тюменской области – на 20,2 %.

Самые высокие показатели смертности от дорожно-транспортных происшествий за 12 месяцев 2014 года зарегистрированы в Республике Тыва – 30,3 на 100 тыс. населения (за аналогичный период 2013 года – 36,8), в Ленинградской области – 29,7 (соответственно – 28,6), в Карачаево-Черкесской Республике – 29,7 (соответственно – 25,0), в Республике Адыгея – 26,2 (соответственно – 23,6), в Калужской области – 26,1 (соответственно – 22,7), в Новгородской области – 25,6 (соответственно – 17,8), в Республике Алтай – 25,4 (соответственно – 24,6).

В условиях сокращенного воспроизводства поколений решающее значение приобретает продолжительность жизни. Темпы роста ожидаемой продолжительности предстоящей жизни при рождении после 2005 года сопоставимы с отмечавшимися в период антиалкогольной кампании 1985-1988 годов, когда были достигнуты самые высокие за всю российскую историю показатели долголетия – 70,1 года.

По предварительным данным Росстата, в 2014 году показатель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни при рождении составил 71,0 года. У женщин продолжительность жизни достигла 76,5 года, у мужчин – 65,3 года.

Тенденции в заболеваемости населения

Заболеваемость населения является основой для планирования ресурсов здравоохранения, необходимых для удовлетворения существующей потребности населения в различных видах медицинской помощи.

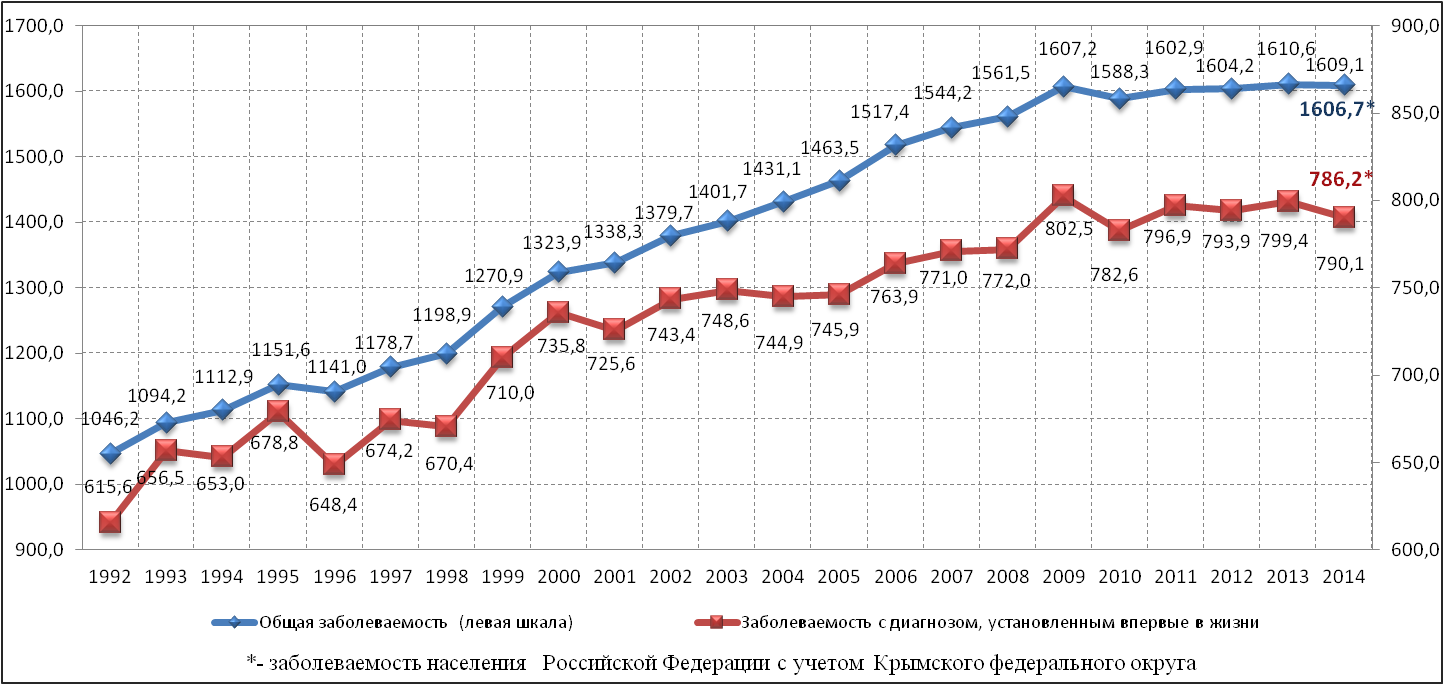

Рост общей заболеваемости с 2013 по 2014 год в

Российской Федерации (без учета Крымского федерального округа) составил 14,8 %.

В 2014 году в целом по Российской Федерации (без учета Крымского федерального округа) общая заболеваемость составила 160 911,3 на 100 тыс. населения (рис. 2.1.) (с учетом Крымского федерального округа – 160 670,3 на 100 тыс. населения). В 2014 году рост общей заболеваемости в Российской Федерации (без учета Крымского федерального округа) в сравнении с 2008 годом составил 3,0 %.

Заболеваемость населения с одной стороны отражает распространенность патологии в популяции, а с другой – доступность медицинской помощи, поэтому рост заболеваемости населения (как общей, так и по отдельным классам болезней) не должен однозначно рассматриваться как отрицательное явление.

Рис. 1.2. Динамика заболеваемости населения Российской Федерации

(на 1 000 человек населения) за период 1992-2014 гг.

В 2014 году в сравнении с 2008 годом отмечается рост болезней эндокринной системы, расстройств питания, нарушений обмена веществ (+ 21,4 %), новообразований (+ 14,8 %), болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (+ 8,5 %), болезней мочеполовой системы (+ 7,5 %), врождённых аномалий (пороки развития), деформаций и хромосомных нарушений (+ 6,2 %), болезней уха и сосцевидного отростка (+ 6,1 %), болезней нервной системы и болезней органов пищеварения (+ 5,0 %), болезней органов дыхания (+ 4,7 %), болезней системы кровообращения (+ 3,6 %). Значительно реже стали регистрироваться симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях (- 62,5 %). Продолжилось сокращение инфекционной заболеваемости (- 12,3 %), психических расстройств и расстройств поведения (- 11,1 %).

Снижение общей заболеваемости в 2014 году по сравнению с 2013 годом в Российской Федерации (без учета Крымского Федерального округа) составило 0,1 % с варьированием по федеральным округам от + 1,8 %

в Северо-Западном до - 1,9 в Дальневосточном федеральном округе

(табл. 1.1).

Таблица 1.1

Общая заболеваемость населения Российской Федерации

по федеральным округам

| Федеральные округа | Общее число зарегистрированных случаев заболевания на 100 тыс. населения | ||

| 2013 г. | 2014 г. | темп прироста/ убыли (%) | |

| Российская Федерация без учета Крымского федерального округа | 161 061,8 | 160 911,3 | -0,1 |

| Центральный | 147 531,2 | 146 851,9 | -0,5 |

| Северо-Западный | 181 524,8 | 184 852,7 | 1,8 |

| Южный | 142 343,9 | 141 124,4 | -0,9 |

| Северо-Кавказский | 128 373,2 | 126 240,0 | -1,7 |

| Приволжский | 180 897,1 | 181 538,8 | 0,4 |

| Уральский | 152 653,1 | 152 042,9 | -0,4 |

| Сибирский | 174 602,0 | 175 057,9 | 0,3 |

| Дальневосточный | 154 561,0 | 151 588,4 | -1,9 |

| Российская Федерация с учетом Крымского федерального округа | - | 160 670,3 | - |

| Крымский | - | 145 550,3 | - |

Среди классов болезней, занимающих лидирующее место в качестве причин смерти, опережающими темпами происходит прирост заболеваемости новообразованиями (табл. 1.2): в Сибирском федеральном округе рост достигает + 3,9 %, Приволжском – + 3,6 %, Северо-Западном – + 3,2 %, при общероссийском значении (без учета Крымского федерального округа) + 1,7%. Одновременно отмечается снижение в Южном федеральном округе – на 0,6 %, Северо-Кавказском – на 0,5 % и Центральном – на 0,2 %.

Снижение заболеваемости болезнями системы кровообращения наблюдается в целом по Российской Федерации (без учета Крымского федерального округа – на 0,2 %) почти во всех федеральных округах, за исключением Сибирского федерального округа, в котором заболеваемость болезнями системы кровообращения в 2014 году сохраняется на уровне 2013 года, а так же Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, в которых отмечается рост (+ 1,8 % и + 1,0 % соответственно). По болезням системы кровообращения максимальное снижение заболеваемости отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе (- 6,2 %).

Травмы и отравления стали реже регистрироваться в Сибирском и Приволжском федеральных округах (- 3,0 %), Уральском (- 2,6 %), Северо-Западном (- 1,3 %) и Южном федеральных округах (- 1,1 %). В Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах отмечается рост данной патологии (на 0,7 % и 0,2 % соответственно).

Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения, новообразованиями, травмами, отравлениями и некоторыми другими последствиями воздействия внешних причин по федеральным округам

| Федеральные округа | Болезни системы кровообращения | Новообразования | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | ||||||

| темп прироста/ убыли (%) | темп прироста/ убыли (%) | темп прироста/ убыли (%) | |||||||

| Российская Федерация без учета Крымского федерального округа | 22 890,6 | 22 841,6 | -0,2 | 4 346,0 | 4 421,4 | 1,7 | 9 289,8 | 9 123,5 | -1,8 |

| Центральный | 23 491,7 | 23 272,1 | -0,9 | 4 265,3 | 4 255,9 | -0,2 | 8 675,5 | 8 602,6 | -0,8 |

| Северо-Западный | 25 718,2 | 25 971,4 | 1,0 | 4 960,0 | 5 117,3 | 3,2 | 9 965,9 | 9 834,0 | -1,3 |

| Южный | 19 533,2 | 19 431,2 | -0,5 | 4 441,9 | 4 415,7 | -0,6 | 7 977,5 | 7 890,8 | -1,1 |

| Северо-Кавказский | 15 234,3 | 14 295,1 | -6,2 | 2 335,1 | 2 324,2 | -0,5 | 6 341,6 | 6 386,1 | 0,7 |

| Приволжский | 26 138,2 | 26 619,8 | 1,8 | 4 742,5 | 4 911,1 | 3,6 | 10 078,4 | 9 780,8 | -3,0 |

| Уральский | 16 756,3 | 16 655,8 | -0,6 | 4 077,9 | 4 150,5 | 1,8 | 9 877,6 | 9 619,3 | -2,6 |

| Сибирский | 25 132,9 | 25 135,4 | 0,0 | 4 469,7 | 4 645,5 | 3,9 | 10 498,1 | 10 184,0 | -3,0 |

| Дальневосточный | 18 830,2 | 18 574,6 | -1,4 | 3 625,4 | 3 668,0 | 1,2 | 10 303,3 | 10 325,3 | 0,2 |

| Российская Федерация с учетом Крымского федерального округа | - | 23 247,1 | - | - | 4 425,1 | - | - | 9 054,3 | - |

| Крымский | - | 48 684,6 | - | - | 4 658,9 | - | - | 4 713,5 | - |

Таблица 1.3

Уровни общей заболеваемости болезнями системы кровообращения

всего населения в отдельных субъектах Российской Федерации

(на 100 тыс. населения), 2014 год

| Субъекты Российской Федерации | Общее число зарегистрированных случаев заболевания болезнями системы кровообращения |

| Российская Федерация с учетом Крымского федерального округа | 23 247,1 |

| Низкий уровень заболеваемости: | |

| Республика Тыва | 9 264,2 |

| Республика Дагестан | 10 717,6 |

| Магаданская область | 12 148,2 |

| Курская область | 12 245,4 |

| Ханты-Мансийский автономный округ | 12 470,7 |

| Высокий уровень заболеваемости: | |

| Алтайский край | 43 010,9 |

| Новгородская область | 36 305,1 |

| Самарская область | 35 508,0 |

| Чувашская Республика | 35 043,8 |

| Республика Карелия | 33 141,5 |

Заболеваемость болезнями системы кровообращения самая высокая в Алтайском крае (43 010,9 на 100 тыс. населения), в 2 раза выше показателя по Российской Федерации.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями

Показатель первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в 2014 году составил 387,3 (с учетом Крымского федерального округа – 387,6) на 100 тыс. населения, что на 3,7 % выше уровня 2013 года.

Наиболее часто встречающимися злокачественными новообразованиями в России в 2014 году, как и в предшествующие годы, были новообразования кожи (14,2 % от числа новых случаев рака), молочной железы (11,6%), трахеи, бронхов, легкого (10,2%) и желудка (6,7%).

В структуре заболеваемости мужчин большой удельный вес имеют опухоли трахеи, бронхов, легкого (17,8%), предстательной железы (14,9%), кожи (11,5%), желудка (8,2%), ободочной кишки (6,1%), прямой кишки (5,2%), кроветворной и лимфатической ткани (4,8%).

Первое место в структуре заболеваемости в женской популяции принадлежит злокачественным новообразованиям молочной железы (21,2%), далее следуют опухоли кожи (16,6%), тела матки (7,7%), ободочной кишки (7,0%), желудка (5,4%), шейки матки (5,2%), прямой кишки (4,6%), яичника (4,4%).

Максимальные значения показателей первичной заболеваемости отмечены в Новгородской (533,5), в Орловской (499,2), в Курганской (488,2), в Рязанской (488,0), в Ярославской (487,0) областях, минимальные - в республиках Ингушетия (140,3), Дагестан (141,8), в Чеченской Республике (156,4), в Ямало-Ненецком автономном округе (180,2), в Республике Тыва (193,4) на 100 тыс. населения (табл. 1.5).

Самый высокий уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями среди федеральных округов в 2014 году отмечался в Северо-Западном федеральном округе (407,0), самый низкий уровень – в Северо-Кавказском федеральном округе – 241,4 на 100 тыс. населения

Показатель распространенности злокачественных новообразований в 2014 году составил 2 241,4 на 100 тыс. населения (с учетом Крымского федерального округа – 2 250,0), что выше уровня 2004 года (1 625,7) на 38,8% (в 2013 году – 2 157,0).

Рост данного показателя обусловлен ростом выявляемости, так и увеличением выживаемости онкологических больных.

Максимальные значения данного показателя отмечены в Курской (3 090,8 на 100 тыс. насления), в Калужской (2 764,1), в Орловской (2 743,6) и Тверской (2 723,1) областях; минимальные – в республиках Дагестан (730,3), Тыва (747,3), Ингушетия (841,4), в Чукотском автономном округе (1 137,7), в Республике Саха (Якутия) (1 135,2)(табл.1.5).

Таблица 1.4

Субъекты Российской Федерации с максимальным и минимальным показателем числа лиц с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования в 2014 году (на 100 тыс. населения)

| Максимальные показатели | Минимальные показатели | ||

| Новгородская область | 533,5 | Карачаево-Черкесская Республика | 268,6 |

| Орловская область | 499,2 | Кабардино-Балкарская Республика | 260,3 |

| Курганская область | 488,2 | Республика Алтай | 244,3 |

| Рязанская область | 488,0 | Ханты-Мансийский АО | 237,3 |

| Ярославская область | 487,0 | Республика Саха (Якутия) | 236,0 |

| Самарская область | 484,9 | Республика Тыва | 193,4 |

| Алтайский край | 481,8 | Ямало-Hенецкий АО | 180,2 |

| Пензенская область | 477,7 | Чеченская Республика | 156,4 |

| Брянская область | 475,7 | Республика Дагестан | 141,8 |

| Курская область | 470,9 | Республика Ингушетия | 140,3 |

Таблица 1.5

Субъекты Российской Федерации с максимальным и минимальным показателем распространенности злокачественных новообразований

в 2014 году (на 100 тыс. населения)

| Максимальные показатели | Минимальные показатели | ||

| Курская область | 3 090,8 | Республика Бурятия | 1 412,1 |

| Калужская область | 2 764,1 | Ненецкий АО | 1 381,0 |

| Орловская область | 2 743,6 | Республика Алтай | 1 223,2 |

| Тверская область | 2 723,1 | Ямало-Hенецкий АО | 1 187,4 |

| Ярославская область | 2 709,4 | Чеченская Республика | 1 053,2 |

| Республика Мордовия | 2 702,2 | Республика Саха (Якутия) | 1 135,2 |

| Пензенская область | 2 674,9 | Чукотский АО | 1 137,7 |

| Алтайский край | 2 673,5 | Республика Ингушетия | 841,4 |

| Краснодарский край | 2 673,3 | Республика Тыва | 747,3 |

| Московская область | 2 666,1 | Республика Дагестан | 730,3 |

Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях Российской Федерации 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года 5 лет назад составила в 2014 году 52,4% (2013 год - 51,7%). Максимальные показатели наблюдаются в Забайкальском крае (59,5%), в Тверской области (58,7%), в Республике Карелия (57,4%), в Республике Башкортостан (57,1%), в Калининградской области (57,0%); минимальные - в Чеченской Республике (31,1%), в Чукотском автономном округе (37,6%), в Республике Дагестан (43,5%), в Астраханской (45,1%) и Сахалинской (45,5%) областях.

Показатель активной выявляемости злокачественных новообразований составил 18,6% (с учетом Крымского федерального округа – 18,7%), в 2013 году – 17,3%.

Из числа больных, выявленных активно, 74,2% имели I-II стадию заболевания (2013 г. – 69,9%). Опухоли визуальных локализаций I-II стадии составили 48,0% (2013 г. – 45,2%) от всех новообразований, выявленных при профилактических осмотрах. Доля больных с опухолевым процессом I-II стадии, выявленных при профилактических медицинских медицинских осмотрах, среди всех больных с указанной стадией составила в 2014 году 25,0% (в 2013 году – 22,3%).

Самый низкий удельный вес злокачественных новообразований, выявленных активно, зафиксирован в Чеченской Республике (0,6%), в республиках Калмыкия (1,1%), Адыгея (1,2%), в Еврейской автономной области (1,3%), в республиках Тыва (4,3%), Ингушетия (4,5%), в Камчатском крае (4,7%), в Ставропольский крае (5,6%), в Ярославской области (5,9%).

Максимальные показатели активного выявления отмечены в Тамбовской области (49,7%), в Чукотском автономном округе (47,7%), в Курской области (35,3%), в Пермском крае (32,2%), в Республике Хакасия (29,8%), в Ленинградской области (29,1%).

Активное выявление злокачественных новообразований органов репродуктивной системы во многих регионах практически отсутствует. Минимальная доля активно выявленных злокачественных новообразований молочной железы в 2014 году наблюдалась: в республиках Калмыкия (0,0%), Тыва (1,7%), Чеченской Республике (3,2%), Адыгея (4,4%), Ингушетия (7,9%), в Еврейской автономной области (3,3%), в Новгородской области (6,0%) (в среднем по Российской Федерации – 33,1%).

Отсутствует активное выявление рака шейки матки в Республике Адыгея, Чеченской Республике, в Еврейской автономной области; низкие показатели отмечаются в Калининградской области (1,0%), в Республике Калмыкия (2,6%), в Самарской области (7,9%), в Ставропольском крае (8,7%), в Новгородской (9,5%) и Костромской (10,8%) областях, при среднероссийском показателе – 32,7%.

В 2014 году доля больных с морфологически подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования составил 88,9% (с учетом Крымского федерального округа – 88,8%) в 2013 году – 87,7%.

Высокая доля морфологической верификации диагноза отмечена в Астраханской области (99,2%), в Республике Мордовия (98,2%), в Тамбовской области (96,3%), в Томской области (96,3%), в Камчатском крае (96,2%), в Ярославской области (96,0%); низкий процент морфологической верификации диагноза – в республиках Ингушетия (66,0%), Бурятия (76,5%), в Приморском крае (76,8%), в Республике Калмыкия (78,1%), в Волгоградской области (79,0%).

Одним из основных показателей, определяющих прогноз онкологического заболевания, является степень распространенности опухолевого процесса на момент диагностики. В 2014 году 26,7% злокачественных новообразований были диагностированы в I стадии заболевания (2013 год – 25,6%), 25,3% – во II стадии (2013 год – 25,2%), 20,6% – в III стадии (2013 год - 21,2%). Было выявлено 7 267 случаев рака в стадии in situ, что соответствует 1,3 (2013 год – 1,3) случаев на 100 всех впервые выявленных случаев рака. Рак шейки матки в стадии in situ диагностирован в 4 418 случаях (27,4 случаев на 100 впервые выявленных злокачественных новообразований шейки матки; 2013 год – 27,5); молочной железы – 1 218 и 1,9 соответственно (2013 год – 1,7).

Доля злокачественных новообразований не установленной стадии в 2014 году составила 6,4% (с учетом Крымского федерального округа – 6,7%), в 2013 году – 6,8%.

Высок удельный вес опухолей не установленной стадии (вместе с нестадируемыми) в Республике Адыгея (15,3%), в Калужской области (13,9%), в республиках Коми (13,8%), Чувашия (12,2%), Кабардино-Балкария (11,9%).

В 2014 году в Российской Федерации 20,8% злокачественных новообразований (с учетом Крымского федерального округа – 20,7%) диагностированы при наличии отдаленных метастазов (2013 год - 21,1%).

Наиболее высокий удельный вес опухолей IV стадии зафиксирован в республиках Калмыкия (37,9%), Ингушетия (36,7%), в Чукотском автономном округе (35,0%), в Иркутской области (30,2%), в Еврейской автономной области (29,3%), в Тульской (29,3%) и Орловской (28,5%) областях.

Высокие показатели запущенности отмечены при диагностике новообразований визуальных локализаций. В поздних стадиях (III-IV) выявлены 62,2% опухолей полости рта (2013 год – 61,6%); 48,5% – прямой кишки (2013 год – 48,8%); 35,7% – шейки матки (2013 год - 36,5%); 31,0% – молочной железы (2013 год – 31,9%); 23,6% – щитовидной железы (2013 год – 24,6%), показатель запущенности при меланоме кожи составил 22,1% (2013 год – 23,8%)

Доля больных, умерших в течение первого года после установления диагноза из числа взятых на учет в предыдущем году, составила 24,3% (с учетом Крымского федерального округа – 24,8%), в 2013 году – 25,3%, в 2004 году - 33,2%. В течение последних 10 лет наметилась положительная тенденция к снижению показателя одногодичной летальности.

Доля больных, умерших в течение первого года после установления диагноза, варьировала от 16,4% в Камчатском крае, 17,2% в Московской области, 18,7% в Тюменской области, 19,5% в Ямало-Ненецком автономном округе до 37,2% в Республике Саха, 36,7% в Еврейской автономной области, 36,0% в Республике Калмыкия, 35,3% в Костромской области, 33,5% в Республике Тыва.

В 2014 году впервые взяты на учет 2 950 детей в возрасте 0–14 лет (с учетом Крымского федерального округа – 3 003 ребенка), число впервые выявленных опухолей составило 2 967 и 3 020 соответственно (в возрасте 0–17 лет – 3 472 (с учетом Крымского федерального округа – 3 535), 3 487 и 3 550 соответственно). Доля детей со злокачественными новообразованиями, выявленными активно, для возрастной группы 0–14 лет составила 4,5%, для возрастной группы 0–17 лет – 4,8%.

Доля злокачественных новообразований с морфологически подтвержденным диагнозом в 2014 году у детей в возрасте 0 – 14 лет составила 89,5% (с учетом Крымского федерального округа – 89,6%), в 2013 году - 93,2, у детей в возрасте 0 – 17 лет – 91,3% (с учетом Крымского федерального округа – 91,4), в 2013 году - 90,7%.

Показатели распределения больных детей в возрасте 0-14 лет по стадиям опухолевого процесса составили: I стадия - 7,7 % (2013 год - 8,9 %), II стадия − 15,2 % (2013 год - 14,2 %), III стадия - 10,4 % (2013 год - 10,5%), IV стадия - 8,6 % (2013 год - 9,3 %) (для возрастной группы 0-17 лет – 8,8 % (10,1 %), 15,7 % (14,8 %), 10,9 % (11,0 %), 9,1 % (9,7 %) соответственно).

Высокий удельный вес больных с не установленной стадией заболевания, составивший в 2014 году для детей 0–14 лет 58,2 %, обусловлен тем, что около половины злокачественных новообразований у детей составляют гемобластозы (0–17 лет – 55,5 %).

Под наблюдением в онкологических учреждениях в 2014 году находились 16 243 (с учетом Крымского федерального округа – 16 540) пациента в возрасте 0–14 лет, в возрасте 0–17 лет – 20 839 (с учетом Крымского федерального округа - 21 217). Показатель распространенности злокачественных новообразований в детской популяции до 15 лет в 2014 году составил 70,5 на 100 тыс. населения соответствующего возраста (0–17 лет – 76,9). Показатель одногодичной летальности - 9,5% и 9,6% для детей в возрасте 0–14 и 0–17 лет соответственно (2013 г. - 12,2% и 11,9%, 2009 г. - 11,9% и 12,0%).

Заболеваемость наркологическими расстройствами

В 2014 году специализированными учреждениями Минздрава России зарегистрировано 2 млн 719 тыс. лиц с наркологическими расстройствами или 1 888,8 больных на 100 тыс. населения или почти 2 % общей численности населения (с учетом Крымского федерального округа – 2 млн 766 тыс. человек или 1 891,1 на 100 тыс. населения). По сравнению с 2013 годом в 2014 году показатель общей заболеваемости наркологическими расстройствами снизился на 4,1 %.

По сравнению с 2005 годом, когда наркологическими учреждениями страны было зарегистрировано максимальное число пациентов с наркологическими расстройствами (2 426,8 на 100 тыс. населения), данный показатель снизился на 22,2%.

Среди отдельных субъектов Российской Федерации максимальная заболеваемость (4 117,5 на 100 тыс. населения) зарегистрирована в Сахалинской области, минимальная (311,3 на 100 тыс. населения) – в Республике Ингушетия (табл. 1.6).

Таблица 1.6

Субъекты Российской Федерации с максимальными и минимальными показателями числа пациентов с наркологическими расстройствами, зарегистрированных наркологическими учреждениями в 2014 году

(на 100 тыс. населения)

| Максимальные показатели | Минимальные показатели | ||

| Сахалинская область | 4232,3 | Республика Ингушетия | 311,3 |

| Чукотский автономный округ | 4117,5 | Чеченская Республика | 712,9 |

| Камчатский край | г. Санкт - Петербург | 779,6 | |

| Ивановская область | 3848,8 | Республика Дагестан | 950,7 |

| Магаданская область | 3667,2 | Томская область | 1184,9 |

| Брянская область | 3230,9 | Республика Бурятия | 1188,2 |

| Самарская область | 3168,1 | город Москва | |

| Чувашская Республика | 3128,3 | Республика Северная Осетия - Алания | 1255,5 |

| Республика Адыгея | 3116,6 | Кабардино-Балкарская Республика | 1267,1 |

| Нижегородская область | 2976,7 | Свердловская область | 1270,3 |

Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркологического расстройства составило 283 621 человек или 197,0 на 100 тыс. населения (с учетом Крымского федерального округа – 287 752 и 196,7 соответственно), что на 3,7 % меньше аналогичного показателя 2013 года (293 122 человека или

204,5 на 100 тыс. населения). По отдельным субъектам Российской Федерации максимальный показатель (583,7 на 100 тыс. населения) зарегистрирован в Курганской области, минимальный (34,3 на 100 тыс. населения) – в Республике Ингушетия (табл. 1.7).

Таблица 1.7

Субъекты Российской Федерации с максимальными и минимальными показателями числа лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркологического расстройства в 2014 году (на 100 тыс. населения)

| Максимальные показатели | Минимальные показатели | ||

| Курганская область | 583,7 | Республика Ингушетия | 34,3 |

| Астраханская область | 566,3 | г. Санкт - Петербург | 54,1 |

| Чукотский автономный округ | 474,9 | Ставропольский край | 78,8 |

| Пензенская область | 462,4 | Карачаево-Черкесская Республика | 82,1 |

| Оренбургская область | 437,5 | Чеченская Республика | 88,1 |

| Республика Калмыкия | 400,6 | Тамбовская область | |

| Сахалинская область | 395,2 | Краснодарский край | |

| Брянская область | 388,3 | Ростовская область | 113,4 |

| Чувашская Республика | 382,8 | Республика Адыгея | 124,7 |

| Челябинская область | 361,5 | Омская область | 127,5 |

Как и в предыдущие годы, большинство зарегистрированных – это лица, больные алкоголизмом, алкогольными психозами, и лица, употребляющие алкоголь с вредными последствиями (79,2% от общего числа зарегистрированных пациентов). На пациентов с наркоманией и лиц, злоупотребляющих наркотиками, приходится 19,8 %, токсикоманией и лиц, злоупотребляющих ненаркотическими психоактивными веществами, – 1,0 %.

Число пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами, зарегистрированных наркологической службой в 2014 году, составило 1 781 тыс. человек, или 1 236,8 на 100 тыс. населения (с учетом Крымского федерального округа – 1 810 тыс. человек или 1 237,4 соответственно), что составляет почти 1,2 % общей численности населения. Кроме того, наркологической службой страны зарегистрировано 375 044 пациентов, употребляющих алкоголь с вредными последствиями (пагубное употребление), или 260,5 на 100 тыс. населения (с учетом Крымского федерального округа – 380 430 пациентов или 260,1 соответственно). Таким образом, в 2014 г. за наркологической помощью обратились 2 155 698 пациентов с алкогольными расстройствами, или 1447,7 на 100 тыс. населения (с учетом Крымского федерального округа – 2 190 405 пациентов или 1448,2 соответственно), что составило около 1,5% от численности населения страны.

По сравнению с 2013 годом в 2014 году все показатели обращаемости по поводу алкогольных расстройств снизились: общая заболеваемость алкогольными психозами – на 6,4%, алкоголизмом – на 3,9%, показатель обращаемости по поводу пагубного употребления алкоголя – на 8,6%.

В 2014 году впервые в жизни обратились за наркологической помощью 106 953 больных алкоголизмом, включая алкогольные психозы (с учетом Крымского федерального округа – 109 149 человек). Еще 93 305 (с учетом Крымского федерального округа – 94 199) пациентов зарегистрированы наркологическими учреждениями с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление алкоголя». Всего впервые в жизни обратились за наркологической помощью по поводу алкогольных расстройств 200 258 (с учетом Крымского федерального округа – 203 348) пациентов, или 139,1 на 100 тыс. населения (с учетом Крымского федерального округа – 139,0).

Среди лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркологического расстройства в 2014 году на долю пациентов с диагнозом наркомания приходилось 6,2 %.

Показатель первичной заболеваемости алкоголизмом составил 74,3 на 100 тыс. населения (с учетом Крымского федерального округа – 74,6). По сравнению с уровнем 2013 года он снизился на 5,0% (в 2013 г. – 78,2).

Число больных алкогольными психозами с впервые в жизни установленным диагнозом уменьшилось с 33 483 до 31 862 (с учетом Крымского федерального округа – 32 056) человек. Первичная заболеваемость алкогольными психозами в Российской Федерации снизилась с 23,3 больных в 2013 году до 22,1 (с учетом Крымского федерального округа – 21,9) на 100 тыс. населения в 2014 г., или на 5,2%. В последние 10 лет наметилась выраженная тенденция к снижению этого показателя: по сравнению с уровнем 2004 года (53,9) он снизился в 2,5 раза. Однако этот показатель, по-прежнему, в два раза превышает уровень 1991 года – 10,6 на 100 тыс. населения.

В 2014 году специализированными наркологическими учреждениями страны зарегистрировано 315 773 (с учетом Крымского федерального округа – 321796) больных наркоманией, или 219,3 (с учетом Крымского федерального округа – 220,3) на 100 тыс. населения. По сравнению с 2013 годом (226,9) этот показатель снизился на 3,4%. Кроме того, 219 846 (с учетом Крымского федерального округа – 225419) человек в 2014 году были зарегистрированы с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков». В расчете на 100 тыс. населения этот показатель в 2014 году составил 152,7 (с учетом Крымского федерального округа - 154,3). По сравнению с уровнем 2013 года (144,4) этот показатель увеличился на 5,8%.

Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков (включая больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями) в 2014 году составило 535 619 (с учетом Крымского федерального округа – 547215) человек, или 372,0 (с учетом Крымского федерального округа - 374,6) на 100 тыс. населения, что на 0,2% выше уровня 2013 года (371,3).

Из общего числа потребителей наркотиков в 2014 году – 307 454 (с учетом Крымского федерального округа – 313 802) человека употребляли наркотики инъекционнымспособом (потребители инъекционных наркотиков), или 213,6 (с учетом Крымского федерального округа – 214,8) на 100 тыс. населения. При этом показатель учтенной распространенности (обращаемости) этого контингента снизился почти на 11,5%.

Среди зарегистрированных больных наркоманией в 2014 году, как и в предыдущие годы, подавляющее большинство составили больные с опийной зависимостью (78,6%), второе ранговое место заняла группа пациентов, включающая больных полинаркоманией и зависимых от других наркотиков – 10,3%, больные с зависимостью от каннабиса заняли третье ранговое место – 8,1%. На четвертом месте – группа пациентов с зависимостью от психостимуляторов (амфетамины, кокаин и т.п.) – 3 %.

В 2014 году динамика показателей общей заболеваемости наркоманиями имела различные тенденции: заболеваемость опийной наркоманией уменьшилась на 7,8%; каннабиноидной наркоманией увеличилась на 6,6%; наблюдался значительный рост показателя общей заболеваемости зависимостью от других наркотиков и полинаркоманией – на 19,7% и зависимостью от психостимуляторов – на 46,7%.

Из общего числа потребителей наркотиков в 2014 году – 307 454 (с учетом Крымского федерального округа – 313 802) человека употребляли наркотики инъекционнымспособом или 213,6 на 100 тыс. населения (с учетом Крымского федерального округа – 214,8). При этом показатель учтенной распространенности (обращаемости) этого контингента снизился почти на 11,5%.

Категория пациентов, употребляющих наркотики инъекционным способом, является группой риска распространения ВИЧ-инфекции и других парентеральных инфекций. Несмотря на неуклонное снижение обращаемости потребителей инъекционных наркотиков в наркологические учреждения, уровень ВИЧ-инфекции среди зарегистрированных потребителей инъекционных наркотиков растет: если в 2009 году этот показатель составлял 13,2 %, то в 2014 году – 19,9 %. Это связано как с постарением контингента потребителей инъекционных наркотиков, в течение ряда лет находящихся под наблюдением наркологических учреждений, так и с их поздним обращением за наркологической помощью.

Из общего числа зарегистрированных лиц, употребляющих наркотики инъекционным способом, инфицированы ВИЧ 61 310 (с учетом Крымского федерального округа – 62 497) человек (в 2013 году – 59 549 человек).

В 2014 году впервые в жизниобратились за наркологической помощью по поводу наркомании 20 713 (с учетом Крымского федерального округа – 21 174) человека. При этом в структуре первичных больных наркоманией в 2014 году произошли значительные изменения: впервые за период с 1993 года доля больных опийной наркоманией составила менее 50 % среди всех впервые обратившихся.

Показатель первичной заболеваемости наркоманией в 2014 году по сравнению в 2013 годом увеличился на 14,3% и составил 14,4 (с учетом Крымского федерального округа – 14,5) на 100 тыс. населения. Увеличение первичной заболеваемости наркоманией в 2014 году было обусловлено в основном ростом показателей первичной обращаемости по поводу каннабиноидной наркомании (на 43,8 %), зависимости от психостимуляторов (54,5 %), а также зависимости от других наркотиков, включая случаи полинаркомании (на 45,5 %).

Показатель первичной заболеваемости опийной наркоманией, напротив, снизился с 7,7 до 7,1 на 100 тыс. населения.

Следует отметить, что показатель первичной обращаемости потребителей инъекционных наркотиков в 2014 году также уменьшился (поскольку большая часть пациентов этой группы относятся к потребителям опиоидов) – на 8,0%. Динамика этого показателя в Российской Федерации свидетельствует о его неуклонном снижении на протяжении последних пяти лет: с 28,5 в 2009 году до 17,2 в 2014 году или на 39,7 %.

Наряду с ростом первичной заболеваемости наркоманией наблюдается увеличение обращаемости по поводу пагубного употребления наркотиков: рост показателя за 2014 год составил 10,0%. В целом показатель первичной обращаемости за наркологической помощью потребителей наркотиков (включая пациентов с синдромом зависимости и пагубным употреблением наркотиков) за 2014 год увеличился на 11,5%.

Таким образом, как и в предыдущие годы, в 2014 году наиболее часто за наркологической помощью обращались больные опийной наркоманией несмотря на снижение показателей первичной обращаемости. Вместе с тем, имеет место устойчивая тенденция роста общей и первичной заболеваемости каннабиноидной наркоманией, а также зависимостью от других наркотиков и сочетаний наркотиков различных химических групп (полинаркоманией). Наряду с этим в 2014 году наблюдается существенное увеличение числа пациентов с зависимостью от психостимуляторов и заболеваемости, связанной с употреблением наркотиков этой группы.

Число больных токсикоманией, зарегистрированных наркологической службой в 2014 году, составило 10 433 (с учетом Крымского федерального округа – 10 571) человека. Показатель общей заболеваемости токсикоманией в Российской Федерации в 2014 году по сравнению с уровнем 2013 года снизился на 6,5 % и составил 7,2 на 100 тыс. населения (в 2013 году – 7,7).

Кроме того, по поводу пагубного употребления ненаркотических психоактивных веществ в амбулаторную наркологическую службу обратились 17 571 (с учетом Крымского федерального округа – 17834) человек или 12,2 на 100 тыс. населения. Уровень обращаемости по поводу пагубного употребления по сравнению с 2013 годом (11,8) возрос на 3,4%. Суммарный показатель обращаемости лиц, употребляющих ненаркотические психоактивные вещества, в 2014 году составил 19,4 на 100 тыс. населения.

Впервые в жизни обратились за наркологической помощью в 2014 году 737 (с учетом Крымского федерального округа – 748) больных токсикоманией. Уровень первичной заболеваемости токсикоманией в 2014 году составил 0,5 на 100 тыс. населения, как и в 2013 году.

В 2014 году в стране функционировало 4 реабилитационных центра – самостоятельных учреждения, в которых на 31 декабря 2014 года было развёрнуто 225 коек для медицинской реабилитации пациентов наркологического профиля (в 2013 году – 240 коек), расположенные в Курганской области, в Республике Северная Осетия – Алания, в Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области. При этом только реабилитационный центр в Свердловской области, открытый в 2013 году, имеет в своем составе амбулаторное реабилитационное отделение.

Наряду с этим в 2014 году в регионах страны на базе наркологических и психиатрических учреждений функционировало 15 реабилитационных отделений, имеющих статус реабилитационных центров (в 2013 году – 18), 98 стационарных отделений медицинской реабилитации, не имеющих статуса реабилитационного центра (в 2013 году – 88). Суммарный коечный фонд этих подразделений в 2014 году составил 2 676 коек, или на 19% больше, чем в 2013 году (2 249 коек).

Кроме того, в наркологических и психиатрических учреждениях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «наркология», развернуто 68 амбулаторных отделений медицинской реабилитации (в 2013 году – 52).

Дополнительным ресурсом для оказания реабилитационной помощи наркологическим больным является использование для проведения реабилитационных мероприятий коечного фонда дневных стационаров. Число мест (коек дневного пребывания) в дневных стационарах, предназначенных для реабилитации пациентов наркологического профиля, увеличилось на 10% и составило в 2014 году 597 (в 2013 году – 543), причем 10 таких коек развернуто в самостоятельном реабилитационном центре в Свердловской области.

Таким образом, структурные изменения в наркологической службе в 2014 году свидетельствуют о развитии реабилитационного направления в деятельности наркологических учреждений. Следует отметить, что модель реабилитации, сложившаяся в специализированных наркологических организациях и включающая набор реабилитационных услуг пациентам наркологического профиля в рамках стационарного, амбулаторного и полустационарного режима, в большей степени соответствует потребностям пациентов, в отличие от самостоятельных реабилитационных центров, в которых преобладает стационарная модель реабилитации без амбулаторного компонента.

Число пациентов, включенных в стационарные реабилитационные программы (СРП) в 2014 году составило 28 114 человека, что составляет 4,7 % от числа проходивших стационарное лечение. Успешно закончили стационарный этап реабилитации 81% больных. Средняя длительность стационарной реабилитации для пациентов, успешно ее закончивших, составила 41 койко-день. После прохождения стационарной реабилитации было направлено для прохождения амбулаторного этапа 13 227 человек, или 58% от числа успешно завершивших стационарный этап реабилитации. Однако следует отметить, что 42% пациентов по окончании стационарных реабилитационных программ остаются вне амбулаторных реабилитационных программ.

В амбулаторные реабилитационные программы в 2014 году включено 86 279 пациентов наркологического профиля, что составляет 3,1% от числа обратившихся за амбулаторной наркологической помощью. После окончания стационарного этапа реабилитации обратился за амбулаторной реабилитационной помощью 7 881 пациент (59% от числа направленных из стационара пациентов).

Из числа больных наркоманией, включенных в амбулаторные реабилитационные программы, успешно завершили амбулаторную реабилитацию 45 496 больных, или 52,7% от числа проходивших амбулаторную реабилитацию.

Основные показатели, характеризующие качество оказания наркологической помощи по конечному результату – это уровни ремиссий и прекращение диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением (стойким улучшением), повторность госпитализаций.

Показатели ремиссии во всех нозологических группах в 2014 году свидетельствуют об увеличении числа больных, находящихся в ремиссии. Это относится почти ко всем выделяемым группам заболеваний: число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет на 100 больных среднегодового контингента,в 2013 году составило 11,1, в 2014 году – 11,7; наркоманией – 9,0 и 9,3 соответственно. В 2014 году уменьшились только показатели краткосрочной ремиссии у больных токсикоманией – с 11,4 и 11,2.

Показатели, характеризующие долгосрочную ремиссию (продолжительность ремиссии 2 года и более) возросли во всех диагностических группах без исключения.

Таким образом, в 2014 году в ремиссии 1 год и более находился каждый пятый больной алкоголизмом и наркоманией и каждый четвертый больной токсикоманией.

Показатели прекращения диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением (длительным воздержанием) в 2014 году возросли во всех группах больных: у больных алкоголизмом – с 3,3 на 100 больных среднегодового контингента в 2013 году до 3,5 в 2014 году; у больных наркоманией – с 2,3 до 2,7; у больных токсикоманией – с 4,1 до 4,5 соответственно.

Показатели повторности госпитализации пациентов наркологического профиля различаются в зависимости от диагноза: наиболее высокий уровень повторности отмечается у больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. Значительно ниже этот показатель у пациентов с психозами и пагубным употреблением психоактивных веществ.

В 2014 году в наркологической службе продолжилось уменьшение числа наркологических диспансеров, наркологических коек, снижение обеспеченности населения врачами психиатрами-наркологами.

При высоком уровне коэффициента совместительства (1,7) у врачей психиатров-наркологов наблюдается дальнейшее уменьшение числа этих специалистов.

Число специалистов реабилитационного звена (психологов, специалистов по социальной работе, социальных работников) ‑ стабилизировалось на низком уровне. Отмечается крайне низкая обеспеченность врачами психотерапевтами. Наряду с этим в последние годы наблюдается выраженное развитие реабилитационного потенциала наркологической службы, выражающееся в увеличении реабилитационных структурных подразделений.

В последние годы наметилась тенденция изменения структуры обращаемости: снижение числа зарегистрированных и впервые обратившихся больных алкогольными психозами, алкоголизмом, опийной наркоманией и рост показателей обращаемости каннабиноидной наркоманией, зависимостью от психостимуляторов и иных наркотиков. Наряду с этим в 2014 году наблюдается рост числа поступивших в наркологические стационары больных психозами вследствие употребления наркотиков, а также пациентов с синдромом зависимости, связанным с употреблением психостимуляторов, других наркотиков, включая случаи полинаркомании.

Выявленные изменения общей, первичной заболеваемости, а также госпитализации больных наркологического профиля свидетельствует об изменениях в структуре потребляемых населением наркотиков.

Показатели ремиссии, выздоровления (стойкого улучшения) и повторности госпитализации обусловили в 2014 году позитивные тенденции.

Заболеваемость туберкулезом

В 2014 году по сравнению с 2013 годом показатель общей заболеваемости туберкулезом составил 59,4 на 100 тыс. населения (без учета Крымского федерального округа – 59,2) и снизился на 6,0% (2013 год – 63,0 на 100 тыс. населения), а с 2008 года, когда отмечался пик показателя (85,1 на 100 тыс. населения), снижение составило 30,4%.

Болеют туберкулезом преимущественно лица в возрасте 18–44 года (2014 год – 62,3%). Максимальные показатели заболеваемости туберкулезом приходятся на возраст 25–34 года среди женщин и 35–44 года среди мужчин. Мужчины составили 68,2% среди впервые заболевших туберкулезом.

Доля лиц, находящихся в учреждениях ФСИН России, в структуре впервые заболевших туберкулезом сократилась с 10,2% в 2013 году до 9,3% в 2014 году. Доля иностранных граждан выросла с 2,7% до 3,1%; лиц без определенного места жительства – с 2,3% до 2,4%. Доля постоянного населения выросла с 84,7% до 85,2%. Доля сельских жителей снизилась с 28,7% до 28,3%.

Среди впервые выявленных больных туберкулезом (2014 год) высока доля иностранных граждан в городах Москва (14,9%) и Санкт-Петербург (26,7%), Калужской (16,0%) области; лиц без определенного места жительства – в городе Москве (6,2%), в Астраханской (5,2%), в Волгоградской (5,2%), Челябинской (6,0%) областях, в Ямало-Ненецком автономном округе (5,2%), в Хабаровском крае (6,5%); заключенных и подследственных – во Владимирской (27,6%), Ивановской (18,6%), Псковской (19,1%) областях, в республиках Адыгея (19,5%), Карелия (19,6%), Коми (19,1%) и Мордовия (25,5%).

Показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения снизился на 5,1% (с 53,4 до 50,7 на 100 тыс. населения), находящихся под диспансерным наблюдением, – на 5,1% (с 51,1 до 48,5 на 100 тыс. населения).

Среди постоянных жителей, находящихся под диспансерным наблюдением, 15,1% больных имели ВИЧ-инфекцию (2013 год – 12,5%). Отмечен рост показателя заболеваемости туберкулезом при сочетании с ВИЧ-инфекцией среди постоянного населения России: 2009 год – 4,4; 2013 год – 6,5; 2014 год – 7,4 на 100 тыс. населения.

Практически все впервые выявленные в 2014 году больные туберкулезом (95,2%) и большая часть пациентов (84,1%), которые наблюдались в противотуберкулезной службе с активным туберкулезом на конец 2014 года, были обследованы на антитела к ВИЧ.

Показатель рецидивов туберкулеза (повторная заболеваемость) снизился в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 2,9% (с 10,3 до 10,0 на 100 тыс. населения). Среди находящихся под диспансерным наблюдением больных преобладают поздние рецидивы (2014 год – 63,8%), которые в большинстве случаев являются новым заболеванием, не связанным с первичным туберкулезным процессом.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом показатель общей распространенности туберкулеза (на конец года) снизился на 6,9% (с 147,5 до 137,4 на 100 тыс. населения (без учета Крымского федерального округа – 137,3).

Показатель заболеваемости туберкулезом в расчете на 100 тыс. населения в 2014 году колеблется по федеральным округам Российской Федерации от 39,0 в Центральном до 103,2 в Дальневосточном; показатель распространенности туберкулеза – от 75,7 до 255,9 в тех же федеральных округах.

Среди больных туберкулезом, находящихся под диспансерным наблюдением на конец 2014 года, 12,7% больных имели ВИЧ-инфекцию. Распространенность больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией ежегодно растет: 2009 год – 10,2; 2013 год – 15,7; 2014 год – 17,5 на 100 тыс. населения.

Среди находящихся под диспансерным наблюдением больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции больше всего больных зарегистрировано в следующих субъектах Российской Федерации: Свердловская область (2 702); Иркутская область (2 217); Кемеровская область (1 856); Самарская область (1 319); Московская область (1 143); Новосибирская область (1 048); Оренбургская область (788); Челябинская область (864); г. Москва (795); г. Санкт-Петербург (977); Алтайский край (1 037); Пермский край (788). В указанных субъектах Российской Федерации находится под наблюдением 15 534 пациента с сочетанной патологией – 60,7% от всех пациентов, зарегистрированных в Российской Федерации (25 578).

Распространенность наиболее тяжелой и эпидемиологически опасной формы – фиброзно-кавернозного туберкулеза легких – снизилась в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 9,5 % с 15,8 до 14,3 на 100 тыс. населения (с учетом Крымского федерального округа – 14,1), а с 2005 года (24,8 на 100 тыс. населения) – на 42,3 %.

Показатель заболеваемости туберкулезом детей в возрасте 0–14 лет уменьшился на 7,7% (2013 год – с 14,3; 2014 год – 13,2 на 100 тыс. детей соответствующего возраста); детей в возрасте 15–17 – на 12,6% (с 31,8 до 27,8 на 100 тыс. детей соответствующего возраста).

Среди детей 0–14 лет преобладают лица в возрасте 7–14 лет (49,0%) и 3–6 лет (37,6%). Дети раннего возраста (0–2 года) составили 13,4%.

Снижение показателя общей заболеваемости туберкулезом происходит на фоне улучшения организации профилактических медицинских осмотров на туберкулез и снижения доли запущенных форм туберкулеза среди впервые выявленных больных туберкулезом:

охват профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез составляет (2014 год): всего населения всеми методами – 66,6% (2013 год – 65,8%); детей в возрасте 0-14 лет туберкулинодиагностикой – 84,1% (2013 год – 83,6%); подростков и взрослых флюорографией органов грудной клетки – 60,5% (2013 год – 59,2%);

в 2014 году доля посмертной диагностики туберкулеза составляет 1,7% (2012-2013 гг. – 1,6%), одногодичная летальность находящихся под диспансерным наблюдением больных – 2,9% (2012-2013 гг. – 3,0%). Уменьшилась доля больных, выявленных с распадом легочной ткани при туберкулезе легких, – до 43,8% (2005 год – 51,6%; 2013 год – 44,5%).

За последние годы существенно обновился парк флюорографических установок. Флюорографические исследования выполняются преимущественно на цифровых установках (2005 год – 17,4%; 2014 год – 85,1%). Сократилось число флюорографов, работающих более 10 лет (2005 год – 61,7%; 2014 год – 21,6%). Нагрузка на 1 действующий флюорограф растет: 2005 год – 9 985 исследований, 2013 год – 12 961 исследование, 2014 год – 13 060 исследований. Качество осмотров улучшилось.

Низкий охват населения методом флюорографии органов грудной клетки населения в возрасте 15 лет и старше в 2014 году отмечается в Архангельской (40,2%), Владимирской (39,5%), Калужской (39,5%), Ленинградской (37,5%), Московской (33,2%), Мурманской (44,2%), Новгородской (49,4%), Орловской (49,9%), Томской (37,9%) и Тульской (41,6%) областях; в г. Санкт-Петербурге (39,6%); в Камчатском (40,1%) и Приморском (46,9%) краях; в республиках Адыгея (48,7%), Карелия (37,0%); Кабардино-Балкария (46,9%), Карачаево-Черкесской (43,1%) и Чеченской Республике (21,1%).

Сокращается доля привитых вакциной БЦЖ в роддомах Российской Федерации: 2005 год – 89,1%; 2013 год – 86,2%; 2014 год – 85,5%.

Одна из причин сокращения доли привитых вакциной БЦЖ детей – рост доли детей, родившихся от матерей с ВИЧ-инфекцией: с 0,5% в 2005 году до 0,8% от числа всех родившихся детей в 2014 году. Наиболее часто ВИЧ-инфекцию имеют родившие в 2014 году женщины в Иркутской (2,2%), Кемеровской (2,3%), Самарской (2,1%) и Свердловской (2,5%) областях.

Редко проводится химиопрофилактика туберкулеза среди впервые вставших на учет пациентов, инфицированных ВИЧ, – в 7,7% случаев (2007 год – 2,3%; 2013 год – 6,6%), а также среди контингентов больных ВИЧ-инфекцией, состоящих на учете – в 5,3% случаев (2007 год – 2,2%; 2013 год – 4,8%).

В 2014 году отмечается рост распространенности множественной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам среди контингентов, находящихся под диспансерным наблюдением на конец отчетного года: 24,2 на 100 тыс. населения в 2013 году и 24,8 на 100 тыс. населения в 2014 году. Продолжается рост доли больных с множественной лекарственной устойчивости к туберкулезу среди больных туберкулезом органов дыхания, выделяющих микобактерии туберкулеза, – с 40,0 до 43,6 %.

Высокая доля больных с множественной лекарственной устойчивостью среди больных туберкулезом органов дыхания, выделяющих множественную лекарственную устойчивость к туберкулезу на конец года, в Архангельской (55,6%), Воронежской (55,0%), Калужской (67,5%), Ленинградской (55,6%), Мурманской (58,1%), Нижегородской (60,6%), Новгородской (58,2%), Псковской (55,0%) областях; в республиках Алтай (77,5%), Тыва (63,7%) и Хакасия (57,5%), в Ямало-Ненецком автономном округе (57,1%).

Среди впервые выявленных больных с множественной лекарственной устойчивостью к туберкулезу в 2014 году заболеваемость больных с множественной лекарственной устойчивостью к туберкулезу выросла до 4,6 на 100 тыс. населения с ростом доли больных с множественной лекарственной устойчивостью к туберкулезу среди бактериовыделителей до 20,4%.

С улучшением бактериологической диагностики туберкулеза связан рост доли больных, выделяющих микобактерии туберкулеза, среди впервые выявленных больных туберкулезом, взятых на диспансерный противотуберкулезный учет: 2012 год – 45,4%; 2013 год – 46,0%; 2014 год – 47,3%.

Существенно не меняется влияние хирургических методов на излечение туберкулеза. В 2014 году прооперировано 6,3% больных туберкулезом органов дыхания (2013 год – 6,2%) и 7,3% больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких (2013 год – 7,1%).

В 2014 году к 12 месяцам лечения впервые выявленных пациентов с туберкулезом органов дыхания полости распада закрылись в 61,7% случаев (2005 год – 37,2%; 2013 год – 61,7%), абациллировано 69,8% пациентов (2009 год – 65,4%; 2013 год – 69,6%).

Результаты лечения больных с рецидивами улучшаются, но меньшими темпами, чем при первичном туберкулезном процессе: к 12 месяцам лечения полости распада закрылись в 2014 году в 41,9% случаев (2005 год – 21,5%; 2013 год – 41,0%), абациллировано 48,5% больных (2009 год – 43,5%; 2013 год – 47,4%).

Недостаточно быстро растут показатели клинического излечения туберкулеза (2005 год – 28,5%; 2013 год – 34,6%; 2014 год – 35,2%).

Существенно выросли показатели абациллирования среди контингентов пациентов, выделявших микобактерии туберкулеза: 2005 год – 30,8%; 2013 год – 43,2%; 2014 год – 45,5. Особенно следует отметить положительную динамику показателя абациллирования при множественной лекарственной устойчивости к туберкулезу: 2005 год – 5,7%; 2013 год – 20,7%; 2014 год – 22,5%. Это является прямым результатом выделения средств федерального бюджета на приобретение дорогостоящих противотуберкулезных препаратов резервного ряда.

Таким образом, в Российской Федерации можно отметить стабилизацию эпидемической ситуаци

2015-08-12

2015-08-12 2563

2563