Фраунгоферовы линии

Тёмные линии на спектральных полосках были замечены давно (например, их отметил Волластон), но первое серьёзное исследование этих линий было предпринято только в 1814 году Йозефом Фраунгофером. В его честь эффект получил название «Фраунгоферовы линии». Фраунгофер установил стабильность положения линий, составил их таблицу (всего он насчитал 574 линии), присвоил каждой буквенно-цифровой код. Не менее важным стало его заключение, что линии не связаны ни с оптическим материалом, ни с земной атмосферой, но являются природной характеристикой солнечного света. Аналогичные линии он обнаружил у искусственных источников света, а также в спектрах Венеры и Сириуса.

Вскоре выяснялось, что одна из самых отчётливых линий всегда появляется в присутствии натрия. В 1859 году Г. Кирхгоф и Р. Бунзен после серии экспериментов заключили: каждый химический элемент имеет свой неповторимый линейчатый спектр, и по спектру небесных светил можно сделать выводы о составе их вещества. С этого момента в науке появился спектральный анализ, мощный метод дистанционного определения химического состава.

Для проверки метода в 1868 году Парижская академия наук организовала экспедицию в Индию, где предстояло полное солнечное затмение. Там учёные обнаружили: все тёмные линии в момент затмения, когда спектр излучения сменил спектр поглощения солнечной короны, стали, как и было предсказано, яркими на тёмном фоне.

Природа каждой из линий, их связь с химическими элементами выяснялись постепенно. В 1860 году Кирхгоф и Бунзен при помощи спектрального анализа открыли цезий, а в 1861 году — рубидий. А гелий был открыт на Солнце на 27 лет ранее, чем на Земле (1868 и 1895 годы соответственно).

Принцип работы

Атомы каждого химического элемента имеют строго определённые резонансные частоты, в результате чего именно на этих частотах они излучают или поглощают свет. Это приводит к тому, что в спектроскопе на спектрах видны линии (тёмные или светлые) в определённых местах, характерных для каждого вещества. Интенсивность линий зависит от количества вещества и его состояния. В количественном спектральном анализе определяют содержание исследуемого вещества по относительной или абсолютной интенсивностям линий или полос в спектрах.

Оптический спектральный анализ характеризуется относительной простотой выполнения, отсутствием сложной подготовки проб к анализу, незначительным количеством вещества (10—30 мг), необходимого для анализа на большое число элементов. Атомарные спектры (поглощения или испускания) получают переведением вещества в парообразное состояние путём нагревания пробы до 1000—10000 °C. В качестве источников возбуждения атомов при эмиссионном анализе токопроводящих материалов применяют искру, дугу переменного тока; при этом пробу помещают в кратер одного из угольных электродов. Для анализа растворов широко используют пламя или плазму различных газов.

Применение

В последнее время, наибольшее распространение получили эмиссионные и масс-спектрометрические методы спектрального анализа, основанные на возбуждении атомов и их ионизации в аргоновой плазме индукционных разрядов, а также в лазерной искре. Спектральный анализ — чувствительный метод и широко применяется в аналитической химии, астрофизике, металлургии, машиностроении, геологической разведке и других отраслях науки.

В теории обработки сигналов, спектральный анализ также означает анализ распределения энергии сигнала (например, звукового) по частотам, волновым числам и т. п.

Часто под спектральным анализом понимают только атомно-эмиссионный спектральный анализ - метод элементного анализа, основанный на изучении спектров испускания свободных атомов и ионов в газовой фазе в области длин волн 150-800 нм.

Пробу исследуемого вещества вводят в источник излучения, где происходят ее испарение, диссоциация молекул и возбуждение образовавшихся атомов (ионов). Последние испускают характеристическое излучение, которое поступает в регистрирующее устройство спектрального прибора.

При качественном спектральном анализе спектры проб сравнивают со спектрами известных элементов, приведенных в соответствующих атласах и таблицах спектральных линий, и таким образом устанавливают элементный состав анализируемого вещества. При количественном анализе определяют количество (концентрацию) искомого элемента в анализируемом веществе по зависимости величины аналитического сигнала (плотность почернения или оптическая плотность аналитической линии на фотопластинке; световой поток на фотоэлектрический приемник) искомого элемента от его содержания в пробе. Эта зависимость сложным образом определяется многими трудно контролируемыми факторами (валовый состав проб, их структура, дисперсность, параметры источника возбуждения спектров, нестабильность регистрирующих устройств, свойства фотопластинок и т.д.). Поэтому, как правило, для ее установления используют набор образцов для градуировки, которые по валовому составу и структуре возможно более близки к анализируемому веществу и содержат известные количества определяемых элементов. Такими образцами могут служить специально приготовленные металлические сплавы, смеси веществ, растворы, в т.ч. и стандартные образцы, выпускаемые промышленностью. Для устранения влияния на результаты анализа неизбежного различия свойств анализируемого и стандартных образцов используют разные приемы; например, сравнивают спектральные линии определяемого элемента и так называемого элемента сравнения, близкого по химическим и физическим свойствам к определяемому. При анализе однотипных материалов можно применять одни и те же градуировочные зависимости, которые периодически корректируют по поверочным образцам.

Чувствительность и точность спектрального анализа зависят главным образом от физических характеристик источников излучения (возбуждения спектров) - температуры, концентрации электронов, времени пребывания атомов в зоне возбуждения спектров, стабильности режима источника и т.д. Для решения конкретной аналитической задачи необходимо выбрать подходящий источник излучения, добиться оптимизации его характеристик с помощью различных приемов - использование инертной атмосферы, наложение магнитного поля, введение специальных веществ, стабилизирующих температуру разряда, степень ионизации атомов, диффузионные процессы на оптимальном уровне и т.д. Ввиду многообразия взаимовлияющих факторов при этом часто используют методы математического планирования экспериментов.

При анализе металлургических проб наряду с искровыми разрядами разных типов используют также источники света тлеющего разряда (лампы Грима, разряд в полом катоде). Разработаны комбинированные автоматизированные источники, в которых для испарения или распыления используют лампы тлеющего разряда или электротермические анализаторы, а для получения спектров, например, - высокочастотные плазматроны. При этом удается оптимизировать условия испарения и возбуждения определяемых элементов.

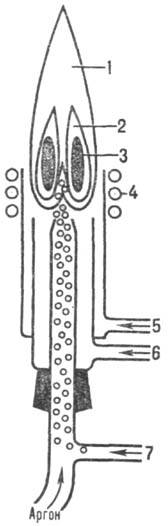

При анализе жидких проб (растворов) наилучшие результаты получаются при использовании высокочастотных (ВЧ) и сверхвысокочастотных (СВЧ) плазматронов, работающих в инертной атмосфере, а также при пламенно-фотометрическом анализе (см. Фотометрия пламени эмиссионная). Для стабилизации температуры плазмы разряда на оптимальном уровне вводят добавки легкоионизируемых веществ, например щелочных металлов. Особенно успешно применяют ВЧ разряд с индуктивной связью тороидальной конфигурации (рис. 1). В нем разделены зоны поглощения ВЧ энергии и возбуждения спектров, что позволяет резко повысить эффективность возбуждения и отношение полезного аналитического сигнала к шуму и, таким образом, достичь очень низких пределов обнаружения широкого круга элементов. В зону возбуждения пробы вводят с помощью пневматических или (реже) ультразвуковых распылителей. При анализе с применением ВЧ и СВЧ плазматронов и фотометрии пламени относительное стандартное отклонение составляет 0,01-0,03, что в ряде случаев позволяет применять спектральный анализ вместо точных, но более трудоемких и длительных химических методов анализа.

Для анализа газовых смесей необходимы специальные вакуумные установки; спектры возбуждают с помощью ВЧ и СВЧ разрядов. В связи с развитием газовой хроматографии эти методы применяют редко.

Рис. 1. ВЧ-плазматрон: 1-факел отходящих газов; 2-зона возбуждения спектров; 3-зона поглощения ВЧ энергии; 4-нагревательный индуктор; 5-вход охлаждающего газа (азот, аргон); 6-вход плазмообразующего газа (аргон); 7-вход распыленной пробы (несущий газ - аргон).

Рис. 1. ВЧ-плазматрон: 1-факел отходящих газов; 2-зона возбуждения спектров; 3-зона поглощения ВЧ энергии; 4-нагревательный индуктор; 5-вход охлаждающего газа (азот, аргон); 6-вход плазмообразующего газа (аргон); 7-вход распыленной пробы (несущий газ - аргон).

При анализе веществ высокой чистоты, когда требуется определять элементы, содержание которых меньше 10-5%, а также при анализе токсичных и радиоактивных веществ пробы предварительно обрабатывают; например, частично или полностью отделяют определяемые элементы от основы и переводят их в меньший объем раствора или вносят в меньшую массу более удобного для анализа вещества. Для разделения компонентов пробы применяют фракционную отгонку основы (реже-примесей), адсорбцию, осаждение, экстракцию, хроматографию, ионный обмен. Спектральный анализ с использованием перечисленных химических способов концентрирования пробы, как правило, называют химико-спектральным анализом. Дополнительные операции разделения и концентрирования определяемых элементов заметно повышают трудоемкость и длительность анализа и ухудшают его точность (относительное стандартное отклонение достигает значений 0,2-0,3), но снижает пределы обнаружения в 10-100 раз.

Специфической областью спектрального анализа является микроспектральный (локальный) анализ. При этом микрообъем вещества (глубина кратера от десятков мкм до нескольких мкм) испаряют обычно лазерным импульсом, действующим на участок поверхности образца диаметром несколько десятков мкм. Для возбуждения спектров используют чаще всего импульсный искровой разряд, синхронизованный с лазерным импульсом. Метод применяют при исследовании минералов, в металловедении.

Спектры регистрируют с помощью спектрографов и спектрометров (квантометров). Имеется много типов этих приборов, различающихся светосилой, дисперсией, разрешающей способностью, рабочей областью спектра. Большая светосила необходима для регистрации слабых излучений, большая дисперсия - для разделения спектральных линий с близкими длинами волн при анализе веществ с многолинейчатыми спектрами, а также для повышения чувствительности анализа. В качестве устройств, диспергирующих свет, используют дифракционные решетки (плоские, вогнутые, нарезные, голографические, профилированные), имеющие от нескольких сотен до нескольких тысяч штрихов на миллиметр, значительно реже - кварцевые или стеклянные призмы.

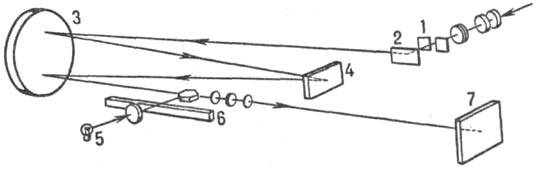

Спектрографы (рис. 2), регистрирующие спектры на специальных фотопластинках или (реже) на фотопленках, предпочтительнее при качественном спектральном анализе, т.к. позволяют изучать сразу весь спектр образца (в рабочей области прибора); однако используются и для количественного анализа вследствие сравнительной дешевизны, доступности и простоты обслуживания. Почернения спектральных линий на фотопластинках измеряют с помощью микрофотометров (микроденситометров). Использование при этом ЭВМ или микропроцессоров обеспечивает автоматический режим измерений, обработку их результатов и выдачу конечных результатов анализа.

Рис.2. Оптическая схема спектрографа: 1-входная щель; 2-поворотное зеркало; 3-сферическое зеркало; 4-дифракционная решетка; 5-лампочка освещения шкалы; 6-шкала; 7-фотопластинка.

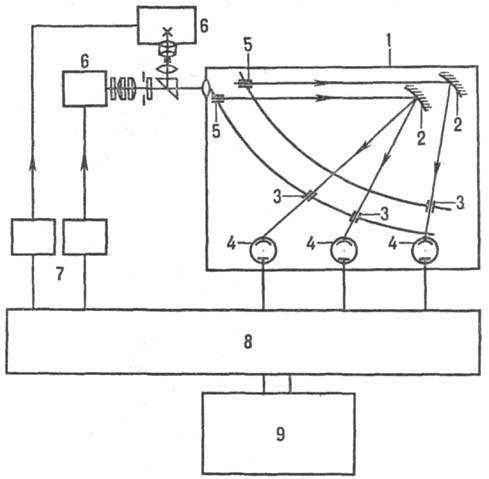

Рис. 3. Схема квантометра (из 40 каналов регистрации показано только три): 1-полихроматор; 2-дифракционные решетки; 3-выходные щели; 4-фото-электронный умножитель; 5-входные щели; 6-штативы с источниками света; 7-генераторы искрового и дугового разрядов; 8-электронно-регистрирующее устройство; 9-управляющий вычислительный комплекс.

В спектрометрах осуществляется фотоэлектрическая регистрация аналитических сигналов с помощью фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) с автоматической обработкой данных на ЭВМ. Фотоэлектрические многоканальные (до 40 каналов и более) полихроматоры в квантометрах (рис. 3) позволяют одновременно регистрировать аналитические линии всех предусмотренных программой определяемых элементов. При использовании сканирующих монохроматоров многоэлементный анализ обеспечивается высокой скоростью сканирования по спектру в соответствии с заданной программой.

Для определения элементов (С, S, P, As и др.), наиболее интенсивные аналитические линии которых расположены в УФ области спектра при длинах волн меньше 180-200 нм, применяют вакуумные спектрометры. Выиграл в тендере? Нужно обеспечение? Поручительство за 1 день! Процентная ставка до 3, 5%.

При использовании квантометров длительность анализа определяется в значительной мере процедурами подготовки исходного вещества к анализу. Существенное сокращение времени пробоподготовки достигается автоматизацией наиболее длительных этапов - растворения, приведения растворов к стандартному составу, окисления металлов, растирания и смешения порошков, отбора проб заданной массы. Во многих случаях многоэлементный спектральный анализ выполняется в течение нескольких минут, например: при анализе растворов с использованием автоматизированных фотоэлектрических спектрометров с ВЧ плазматронами или при анализе металлов в процессе плавки с автоматической подачей проб в источник излучения.

В черной и цветной металлургии распространены экспрессные полуколичественные (относительное стандартное отклонение 0,3-0,5 и более) методики определения содержания основных или наиболее характерных компонентов сплавов, например при их маркировке, при сортировке металлолома для его утилизации и т.д. Для этого применяют простые, компактные и дешевые визуальные и фотоэлектрические приборы (стилоскопы и стилометры) в сочетании с искровыми генераторами. Диапазон определяемых содержаний элементов - от нескольких десятых долей процента до десятков процентов.

Спектральный анализ применяют в научных исследованиях; с его помощью открывали химические элементы, исследуют археологические объекты, устанавливают состав небесных тел и

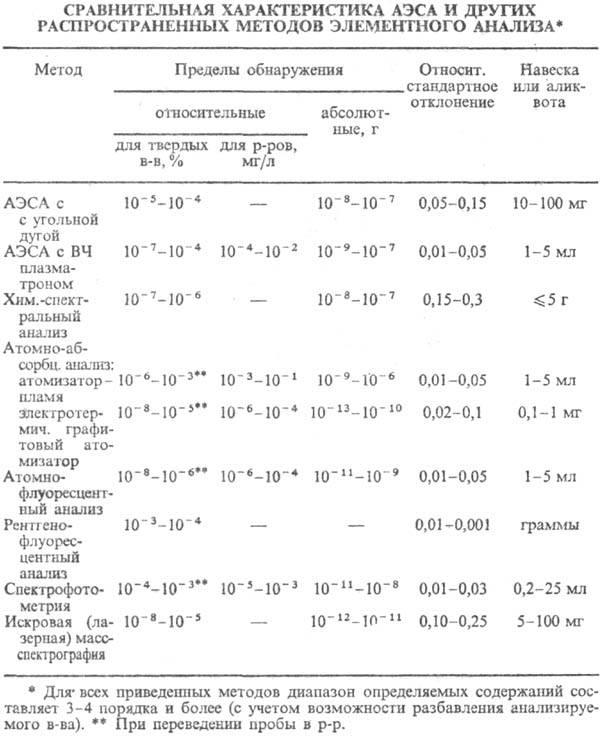

Спектральный анализ широко применяется также для контроля технологических процессов (в частности, для установления состава исходного сырья, технологических и готовых продуктов), исследования объектов окружающей среды и др. С помощью спектрального анализа можно определять практически все элементы периодической системы в весьма широком диапазоне содержаний - от 10-7% (пкг/мл) до десятков процентов (мг/мл). Достоинства спектрального анализа: возможность одновременного определения в малой навеске вещества большого числа элементов (до 40 и более) с достаточно высокой точностью (см. табл.), универсальность методических приемов при анализе различных веществ, экспрессность, сравнительная простота, доступность и дешевизна аппаратуры. Высокий уровень автоматизации спектрального анализа позволяет включать этот метод в автоматизированные системы аналитического контроля и управления технологией производства.

Литература

Зайдель А.Н., Основы спектрального анализа, М., 1965; Спектральный анализ чистых веществ, под ред. X.И.Зильберштейна, Л., 1971; Русанов А.К., Основы количественного спектрального анализа руд и минералов, 2 изд., М., 1978; Терек Т., Мика Й., Гегуш Э., Эмиссионный спектральный анализ, пер. с англ., ч. 1-2, М., 1982; Высокочастотный индуктивно-связанный плазменный разряд в эмиссионном спектральном анализе, под ред. Х.И.Зильберштейна, Л., 1987; Кузяков Ю.Я., Семененко К.А., Зоров Н.Б., Методы спектрального анализа, М., 1990.

↑ Фраунгофер Йозеф — статья на Астронете

↑ 1 2 Гуриков, В.А. Из истории астрономических приборов и инструментов // Земля и Вселенная. — М.: Наука, 1989. — № 4. — С. 72-77. — ISSN 0044-3948.

2015-08-12

2015-08-12 1916

1916