Нормальная эксплуатация скважин часто нарушается образованием песчаных пробок на забое скважины.

В скважинах, через которые эксплуатируются нефтяные горизонты, сложенные рыхлыми песками, мощность пробок достигает весьма значительной величины (до 200—400 м). Чаще всего пробки бывают сплошными, т. е. состоящими из сплошного столба песка.

Иногда пробка состоит из перемежающихся столбов песка, жидкости и газа. Такие пробки называются патронными.

Если на забое образовалась песчаная пробка, перекрывающая фильтр, то притока нефти из пласта не будет, и скважина перестает работать. Для возобновления эксплуатации нужно ликвидировать пробку, т. е. удалить из скважины весь скопившийся в ней песок.

Часто песчаные пробки удаляют желонками. Обычная желонка представляет собой трубу диаметром 75—100 мм с тарельчатым или шариковым клапаном на нижнем конце и с дужкой для прикрепления каната на верхнем. Длина такой трубы обычно не превышает 8—12 м.

|

Желонку спускают в скважину на канате. Когда до пробки остается 10—15 м, моторист отпускает тормоз лебедки и желонка под действием своей силы тяжести ударяется о песчаную пробку. При этом клапан открывается и некоторое количество песка входит в желонку.

|

|

|

Для большего наполнения желонки ею несколько раз ударяют о пробку. Чтобы опорожнить желонку, ее надо поставить клапаном на какой-либо острый стержень, укрепленный в полу буровой; при этом клапан откроется и из желонки выйдет вся грязь.

Кроме простой желонки, используются желонки поршневого действия, в которых захват песка с забоя скважины происходит в результате создания вакуума в ее рабочей полости при движении поршня вверх. Применяются также автоматические желонки, принцип действия которых основан на создании резкого перепада давления на забое скважины и в рабочей полости желонки.

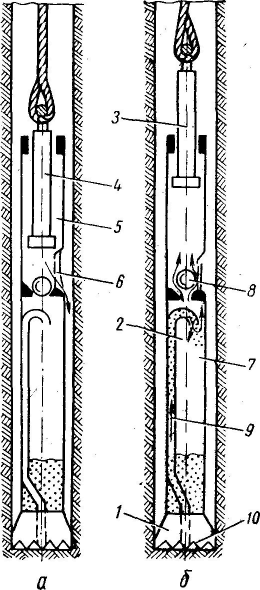

| Рис. 177. Схема работы беструбного гидробура. |

Для разбуривания песчаных пробок применяют также беструбный гидробур, который спу-

екают в скважину на стальном канате. Им можно разбурить песчаные пробки в скважинах на глубинах до 2000 м.

Гидробур (рис. 177) состоит из следующих основных узлов: долота 1 ударного типа, служащего для разрушения пробки; желонки 2, в которой собирается песок; плунжерного насоса 3, создающего циркуляцию жидкости в призабойной зоне.

Принцип действия гидробура следующий. После падения инструмента на забой (рис. 177, а) плунжер насоса 4 под действием своей силы тяжести и инерции при ударе двигается вниз, вытесняя жидкость из корпуса 5 через отверстия бокового плоского клапана 6. При подъеме инструмента над забоем (рис. 177, б) вначале выдвигается плунжер, происходит всасывание жидкости из корпуса желонки 7 через шариковый клапан 8. Одновременно с этим в желонку

|

|

|

через центральную трубу 9 всасывается жидкость с забоя из-под долота 10. Жидкость, поднимаясь с забоя, увлекает с собой частицы песка, которые после выхода из центральной трубки вследствие резкого падения скорости потока оседают на дне желонки. После нескольких ударов по забою желонка заполняется песком.

При разгрузке гидробура долото снимается и через образовавшееся отверстие песок выходит из желонки. После окончания раз-буривания для удаления из скважины взмученной жидкости к гидробуру вместо долота присоединяют обратный клапан, и инструмент работает как обычная пневматическая желонка.

Очистка ствола скважины от песчаных пробок желонками, а также гидробуром — длительная и малоэффективная операция: за каждый рейс желонки на поверхность извлекается очень мало песка. Кроме того, при этом изнашивается канат, портится эксплуатационная колонна в результате трения о нее каната. Поэтому такой метод рекомендуется только для неглубоких скважин при небольшой мощности пробок. Предпочтительнее удалять песчаную пробку из скважины промывкой. Способ ликвидации песчаных пробок в скважинах при помощи промывки их водой или нефтью заключается в следующем.

В скважину до пробки спускают колонну промывочных труб. Через эти трубы или по затрубному пространству прокачивают под давлением жидкость. Под действием струи пробка размывается. Размытая порода вместе со струей жидкости поднимается по кольцевому пространству между эксплуатационной колонной и колонной промывочных труб или непосредственно по трубам.

Способ промывки, при котором промывочная жидкость нагнетается в трубы, а смесь размытой породы и жидкости выходит на поверхность по межтрубному пространству между обсадной колонной и промывочными трубами, называется прямой промывкой. При таком методе по мере вымывания пробки промывочные трубы опускают все ниже с таким расчетом, чтобы их башмак все время находился непосредственно над пробкой.

Жидкость прокачивают насосом через промывочную линию, стояк, гибкий шланг и вертлюг в трубы. Восходящий поток жидкости вместе с размытой породой поднимается по межтрубному пространству и выливается в ящик, установленный у устья скважины, откуда течет по желобам до приемного чана.

По мере размывания пробки промывочные трубы медленно опускают, пока вертлюг или фланец на трубах не дойдет до устья скважины. После этого продолжают прокачку, пока из затрубного пространства не будет выходить сравнительно чистая жидкость. Тогда наращивают новую трубу или двухтрубку в зависимости от высоты вышки.

Существенным недостатком прямой промывки, значительно снижающим ее эффективность, является сравнительно низкая скорость восходящей струи жидкости, вследствие чего размытый песок медленно поднимается вверх. При большом диаметре эксплуатационной

колонны скорость восходящего потока жидкости может оказаться недостаточной для выноса крупных частиц песка.

При обратной промывке промывочная жидкость нагнетается в кольцевое пространство между эксплуатационной колонной и промывочными трубами, а размытая порода поднимается по подъемным трубам.

Обратная промывка по сравнению с прямой имеет ряд преимуществ.

1. При одинаковой производительности промывочного насоса

скорость восходящего потока при обратной промывке в несколько

раз больше скорости при прямой промывке, а от этого в значительной

степени зависит срок ликвидации песчаной пробки.

2. Почти полностью предотвращается прихват труб, так как

в данном случае выносимая порода проходит через промывочные

трубы, а в межтрубном пространстве движется чистая жид

кость.

|

|

|

3. Обратную промывку можно производить при меньших давле

ниях на выкиде насоса, так как потребная для выноса песка скорость

струи может быть достигнута при сравнительно небольших расходах

жидкости.

Наряду с этими преимуществами обратная промывка имеет свои недостатки: необходимо применять специальное оборудование для герметизации устья скважины; скорость нисходящей струи в кольцевом пространстве мала и не всегда может обеспечить размыв породы.

Способ обратной промывки нельзя применять для ликвидации очень плотных пробок, когда требуется сильное размывающее действие струи. В таких случаях надо применять комбинированную промывку.

Способ комбинированной промывки заключается в том, что струю промывочной жидкости от насоса попеременно направляют то в промывочные трубы, то в затрубное пространство. Для размыва пробки промывочную жидкость нагнетают в трубы, т. е. осуществляют прямую промывку. После размыва некоторой порции песка для быстрейшего выноса его на поверхность направление движения промывочной жидкости меняется на противоположное, т. е. происходит обратная промывка.

Комбинированная промывка несколько сложнее обратной, но она значительно эффективнее при удалении плотных пробок.

В качестве промывочной жидкости применяют воду, нефть и реже глинистый раствор.

Наиболее удобным и дешевым промывочным агентом является вода; воду легче подать к скважине, она безопасна в пожарном отношении, при использовании воды не требуется специальной желобной системы и отстойников, так как отработанную воду можно выпускать из скважины прямо в промысловую канализацию.

Однако применение воды в большинстве случаев осложняет последующее освоение и эксплуатацию скважин и приводит к частым

23 Заказ 2145

|

| где т — объем пустот между отдельными частицами песка, занн маемый жидкостью; т = 0,3—0,45 относительного объема; Р — площадь сечения обсадной колонны, м; / — высота промытой пробки по длине одной трубы или одного колена труб, м; / — площадь сечения кольцевого пространства при прямой промывке и сечения промывочных труб при обратной промывке, м; р„ — плотность песка, кг/м3; для кварцевого песка р„ = 2650 — 2700 кг/м3; р — плотность промывочной жидкости, кг/м3; ш — скорость свободного падения частиц песка в жидкости, м/с; VБ — скорость восходящего потока, м/с. |

повторным образованиям песчаных пробок. Поэтому выбор промывочной жидкости прежде всего зависит от характера скважины.

|

|

|

Глинистый раствор для промывки применяется в исключительных случаях, когда промываются фонтанные скважины с большим пластовым давлением и в скважине требуется держать жидкость повышенной плотности во избежание выбросов и фонтанирования.

Промывка фильтровой зоны скважины часто сопровождается настолько сильным поглощением промывочной жидкости, что циркуляция прекращается и не восстанавливается. Тогда для ликвидации песчаных пробок применяют промывку скважины аэрированной жидкостью по способу обратной промывки с подкачкой в затрубное пространство сжатого воздуха, продувку скважины сжатым воздухом или механически удаляют пробку при помощи желонки.

В качестве промывочных труб при промывке используются обычные насосно-компрессорные трубы.

Для промывок скважин применяют передвижные насосы, смонтированные на автомашине или на тракторе и работающие от их двигателя. Такие установки называются промывочными агрегатами.

Промывочный агрегат устанавливают непосредственно у скважины, а подачу жидкости регулируют переключением скоростей двигателя агрегата.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОМЫВКИ

При гидравлическом расчете промывки необходимо исходить из следующих положений.

1. Скорость восходящего потока жидкости должна быть больше скорости падения частичек песка в ней. При расчетах надо ориентироваться на максимальные размеры зерен песка по фракционному составу, и тогда скорость подъема размытой пробки будет

еп=ув—ш, (202)

Где уп — скорость подъема песчинок; уь — скорость восходящего потока жидкости; iv — средняя скорость свободного падения песка в жидкости (критическая скорость).

Если принять соотношение 1>в =.2н>, как предотвращающее значительный рост концентрации песка в эксплуатационной колонне или в насосных трубах в процессе промывки скважины, то

*„=«>.--т—т-- (203)

ы &

Средняя скорость падения в воде зерен песка различного диаметра может быть принята следующей (по различным исследованиям):

0,3 0,25 0,2 0,1 0,01

Диаметр яастиц песка, мм....................

Средняя скорость падения яастиц песка в воде», см/с....... 3,12 2.53 1,95 0,65 0,007

2. При прямой промывке гидравлические потери в промывочных трубах определяются по формуле

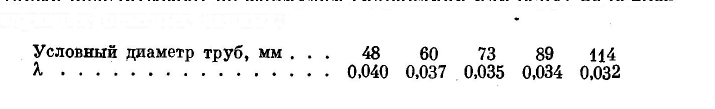

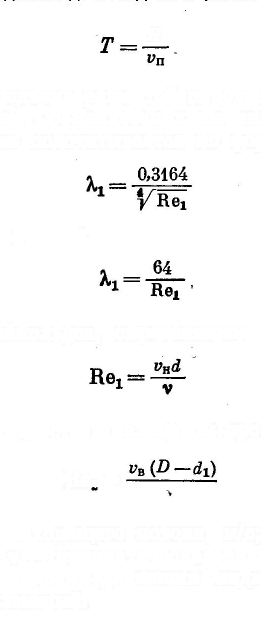

^-Х^-^р, ' (204)

где Нг — потери напора в трубах, Па; Я — длина промывочных труб, м; (1 — внутренний диаметр промывочных труб, м; Vя — линейная скорость нисходящего потока жидкости в промывочных трубах, м/с; р — плотность жидкости, кг/м3; Я — коэффициент трения, который подсчитывают по формулам гидравлики или берут на основе следующих опытных данных:

|

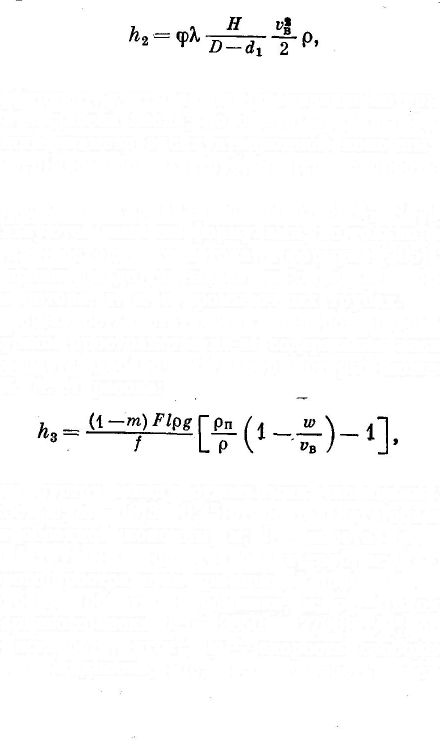

Потери напора при движении жидкости с песком в кольцевом пространстве равны

| где ф — коэффициент, учитывающий увеличение потерь напора из-за содержания в жидкости песка; по опытным данным ф = 1,12—1,2; О — внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м; ^ — наружный диаметр промывочных труб, м; Vв — скорость восходящего потока, м/с. 3. Для определения гидравлических потерь Н^ и А2 при обратной промывке пользуются теми же формулами, но только формула (204) принимается для восходящего потока, а формула (205) для нисходя щего. Коэффициент ф надо учитывать при определении потерь напора в восходящем потоке, т. е. в промывочных трубах. 4. В связи с разностью статических напоров в промывочных тру бах и в затрубном пространстве из-за содержания песка в восходя щем потоке создается добавочный напор, который можно определить по формуле К. А. Апресова: |

| (206) |

| 23* |

(205)

|

5. Потери напора на преодоление сопротивлений в промывочном

вертлюге Й4 и в шланге Нь могут быть приняты по экспериментальным

данным суммарно (/г4 + /г5) следующие:

Расход, л/с.... 3 4 516 8 10 15 20

Потеря напора, Па. 0,4 • 10Б 0,8 • 10«1,2 • 10»|1,7 • 10» 2,9 • 10* 5 • Юв 11 • 10» 20 • Ю8

6. Общие потери напора при промывке будут

Л = А1-^А2 + А1 + А4 + А6. (207)

|

| ность, равно |

7. Время, необходимое для подъема размытой породы на поверх-

Я

| где уп — скорость подъема размытой породы. При промывке нефтью меняется лишь значение Я, которое при турбулентном режиме подсчитывается по формуле Блазиуса: |

| (209) (210) (211) (212) |

| При ламинарном режиме |

| где Нв! — число Рейнольдса, определяемое по формуле При движении жидкости в кольцевом пространстве Ке.= |

| где ун — скорость нисходящего потока, м/с; Vв — скорость восходящего потока, м/с; v — кинематическая вязкость нефти, ма/с. При Не <5 2320 — режим движения чшдкости ламинарный, при Не > 2800 — турбулентный. |

(208)

2015-08-13

2015-08-13 12033

12033