Вопросы для самоподготовки.

1. Восприятие его нейрофизиологические основы.

2. Зрительный анализатор. И его роль в восприятии

3. Сенсорные расстройства зрительного анализатора.

4. Гностические расстройства зрительного анализатора

5. Слуховой анализатор. Сенсорные расстройства слухового анализатора.

6. Гностические расстройства слухового анализатора.

Базовая информация.

Гнозис – в нейропсихологии и невропатологии – собирательное понятие для процессов первичной категоризации (опознания) стимулов различной модальности. Например: зрительный гнозис, слуховой гнозис, тактильный и т.д. Нарушения процессов опознания – агнозии – чаще всего являются первичной причиной возникновения затруднений в обучении. В основе всех агнозий нарушения функционирования анализаторов.

Автором теории анализаторов является И.П. Павлов который рассматривал головной мозг и рецепторы как единую сложно организованную динамическую систему. По Павлову – анализатор - это совокупность трех отделов нервной системы: периферического, проводникового и центрального.

Периферический отдел анализатора представлен различными рецепторами, воспринимающими раздражения окружающей среды. В рецепторах энергия раздражения преобразуется (трансформируется) в энергию нервного импульса.

Проводниковый отдел представлен нервными путями, проводящими нервные импульсы в центральный отдел анализатора.

Центральный или мозговой отдел анализатора - это определенные области коры головного мозга. В клетках коры головного мозга нервные импульсы приобретают новые качества. Они являются основой для возникновения ощущения, элементарного психического акта, правильно отражающего окружающую действительность. На основе ощущений возникают более сложные психические акты восприятие, представление и абстрактное мышление.

Процессы протекающие в анализаторе достаточно сложны. Возбуждение, возникшее в каком-либо рецепторе, проводится в высшие отделы центральной нервной системы несколькими путями. Во-первых, через так называемый специфический путь, который включает в себя:

· рецептор;

· первый чувствительный нейрон, расположенный всегда вне центральной нервной системы – в межпозвоночных спинномозговых ганглиях, в полулунном, или Гассеровом, яремном, спиральном и других ганглиях черепно-мозговых нервов;

· второй нейрон – в спинном, продолговатом или среднем мозге;

· третий нейрон – в зрительных буграх,

· четвертый нейрон – в проекционной зоне данного анализатора коры больших полушарий.

Во-вторых, в среднем, спинном и продолговатом мозге происходит возможно переключение нервного импульса на пути, ведущие в другие отделы головного мозга, в том числе и мозжечок, ретикулярную формацию и т.д. Из ретикулярной же формации возбуждение может направляться по так называемым неспецифическим путям во все отделы коры больших полушарий.

Таким образом, возбуждение, возникшее в каком-либо одном рецепторе, распространяющееся по нервному волокну первого нейрона, в дальнейшем, в разных отделах нервной системы, переключается на целый ряд нейронов и приходит в высшие отделы, в том числе в кору больших полушарий, по огромному числу различных нервных путей.

Сбой этих процессов приводит либо к сенсорным расстройствам, если нарушения происходят на уровне рецепторного или проводникового отделов, либо непосредственно к агнозиям, если нарушены корковые процессы.

Сенсорные расстройства приводят к различным вариантам потери зрения, их функционирование, как правило, не восстанавливаются без медицинской помощи и утраченные функции могут быть компенсированы только за счет вовлечения других сенсорных систем. Гностические расстройства, чаще всего, не связаны с клиническими нарушениями коркового отдела, а являются результатом их недоразвития. Своевременное выявление таких расстройств и выбор адекватной методики позволяет полностью восстановить их нормальное функционирование

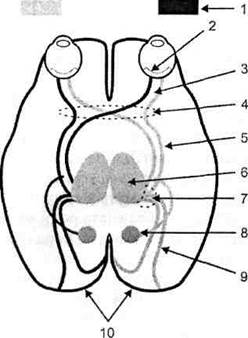

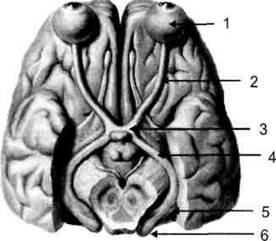

Непосредственно зрительный анализатор состоит из сетчатки, зрительного нерва, зрительной хиазмы, зрительного канатика (тракта), наружного (латерального) коленчатого тела (НКТ), подушки зрительного бугра (таламуса), где здесь заканчиваются некоторые зрительные пути, верхних бугров четверохолмия, зрительного сияния и первичного 17-го поля затылочной коры мозга (рис. 1, 2). Взаимодействие между корковыми зрительными полями двух полушарий осуществляется через задние отделы мозолистого тела.

| Рис. 1. Схема прохождения сигнала по зрительному анализатору: 1 – наблюдаемый объект (здесь условно разделен); 2 – сетчатка; 3 – зрительный нерв; 4 – хиазма; 5 –зрительный канатик; 6 – таламус; 7–латеральное коленчатое тело; 8 – верхние бугры четверохолмия; 9 – зрительное сияние; 10 – 17-е поля коры | Рис. 2. Первый участок анатомических компонентов зрительной системы: 1 – глазное яблоко с находящейся на его дне сетчаткой; 2 – зрительный нерв; 3 – зрительная хиазма; 4 – зрительный канатик (тракт); 5 – наружное (латеральное) коленчатое тело; 6– подушка зрительного бугра |

Сетчатка содержит приблизительно 120 миллионов палочек, преобладающих на периферии, и 6-7 миллионов колбочек в центральном участке. На поверхности последнего имеется небольшой вдавленный фрагмент – желтое пятно, содержащее высокую концентрацию колбочек, обеспечивающих максимальную остроту зрения. Оно расположена так, что совпадает с центральной осью зрения глаза, по которой проецируется середина изображения зафиксированного объекта. Место выхода из сетчатки аксонов зрительных клеток, неспособное воспринимать ни световые, ни цветовые раздражения, называется слепым пятном. Оно расположено медиальнее желтого пятна.

В основе восприятия цвета зрительными рецепторами лежат сложные физико-химические процессы. Различают три типа колбочек, отличающихся избирательной чувствительностью к трем основным компонентам видимого спектра: красно-оранжевому, зеленому и синему. Их смешение в разных пропорциях обеспечивает восприятие всей цветовой гаммы с огромным числом оттенков. В случае дефектной работы одного из типов колбочек возможно снижение чувствительности к цветам соответствующего спектра (цветовые аномалии – протанопия – слепота на красный цвет, дейтранопия – слепота на зеленый цвет, тританопия – слепота на синий и фиолетовый цвета). Впервые нарушение цветового зрения было обнаружено в 1794 г. у английского химика Дж. Дальтона, не воспринимавшего красный цвет, из-за чего эта аномалия, обусловленная изменениями в Y-хромосоме, получила название дальтонизма.

Часть пространства, отражаемая сетчаткой, называется полем зрения, а сектор пространственных сфер, перекрывающихся при восприятии двумя сетчатками и при неподвижных глазах, – зоной бинокулярного зрения, составляющей примерно 120°. Монокулярное зрение охватывает около 30° периферической части видимого поля. Благодаря разнице углов, под которыми бинокулярно рассматривается один и тот же объект, обеспечивается стереоскопичность восприятия – средство оценки объемности предметов и расстояния до них.

Типичным для поражения сетчатки (в результате дегенерации, кровоизлияния, глаукомы и т. д.) является ее односторонность, проявляющаяся в снижении остроты зрения (амблиопия), в ухудшении светоощущения (что возможно и при недостатке витамина А, влияющего на палочковое зрение), в ослаблении цветоощущения, в изменении полей зрения или в образовании скотом. Скотома – невидимый участок в поле зрения, не связанный с его периферическими границами, который может восприниматься больным как темное пятно или субъективно не ощущается, выявляясь только при специальных исследованиях. Примером этого является физиологическая скотома, обусловленная слепым пятном сетчатки. Подобное неосознание в норме связано с подвижностью глаз, непроизвольно компенсирующей фактическое отсутствие видения небольшой части зрительного поля.

Подобные нарушения диагностируются методом периметрии, при лабораторных исследованиях

Глаза все время находятся в трех видах движений – медленном дрейфе, препятствующем появлению «пустого поля», когда объект перестает восприниматься, в высокочастотном треморе (около 80 Гц) и в скачкообразном, саккадическом переходе от одного участка поля зрения к другому с частотой 4–5 раз в секунду. Подобные движения являются обязательными составляющими процесса зрения, без которых полноценное восприятие пространства и находящихся в нем объектов осуществляться не может. В противном случае законченный и целостный образ не формируется либо происходит частичное или полное исчезновение предметов из поля видения. Саккадические движения глаз во время сна являются одним из основных индикаторов наличия сновидений.

Зрительный нерв начинается от слепого пятна на сетчатке и состоит из аксонов зрительных клеток. Пространственное расположение волокон на срезе зрительного нерва топологически эквивалентно поверхности сетчатки. Частичные поражения этого нервного ствола приводят к невозможности доставки в кору импульсов от соответствующих участков периферического рецепторного аппарата.

При тотальном разрушении зрительного нерва наступает полная слепота соответствующего глаза – амавроз, а при патологическом процессе, окружающем зрительный нерв (по периметру), возможно появление эффекта трубчатого зрения.

У человека и у большинства животных часть волокон зрительного нерва каждого глаза перекрещивается в зрительной хиазме.

Все волокна от левых половин сетчаток обоих глаз направляются в левое полушарие мозга, а от правых – в правое (Рис.1) Таким образом, поле зрения каждого глаза разбивается на две половины, одна из которых представлена в противоположном полушарии. Кроме того, хрусталик переворачивает изображение объекта по вертикали и горизонтали. При поражении зрительной хиазмы возникают различные, чаще симметричные нарушения полей зрения на обоих глазах – биназальные (смещенные к носу) или битемпоральные (смещенные к вискам) гемианопсии (дефекты поля зрения, локализующиеся в одной половине поля зрения, – половинная слепота), которые могут быть полными или частичными.

Зрительный тракт (зрительные канатики) – соединяет хиазму с наружным коленчатым телом. Его поражение приводит к гомонимной (одноименной) гемианопсии, противоположной стороне органического дефекта. Граница между утраченным и сохранным полем зрения проходит в виде вертикальной линии, что соответствует характеру распределения зрительных волокон после их деления в хиазме.

Во всех оставшихся участках зрительного пути, включая проекцию в 17-е корковое поле, оно уже не меняется. Оставшаяся часть проводящей системы зрительного анализатора решает две задачи: она отвечает на вопросы – что собой представляет видимый предмет и где он находится. Этим и объясняется то обстоятельство, что зрительный канатик делится на две неравноценные части волокон. Одна – наибольшая (около 80%) – направляется в НКТ и далее через зрительное сияние в первичное 17-е поле, а вторая, меньшая – в верхние бугры четверохолмия, в подушку таламуса и в стволовую часть мозга.

НКТ – это часть зрительного бугра, важнейшее из таламических ядер. Отсюда начинается второй нейрон зрительного пути, передающий сообщение к проекционным зонам коры. Психологический аспект работы НКТ до сих пор остается неясным, поскольку в нем не происходит явной переработки сенсорной информации, очевидны лишь его релейные функции. Как и сетчатка, НКТ характеризуется топическим строением, то есть отражает зоны моно- и бинокулярного зрения. При полном разрушении НКТ возникает гомонимная (одноименная, с одной строны для обоих глаз) гемианопсия. Если патологический очаг расположен рядом с НКТ, то возможны эффекты раздражения, похожие на галлюцинации.

Часть волокон зрительного тракта, идущая в стволовую часть мозга, является одним из источников, поддерживающих общую активность неспецифической системы, в частности бодрствующее состояние человека. При поражении этого отдела заметной патологии со стороны зрения не наблюдается.

При опознавании (идентификации) объекта точная его ориентация, расстояние до него и положение в поле зрения не имеют существенного значения. В идеале система распознавания образов должна игнорировать эти признаки. Но для обнаружения предмета они становятся первостепенными. По-видимому, задачу оценки пространственного расположения стимула решают верхние бугры четверохолмия. К ним поступают сигналы из более высоко расположенных отделов мозга, включая корковые зоны, а также из ретикулярной формации, которые регулируют отбор зрительной информации. Верхние бугры обеспечивают и размещение объекта в область наилучшего видения на сетчатке. Волокна, выходящие из этих анатомических образований, направляются в систему, контролирующую движения глаз, ориентацию головы и изменения позы. Аналогичную функцию выполняет и подушка зрительного бугра.

Зрительное сияние (радиация) – веер волокон, начинающихся от НКТ, проходящих в глубине теменной и затылочной долей в сторону первичной зрительной коры. В силу большой площади этот участок зрительного пути поражается довольно часто, что обычно приводит к неполной гомонимной гемианопсии.

Рис. 4. Примерные границы первичных и вторичных полей зрительного анализатора на медиальной поверхности затылочных долей

Рис. 4. Примерные границы первичных и вторичных полей зрительного анализатора на медиальной поверхности затылочных долей

17-е поле коры – расположено преимущественно на медиальной поверхности затылочных долей в виде узкого треугольника, острием направленного в глубь мозга (рис. 4). Оно организовано по топическому принципу таким образом, что в заднюю его часть проецируется бинокулярное зрение, а в переднюю – монокулярное (этот принцип представленности в ядерной зоне разных частей сетчатки носит название ретинотопии). Кроме того, в каждом небольшом участке зрительной коры по ее глубине сконцентрированы нейроны, образующие вертикальные колонки, специализирующиеся на выполнении какой-то зрительной функции (оценке конкретного цвета, направления движения, удаленности и т. п.). Однотипные колонки, то есть реагирующие на определенный тип зрительной информации, объединяются в нейронные модули или ансамбли, в свою очередь осуществляющие сложные формы взаимодействия. Информация о разных признаках зрительных объектов обрабатывается параллельно в разных частях 17-го поля. Частичное его поражение обычно приводит к появлению скотом. При массивных односторонних поражениях 17-го поля появляется выпадение полей зрения с одной стороны для обоих глаз (центральная гомонимная гемианопсия), причем при правостороннем очаге поражения больной своего дефекта (левосторонней гемианопсии) может не замечать. При одновременном полном двухстороннем разрушении возникает центральная слепота, которая больным субъективно переживается тяжелее, чем утрата зрения, связанная с повреждениями периферических отделов анализатора, – происходит и частичная утрата зрительных образов, хранившихся в долговременной памяти.

Особенность корковых односторонних поражений проекционных полей в том, что граница между участками хорошего и плохого зрения проходит не в виде вертикальной линии, а в виде полукруга, так как сохраняется зона центрального видения, представленная в обоих полушариях (это имеет отношение и к зрительному сиянию). Поэтому при двухсторонних повреждениях передних отделов 17-го поля возникает двухсторонняя гемианопсия, при которой выпадают периферические, но сохраняются центральные отделы полей зрения. В подобных случаях, как и при некоторых поражениях зрительного нерва, остается телескопическое или трубчатое зрение.

В соответствии с классификацией все перечисленные симптомы являются признаками элементарных или сенсорных расстройств, значительно или полностью компенсируемых с помощью движений глаз.

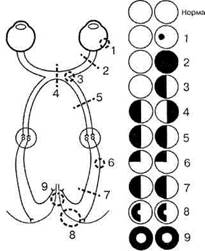

Сводная схема различных вариантов зрительной патологии при поражении проводящих путей и первичного поля зрительного анализатора приведена на рис. 5.

Сводная схема различных вариантов зрительной патологии при поражении проводящих путей и первичного поля зрительного анализатора приведена на рис. 5.

Рис.5. Схема локализации очагов поражения и вызываемых ими сенсорных зрительных расстройств:

1 – скотома; 2 – слепота на один глаз; 3 – правосторонняя гемианопсия; 4 – битемпоральная гемианопсия; 5– гомонимная гемианопсия; 6– верхнеквадрантная гемианопсия; 7 – гомонимная гемианопсия; 8 – центральная гомонимная гемианопсия; 9 – трубчатое зрение

При небольшой патологии первичного зрительного поля может появиться снижение цветоощущения и фотопсии – элементарные галлюцинации в виде вспышек, искр, мельканий и т. п. Иногда возникают более сложные расстройства в виде метаморфопсий – искажений зрения, при которых предметы воспринимаются как имеющие неправильную форму, люди кажутся изуродованными, ходящими вверх ногами и т. п.

Среди корковых патологических проявлений, касающихся зрительного анализатора, промежуточное положение между сенсорными и гностическими расстройствами занимают симптомы, связанные с характером изменений двигательного компонента.

С первой половины XX в. упрочились представления о существовании двух корковых центров управления движениями глаз – «заднего», расположенного на границах затылочной и теменной области коры, и «переднего», расположенного в задних отделах лобной области мозга в премоторной коре. Было показано, что передний центр, в отличие от затылочного, участвует в организации произвольных движений глаз, тогда как затылочный организует непроизвольные, автоматические движения. Кроме того, передний центр, обеспечивая организацию многоходовых движений глаз, оперирует управляющими сигналами, порождаемыми на основании значительно большего объема разнородной информации, связанной с работой памяти, внимания и других психических функций. Активация фронтальных глазодвигательных полей связана не только с движениями глаз, но и с поворотами головы, и играет, вероятно, важную роль в координации движений глаза и руки человека. С другой стороны, затылочная зона участвует в реализации согласований, необходимых для хорошо развитого бинокулярного зрения, и способствует совершенствованию механизма восприятия глубины. Теменная кора ответственна за точную пространственную организацию глазных движений в соответствии со «схемой тела» и изменениями положения тела в пространстве.

И тот и другой центры в какой-то степени автономны и являются координирование взаимодействующими подсистемами управления движениями глаз. В то же время эксперименты показали наличие определенного функционального доминирования лобного центра над затылочным.

Движения глаз по своей роли в поведении могут распадаться на два класса: они могут прослеживать движущиеся предметы, пассивно следуя за ними, или активно выделять нужные элементы информации. Во втором случае движения глаз носят активный поисковый характер. При поражении заднего глазодвигательного центра человек теряет способность прочно фиксировать взор на воспринимаемом предмете, не может перевести взор с одной точки на другую или неспособен следовать взором за движущейся точкой. Поражения переднего глазодвигательного центра сопровождаются признаками «прилипания» взгляда к зрительно воспринимаемому предмету, в том числе и к движущемуся, примитивным рефлекторным «блужданием» взора, что не позволяет осознанно перевести его с одного объекта на другой.

2015-08-21

2015-08-21 2701

2701