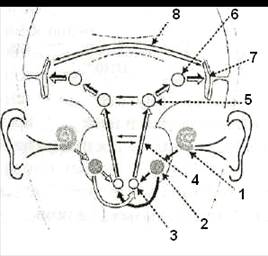

Слуховой анализатор имеет многоуровневое строение и большое число звеньев: кортиев орган улитки, слуховой нерв (VIII черепно-мозговой), кохлеарные ядра, трапецевидное тело варолиева моста, ядра верхних олив, мозжечок, латеральную петлю (включающую мелкие лемнисковые ядра) к нижним буграм четверохолмия и медиальному коленчатому телу (МКТ), слуховое сияние (радиация) в составе лучистой короны, первичное 41-е поле коры височных долей (рис.13).

Слуховой анализатор имеет многоуровневое строение и большое число звеньев: кортиев орган улитки, слуховой нерв (VIII черепно-мозговой), кохлеарные ядра, трапецевидное тело варолиева моста, ядра верхних олив, мозжечок, латеральную петлю (включающую мелкие лемнисковые ядра) к нижним буграм четверохолмия и медиальному коленчатому телу (МКТ), слуховое сияние (радиация) в составе лучистой короны, первичное 41-е поле коры височных долей (рис.13).

Рис. 13 Упрощенная схема передачи акустического раздражения;

1 – улитка с кохлеарным аппаратом; 2 – кохлеарное ядро;

3 – ядро оливы; 4 – латеральная петля; 5 – нижний бугор четверохолмия; 6 – медиальное коленчатое тело; 7 – 41-е поле коры; 8 – мозолистое тело;

Слуховая система формировалась первоначально как система анализа вестибулярных раздражений, и только постепенно из нее выделилась отдельная подсистема, занимающаяся анализом звуков. Ее рецептор находится в лабиринте, то есть там же, где и периферические аппараты, воспринимающие вестибулярные раздражения. Поэтому принцип работы обеих систем одинаков.

|

|

|

Звук характеризуется четырьмя физиологическими параметрами, определяющими специфику слухового ощущения. Это частота колебаний, определяющая высоту звука (от 16 Гц до 20 кГц с зоной максимальной чувствительности в диапазоне речевого общения – от 1000 до 3000 Гц), интенсивность звука, соответствующая ощущению громкости, длительность и звуковой спектр, характеризующий тембр звука. Кроме того, данный анализатор обеспечивает ориентировку в пространстве, особенно ярко проявляющуюся у людей с потерей зрения в способности улавливать удаленность и направление акустического сигнала.

Благодаря качественной специфике внутри слуховой системы выделяют две самостоятельные подсистемы – речевой и неречевой слух, имеющие общие подкорковые структуры и механизмы, но разнесенные по различным областям коры левого и правого полушария.

Речевой слух, в свою очередь, не является однородным и включает в себя слух фонематический (левовисочный для большинства правшей), обеспечивающий способность различать смыслообразующие звуки данного языка и интонационный (правовисочный), характерный для каждого национального языка (или местных говоров) и имеющий много общего с музыкальным слухом.

Функциональной особенностью слуховой системы является то, что специфические для нее раздражения воспринимаются сукцессивно – развернуто во времени.

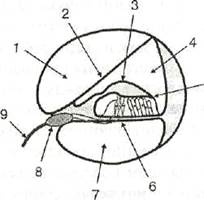

Кортиев орган – периферический рецепторный аппарат, расположенный в улитке внутреннего уха и представляющий собой сложную конструкцию мембран с волосковыми клетками, плавающими в эндолимфе (рис. 14).

Кортиев орган – периферический рецепторный аппарат, расположенный в улитке внутреннего уха и представляющий собой сложную конструкцию мембран с волосковыми клетками, плавающими в эндолимфе (рис. 14).

|

|

|

Рис. 14. Схема поперечного разреза канала улитки: 1 – верхний перилимфатический канал (лестница преддверья); 2 – мембрана Рейснера; 3 – покровная мембрана; 4 –улитковый канал с эндолимфой; 5 – кортиев орган с волосковыми клетками; 6 – базальная пластинка; 7 – нижний перилимфатический канал (барабанная лестница); 8 – спиральный узел; 9– начало части слухового нерва

Различные участки кортиева органа отвечают за восприятие звуков различной высоты, предполагающее резонансный характер реакции волосковых клеток. Поражения кортиева органа (воспаление, травма и т. п.) нарушают нормальную оценку громкости звуков вплоть до ощущения боли либо приводят к потере слуха в конкретном звуковысотном диапазоне. Иногда звуки вообще не воспринимаются.

Для дифференциальной диагностики поражений кортиева органа или среднего уха (по функциям – звукопроводящей системы) необходимо иметь в виду, что звуковой раздражитель достигает рецепторного аппарата двумя путями – воздушным, через слуховой проход, и благодаря колебаниям тканей, принимающих участие в звукопорождении и вызывающих резонанс костных оболочек кортиева органа. Если костная проводимость сохранена, а воздушная утрачена то можно заключить, что поражено среднее ухо. В тех случаях, когда нет слышимости звуков, проводимых через костные структуры черепа, можно говорить о поражениях кортиева органа или слухового нерва.

Слуховой нерв состоит из волокон, проводящих не только звуковые, но и вестибулярные раздражения, источником которых являются рецепторы полукружных каналов и отолитового прибора. Истинно слуховой нерв (образуемый первыми нейронами) начинается от волосковых клеток кортиева органа и заканчивается в верхних отделах продолговатого мозга и нижних отделах варолиева моста. При его заболевании появляются ощущения шороха, писка, скрежета и других непредметных звуков (слуховые обманы), к которым у больного формируется соответствующая критика. Одновременно они могут сопровождаться головокружениями. Перерезка слухового нерва приводит к глухоте, а частичное повреждение – к потере данным ухом слуха в определенном звуковысотном диапазоне.

От кохлеарных ядер, расположенных в нижней части варолиева моста, начинается второй нейрон слухового пути. Здесь же происходит первый неполный перекрест проводящих волокон слуховой системы, осуществляющийся на участке между кохлеарными ядрами и ядрами верхних олив. Нервные сигналы, покинув внутреннее ухо, проходят до них очень короткое расстояние. Чтобы обеспечить точную локализацию звука в пространстве, слуховая система должна быть способна различать разницу в приходе акустических раздражителей порядка 10–20 микросекунд. Анатомически именно верхние оливы, сравнивающие информацию от обоих кортиевых органов, предположительно приспособлены для выполнения функции бинауральной (с использованием обоих ушей) локализации источника звука. Эта область отвечает за безусловные рефлексы, в которых принимают участие звуковые ощущения – рефлекторные движения глаз в ответ на звук и старт-рефлексы на опасный звук. Слух как таковой при патологии данного звена проводящей системы не нарушается.

Часть волокон и ядер слухового пути между кохлеарными ядрами и противоположными ядрами верхних олив образует проходящее через варолиев мост трапецевидное тело.

От олив начинается латеральная петля – часть пути, по которому слуховая афферентация попадает в средний мозг – нижние бугры четверохолмия и в медиальное коленчатое тело. Часть волокон из продолговатого мозга направляется в мозжечок,собирающий проприоцептивную афферентацию, в сочетании с которой слуховые раздражители выполняют роль дополнительной информации, обеспечивающей функцию удержания равновесия.

|

|

|

В нижних буграх четверохолмия происходит очередной неполный перекрест слуховых волокон, что позволяет, помимо верхних олив, и этому уровню слуховой системы участвовать в организации акустической «объемности», то есть оценивать удаленность и пространственное расположение источника звука. Они также осуществляют ориентировочный рефлекс на звук. Нарушения бинаурального слуха – типичная патология со стороны нижних бугров четверохолмия.

Часть волокон слухового пути, заканчивающихся в сером веществе вокруг сильвиева водопровода,обеспечивает защитные рефлекторные реакции на слуховые раздражители необычной силы.

В пространственном поле МКТ представлены разные фрагменты акустической тон-шкалы. Нарушения работы слухового анализатора при поражении МКТ недостаточно хорошо изучены, но возникшая локальная патология приводит к снижению способности воспринимать звуки ухом, противоположным очагу поражения. При эффектах раздражения таламической области возможно появление слуховых галлюцинаций, которые, в отличие от слуховых обманов, содержат бытовые предметные звуки, голоса, музыкальные звуки и другие имеющие смысл акустические образы.

При поражении лучистой короны,в составе которой волокна слухового пути направляются в сторону первичного поля, отмечается ослабление способности воспринимать акустические раздражители противоположным ухом.

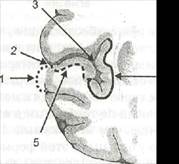

41-е поле височной коры (рис. 15) организовано в соответствии с топическим принципом таким образом, что во всех его участках упорядоченно представлены разные по высоте звуки. Очаг поражения, расположенный в 41-м поле одного полушария, не приводит к центральной глухоте на соответствующее ухо, так как слуховая афферентация из-за многочисленных перекрестов слуховых путей поступает одновременно в оба полушария (обмен акустической информацией между ними происходит даже на уровне коры, осуществляясь через мозолистое тело). Однако поражения этого уровня связаны с невозможностью восприятия коротких звуков, что характерно как для патологии левого, так иправого полушария.

|

|

|

Рис.15. Примерная проекция корковых полей слухового анализатора на вертикальном срезе теменно-затылочных долей:

Рис.15. Примерная проекция корковых полей слухового анализатора на вертикальном срезе теменно-затылочных долей:

1 – проекция 22-го вторичного поля;

2 – сильвиева борозда;

3 – извилина Гешля;

4– проекция 41-го первичного поля;

5– - проекция 42-го вторичного поля

2015-08-21

2015-08-21 3338

3338