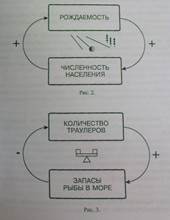

Первый вид - усиливающая обратная связь, которая порождает изменения в системе, в целом приводящие к усилению первоначального изменения. Тогда система все больше наращивает изменения. Главное заключается в том, что усиливающая обратная связь подталкивает систему в том самом направлении, в котором она уже движется (рис. 2 [по 4, с. 208]).

Второй вид обратной связи — стабилизирующая обратная связь — когда изменения в системе в целом приводят к ослаблению первоначального изменения. Простой пример: система рыбного промысла, связывающая количество траулеров и запасы рыбы в море, поясняет этот тип обратной связи (рис. 3 [по 4, с. 211]). В животном мире легко найти много примеров систем с обратной связью. Пример такой связи мы можем наблюдать в ситуации «растительность- олени; олени—волки» (см. рис. 1)

Имеется еще одна любопытная разновидность обратной связи — так называемая упреждающая связь. Лучше всего пояснить ее смысл на психологическом примере. Если человек считает, что его никто не любит, то он соответственно посылает различные сигналы, что он та кой человек, которого любить нельзя. Например, избегает смотреть в глаза другому, отворачивается, если ему говорят что-то хорошее, в ответ на искренний комплимент может со злостью сказать: «Да, ничего лучше не могли придумать, чтобы поиздеваться надо мной». И не дай бог начать перед ним оправдываться или что-то разъяснять. Это только укрепит подозрения человека, «которого никто не любит». После этого любезный любитель комплиментов и правду начнет думать, что этот тип — неприятный человек и, в свою очередь, оба получат в будущем и другие взаимные подтверждения. Круг замыкается.

Имеется еще одна любопытная разновидность обратной связи — так называемая упреждающая связь. Лучше всего пояснить ее смысл на психологическом примере. Если человек считает, что его никто не любит, то он соответственно посылает различные сигналы, что он та кой человек, которого любить нельзя. Например, избегает смотреть в глаза другому, отворачивается, если ему говорят что-то хорошее, в ответ на искренний комплимент может со злостью сказать: «Да, ничего лучше не могли придумать, чтобы поиздеваться надо мной». И не дай бог начать перед ним оправдываться или что-то разъяснять. Это только укрепит подозрения человека, «которого никто не любит». После этого любезный любитель комплиментов и правду начнет думать, что этот тип — неприятный человек и, в свою очередь, оба получат в будущем и другие взаимные подтверждения. Круг замыкается.

|

|

|

Еще лучше в качестве примера привести отрывок из рассказа Карела Чапека «Человек, который никому не нравился» [5, с. 71-76].

«— Господин Колда. — сказал Пацовский, — я тут чего-то не возьму в толк. Остановился у меня один гость, некий Ройдл, живет уже две недели, и ничего ты о нем не скажешь: платит исправно, не пьянствует, в карты не играет, но... Знаете, что, — вырвалось у Пацовского. — Зайдите как-нибудь взглянуть на него.

— Ав чем же дело? — спросил Колда.

— В том-то и загвоздка, — продолжал Пацовский, — что я и сам не знаю. Ничего, кажется, особенного в нем нет, но как бы это вам сказать? Этот человек мне не нравится, и баста.

С виду такой учтивый, а... И почта ему не приходит. Мне кажется, он избегает людей. И это мне тоже не нравится.

- Как это — избегает людей? — заинтересовался Колда.

- Он не то чтобы избегает, — как-то неуверенно продолжал Пацовский, —но... скажите, пожалуйста, кому охота в сентябре сидеть в деревне? А если перед гостиницей остановится машина, так он вскочит даже во время еды и спрячется в свою комнату. Вот оно как! Говорю вам, не нравится мне этот человек.

|

|

|

…

Ройдл вздохнул, в его бегающих глазах появилось горестное и какое-то загнанное выражение.

- Почему? — вырвалось у него, — почему все мне говорят, что я им не нравлюсь?

— Потому что вы чего-то боитесь, - наставительно сказал Колда, — вы что-то скрываете, а это никому не нравится. Почему вы, Ройдл, никому не смотрите в глаза? Ведь вам нигде нет покоя. Вот в чем дело, господин Ройдл.

— Роснер, — поправил бледный человек удрученно.

…

— Да, — согласился Роснер. — Сказать по правде, больше я все равно бы не выдержал. За эти три года я ни с кем по душам не поговорил. Вот только сейчас. Не мог даже поесть как следует. Едва взглянет кто, я уже стараюсь исчезнуть. Все смотрели на меня как-то подозрительно, — пожаловался Роснер.

…

Но почему все смотрели на меня так подозрительно? Разве я похож на преступника?

Колда испытующе поглядел на него.

— Я вам вот что скажу, Роснер, — произнес он. — Теперь уже нет. Теперь вы уже выглядите совсем как обычный человек. Но раньше вы мне, приятель, не нравились. Я даже не знаю, что всех против вас так восстанавливало... Но, — решительно добавил Колда, — Маринка сейчас отведет вас в суд. Еще нет шести часов, и сегодняшний день вам зачтут. Не будь сегодня воскресенья, я бы сам вас отвел. Чтобы вы знали что... что против вас мы ничего не имеем. Все это было из-за вашей необщительности, Роснер. А теперь все в порядке. Маринка, наденьте ему наручники!

— Знаете, Маринка, — заявил вечером Колда, — я вам скажу, мне этот Роснер понравился. Очень милый человек, не правда ли? Я думаю, больше года ему не дадут.

— Я попросил, — сказал жандарм (Маринка) Паненка, краснея, — чтобы ему принесли два одеяла. Он не ведь не привык спать на тюремной койке.

Это хорошо, — заметил Колда. — А я скажу надзирателю, чтобы он поболтал с ним...»

Наши ожидания и тревоги, опасения и надежды способствуют формированию именно того будущего, которое мы представляем и способствуют тому, что возникают саморазрушающие пророчества или самоосуществляющиеся прогнозы.

Уильям Глассер, американский психотерапевт (автор так называемой терапии реальностью, который долго работал в 60-х годах прошлого столетия с осужденными девушками-подростками), привел следующий великолепный пример позитивного программирования будущего [6, с. 87, 88].

Исследователи Р. Розенталь и Л. Джекобсон наугад отобрали по пять человек из каждого класса Одной американской школы. После того, как учащимся были предложены специальные тесты, призванные определить вероятность академического успеха в будущем, проверяющие, как бы между прочим, сообщили учителям, что отобранные для тестирования дети способны сделать резкий рывок вперед. На самом деле потенциал этих учащихся был ничуть не выше, чем у остальных. Результат оказался совершенно неожиданным. Успеваемость этих учащихся действительно резко возросла как в сравнении с другими детьми, так и в сравнении безотносительно чужих успехов. Исходя из наличия прочих равных условий, вывод напрашивается сам собой. Ни на чем не основанное пророчество сбылось благодаря новому отношению учителей к детям. Учителей воодушевило известие о том, что в привычно «сером» классе есть несколько способных детей. В результате наряду с запрограммированным успехом якобы перспективных детей произошел заметный сдвиг в учебе и у всех детальных учащихся этого класса. В приведенном примере решающую роль сыграла вера учителей в возможности своих учеников.

Упреждающая связь связывает пророчество и управление: из самого названия ясно, что речь идет о том, что для управления системой используется информация об ее будущих состояниях. Итак, программирование будущего часто оказывает влияние на настоящее.

Вывод: социальные системы существуют благодаря циклическим связям в их структуре.

2015-09-06

2015-09-06 2060

2060