Содержание

Введение …………………………………………………………………………..2

1.Популяционные волны ………………………………………………………3

2.Генетико-автоматические процессы ………………………………………..8

2.1.Дрейф генов как фактор эволюции ………………………………………9

Заключение …………………………………………………………… ….. ….18

Список литературы

Введение

Клеточные и физико-химические механизмы наследственности и изменчивости универсальны для всех живых существ, включая человека. Установлена определенная зависимость жизнеспособности индивидуума от особенностей его генотипа. Большую часть своей истории человечество было совокупностью более или менее изолированных в репродуктивном отношении относительно малочисленных групп. Вплоть до настоящего времени сохраняются изоляты. В отдельные исторические периоды происходили миграции значительных масс людей. Они сопровождались объединением ранее разобщенных групп, освоением новых территорий со своими климато-географическими условиями. В настоящее время миграции населения усилились в связи с ростом численности людей, совершенствованием средств транспорта, неравномерньм развитием экономики. Благодаря отмеченному генофонды популяций людей испытывали ранее и продолжают испытывать действие элементарных эволюционных факторов. Социальность человека вносит в это действие определенную специфику.

|

|

|

Популяционные волны

Популяционные волны обеспечивают проявление эффекта генетической воронки во времени.

Популяционными волнами (волнами жизни, волнами численности) называют колебания численности природных популяций. Различают следующие типы популяционных волн:

1. Апериодические с высокой амплитудой. Характерны для некоторых организмов с высокой скоростью размножения в благоприятных условиях и высокой смертностью в неблагоприятных условиях (r –стратегия). Например, у майского жука в течение 5 лет численность популяции может изменяться в 1 миллион раз!

2. Апериодические и периодические с низкой амплитудой. Характерны для некоторых организмов с низкой скоростью размножения и низкой смертностью независимо от условий (К –стратегия).

3. Периодические с высокой амплитудой. Встречаются у самых разнообразных организмов. Часто носят периодический характер, например, в системе «хищник–жертва». Могут быть связаны с экзогенными ритмами. Именно этот тип популяционных волн играет наибольшую роль в эволюции.

Численность населения планеты за обозримый исторический период в целом возросла:

- в эпоху неолита (10—6 тыс. лет назад) число людей было равно примерно 5 млн;

|

|

|

____________________________________________________________

Историческая справка. Выражение «волны жизни» («Waveoflife»), вероятно, употребил впервые исследователь южноамериканских пампасов Хэдсон (W.H.Hudson, 1872–1873). Хэдсон отметил, что в благоприятных условиях (свет, частые ливни) сохранилась обыкновенно выгорающая растительность; обилие цветов породило обилие шмелей, затем мышей, а затем и птиц, кормившихся мышами (в т.ч., кукушек, аистов, болотных сов). С.С. Четвериков обратил внимание на волны жизни, отметив появление в 1903 г. в Московской губернии некоторых видов бабочек, не обнаруживаемых там на протяжении 30…50 лет. Перед этим, в 1897 г. и несколько позже, отмечалось массовое появление непарного шелкопряда, оголившего громадные площади лесов и нанесшего существенный вред плодовым садам. В 1901 г. отмечалось появление в значительном количестве бабочки–адмирала. Результаты своих наблюдений он изложил в кратком очерке «Волны жизни» (1905).

- в период появления городов (4,5—3,5 тыс. лет назад) — 20— 40 млн;

- во времена Римской империи к началу новой эры — 200 млн., к 1600 г. - 500 млн.,

- в 1800 г. -1 млрд.,

- в настоящее время — более 6 млрд.

Представляя общую тенденцию в истории человечества, эти данные указывают также на изменение во времени темпов прироста народонаселения. Этот показатель, однако, изменялся в историческом развитии неравномерно.

Моменты ускорения прироста численности людей совпадают с важнейшими достижениями человечества — развитием земледелия примерно 8000 лет назад, началом индустриализации, эрой научно-технической революции. Важным следствием увеличения темпа прироста является изменение плотности населения. Так, в эпоху охотников и собирателей (30—20 тыс. лет назад) она составляла менее 1 человека на 3 км2, в век бронзы и железа (4—3 тыс. лет назад) — 10 человек, в настоящее время — от 4 до 900—1200 на 3 км2. Даже сейчас 50% населения размещаются всего на 5% площади обитаемой суши. Крайне неравномерное распределение людей на Земном шаре имело место на любом этапе развития человечества. Ускорение роста численности при ограниченности заселяемой территории способствует усилению миграций.

На фоне общей тенденции к повышению численности людей имели место отдельные снижения этого показателя (рис. 1). Причиной снижения, отраженного на диаграмме динамики населения планеты, явилась эпидемия чумы с большой смертностью, которая в средние века распространилась на значительные территории. Предполагают, что сокращение численности людей на территории Европы происходило также в начале каменного века.

Рис. 1. Сокращение численности людей в средние века в связи с эпидемией чумы

Причина состояла в уничтожении племенами, освоившими технику коллективной охоты, основного источника пищи — крупных травоядных животных. Заметные колебания численности на ограниченных территориях происходили вследствие, например, особо опасных инфекций. Они были закономерными явлениями в жизни целых народов еще в начале текущего столетия (рис. 2).

Периодические колебания численности людей на обширных или ограниченных территориях, изменяя плотность населения и вызывая миграции, влияли на состояние генофондов человеческих популяций.

Рис. 2. Смертность от чумы в Индии по годам. (1898—1922)

Приведем пример колебания численности млекопитающих:

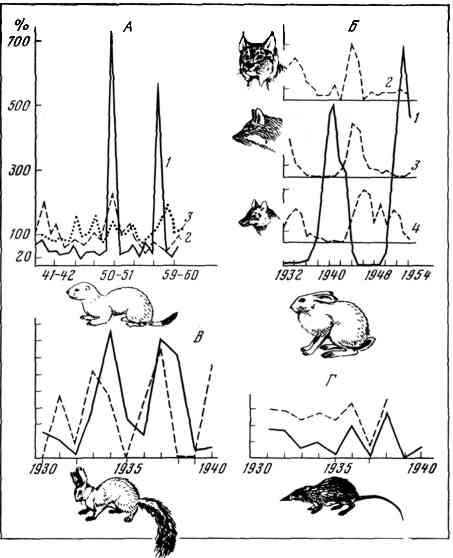

На рис. 3 хорошо видна корреляция между численностями жертвы (заяц) и хищника (рысь, лисица, волк); зависимость осенней численности землероек от метеорологических условий предыдущей весны и зависимость численности белки от урожая семян ели в предыдущем году, а также изменения численности горностая в разные годы в разных районах Якутии (последний пример интересен тем, что показывает возможность независимого колебания численности в соседних популяциях).

|

|

|

Рис. 3. Колебание численности некоторых млекопитающих А — горностай (Mustelanivalis): 1 — северные популяции; 2—3 — южные районы (по Тавровскому, 1964); Б — заяц-беляк (Lepustimidus): хищники (2 — рысь. 3 — волк, 4 — лисица) в центральных районах европейской части СССР (по Попову, I960); В — обыкновенная белка (Sciurusvulgaris) (сплошная линия) и величина урожая семян ели (Piceaexcelsa) в Костромской области; Г — землеройки рода Sorex и максимальная высота паводков в разные годы в той же области (по Формозову, 1948)

2015-09-06

2015-09-06 2442

2442