Я. ЗОЛТАН

Cicatrix optima

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА И УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН

AKADEMIAIKIADO

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК ВЕНГРИИ

Предисловиекрусскомуизданию

Доктор Янош Золтан, работая под моим руководством на кафедре госпитальной хирургии (3-я хирургическая клиника) Будапештского университета в течение 1949 — 1951 годов, проявил себя вдумчивым врачом и способным научным работником.

Ныне профессор Я. Золтан — известный венгерский хирург,успешно и продуктивно работающий в области пластической хирургии. Большой клинический опыт, накопленный им, получил отражение в интересной и полезной книге «Оперативная техника и условия оптимального заживления ран», которая, на мой взгляд, будет с интересом встречена хирургами различных профилей в Советском Союзе.

В монографии подробно освещаются вопросы, связанные с первичным заживлением разнообразных по своему происхождению раны, описываются все те моменты, которые способствуют идеальному заживлению последних как с точки зрения последующего восстановления функции, так и в косметическом отношении. Наряду с этим излагаются способы первичного пластического замещения отдельных участков кожных покровов различных областей тела, в том числе и у больных, склонных к келоидозу.

|

|

|

Детально приводятся данные об инструментарии и технике различных оперативных методов, ряд которых разработан непосредственно автором; сообщается об оптимальном проведении анестезии и гемостаза, играющих немаловажное значение в успехе всей операции.

Безусловной удачей является большое число выразительных иллюстраций, хорошо запоминающихся и полностью раскрывающих замысел хирурга.

Появление перевода этой книги на русском языке следует приветствовать. Она, без сомнения, привлечет внимание широкого круга хирургов.

Академик

Б. В. Петровский

Предисловиеквенгерскомуизданию

Эта книга предназначается для хирургов различных специальностей. Она содержит сведения обо всем том, что призвано обеспечить беспрепятственное заживление кожных ран различной этиологии, образование рубца, идеального как в функциональном, так и эстетическом (косметическом) отношении. Излагаемые в работе сведения о технике проведения хирургических вмешательств (выбор направления кожных разрезов, методы их нанесения, атравматизм тканей, современные способы закрытия раны) ни в одной из монографий по оперативной хирургии не освещаются во всех их взаимосвязях, со всей необходимой детальностью. В данной книге кратко изложены те методы первичного замещения кожных покровов, знание которых необходимо для любого хирурга (травматолога, онколога и пр.), стремящегося выполнять операции на самом современном уровне.

|

|

|

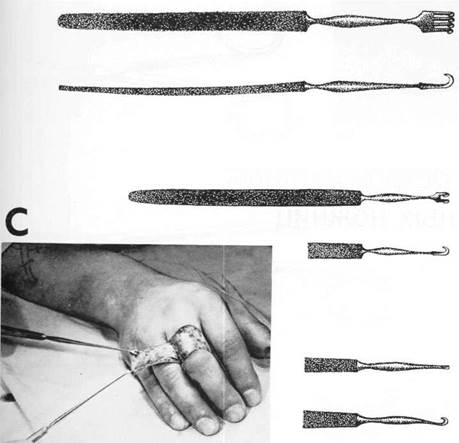

Работа предназначается как для опытных хирургов, так и для начинающих специалистов, поскольку в ней излагаются сведения, методы - в том числе и множество новых, - которые касаются всей поверхности человеческого тела, а это значит, что автор затрагивает и множество т. н. «пограничных вопросов». Это оригинальный труд, поскольку в основу его положен опыт практической работы автора в течение нескольких десятилетий. Наряду с этим в монографии излагаются самые современные принципы и практические методы, известные по новейшим публикациям, и много таких новых методов и технических нововведений, которые разработаны автором. Здесь следует обратить особое внимание на разработку методов хирургических вмешательств и правил замещения кожных покровов у больных, склонных к келоидозу; на формулирование основных принципов техники выполнения хирургических вмешательств, использование чрезкожных обкалываний с целью остановки кровотечения, а также на введение многих новых хирургических инструментов (оригинального иглодержателя, приспособления для натяжения кожи).

Автор стремится к тому, чтобы работа его уже по структуре своей удовлетворяла требованиям бурной по темпам современной действительности: каждая мысль выражена рядом оригинальных иллюстраций, текст же играет лишь второстепенную роль, он призван лишь дополнить, несколько разъяснить показанное на иллюстрациях, хотя специалисту достаточно лишь изучить рисунки, чтобы он понял их содержание и сумел применить в своей практике новые для него сведения. Метод иллюстрации нов и оригинален. На одной странице объединены рисунки, иллюстрирующие определенную группу взаимосвязанных вопросов, мыслей. Удачная комбинация фотографий и рисунков является результатом стремления к тому, чтобы найти метод иллюстрации, наиболее выразительный для оперирующего хирурга с его визуальной установкой и памятью, создать такие рисунки, которые не только могут быть легко поняты, но и легко и просто «перерисованы» хирургическим скальпелем на человеческое тело.

Я убежден, что эта работа будет полезной хирургам различных специальностей и, как и все остальные работы, написанные до сих пор профессором Я. Золтаном, завоюет большой успех.

Будапешт, февраль 1974 года.

Профессор Пал Рубаньи

Предисловие автора

Эта книга подробно излагает все сведения, призванные служить интересам идеального заживления ран, получения идеального рубца (cicatrix optima). При создании ее я исходил из того, что хирурги, как правило, отличаются визуальной памятью и обычно очень занятые люди, а потому стремился найти такой метод выражения, с помощью которого можно было бы наиболее быстро усвоить нужные сведения, и в то же время это не отразилось бы на глубине усвоения.

Это мое стремление было поддержано М. Розанич, которая на основе фотографий Ж. Краутшейдер выполнила рисунки и сгруппировала их в отдельные табло.

Большую помощь в работе оказали мне д-ра И. Цети, А. Донат, Л. Риток, Й. Фаркаш, Л. Метши, М. Такач и Л. Лингер, которым я приношу свою благодарность.

Будапешт, 1974 год.

Автор

Содержание

Введение 10

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Патологические рубцы, возникшие в результате не

правильно выбранных линий разрезов 14

Последствия ошибочной операционной техники 16

Определение направления линии разреза и швов на

основе мышечных движений 18

Определение силовых линий 20

Подготовка операционного поля 22

Проведение местной инфильтрационной анестезии 24

Роль размеров шприца и иглы при проведении обез

боливания 26

Скальпели и приемы пользования ими 28

Техника выполнения разрезов 30

Планирование разрезов 32

Требования атравматизма краев раны 34

Применение прямых остроконечных препаровочных

|

|

|

ножниц 36

Применение препаровочных ножниц с тупыми изо

гнутыми концами 38

Гемостаз 40

Отсасывающий дренаж 42

Основные принципы закрытия раны 44

Выбор шовного материала и иглы 46

Использование иглодержателя без замка 48

Техника наложения швов 50

Простой узловой шов 52

Адаптирующие узловые швы 54

Угловой адаптирующий шов 56

Закрытие поверхностных ран 58

Закрытие глубоких ран 60

Направление линии шва 62

Технка иссечения лишней кожи при сшивании ран

с криаями неодинаковой длины 64

Техника иссчений и закрытие раны 66

Ступенчатое акрытие раны 68

Z-пластика 70

Келоид и гиперетрофический рубец 72

Правила проведеения операций у лиц со склонностью

к келоидозу 74

Закрытие раны и замещение дефектов кожи в случа

ях келоидоза 76

Защитная повязка ушитой раны 78

Постоперационная повязка 80

Давящая повязка 82

Иммобилизация 84

Снятие повязки 86

Снятие узловых швов 88

Снятие непрерывного шва 90

Основные принципы замещения кожи 92

Основные принципы местной пластики с пересадкой

лоскутов на питающих ножках 94

Техника проведения местнопластических операций

с использованием лоскутов на питающей ножке 96

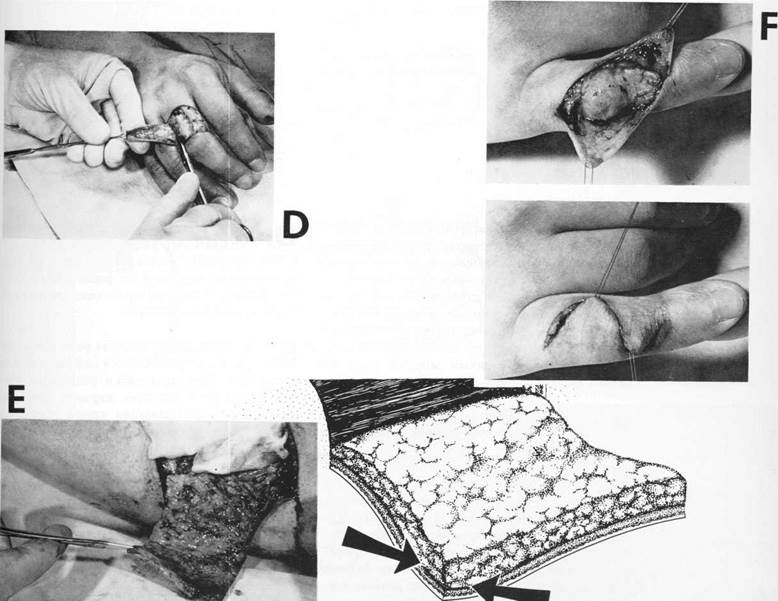

Свободная пересадка кожи во всю толщу 98

Инструменты, использующиеся для получения транс

плантатов средней толщины 100

Вшивание кожного трансплантата средней толщины 102

Давящая повязка, закрепленная концами шовных

нитей 104

Лечение донорской раны при свободной пересадке

лоскутов средней толщины 106

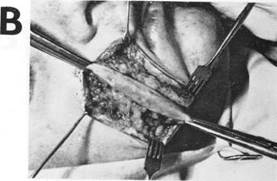

Пластика кожным лоскутом на питающей ножке,

выкроенным из отдаленных участков тела 108

Технические особенности пластики кожным лоску

том на питающей ножке, выкроенным из отдален

ных участков тела 110

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Подготовка операционного поля на лице 114

Разрезы и линии швов на лице 116

Малые эксцизии на лице 118

Пластика местными тканями на лице 120

Закрытие раны на лице 122

Обезболивание и наложение повязок при операциях

на носу 124

Операции на ушной раковине 126

Обезболивание и наложение повязок при операциях

на ушной раковине 128

|

|

|

Особые виды повязок на голове 130

Разрезы и устранение кожных дефектов после эксци-

зий на туловище 132

Основные принципы проведения операций на груд

ной железе 134

Техника иссечения ткани грудной железы при био

псии 136

Иссечение части грудной железы с удалением из

бытка кожи 138

Иссечение излишней кожи брюшной стенки 140

Разрезы и устранение кожных дефектов в подмы

шечной области 142

Подготовка кожи конечностей к операции 144

Направление линий разрезов и швов в области над-

плечья и на верхней конечности 146

Замещение дефектов кожи в плечевой области и на верхней конечности148

Проводниковая анестезия на кисти150

Линии разрезов и швов на кисти152

Разрезы в области суставов конечностей, обеспечивающие широкий доступ154

Устранение кожных дефектов на тыльной поверхности кисти и пальцев156

Устранение дефектов кожи на ладонной поверхности кисти и пальцев158

Замещение кожных дефектов кисти лоскутами на питающих ножках с отдаленных участков тела 160

Замещение кожных дефектов на пальцах лоскутом на питающей ножке из отдаленных частей тела 162

Линии разрезов и замещение кожных дефектов на нижней конечности164

Линии разрезов и швов на стопе166

Замещение кожных дефектов голени местными тканями168

Замещение кожных дефектов на тыльной поверхности стопы и в области лодыжек170

Пластика перекрестным лоскутом на питающей ножке на нижней конечности (перекрестная пластика)172

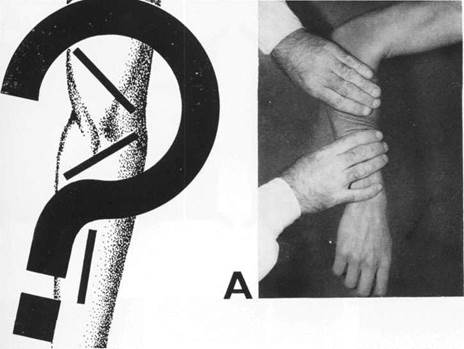

Иммобилизация конечностей при пластике лоскутом на питающей ножке с отдаленных участков тела174

Введение

В последние десятилетия все больше врачей-хирургов самых различных специальностей, венгров и иностранцев, обращалось к нам с просьбой предоставить им возможность овладеть принципами и методами операционной техники, которые сложились в пластической хирургии.

Что же заставляет специалистов различных профилей хирургии обращаться за помощью к пластической хирургии?

Как правило, руководства по оперативной хирургии лишь в общих чертах освещают такие вопросы, как выбор направления и форма разреза, техника анестезии, методы обращения с тканями, способы закрытия операционной раны и пр. Более или менее точно в них излагается то, что следует хирургу делать; о том же, как он должен это выполнить, говорится значительно меньше. Хирурги стали концентрировать больше внимания на таких деталях оперативного вмешательства, на тех моментах, которые привычно выполняются ими, но выполняются давно устаревшими методами, а ведь от них в значительной мере зависит успех операции.

В пластической хирургии важность знания частных вопросов операционной техники повышается во много раз, поскольку от того, как заживает рана, как правило, зависит успех или неудача в достижении основной цели вмешательства. Еще более огромно значение знания основ операционной техники при пересадке тканей, ведь оно позволяет значительно уменьшить операционную травму и сохранить жизнеспособность пересаживаемых тканей. Свободно пересаживаемые кожные лоскуты и лоскуты на питающих ножках всегда подвержены опасности отторгнуться, омертветь, и потому такое важное значение имеет атрав-матическая техника оперирования.

Атравматизм — понятие предельно широкое. Атравматическая техника выполнения оперативных вмешательств - принцип, действительный для любых видов вмешательств, в отношении любых тканей.

Несомненно, что основное внимание хирург во время вмешательства уделяет тем органам и образованиям, на которых выполняется операция. Однако отводить второстепенную роль тем тканям, которые лежат на пути доступа к образованиям, органам (кожа, подкожная жировая клетчатка и т. д.) нельзя. Их заживление в решающей мере определяется операционной техникой, атравма-тичным обращением. А от заживления названных тканей порой зависит успех любой операции. Неправильно ушитая рана заживает вторичным натяжением, что приводит к образованию рубца, нарушающего функцию, вызывающего косметический дефект. А это означает неудачу всего вмешательства в целом. Важную роль играет характер заживления кожной раны при операциях на образованиях опорно-двигательного аппарата, поскольку любые осложнения (расхождение краев операционной раны, омертвение, нагноение) угрожают глубжележащим образованиям (сухожилиям, нервам, сосудам, мышцам). Общеизвестен тот факт, что при открытых травмах судьба сломанной кости, обнаженного сустава, разорванного сухожилия зависит от заживления кожной раны. Если кожная рана заживает первичным натяжением, то, как правило, без осложнений заживут и глуб-жележащие образования. А следовательно, будут восстановлены двигательная способность и способность к труду.

Осложнения в заживлении кожных ран являются не только причиной более длительного пребывания больного в стационаре, но могут повлечь за собой и новые, более серьезные осложнения (образование грыжи), что может потребовать повторной операции. Нередко еще на месте операции можно увидеть утолщенные, бугристые рубцы. Они нарушают косметику, растираются одеждой, зудят, а иногда заставляют больного стыдиться и мешают в отношениях пациента с окружающими. Уродующие рубцы, рубцы, ведущие к функциональным расстройствам, могут вызвать у больных и серьезные психические рас-

стройства, излечить которые можно, лишь прибегнув к повторному оперативному вмешательству.

Из факторов, оказывающих воздействие на ход заживления раны, как это ни странно, гораздо лучше известны те, что обычно объединяются под собирательным понятием «общее состояние» (состав крови, уровень белков и их соотношение, состояние обмена веществ, гормональное равновесие, уровень содержания витаминов и пр.), чем элементарные технические приемы, применяемые при ушивании ран. В случае осложненного заживления ран, как правило, ищут объяснение в «индивидуальных способностях тканей к заживлению», хотя в большинстве случаев причиной служит техническая ошибка, допущенная при проведении оперативного вмешательства или же в ходе его планирования.

Чтобы рана зажила первичным натяжением, необходимо строго соблюдать правила асептики и выполнять операцию с возможно меньшей трав-матизацией тканей. Ни одно из этих условий не может быть заменено применением антибиотиков. Мы считаем, что атравматическое обращение с тканями имеет такое же значение в профилактике осложнений, как и выполнение всех правил асептики, вместе взятых.

Процесс заживления раны и образование рубца, размеры и внешний вид последнего, при условиях удовлетворительного общего состояния больного, зависят от следующих факторов операционной техники:

Линия разреза. Разрез является началом любого планового оперативного вмешательства, и именно поэтому данный этап операции стал настолько привычным, даже несколько схематичным, что почти не занимает фантазии хирургов. Между тем не всякий разрез можно считать идеальным. При струмектомии, например, вот уже в течение многих десятилетий применяются правильные разрезы, а вот при проведении трахеотомий все еще не отказались от применения продольного раз-

реза, как правило, приводящего к гипертрофическому рубцеванию.

При выборе линии разрезов всегда важно учитывать ход нервных волокон и сосудов. Физиологический разрез не должен лишать окружающие ткани нейроваскуляризации. Несоблюдение этого принципа является источником большинства помех и осложнений.

На процесс заживления кожной раны воздействуют и мышечные движения. Суть этого воздействия состоит в следующем: если разрез параллелен главному направлению движения мышц -равнодействующей различно направленных движений, то возникает гипертрофированный рубец, который позже сморщивается, и если расположен над суставом, то неизбежно вызывает его контрактуру (особенно на сгибательной поверхности), стягивает мобильные образования (например, на лице) или же просто уродует.

Следовательно, при планировании линии разреза хирург должен учитывать распространенность и направление мышечных движений и проводить разрез так, чтобы он на всем своем протяжении был перпендикулярен направлению этих движений. Направления, обеспечивающие образование идеального рубца, мы называем «силовыми линиями». Они не тождественны общеизвестным линиям Лангера, учитывающим лишь расположение коллагеновых и эластических волокон. Линии Лангера в отношении значительной части поверхности человеческого тела не дают точных сведений относительно направления мышечных движений и их воздействия.

Не всегда кожный разрез будет иметь вид прямой линии. В связи с этим необходимо препаро-вать кожные лоскуты. Препаровка должна быть атравматичной, так как только при этом условии травмируется меньше клеток и создаются условия для заживления раны первичным натяжением.

Разрез, проведенный в соответствующем направлении и имеющий соответствующую длину позволяет избежать грубого оттягивания тканей

крючками. Острая препаровка тканей с последующими современными способами их соединения наносят значительно меньшую травму, чем продолжительное сжатие и оттягивание этих же тканей тупым путем, крючками. Явления местного тканевого шока, описанные Пироговым и Бу- рианом (Burian), возникают прежде всего в результате продолжительной механической трав-матизации тупыми инструментами. Предельно осторожно следует обращаться с подкожной клетчаткой. Как правило, этому виду тканей уделяется минимальное внимание, а ведь подкожная жировая клетчатка особенно чувствительна к механическим воздействиям тупыми инструментами, она легко некротизируется, что в свою очередь может привести к тяжелым осложнениям.

Заживлению раны первичным натяжением может помешать кровотечение, возникающее непосредственно после операции или же в более отдаленные периоды. Оно может быть предупреждено точными и совершенными методами гемостаза, но не перевязкой сосудов, после которой в ране остается большое количество инородных тел (лигатур), препятствующих заживлению раны. Применение дренирования показано в любом случае, когда вообще встает вопрос о нем. Через дренаж постоянно отсасывается раневый секрет. Дренированием может быть охвачено сразу несколько слоев.

Закрытие раны, наложение швов -- исключительно важный этап операции. Используемые при этом методы, инструментарий, материалы и техника определяют исход заживления раны.

При закрытии ран следует беспрекословно соблюдать следующий основной принцип: в глубине тканей по возможности не должны оставляться инородные материалы. Категорически следует отказаться от наложения в подкожной жировой клетчатке (какой бы толщины она ни была) погружного узлового шва. В настоящее время самым современным способом соединения краев раны следует считать непрерывный двухъ-

ярусный шов: один ярус расположен глубоко — в подкожной клетчатке, второй - более поверхностно, интрадермально. Наложение такого шва обеспечивает наиболее совершенное и наиболее физиологичное соединение краев раны, поскольку шов проходит параллельно сосудистой сети, а потому никогда не вызывает расстройств кровообращения. Освоить непрерывный шов несложно, выполнение его при определенном навыке не требует более продолжительного времени, чем накладывание устаревшего узлового шва.

При наложении швов следует избегать любой трав.матизации краев раны. Насильственное сближение краев раны, грубо выполненное хирургическими пинцетами, «подгонка» их противоречит элементарным принципам атравматизма. Швы следует накладывать так, чтобы они обеспечили полное и точное сочленение краев раны. При накладывании швов в качестве вспомогательного инструмента следует использовать тонкие острые крючки, а не хирургические пинцеты.

Любая операция заканчивается накладыванием повязки, которая должна обеспечить механическую защиту линии швов и создать покой, необходимый для заживления рапы.

Смена повязки и снятие швов должны происходить в сроки, обусловленные условиями выздоровления; при этом следует применять такие методы, которые исключают травматизацию линии швов.

Замещение кожных дефектов. Одним из основных требований современной хирургии является то, что на поверхности тела нельзя оставлять дефекты кожных покровов, за исключением тех случаев, когда имеется опасность развития анаэробной инфекции. Если в результате травмы или оперативного в.мешательства возникают дефекты кожи, то последним этапом оперативного вмешательства всегда должно быть закрытие кожного дефекта. Поэтому хирурги различных специальностей должны быть знакомы с методами первичного замещения кожи на местах дефектов, уметь применять эти методы на практике.

Общая часть

Патологические рубцы, возникшие

в результате неправильно выбранных линий разрезов

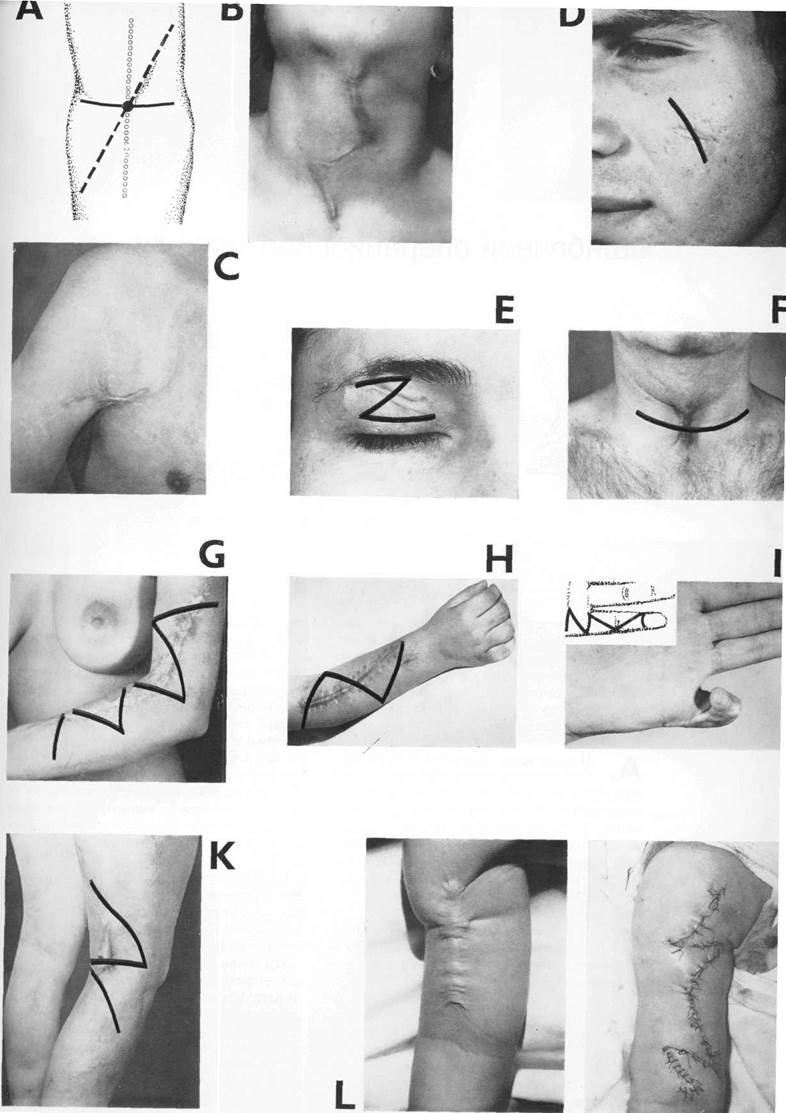

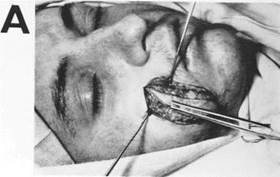

| А |

На качество процесса рубцевания и на его • размеры решающее воздействие оказывает направление линии разреза, а следовательно, и шва. Через любую точку человеческого тела можно провести прямую, наложение швов по ходу которой приводит к оптимальному заживлению (непрерывная линия). Если же линия швов проходит перпендикулярно этому направлению, то, как правило, можно ожидать образования гипертрофического рубца (пунктирная линия). При швах, наложенных в направлениях, промежуточных между двумя названными, заживление будет тем лучше, чем более острый угол образует линия наложенного шва с оптимальным направлением. Это правило действительно для швов на любом участке поверхности человеческого тела, однако наиболее выраженно его действие проявляется в том случае, если линия швов проходит в области, для которой характерна широкая амплитуда движений. Патологическое рубцевание, вызванное неправильным выбором направления линии швов, часто путают со склонностью к келоиду, в то время как причиной наблюдаемого явления служит лишь воздействие мышечных движений, которое проявляется, как правило, и у людей с абсолютно нормальной склонностью к заживлению.

| В |

Средняя часть Z-образного рубца, распо-• ложенного на шее, имеет поперечное (оптимальное) направление; рана зажила, образовался гладкий, тонкий рубец. Две другие линии швов почти параллельны продольной оси шеи (неправильный выбор направления разреза). Образовался гипертрофированный рубец.

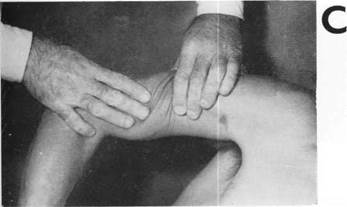

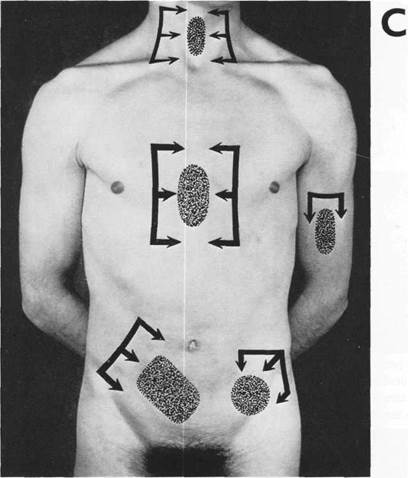

| С |

Там, где направление разреза выбрано • правильно, образовался тонкий, гладкий рубец. Разрез, расположенный изгибом (неправильно), с переходом с плеча на грудную стенку, привел к образованию толстого, тяжис-того гипертрофированного рубца. И это не только косметическая ошибка, такое рубцевание привело к нарушению функции, к дерматогенной контрактуре в плечевом суставе.

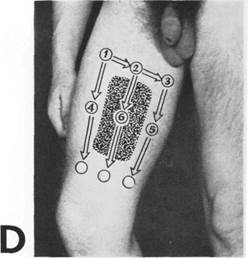

Патологические рубцы, образовав-

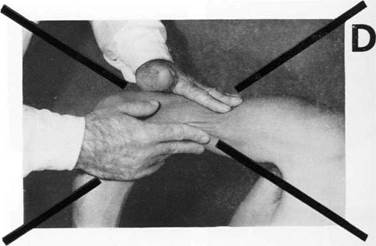

D — Кшиеся в результате неправильно выбранных линий разрезов (швов), в различных областях тела. Сплошными линиями показано правильное направление линий швов.

Гипертрофические рубцы, образовавшиеся в результате неправильно выбранного направления линии швов, в большинстве случаев неудовлетворительны лишь в косметическом отношении, поскольку из-за небольших размеров своих и происходящего во всех случаях слабого сморщивания не вызывают натяжения отдельных анатомических образований, а потому и не мешают функции суставов и других частей тела (В, D, Е, F, Н). К наиболее тяжелым последствиям приводят рубцы, возникшие на сгибательной поверхности суставов в результате неправильного направления линии швов. Эти рубцы настолько толсты и тяжисты, что при последующем сморщивании они фиксируют сустав в состоянии сгибания, приводя к постоянно увеличивающейся сгибательной контрактуре (В, G). Такое вынужденное положение в результате вторичных изменений органов движения может привести к полному и окончательному анкилозу сустава (I). Кровоснабжение рубца очень плохое. Вследствие этого в рубце возникают трофические расстройства, поверхность рубца становится легко ранимой, а позже изъязвляется (К). Такое состояние в конце концов может вызвать склонность к злокачественному перерождению.

Оперативным путем коррекция патологи-L• ческого рубца, возникшего в результате неправильно направленной линии шва, может быть проведена лишь так, что линии шва будет придано правильное или по крайней мере терпимое направление. Простая эксцизия и вновь наложенные в том же направлении швы, естественно, снова привели бы к патологическому состоянию. Единственным возможным решением является Z-пластика, с помощью которой удается преобразовать линию шва так, чтобы вместо прямого рубца неправильного направления образовался зигзагообразный рубец, расположенный в правильном или нейтральном направлении.

|

Последствия

ошибочной операционной техники

Рубцы, приводящие к функциональным расстройствам или уродующие эстетически, возникают не только в результате неправильно выбранных линий разрезов, но и в результате технических ошибок, допущенных в ходе закрытия раны. Ниже мы приводим перечень наиболее частых ошибок и их последствий.

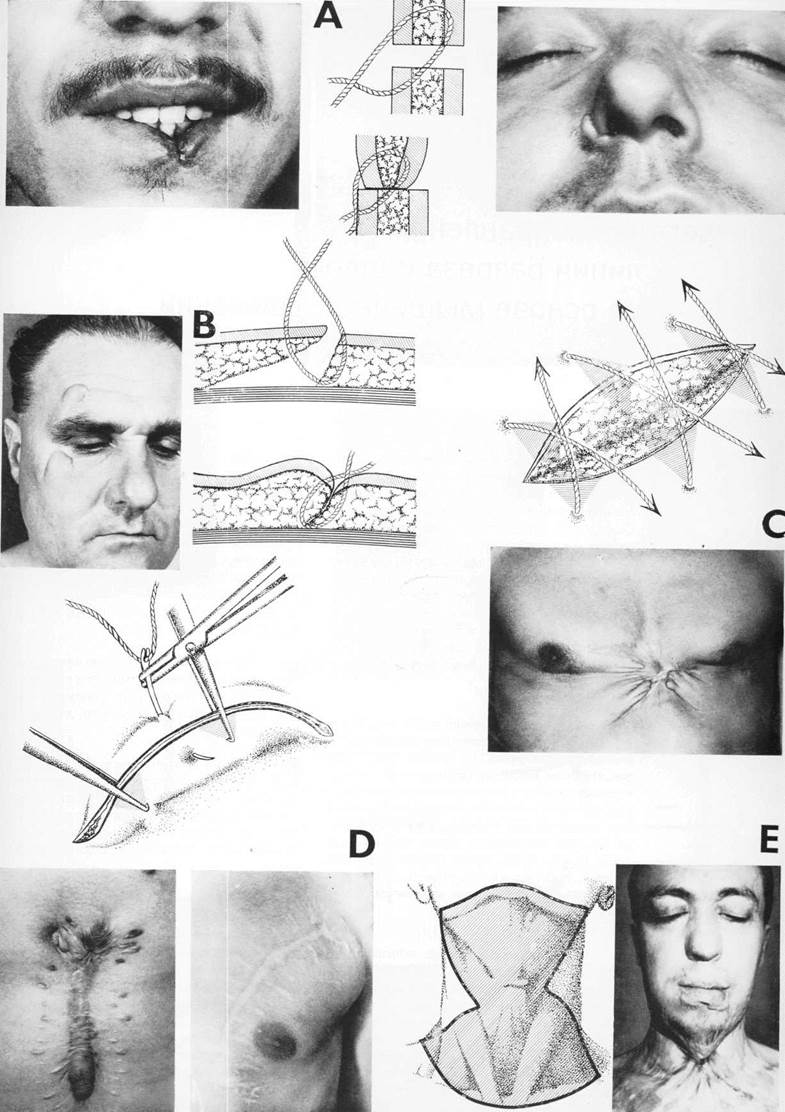

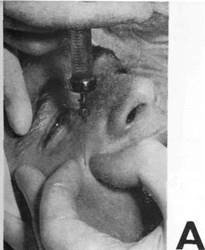

| А |

Неправильное сближение тканей, осо-• бенно вокруг физиологических отверстий, приводит к серьезным последствиям. Сморщивающийся рубец на губе приводит к слюнотечению, расстройствам акта питания и речи; косметически несовершенный рубец на крыльях носа может привести к сужению носового отверстия, вызвав тем самым расстройство дыхания.

| В |

В результате неполного сопоставления • всех слоев раны травматической этиологии могут возникнуть неровности кожной поверхности.

| С |

Наибольший вред наносит насильствен-• ное сближение краев раны. В тканях, насильственно сжатых узлами нитей, возникают расстройства кровообращения, некроз. Рана будет заживать вторичным натяжением, вследствие чего образуется гипертрофический, уродующий рубец.

B результате устаревшей техники нало-D• жения швов возникают уродливые, толстые тяжистые рубцы, напоминающие лестницу. Сдавливание краев раны грубыми хирургическими пинцетами, их приподнимание, «подгонка» и одновременное прошивание большой иглой, толстым, перекрученным шелком или льняными нитками и не может привести к иному результату, чем бугристый, тяжистый, напоминающий лестницу рубец, который не только уродует, но и очень чувствителен, зудит, легко раздражим от прикосновения одежды, вследствие сморщиьания оттягивает соседние образования и может даже вызвать расстройства движения.

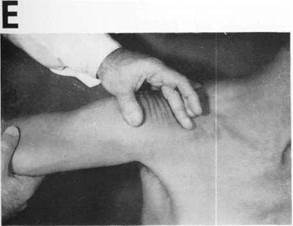

| Е |

Если кожные дефекты остаются незаме-• щепными, могут возникнуть расстройства заживления, чреватые самыми серьезными осложнениями. Дефекты кожи при консервативном лечении (оставленные на произвол судьбы и подверженные всем последствиям заживления раны вторичным натяжением) всегда заживают с образованием гипертрофического (иногда и ке-лоидного) рубца. Последствия сморщивания рубца в зависимости от того, в какой области тела он расположен, бывают различной степени тяжести, их нельзя предупредить никакими консервативными методами (шинированием и пр.), здесь может помочь только замещение изъяна кожи.

|

Определение направления

линии разреза и швов

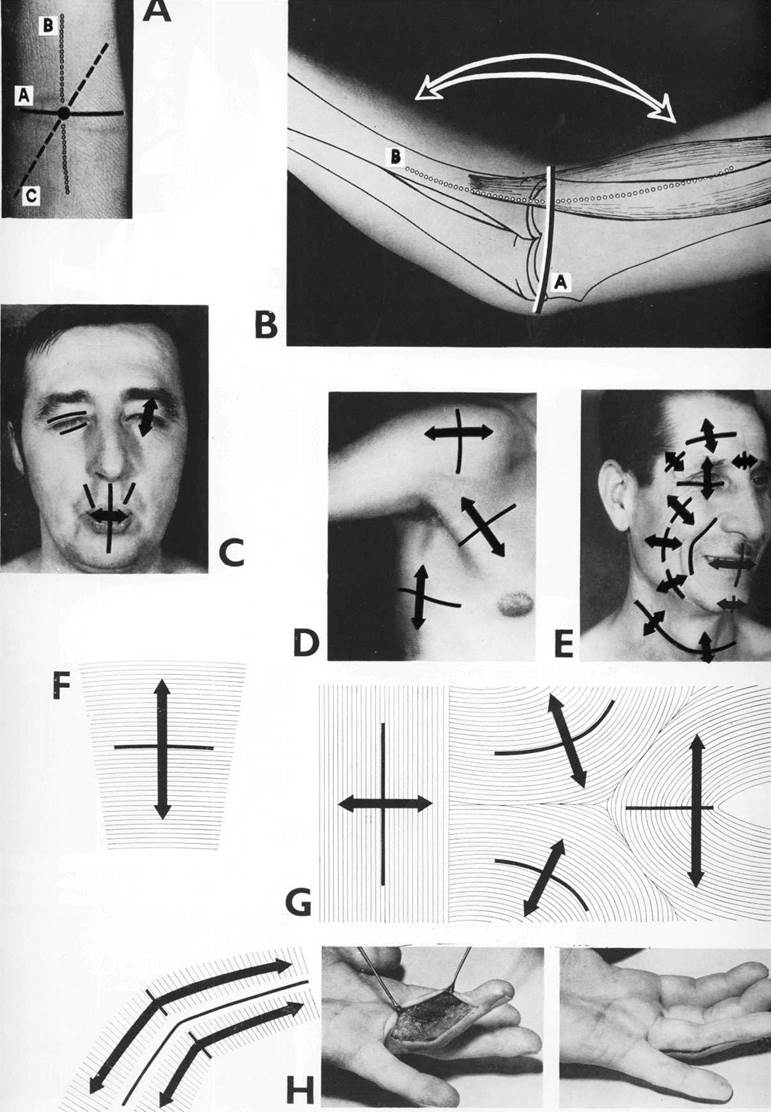

на основе мышечных движений

| А |

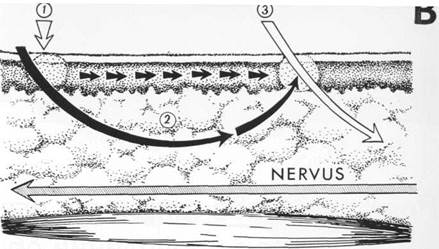

На участках кожи, подверженных дви-• жениям с широкой амплитудой, разрез кожи следует выполнить по линии, перпендикулярной направлению мышечных сокращений. Если разрез сделать параллельно — образуется гипертрофированный рубец.

При разрезах, сделанных в направлениях между двумя вышеназванными, расположенными вза-имноперпендикулярно, можно ожидать тем лучшего результата заживления, чем более приближаются эти направления к линии А. Чем меньше будет угол, образуемый линией разреза С с линией В, тем худшим будет результат заживления.

| В |

Мышечные движения, растягивая кожу, • оказывают отрицательное воздействие на формирующийся рубец, на процесс заживления ран. Наиболее неблагоприятны условия для формирования рубца в том случае, если линия разреза совпадает с главным направлением мышечных движений (В). Отрицательное воздействие па процесс заживления будет минимальным в том случае, когда линия разреза перпендикулярна главному направлению мышечных движений (А). Это направление называется силовой линией.

| С |

На лице сокращение m. orbicularis oris • напоминает сокращение сфинктера; основное направление сокращения этой мышцы совпадает с направлением ротовой щели. Оптимальными направлениями разрезов на коже губ будут направления, расположенные перпендикулярно ротовой щели. Направление сокращения m. orbicularis oculi напоминает таковое поднимающей мышцы (m. levator). Оно перпендикулярно глазной щели. Линии разрезов на веках должны быть параллельными глазной щели.

Ha кожу вокруг плечевого сустава ока-D• зывают воздействие движения различных групп мышц, связанных с плечевым суставом (m. deltoideus, т. pectoralis, т. latissimus dorsi). Эти мышцы действуют на кожу плечевой области в различных направлениях, а потому при выборе направления линии разреза следует прежде всего определить равнодействующую этих движений, чтобы установить основное направление сокращения каждой из мышц, перпендикулярно которому нужно сделать разрез.

| Е |

При воздействии различно направленных • движений многих мышц необходимо определить основное направление мышечных движений, чтобы правильно установить направление длинного разреза.

Ecли в данной области движения мышц

F• имеют лишь одно основное направление, положение упрощается: силовые линии проходят перпендикулярно этому направлению, следовательно, линия швов также должна проходить перпендикулярно основному направлению движения мышц.

Eсли на данном участке на кожную по-

G• верхность воздействуют движения многих мышц, то равнодействующие этих движений будут различными, как и картина силовых линий, определивших их. А потому при необходимости выполнить разрез в такой области его направление следует заранее тщательно запланировать.

| Н |

По линии, параллельной основному на-• правлению движения мышц, разрезы проводятся только на боковой поверхности суставов конечностей; здесь они следуют т. н. медио-лате-ральной линии между направлением движений сгибателя и разгибателя.

|

Определение силовых линий

На кисти и над суставами линии разрезов соответствуют направлению сгибательных складок. Определить силовые линии на лице помогают морщины. На лице больных молодого возраста правильное направление линии разреза можно определить, попросив их привести в движение мимическую мускулатуру. Сложнее определить линии разреза на конечностях (диафизах) и туловище, когда отсутствуют естественные складки и морщины, помогающие выбрать правильное направление линии разреза.

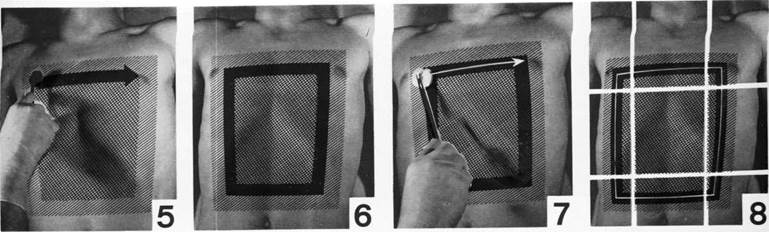

| А |

На таких участках поверхности тела

-D • направление линии разреза определяется с помощью простого приема. Кожа сжимается пальцами. Руки движутся в направлении друг к другу. Если на коже появляются правильные тонкие линии, складчатость, сморщивание, они служат ориентиром (А, С). Если же направление сдавливания кожи двумя руками не совпадает с направлением движения мышц, то на коже появляется неопределенная, несистематическая морщинистость, а упорядоченных параллельных друг другу складок не возникает (D, В). С помощью такого простого приема на любом участке кожных покровов конечностей и туловища

можно определить точное прохождение силовых линий, можно даже установить, как эти силовые линии разветвляются. Следовательно,можно установить и правильное направление не только простых, прямых или изогнутых разрезов, но и разветвляющихся, сложных. С помощью этого приема можно точно выкроить и лоскуты кожи на питающей ножке.

| Е |

На верхушке плеча силовые линии про-• ходят перпендикулярно продольной оси.

F По задней подмышечной линии силовые линии проходят параллельно продольной оси плеча, в кранио-медиальном направлении, образуя поднимающуюся дугу.

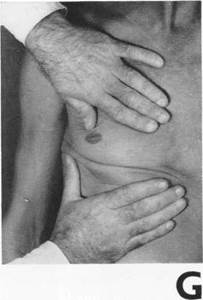

Ha передней грудной стенке силовые

G• линии проходят, следуя направлению нервов и сосудов, кранио-латерально, несколько изгибаясь медио-каудально.

| Н |

Хорошо видно, как над лопаткой силовые • линии, проходившие по задней подмышечной линии параллельно, медиальнее разветвляются в трех направлениях.

|

|

|

|

|

|

|

|

Подготовка операционного поля

Важным этапом подготовки операционного поля является обтирание кожи. Это важный фактор обеспечения асептики при вмешательстве. Механическая обработка кожи с применением обезжиривающих жидкостей в значительной степени позволяет снизить количество патогенных бактерий, расположенных на ней и в протоках сальных и потовых желез.

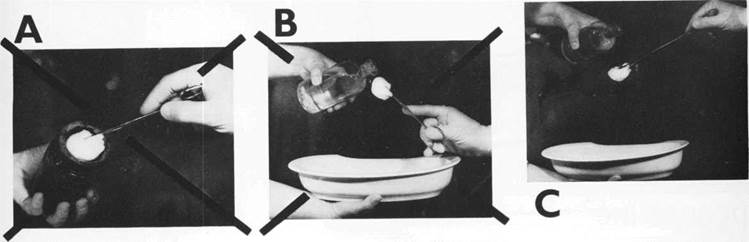

| А |

Применяемые для обтирания жид- кости и растворы нецелесообразно использовать из посуды с узким горлышком. Комок марли, вводимый для смачивания в такую посуду, соприкасается с нестерильными ее краями (А). При использовании посуды с узким горлышком жидкость нужно выливать на комок марли — тампон. При этом следует следить за тем, чтобы комок марли, инструмент, удерживающий его, и рука не соприкасались с нестерильными предметами и жидкость не стекала обратно к руке (В).

| С |

На рисунке показано, как следует пра-• вильно держать отдельные инструменты, предметы и руки.

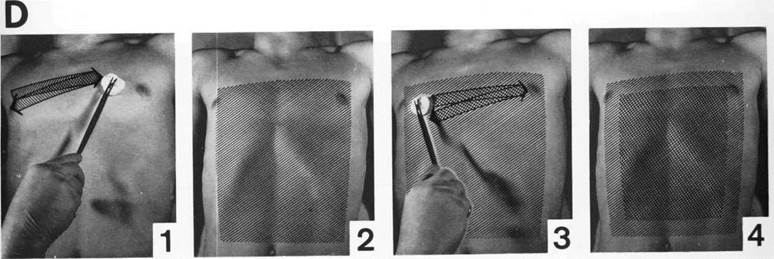

Обтирание операционного поля следует D• проводить, делая последовательные параллельные движения тампоном от одного края

намеченного участка до другого, равномерно, при равномерном давлении. Возвращаться на обработанную бензином часть операционного поля не следует (1,2). Обтирать нужно больший участок, чем тот, на котором будет проведено вмешательство. При соблюдении этого условия в случае необходимости всегда легко расширить операционное поле.

Сменив инструмент и марлю, бензином второй раз обтирают участок, уже меньший, чем в первый раз, и расположенный центральнее (3, 4). На границе этих участков йодом проводят линии (5). Участок, ограниченный линиями, проведенными йодом, в третий раз обтирают спиртом (6).Выжидают, пока спирт испарится, и по внутреннему краю линии, проведенной йодом, для фиксации изолирующей простыни проводят полосу масти-золем (клеолом) (7). Простынями или салфетками отграничивают участок операционного поля. Он по площади должен быть меньше самой внутренней поверхности, на которой проведено обтирание (8).

| Е |

Обтирание операционного поля, располо-• женного вертикально или косо, нужно начинать сверху и продолжать вниз. Используемая для обтирания жидкость вместе с содержащимися в ней загрязнениями будет стекать вниз и не попадет на уже обработанные участки.

|

|

|

|

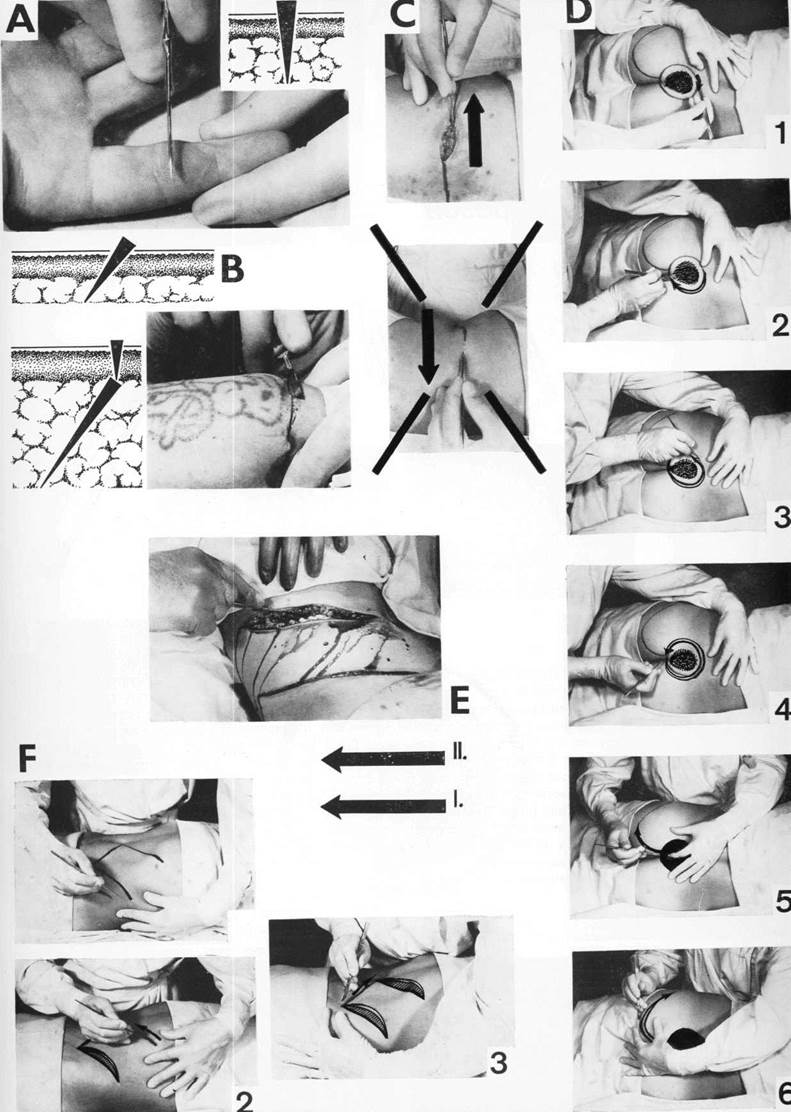

Проведение

местнойинфильтрационнойанестезии

Местная инфильтрационная анестезия должна быть предельно щадящей, в ходе ее больному следует причинять как можно меньше боли.

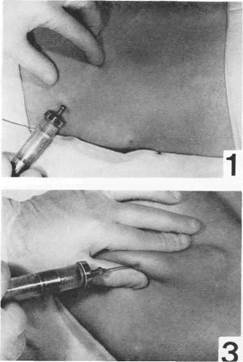

| А |

Перед каждым вкалыванием иглы нужно • до тех пор тереть избранный участок кожи между пальцами, пока он не потеряет чувствительность. Игла вкалывается в дерму, и вводится первая доза обезболивающей жидкости, закладывается первое дело ее.

| В |

Инфильтрирование выполняется цент-• робежно, то есть в направлении, противоположном проведению раздражений чувствительными нервами от центральной нервной системы к периферической. Тем самым мы прерываем проведение болевых ощущений в центральную нервную систему уже в самом начале анестезии. Место первого вкалывания иглы должно находиться наиболее близко к центру (1). Затем игла вкалывается глубже, с каждым ее продвижением вводится раствор — в подкожной клетчатке создается инфильтрат (2). Впрыскивание раствора должно быть медленным. Нельзя создавать в шприце большое давление, так как оно причинит боль. Если необходимо обезболить участок большой длины, то при каждом новом вкалывании иглы внутри подготавливают новый внутрикож-ный желвак (3), через который делают вкалывание, продолжая инфильтрирование.

| С |

Обезболивание широкого участка начи-• нают блокировкой наиболее центральной стороны этого участка, определяя ее на основании направления проводимости раздражений чувствительным нервом; отсюда следует продвигаться в направлении, противоположном направлению проведения раздражений, то есть в направлении середины операционного поля и его противоположной стороны. Если иннервация осуществля-

ется чувствительными нервами из двух направлений (при операциях, проводимых по средней линии тела), то приходится блокировать участок вмешательства с двух сторон по всей его ширине. Лишь так можно продолжать инфильтрирование по направлению к центру операционного поля.

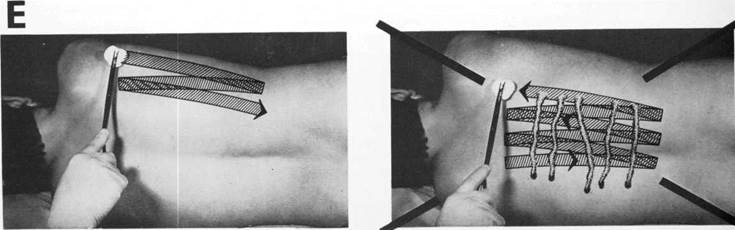

Ha рисунке показаны точки и последо-

D• вательность обезболивания на большом по площади участке тела на бедре (для взятия кожного лоскута при свободной пересадке кожи). Цифры обозначают места вкалываний иглы и их очередность, стрелки — направление инфильтрирования. За инфильтрацией подкожной клетчатки на участке, заштрихованном черными точками (трансплантат), проводится внутрикожная инфильтрация.

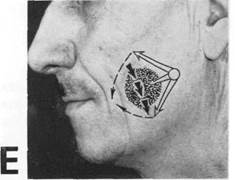

| Е |

Анестезию на лице следует проводить в • дорзо-вентральном направлении (от ушной раковины к средней линии). Обезболивание заканчивается внутрикожной инфильтрацией линии разреза.

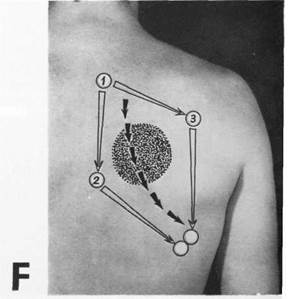

Обезболивание при операциях на тулови- F• ще. Цифры обозначают места вкалываний и их очередность, белые стрелки — направление инфильтрирования, черные стрелки — направление внутрикожной инфильтрации линии разреза.

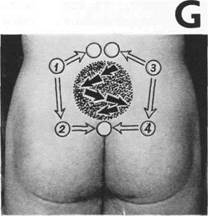

Обезболивание при операциях по средней G• линии тела (в крестцовой области).

| Н |

В ходе операции может возникнуть не-• обходимость проведения нового разреза. В таких случаях следует ввести обезболивающую жидкость в подкожную клетчатку и внутрикожно по линии предполагаемого разреза. Анестезия выполняется через рану, а не вкалываниями извне.

|

|

|

|

|

|

|

|

Рольразмеровшприцаииглы

припроведенииобезболивания

| А |

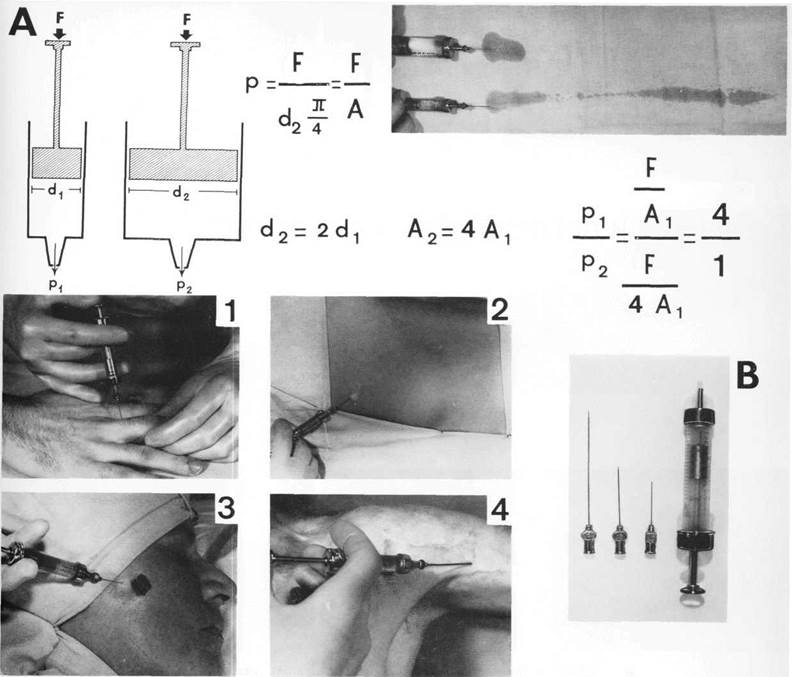

Одним из основных требований при про-• ведении местного обезболивания является правильный выбор размеров шприца и иглы. При условии соблюдения одинакового давления (F) давление жидкости (р), впрыскиваемой через отверстие шприца, должно быть в обратнопропорциональной зависимости с диаметром поршня (d). Эта зависимость выражается формулами, приведенными на рисунке. При использовании одной и той же иглы и постоянном давлении на поршень обезболивающая жидкость из 2-мл-ого шприца будет выходить под давлением, в четыре раза большем, чем из 10-мл-ого шприца. Практически это означает, что при использовании 2-мл-ого шприца следует прикладывать значительно меньшую силу давления, чтобы ввести раствор в ткани. Соблюдение этого закона механики позволяет ввести раствор в ткани без боли: прилагая меньшую силу при давлении на поршень, можно лучше чувствовать сопротивление тканей. Осторожное введение раствора уменьшает неприятные ощущения, сопровождающие обезболивание.

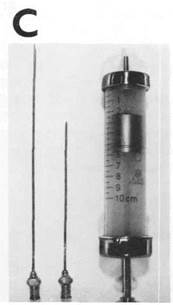

| В |

Для выполнения любого вида проводни-• ковой анестезии (1), для внутрикожного

нагнетания (2), для любой инфильтрации на лице (3), а также во всех случаях, когда инфильтрирование тканей приходится проводить, преодолевая значительное сопротивление (при рубцах, 4), следует использовать 2-мл-овый шприц с иглами «Рекорд» № 20—22.

| С |

10-мл-овый шприц с иглами № 8—14 • применяется при проведении инфильтра-ционной анестезии большого участка здоровой кожи. Причем первое внутрикожное впрыскивание и в этом случае нужно выполнять с помощью 2-мл-ового шприца, и только в дальнейшем инфильтрация тканей производится 10-мл-овым шприцем. Для каждого последующего вкалывания иглы внутрикожная инфильтрация — «лимонная корочка» — делается изнутри (1, 2). При инфильтрировании обезболивающую жидкость следует распределять в подкожной клетчатке равномерно. Продвижение иглы вперед облегчает прием, показанный на рисунке (3). По окончании инфильтрации подкожной клетчатки проводится инфильтрация дермы по всей линии запланированного разреза. При этом используется 10-мл-овый шприц и тонкие иглы (№ 18—20) (4).

|

|

|

|

Скальпели и приемы пользования ими

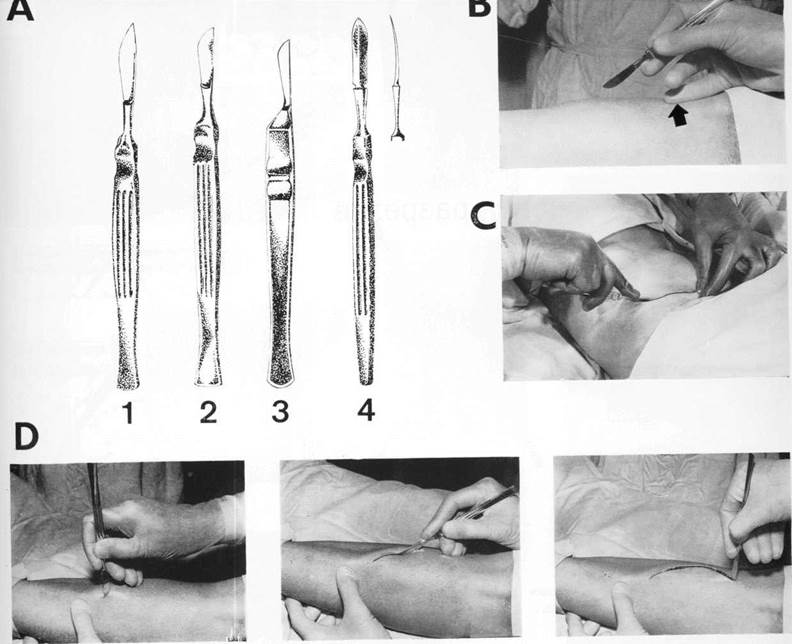

| А |

Наиболее широко распространенными в • хирургической практике являются «брюшистые» скальпели, которые могут иметь различную форму (1, 2, 3). Для препаровки тканей наиболее пригоден изогнутый нож Йозефа с двумя остриями (4).

| В |

При выполнении извитых разрезов скаль-• пель следует держать как ручку при письме. Чтобы движения скальпелем были уверенными, кисть во время выполнения разреза должна опираться на две фаланги мизинца или же на весь палец.

| С |

Держать скальпель наподобие скрипич-• ного смычка не следует. Кисть при этом не имеет опоры, и глубину разреза трудно дозировать. Однако многие хирурги выполняют длинные, прямые разрезы (чаще всего при вскрытии брюшной стенки), используя этот прием.

Разрез на всем своем протяжении — как D• у начала, так и в конечной точке — должен иметь одинаковую глубину. Для достижения этого скальпель следует вколоть перпендикулярно поверхности кожи на желаемую глубину (как копье), а затем, наклонив его под углом 45°,

делать разрез до запланированной конечной точки, в которой скальпель снова приводится в положение, перпендикулярное поверхности кожи.

| Е |

Точность и уверенность сложных дви-• жений, необходимые всегда, и в особенности при выполнении разрезов на лице, достигаются созданием опоры для обеих кистей: и для удерживающей скальпель, и для держащей пинцет.

Изогнутый нож Йозефа с двумя острия-

F• ми, как правило, используется для препаровки таких участков кожи, которые скрыты от нашего глаза. В таких случаях контролирующая роль глаз переходит к левой руке: прощупывая ею, мы убеждаемся, на нужной ли глубине и нужной ли протяженности произведено движение ножа.

Скальпель следует вести всегда на себя,

G• и никогда нельзя вести его от себя. Разрез всегда нужно начинать от наиболее удаленной точки. В противном случае кисть принимает вывернутое положение, не имеет опоры, движения будут неуверенными, что никогда не позволит точно выполнить сложные разрезы.

|

|

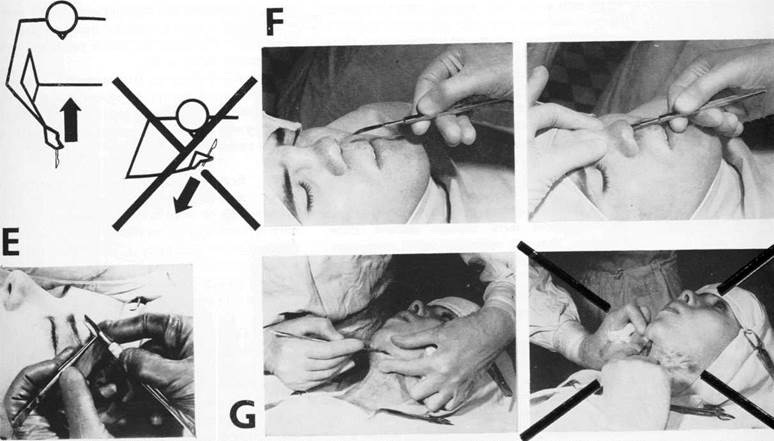

Техника выполнения разрезов

| А |

Выполняя разрез, скальпель следует • держать перпендикулярно кожной поверхности.

| В |

Применение косого разреза оправдано • только в тех случаях, когда готовится воспринимающее ложе для свободно пересаживаемого кожного лоскута средней толщины. Пересаженный лоскут кожи займет удобное положение, и при его вшивании не образуется «мертвого пространства». При толстом подкожно-жировом слое сначала разрезается кожа при положении скальпеля в перпендикулярном к ней направлении, а затем скальпель переводится в косое направление и рассекается подкожная жировая клетчатка.

| С |

Место разреза (линия разреза) всегда • должно быть хорошо видимо. Если, например, больной лежит на одной из половин тела, при разрезе тканей стекающая кровь может ухудшить обзор операционного поля. Проводя разрез снизу вверх, можно избежать затекания крови и ухудшения видимости.

При сложных разрезах их линии предва- D• рительно обозначаются краской. Последовательность действий хирурга, например при удалении патологического образования и замещении возникшего кожного дефекта при помощи кожного лоскута на питающей ножке в по-

ясничной области, должна быть такой: участок кожи, подлежащий иссечению вместе с образованием, обозначается краской, делается окаймляющий разрез кожи в нижней полуокружности до тех пор, пока вторая рука удерживает кожный покров в неизменном положении (1, 2), затем начальная и конечная точки этого разреза соединяются (3, 4). На нужной глубине удаляется патологическое образование.

Меняется скальпель. Выкраивается и формируется кожный лоскут на ножке для закрытия образовавшегося кожного дефекта (5). При этом хирургу несколько раз приходится изменять положение своего тела и рук (6).

| Е |

Если необходимо выполнить два парал-• лельных разреза на поверхности тела, расположенной косо в отношении поверхности операционного стола, то вначале всегда выполняется разрез на участке тела, расположенном ближе к операционному столу, а затем выполняется верхний разрез. Таким приемом можно избежать затекания крови (на рисунке—I, II).

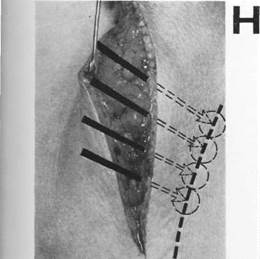

При формировании лоскутов на питаю- F• щей ножке также всегда должно соблюдаться правило начинать разрез в самой нижней точке. Сначала выкраивается нижняя сторона лоскута, начиная от основания (1), затем верхняя (2). Обе они соединяются движением скальпеля снизу вверх в направлении к хирургу (3).

|

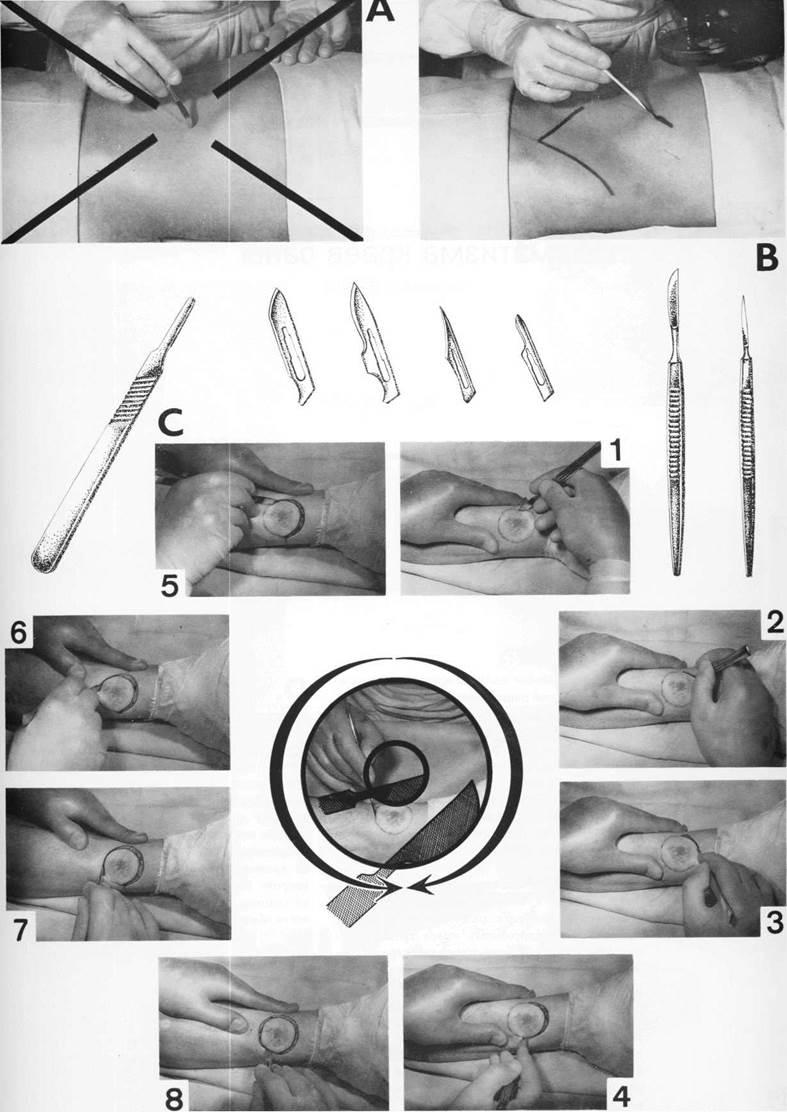

Планированиеразрезов

| А |

Линии разрезов не следует разме-, В. чать на коже царапанием острием скальпеля или инъекционной иглой, не следует наносить таким же методом и перпендикулярные разрезу линии, обозначающие линии швов. Все это приводит к ненужной травматизации эпителия, а каждая лишняя царапина может стать входными воротами для микробов иухудшитусло-вия заживления раны. Линии разрезов, определенные на основе плана предстоящей операции, наносятся на кожу стерильной краской при помощи специально изготовленной для этой цели заостренной деревянной палочки. Состав краски таков:

Rp.

Viride nitens

(Бриллиантовая зелень)

Methylrosanilium chloratum

(Горечавка фиолетовая) аа. g. 0,50

Spir. conc. 90%

Aqua dest. aa. ad gta 100,0 M. f. sol.

Краска в случае необходимости легко смывается спиртом, контуры разреза могут быть изменены.

| С |

Для выполнения кругового разреза не-• обходим брюшистый скальпель, дуга изогнутой части которого совпадает с дугой запланированного кожного разреза (средний рисунок). (Плохо выбранным скальпелем выполнить полукруглый разрез перпендикулярно поверхности кожи нельзя. Скальпель косо истончит края раны на вогнутой стороне.)

Круговой разрез всегда начинают от точки, наиболее удаленной от хирурга при данном положении его тела. Сначала выполняется разрез по одной полуокружности, а затем — по другой. Скальпель сначала вкалывается в той точке точно нарисованного краской круга, которая при сравнении этого круга с циферблатом часов соответствует «12-ти часам» (1), отсюда проводится через точку, соответствующую «3-м часам», к точке, соответствующей «б-ти часам» (2 — 4). Разрез проводится при неподвижном локте и запястье, при повороте руки от плеча. Четвертый и пятый пальцы руки опираются на поверхность кожи, чем улучшается точность проведения разреза. Затем разрезается кожа по второй полуокружности в направлении против часовой стрелки. Обе полуокружности соединяются (5, 6, 7, 8).

|

Требования

атравматизма краев раны

Любые манипуляции на краях кож-

А,В. ной раны должны быть бережными. Чем меньше они травмируются, тем лучше происходит заживление раны, меньше осложнений в ходе операций. Края раны можно держать или поднимать только тонкими, острыми, одно-, двух или четырехзубыми крючками. Хирургические пинцеты (так широко распространенные в хирургической практике) лучше применять только для захватывания тех участков кожи, которые в ходе операции будут удалены.

| С |

Особенно щадящим должно быть обра-• щение с тканями ран травматической этиологии и с кожными лоскутами на питающих ножках. Жизнеспособность краев травматических ран всегда снижена, и дополнительно травмировать их не следует. Кровоснабжение же кожных лоскутов на питающей ножке после выкраивания и отслоения сокращается до 10 процентов кровоснабжения того участка кожи, с которого этот лоскут взят. Ткани лоскута более чувствительно реагируют на операционную травму. Поэтому для мобилизации лоскута можно пользоваться только тонкими крючками, причем перемещать их также не следует.

Кожный лоскут при препаровке лучше D• придерживать пальцем, тогда не потребуется перемещения крючка.

| Е |

Для поднятия и удерживания кожных • лоскутов на питающих ножках можно использовать тонкие сосудистые зажимы типа «москитов». Однако даже самыми тонким и сосудистыми зажимами нельзя захватывать собственно кожу и подкожную жировую клетчатку, поскольку это очень важные ткани, и инструмент их травмирует, что приводит в последующем к некрозу. Инструмент может быть наложен лишь на границе дермы и гиподермы (на рисунке это место обозначено стрелками).

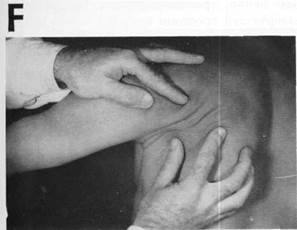

| F |

Если оперативное вмешательство про-• должительно по времени и удерживание краев раны и лоскутов в разведенном состоянии производится грубыми методами, тканям наносится большая травма. В таких случаях края раны должны удерживаться не крючками, а с помощью нитей-держалок, концы которых захватываются инструментом. Игла для проведения нити вкалывается на границе дермы с жировой тканью.

|

|

|

|

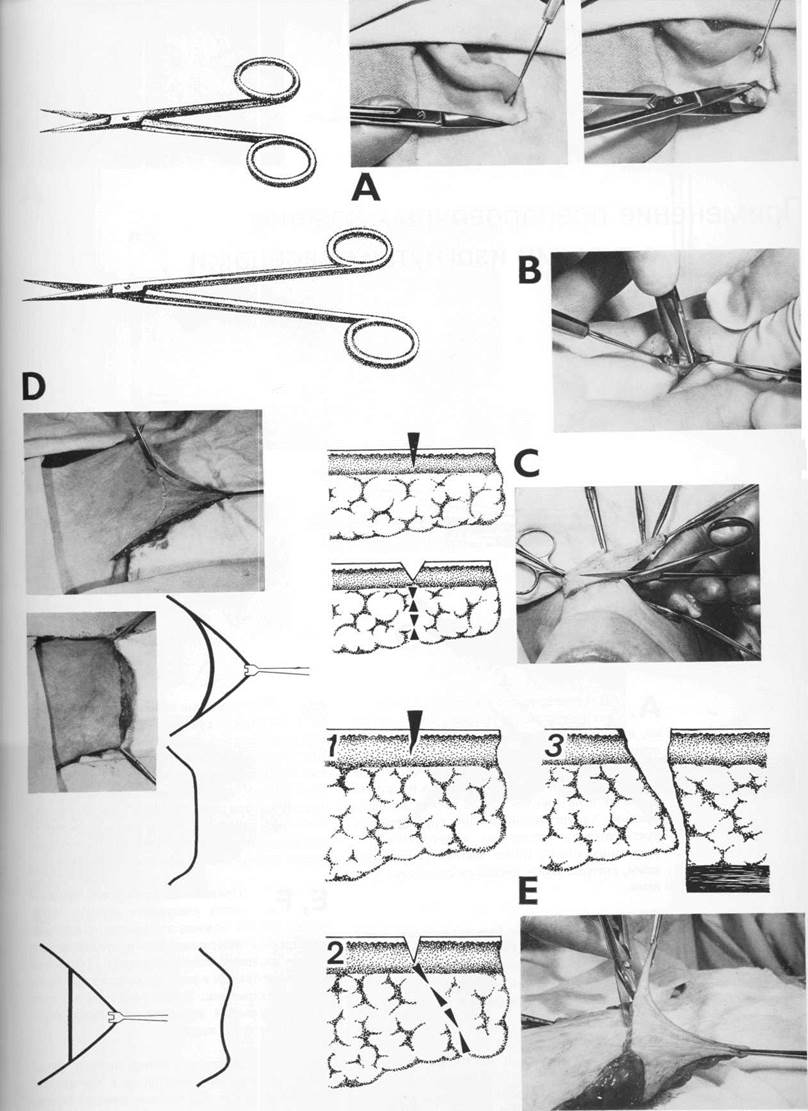

Применение прямых остроконечных

препаровочныхножниц

| А |

Для препаровки краев раны и для обре-• зания тканей следует применять остроконечные ножницы. Они бывают самой различной длины, и хирург может выбрать инструмент по руке. Для препаровки глубоколежащих тканей нужно пользоваться длинными ножницами. Разведением браншей ножниц иногда легко удается отделить край кожи от подлежащих тканей, особенно когда подкожный жировой слой не сильно выражен.

| В |

Остроконечные ножницы удобно при-• менять при оперировании на лице, кисти.

| С |

Подпрепарованные мобильные края раны • скальпелем резать неудобно, кожа под давлением скальпеля отклоняется и деформируется. Для обрезания лишней кожи в таких случаях целесообразно использовать прямые остроконечные препаровочные ножницы. Линия обрезания намечается скальпелем. Нижняя бранша ножниц для удобного действия ими должна поддерживаться указательным пальцем.

При удалении излишков кожи не следует D• забывать, что разрезая натянутую кожу, можно получить ровные края, лишь проведя дугообразный, выпуклый по форме разрез. Если же обрезать натянутый край кожи по прямой, края образуются неровные.

| Е |

Подпрепарованные края раны лучше об-• резать остроконечными ножницами, а не скальпелем. При перерезании скальпелем всех тканей лоскута подкожная жировая клетчатка сокращается, при сшивании такого лоскута с другим краем раны образуется «мертвое пространство», края раны не будут плотно соприкасаться.

Чтобы избежать этого, кожа должна рассекаться скальпелем, направленным перпендикулярно к поверхности кожи (1), а жировая ткань — косо направленными прямыми ножницами (2). Так формируется «выступ», нужный для восполнения дефекта подкожного жирового слоя в противоположном краю раны (3).

|

Применение препаровочных ножниц

ступымиизогнутымиконцами

| А |

Для препаровки кожи чаще всего исполь-• зуют ножницы с утончающимися, тупыми, изогнутыми концами. С их помощью в соответствующем слое кожа может быть отделена и поднята полуострым — полутупым путем. В ходе препаровки для поднятия краев кожи и удерживания их используются только тонкие двузубые крючки. Хирургический пинцет грубо травмирует кожу, а потому он используется для удержания только таких частей ткани, краев кожи, которые в ходе вмешательства будут удалены.

| В |

При препаровке большое значение имеет • правильный захват и удерживание краев раны. Край кожи, поднятый тонким, острым крючком, следует натягивать по направлению к себе, то есть против хода препаровки, приподняв под углом примерно в 45°.

| С |

Приподнимать и натягивать препаруе-• мый край кожи под прямым или тупым углом не следует, концы ножниц могут углубиться, истончить и проколоть кожу.

| D |

Препаровочные ножницы с тупыми изо-• гнутыми концами можно эффективно использовать лишь при правильном захвате их. Ножницы захватываются большим и безымянным пальцами, средним пальцем они поддерживаются сбоку, а указательный палец сверху направляет их при движении. Удерживание ножниц лишь двумя пальцами без опоры на средний и указательный пальцы приводит к их соскальзыванию, неуверенным и неточным движениям.

| Е |

Правильная препаровка произво-F • дится следующим образом: удерживая бранши ножниц в закрытом положении, параллельно поверхности кожи, продвигают их между тканями соответствующего слоя, там открывают бранши и вытягивают ножницы обратно уже открытыми. Ткани разделяются тупым путем. Прослойки соединительной ткани перерезаются острым путем.

Пpи препаровке концы ножниц всегда G• должны быть повернуты в том направлении, где расположено меньше сосудов, нервов, которые нужно щадить.

|

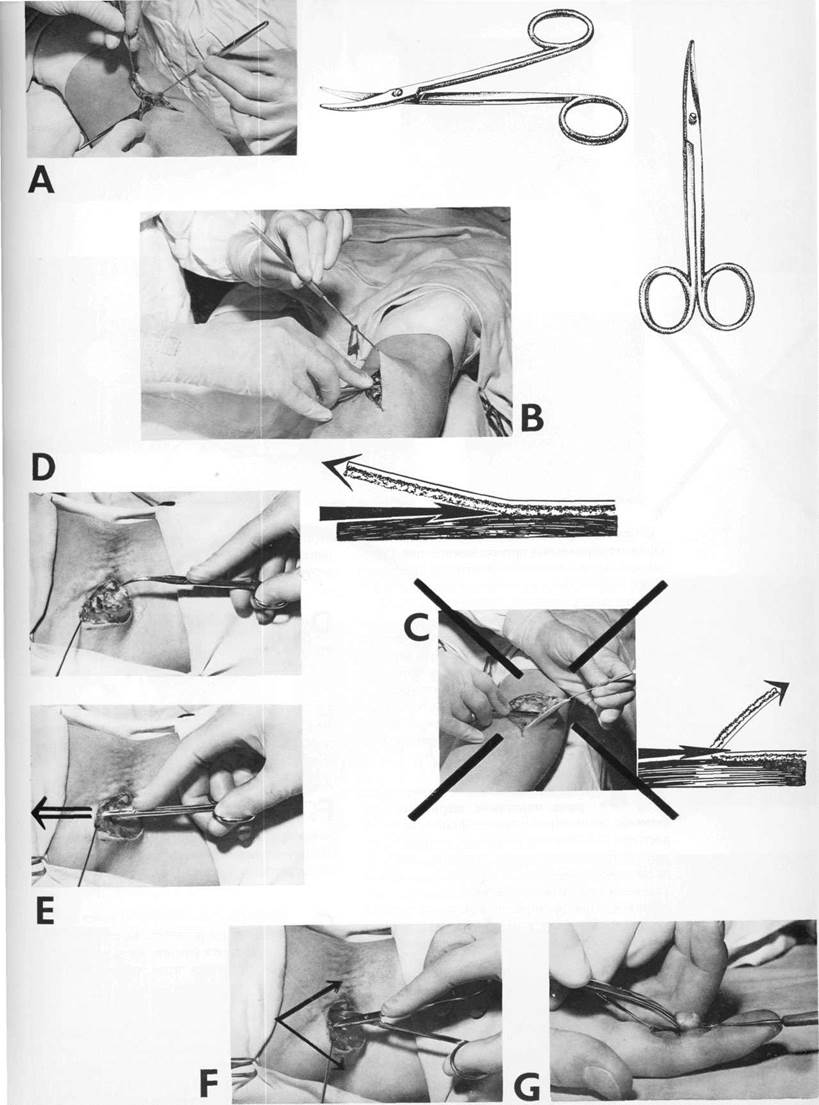

Гемостаз

Скопление крови между краями раны всегда нарушает нормальный процесс заживления. Скапливаясь, кровь отделяет элементы тканей друг от друга, препятствует их соприкосновению. Кровь, скопившаяся в больших количествах, разъединяет края раны и может привести к их расхождению. Она легко инфицируется, а потому служит источником вторичных нагноений. При пересадках кожи кровь препятствует реваскуляризации. Поэтому любые кровотечения, возникающие в ходе операции, должны быть полностью остановлены. И этого следует добиваться, стараясь оставлять в глубине раны как можно меньше инородных тел (лигатур).

Кровь удаляется с поверхности A/Bраны марлевыми шариками, салфетками, смоченными

2015-10-16

2015-10-16 443

443