Новообразования этой группы продуцируют патологическую хрящевую ткань. Встречается реже, чем костеобразующие опухоли. Среди них наблюдаются доброкачественные опухоли — хондрома и остеохондрома и злокачественные — хондросаркома.

Хондрома. Это доброкачественная опухоль, характеризующаяся

2,. 595

образованием зрелого хряща. Локализуется преимущественно в переднем отделе верхней челюсти в виде изолированного соли-тарного узла. Описаны единичные случаи локализации опухоли на нижней челюсти.

Различают энховдрому, расположенную центрально в глубине челюсти, и экхондрому — периферическую, периостальную или юкстакортикальную растущую за пределы челюсти.

Клиническая картина хондромы характеризуется медленным ростом. Периферическая форма проявляется в виде бугристого, плотного на ощупь, безболезненного образования, связанного с подлежащей костью. Границы обычно четкие. Постепенно увеличиваясь, опухоль не только деформирует челюсть, небо, но и лицо:

верхняя губа с перегородкой и основанием крыльев носа приподнимается. Энхондрома развивается незаметно в глубине кости, приводит к подвижности и смещению зубов в стороны. Диагностируют ее значительно позже, когда опухоль, разрушив кость, распространяется кнаружи. Слизистая оболочка обычно не изменяется. При длительном существовании отмечена возможность злокачественного превращения хондромы в хондросаркому.

|

|

|

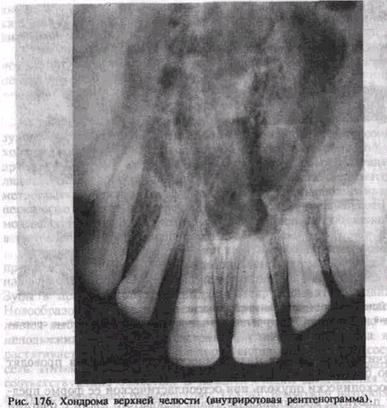

Рентгенологически хондрома не всегда имеет четкую характерную картину, что связано с ее неоднородной структурой и наложением на другие костные образования в проекции верхней челюсти. Она определяется в виде очага деструкции со сравнительно четкими границами, в котором сочетаются плотные очаги обызвествления и разрежения (рис. 176). При экхондроме границы деструкции распространяются за пределы челюсти, что бывает видно лишь на боковой рентгенограмме.

Диагноз хондромы не всегда легко установить. Однако локализация ее в переднем отделе верхней челюсти является типичной для данного поражения. Дифференцируют хондрому от остеофиб-ромы, амелобластической фибромы.

Макроскопически хондрома имеет вид дольчатого хрящевого образования плотной консистенции, серо-белого цвета, иногда с участками миксоматоза, некроза и обызвествления. Микроскопически она состоит из гиалинового хряща, в котором неравномерно располагаются хрящевые клетки. Сравнительная бедность клеточными элементами, однородность строения, отсутствие полиморфизма и митозов отличают ее от хондросаркомы.

Лечение. Ввиду частых рецидивов необходимо проводить более радикальную операцию — резекцию челюсти в пределах здоровых тканей.

|

|

|

Прогноз для жизни благоприятный. Своевременное удаление опухоли ведет к выздоровлению, но возможно возникновение функциональных или косметических нарушений.

Остеохондрома (костно-хрящевон экзостоз). Это доброкачественное образование, покрытое хрящом, локализуется на суставной головке нижней челюсти. Описывают его под различными названиями: гипертрофия, гиперплазия, остеома суставной головки. Встречается редко, по нашим данным, составляет 3,4 % случаев среди костных новообразований.

В начальном периоде заболевания возникают хруст или неприятные ощущения в области одного височно-нижнечелюстного сустава. Постепенно (в течение 1—2 лет) развивается и нарастает деформацию лица за счет смещения нижней челюсти в непораженную сторону, отмечается выбухание костного характера в области пораженного сустава, не связанное с кожей, безболезненное, ограниченное. Нарушается прикус, становятся затрудненными откусы-вание и пережевывание пищи. При открывании рта смещение челюсти усугубляется.

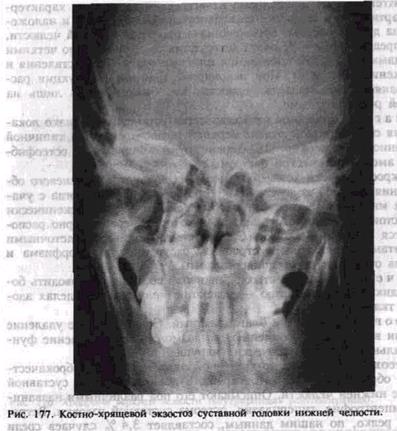

На рентгенограмме в прямой и боковой проекциях определяют деформацию и увеличение головки нижней челюсти за счет опухоли костного характера. Она имеет четкие границы, неправильную форму, иногда образует неоартроз с окружающими костными образованиями (суставным бугорком, основанием черепа и др.) (рис. 177).

Дифференциальную диагностику проводят с остеоартрозом, вывихом нижней челюсти, другими опухолями мыщелкового отростка.

Макроскопически остеоховдрома представляет собой костное разрастание с хрящевым покрытием, интимно спаянное с одной из поверхностей суставной головки нижней челюсти. На распиле имеет губчатое строение.

Микроскопически определяются перестройка незрелой костной ткани, широкий слой гиалинового хряща, покрывающего новообразование, активно погружается в кость с формированием костно-хря-щевых структур. В глубине поражения удельный вес хряща уменьшается, а кость приобретает упорядоченный зрелый характер. Созревание костной ткани свидетельствует о костно-хрящевом экзостозе, а не об опухоли.

Лечение заключается в резекции головки нижней челюсти вместе с новообразованием. Предпочтительно проведение одномо-ментной артропластики.

Прогноз для жизни хороший. Однако при операции без артропластики нижняя челюсть смещается и нарушается прикус.

Хондросаркома. Это злокачественная опухоль, развивающаяся в глубине кости. Некоторые опухоли возникают первично, другие,

называемые вторичными хондросаркомами, являются результатом озлокачествления предшествующих доброкачественных поражений хрящевой природы — хондромы, множественного костно-хрящевого экзостоза. Встречается реже, чем остеосаркома, составляет 7% случаев первичных злокачественных костных новообразований. Опухоль обычно обнаруживается у лиц в возрасте 30—60 лет, поражает передний отдел верхней челюсти. Редко локализуется в нижней челюсти.

Первым проявлением опухоли служит боль в зубах, а затем их подвижность и смещение. При обследовании в этот период можно выявить сглаженность или выбухание переходной складки за счет бугристости кости, плотной консистенции, нередко болезненное. В течение 2—4 мес опухоль увеличивается, при прорыве надкостницы рост хондросаркомы ускоряется, вовлекаются другие зубы, становясь подвижными. Усиливается боль в челюсти. При распространенной опухоли выбухает передний отдел твердого неба, возникает деформация лица. Слизистая оболочка и кожа над опухолью растягиваются, изъязвление наступает при больших размерах опухоли. Гематогенное метастазирование в легкие наблюдается реже, чем при остеосаркоме, и в более поздних стадиях. При вторичной хондросаркоме на фоне предшествующей хондромы возникают боли и отмечается быстрое увеличение опухоли.

|

|

|

Рентгенологически определяют деструкцию костной ткани в виде очага разрежения с нечеткими границами, на фоне которого обнаруживаются мелкие плотные вкрапления.

Хондросаркому дифференцируют от остеосаркомы, гигантокле-точной опухоли (литической формы), оссифицирующейся фибромы, фиброзной дисплазии. Диагноз подтверждают биопсией опухоли.

Макроскопически на разрезе опухолевая ткань хрящеподобной консистенции бело-голубого цвета с петрификатами и участками ослизнения.

Гистологическая картина хондросаркомы отличается от таковой хондромы наличием более выраженной клеточной и полиморфной структуры и значительного количества пухлых клеток с крупными или двойными ядрами. Митотические клетки встречаются редко. Наличие недифференцированной веретеноклеточной ткани свидетельствует о трансформации хондросаркомы в фибросаркому.

Лечение заключается в резекции челюсти. Опухоль радио-резистентна.

Прогноз для жизни более благоприятный, чем при остеосаркоме.

2015-10-16

2015-10-16 2094

2094