Первичная ринохейлогнатопластика при полных двусторонних расщелинах верхней губы, сочетающихся с полной расщелиной альвеолярного

|

|

|

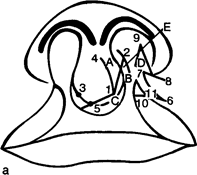

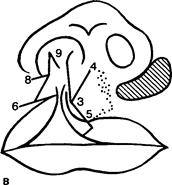

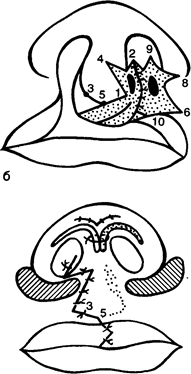

Рис. 90. Первичная двусторонняя ринохейлогнатопластика по Давыдову- Новоселову. а, б, в, г-этапы операции. Объяснение в тексте.

отростка или альвеолярного отростка и неба, в определенной степени сходна с пластикой неполных двусторонних расщелин верхней губы и альвеолярного отростка. Различия заключаются лишь в этапах формирования мягкотканного ложа для костных саженцев и в коррекции хрящей носа. Операцию проводят идентично при одномоментном и при двухэтапном ее выполнении (рис. 90).

3. Двустороннюю ринохейлогнатопластику начинают с проведения кожного разреза 1-4 на центральном фрагменте верхней губы. Точка 1 - нижняя точка колонки губного желобка, точка 4- центр основания кожной перегородки. Проводят разрезы 1-2 вдоль границы кожи и слизистой оболочки по краю губного желобка до основания внутренней ножки крыльного хряща и разрез 1-5, переходящий на слизистую оболочку противоположной стороны (точка 5 - центральная точка «лука Купидона»). Отслаивают кожный лоскут, а слизистую оболочку бокового отдела фильтрума и межчелюстной кости опрокидывают в сторону расщелины (лоскут В). Подвижность этого лоскута увеличивается за счет разреза по заднему краю межчелюстной кости вниз длиной 4-5 мм. Ткани центрального фрагмента губы отпрепаровывают, но очень аккуратно, чтобы не отслоить его прикрепление к межчелюстной кости. Если это происходит, наступает резкая деформация носа, так как ткани соскальзывают с межчелюстной кости.

4. На боковом фрагменте находят боковую точку изгиба пограничной каймы (6) и, отступя от нее на коже 0,5-1 мм, проводят разрез вдоль границ слизистой оболочки (6-7) до внутреннего края основания крыла носа. На линии разреза от точки 6 отмеряют отрезок, равный 1 — 5 = 6 — 11 и разрезом по слизистой оболочке верхней губы формируют кожно-слизисто-мы-шечный лоскут для создания срединного бугорка верхней губы. Из точки 7 проводят разрез под основанием крыла, равный 1/^ длины стороны лоскута А. Разрез из точки 7 продолжают по слизистой оболочке внутренней поверхности крыла, отступя от нижнего края на 5 мм, до края латеральной ножки крыльного хряща 9, а затем до переднего края нижненосовой раковины, выкроив лоскут слизистой оболочки О. Слизистую оболочку лоскутов О и Е опрокидывают в сторону расщелины и сшивают между собой. После формирования задневерхней стенки мягкотканного ложа латеральный фрагмент верхней губы мобилизуют, проведя разрез «кочерга», отслаивают мягкие ткани щеки. Фрагмент губы смещают и сшивают его слизистую оболочку с лоскутом слизистой оболочки губного желобка. По краям костного дефекта делают разрезы надкостницы длиной 5- 7 мм, переходящие на боковую поверхность межчелюстной кости у места ее сужения на уровне передней носовой ости. На межчелюстной кости создают карман надкостницы на глубину 5-7 мм. По краям грушевидного отверстия отслаивают надкостницу в области участка недоразвитой кости вместе с прикреплением к ней носовых мышц.

5. Описанным ранее способом берут надкостницу большеберцовой кости, рассекают на полоски, подшивают к краям отслоенной надкостницы краев дефекта, создавая надкостничную выстилку сформированного мягкотканного ложа. Трансплантаты лиофилизированного ребра формируют для устранения недоразвитого участка края грушевидного отверстия и замещения 1/^ ширины дефекта альвеолярного отростка. Надкостница перекрывает дефект альвеолярного отростка на всем протяжении. Такой вид комбинированного костно-надкостничного трансплантата не препятствует восстановленной верхней губе смещать межчелюстную кость в правильное положение. Костный регенерат образуется через 1,5-2 мес и закрепляет правильное положение межчелюстной кости. Избыточное послеоперационное смещение предупреждает «плавающий» обтуратор.

6. В момент операции проводят коррекцию положения и прикрепления мимических мышц. Разъединяют сплетение верхнего пучка круговой мышцы рта с крыльной частью носовой мышцы. При одномоментной операции верхние пучки у основания перегородки сшивают матрацным швом, что позволяет сместить вперед носовую перегородку и сместить к средней линии крылья носа. Срезанные пучки круговой мышцы рта сшивают с тканями губного желобка. Слизисто-мышечные лоскуты, сформированные в нижней трети губы, сшивают между собой и нижней поверхностью губного желобка. Такое восстановление круговой мышцы рта улучшает внешний вид среднего фрагмента верхней губы. Губной желобок после операции не выглядит безмышечным, амимичным участком верхней губы.

7. Операцию заканчивают коррекцией крыльных хрящей. Из разреза на кончике носа тупо отслаивают кожу от крыльных хрящей. Отсепаровывают клетчатку, располагающуюся между медиальными ножками крыльных хрящей. На интракруральные углы накладывают сближающий матрацный шов. Для устранения типичных складок носовой слизистой оболочки мобилизованные крылья носа прошивают одним-двумя матрацными швами. Форму крыльев носа формируют йодоформной марлей, введенной на резиновых трубочках в носовые ходы.

ГЛАВА 17

УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ГУБЫ И НОСА

Чрезвычайную важность в хирургическом лечении врожденных расщелин лица представляет устранение деформаций верхней губы и носа, которые возникают почти у всех больных, независимо от качества первичной хейлопластики.

Особую трудность для коррекции представляют деформации концевого отдела носа. Многообразие их клинических проявлений связано с особенностями взаимодействия развивающихся тканей, влияния на этот процесс различных внешних факторов, в том числе лечебного характера, неполным устранением отдельных элементов деформаций во время первичной операции, а также с локализацией поражения.

Деформации верхней губы и носа в каждом конкретном случае имеют определенные, так называемые типичные признаки, характерные для двух основных видов- односторонних и двусторонних. В свою очередь двусторонние деформации могут быть. разделены на симметричные и асимметричные по выраженности составляющих их элементов в связи с различной глубиной расщепления обеих половин губы и неба.

Нами предложена систематизация клинических проявлений деформаций после пластики одно- и двусторонних расщелин верхней губы по анатомо-функциональным признакам, имеющим принципиальное значение для планирования реконструктивной хейлоринопластики [Виссарионов В. А., 1987].

Названия соответствующих органов и их частей, согласованные с Международной анатомической номенклатурой 1980 г., обозначают буквами, а степень деформации и дефекта тканей- цифрами. Ее окончательный вариант выглядит следующим образом:

Деформация верхней губы (Ь)

По стороне поражения:

- двусторонняя (Ь);

- правосторонняя (а);

- левосторонняя (а).

По степени выраженности деформации:

О степень - деформация практически отсутствует-сохранены все элементы губы, рубцы малозаметны;

I степень - отмечается деформация губы за счет выраженных рубцов, нарушения конфигурации «линии Купидона», элементы губы (губной желобок) сохранены, запас тканей достаточный;

II степень - ограничение запаса тканей губы с дефектом кожи центрального или боковых отделов, круговая мышца рта выражена хорошо;

III степень - резко выраженная деформация губы с полнослойным дефектом тканей.

2015-10-16

2015-10-16 484

484