Сами башни сложены по той же самой технологии – рваный камень на глиняном растворе. Но на двух крайних башнях со стороны прохода имелась облицовка, которая издали производила впечатление высококачественной каменной кладки древней развитой цивилизации. И это сначала погрузило нас в состояние задумчивости и сомнений.

Рис. 188. Башни аванпоста

Однако более детальный осмотр выявил целый ряд весьма показательных нюансов – довольно небрежная обработка внешней поверхности блоков, кривые внутренние углы, следы стесывания простыми инструментами. Вдобавок, блоки были небольшого размера и сделаны из песчаника, довольно неплохо поддающегося обработке даже простыми бронзовыми инструментами.

Все это в итоге позволяет выдвинуть версию, что в данном случае мы имеем дело с обычной имитацией. Индейцы видели высококачественные сооружения в Куско и пытались подражать древним строителям. Но возможности их были ограничены, поэтому даже при работе с довольно мягким материалом они не смогли избежать упомянутых огрехов.

|

|

|

И если доинкская датировка Пикулакты археологами верна, то исходные образцы высококачественной кладки, которую копировали индейцы, существовали в Куско заведомо до прихода сюда инков. Что вполне согласуется с общей версией большой древности высоко развитой в техническом отношении цивилизации.

Показательно также и то, что здесь блоки с имитацией качественной кладки выполняют роль сугубо облицовки и абсолютно не несут какой-либо силовой функции, характерной для построек этой высоко развитой цивилизации…

* * *

Сделав еще одну небольшую остановку по дороге в небольшом местечке Ракчи, где мы быстренько отсняли сравнительный материал (см. Рис. 81), относящийся к прежнему облику храма Кориканчи в Куско, мы примерно к полудню въехали на знаменитое плато Альтиплано, на котором располагается не менее знаменитое озеро Титикака.

Альтиплано производит весьма унылое впечатление своей весьма скудной растительностью и однообразным плоским рельефом. Интересных для нас архитектурных памятников в этой части плато нет, поэтому ехать было довольно скучно. Но зато нам удалось сделать одно весьма немаловажное наблюдение.

Местами дорога проходила рядом с небольшой речкой, которая текла в сторону озера Титикака. За время своего существования речка промыла русло ниже уровня поверхности Альтиплано так, что кое-где можно было увидеть геологические слои, слагающие плато. Они располагались строго горизонтально и имели рыхлую структуру, что полностью соответствовало осадочному характеру их образования. И это – весьма показательный момент.

|

|

|

Дело в том, в озере Титикака, расположенном на высоте около четырех километров над уровнем Мирового океана, были найдены морские виды растений и животных, абсолютно не характерные для пресной озерной воды. Как они могли тут оказаться?..

Есть версия, что озеро представляет из себя «кусочек моря», который был поднят вверх в ходе каких-то мощных тектонических процессов. Однако данная версия представляется весьма сомнительной по целому ряду соображений. Во-первых, вряд ли такой «кусочек моря» остался бы в целости и сохранности при таких масштабных процессах, которые понадобились бы для подъема его на высоту четырех километров. А во-вторых, эта версия абсолютно не соответствует местной геологии, которую мы и увидели.

В результате тектонических процессов, которые сопровождали бы подобный подъем «кусочка моря», следовало бы ожидать формирования местных гор из осадочных пород – таких, например, какие можно наблюдать на побережье Средиземноморья. Между тем на Альтиплано (в том числе и вокруг озера Титикака) повсеместно присутствуют выходы магматических минералов – гранита, базальта и других аналогичных типов вулканических, а вовсе не осадочных пород.

А вот само плато – как мы увидели благодаря той самой речке, протекавшей почти параллельно трассе – сформировано явно рыхлыми осадочными породами с четко горизонтальными слоями. Такая строгая горизонтальность слоев не могла сохраниться в ходе столь мощных тектонических процессов, которые должны были сопровождать подъем «кусочка моря» на четырехкилометровую высоту. На что, впрочем, указывает и самое разнообразное расположение слоев в тех скальных выходах магматических пород, которые периодически тут встречаются в виде поднимающихся над ровной поверхностью невысоких гор и скальных образований – слои в них иногда располагаются даже не просто под сильным наклоном, но и вертикально!..

Все гораздо больше соответствует тому, что сюда – на высоту четырех километров, в область уже сформированных магматическими породами гор – поднялась цунами из Тихого океана. Перехлестнув через горные перевалы и принеся с собой, не только морских обитателей, но и массу обломочного материала, собранного по дороге, она оказалась в углублении между двумя горными хребтами, где и осталась со всем своим содержимым. Впоследствии вода в основной своей массе постепенно испарилась, а ее содержимое сформировало те самые горизонтальные осадочные слои, которые образуют ныне очень ровную поверхность плато Альтиплано. Горы же, вершины которых были чуть выше слоя осадков, образовали те самые скальные «выходы» магматических пород, которые ныне поднимаются над поверхностью плато.

Такое развитие событий, между прочим, объясняет не только присутствие морских видов в озере Титикака, но и наличие в южной части плато огромных солончаков – последствий того, что испарялась не пресная, а соленая морская вода…

И именно такому развитию событий соответствуют находки археологов на плато Альтиплано.

«По всей Южной Америке также были обнаружены ископаемые останки времен Ледникового периода, в которых скелеты несовместимых видов животных (хищников и травоядных) беспорядочно перемешаны с человеческими костями. Не менее важным является сочетание (на достаточно протяженных площадях) ископаемых сухопутных и морских животных, беспорядочно перемешанных, но погребенных в одном геологическом горизонте» (Г.Хэнкок, «Следы богов»).

«...фрагменты скелетов людей и животных лежат в хаотическом беспорядке вместе с обработанными камнями, орудиями, инструментами и бесчисленным количеством других предметов. Видно, что все это волокла, ломала и сваливала в кучу какая-то сила» (там же).

|

|

|

* * *

До вечера мы успели посетить еще один археологический памятник в местечке Силустани, которое расположено неподалеку от озера Титикака. Здесь находятся остатки нескольких десятков так называемых чульп – цилиндрических конструкций, чем-то напоминающих по форме шахматную ладью.

Заезжали мы сюда скорее лишь потому, что все равно этот пункт располагался почти на нашем маршруте. Однако совершенно неожиданно некоторые из чульп поразили нас качеством кладки и размерами блоков, которые порой достигают веса в несколько тонн. А выделяющаяся своей формой «квадратная чульпа инкского периода» (как гласила табличка) вдобавок была сложена с применением технологии полигональной кладки.

Есть тут много и гораздо более простых конструкций из небольших обломков необработанного камня, однако весьма похоже, что это были уже поздние попытки повторить более совершенные формы, к которым инки вряд ли реально имели отношение.

Рис. 189. Чульпы Силустани

Согласно принятой ныне историками версии, чульпы были могилами инкских вождей и знати. А разрушили их будто бы испанцы, которые пытались добраться до «сокровищ в захоронениях». Однако вот что странно – блоки разрушенных чульп, несмотря на порой весьма внушительный вес, не лежат рядом с «захоронениями», а разбросаны на значительной площади и находятся на расстоянии аж в десятки метров от остатков чульп, которые они ранее слагали.

Зачем испанцам было бы прилагать столько усилий на растаскивание блоков, если перед ними стояла задача лишь добраться до содержимого «захоронений»?!. Нет поблизости и никаких поселений, для которых могли бы понадобиться стройматериалы с «захоронений» столь оригинального вида…

Да и захоронения ли это были изначально?..

Рис. 190. Развалы блоков в Силустани

Буквально в нескольких километрах от этого места (ближе к границе с Боливией) нам попались сооружения почти точно такой же формы, но уже современные. Это были печи для обжига кирпичей!..

В центр печи закладывается топливо, вокруг него располагаются сырые кирпичи, а затем идут собственно стенки печи. После укладки всех ингредиентов топливо поджигается через небольшое отверстие внизу, которое в дальнейшем обеспечивает доступ воздуха, необходимого для горения.

|

|

|

Но у чульп в Силустани – по крайней мере у тех, что сделаны наиболее качественно и из самых больших блоков – есть точно такие же отверстия в самом низу!.. Так что это были вовсе не могилы, а печи!..

Правда, следов использования обожженных кирпичей в Южной Америке в доиспанский период не обнаружено, но ведь эти же конструкции вполне могли служить и плавильными печами для извлечения цветных металлов из руды!..

Рис. 191. Отверстие в кладке квадратной чульпы

Сейчас остатки чульп забиты внутри обычными камнями. Испанцам это делать не было никакого смысла. Археологам тоже. Остаются только инки. И получается, что инки уже не понимали изначального назначения чульп в качестве плавильных печей!.. Тогда они действительно могли просто использовать их для захоронения своих вождей и знати.

Но кто тогда все-таки разрушил качественные чульпы из больших блоков, разбросав их по значительной площади?.. Не имеем ли мы дело здесь (как и в других местах Перу) с последствиями Войны Богов?..

Дать какой-то определенный ответ на этот вопрос, строго говоря, нельзя. Но общая картина разрушений уж очень напоминает результат серии целенаправленных взрывов. А во время войны плавильное производство обычно относят к категории стратегических объектов и стремятся его уничтожить…

Кстати. Чульпы, сложенные из небольших необработанных камней и представляющие, скорее всего, более позднюю имитацию древних плавильных печей, подобных масштабных разрушений не имеют. Хотя мелкие камни разбросать на большие расстояния было бы куда проще, чем блоки в тонны весом…

* * *

Переночевав на окраине Пуно, утром следующего дня мы двинулись дальше на юг по дороге, которая шла уже непосредственно вдоль берега озера Титикака. Здесь нас поджидало еще одно незапланированное приключение, немного пощекотавшее нервы.

У микроавтобуса, на котором мы ехали, неожиданно сломалось крепление одного из задних амортизаторов. Оказавшись «в свободном полете» этот амортизатор не нашел ничего лучшего, как воткнуться в ближайшее колесо, которое при своей скорости вращения, конечно, этого выдержать никак не могло, а посему микроавтобус испытал резкий удар и присел на одну сторону. Благо скорость была небольшая…

Потеряв около часа, ушедшего на снятие сломавшегося амортизатора и замену лопнувшего колеса, мы двинулись дальше – к объекту с названием Араму-Муру, которое мы долго никак не могли запомнить, постоянно путая в нем порядок букв…

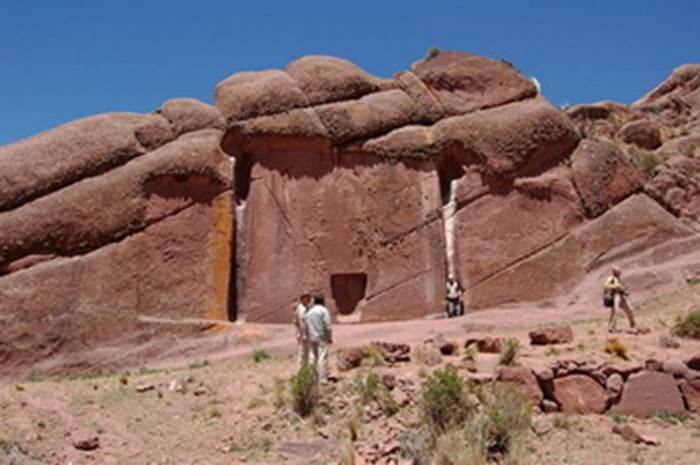

Рис. 192. Гранитные скалы Араму-Муру

Араму-Муру – это выход гранитных пород красного цвета. Слои гранита располагаются тут строго вертикально. А место такое, где ветры часто дуют в одном и том же направлении. В результате длительной эрозии гранитные скалы приобрели в Араму-Муру очень причудливые очертания, образовав в итоге прямо-таки неземной пейзаж с плоскими острыми пиками и выступами в форме человеческих лиц.

Но Араму-Муру знаменито не только причудливым видом самих скал. На боковой поверхности одного из вертикально вздымающихся слоев гранита вырезано огромное изображение каких-то «ворот» с дополнительной «дверцей» неправильной формы.

Рис. 193. «Ворота» Араму-Муру

По местным поверьям, обработанный участок в виде огромных ворот – дверь в параллельные миры, которая время от времени может открываться. Есть даже легенда о том, что через эту дверь скрылся от испанских конкистадоров верховный жрец храма Корикачи в Куско. Жрец будто бы унес с собой главную святыню, которая была сделана из золота и хранилась на алтаре Кориканчи.

Другую местную легенду нам поведал старик-индеец, который проходил мимо и остановился, заинтересовавшись нашей пестрой компанией. По его словам, тут постоянно появляются группы туристов, которые занимаются медитацией. В ходе такой медитации, проходившей в одну из ночей несколько лет назад, один из туристов пропал (по высказанной версии – прошел сквозь ворота) и появился лишь через неделю в момент, когда тут коллективной медитацией занималась уже другая группа. Но вернулся он не один, а с какой-то спутницей.

Что это был за человек, где именно он пропадал целую неделю, и что за спутница у него появилась – мы так от старика добиться и не смогли. Почему-то его с трудом понимал даже наш перуанский гид-переводчик. Так что нам осталось довольствоваться собственными версиями и шутками о том, что это – красивая, но слабенькая «легенда прикрытия» для загулявшего на неделю мужа…

Как бы то ни было, но попытаться «открыть дверь в параллельный мир», естественно, хотелось. На ночь никто тут оставаться не собирался, но медитировать в месте «дверцы» я попробовал. Первая попытка медитации дала картинку сильно заржавевшего механизма открытия ворот. А последующие приводили лишь к тому, что полностью останавливалось дыхание (высота в четыре тысячи метров над уровнем моря все-таки давала себя знать), посему авантюрный эксперимент пришлось прекратить…

Но гораздо больше нас заинтересовала обработанная поверхность скалы. На ней нигде не было никаких признаков скалывания материала простыми инструментами. Вместо этого «края ворот» – округлого вида углубления – оказались очень похожи по форме на выемки в граните в Асуанских каменоломнях в Египте!.. Они как будто вырезаны какой-то круглой или цилиндрической фрезой.

Рис. 194. Выемки возле «ворот»

Более того, рядом с «воротами» в самом низу есть небольшие выемки, весьма похожие на аналогичные выемки, которые имеются на Асуанском Обелиске и вокруг него. Естественно, что возникает версия использования тут тех же самых инструментов, что использовались в Египте. А поскольку Обелиск в Асуанских каменоломнях вырезан явно древней высоко развитой цивилизацией, то и «ворота» в Араму-Муру, скорее всего, дело рук той же цивилизации…

Прямо над «воротами» у гранитной скалы отсутствовал кусок заметных размеров. Снизу нам показалось, что он был отпилен. Пришлось лезть наверх, благо чуть в стороне обнаружилась ведущая туда тропинка. Увы, оказалось, что это – вполне естественный скол. Просто гранит тут слоистый, а границы между слоями проходят по очень ровным плоскостям…

Рис. 195. Осмотр скола над «воротами» в солнечных лучах

* * *

Хлебнув впечатлений от экзотического Араму-Муру, мы двинулись дальше. Предстоял (вполне легальный) переход границы между Перу и Боливией, который совершенно неожиданно добавил еще одно мелкое приключение в общую копилку незапланированных впечатлений.

Доехав до конечного пункта на территории Перу, мы покинули наш микроавтобус, перегрузили багаж на тележки зарабатывающих перевозом грузов местных рикш, получили отметки в паспорта о выбытии из Перу в местном контрольном пункте и двинулись в Боливию пешком по мосту, перекинувшемуся через речку, по которой проходит граница между двумя странами.

Увы. В отличие от гораздо более привычного пути с пересечением границ в аэропортах, мы не увидели здесь никаких магазинов «Duty-Free». Лишь несколько местных торговцев продавали сувениры, разложенные прямо на асфальте.

Пройдя под растянутым над мостом лозунгом «Добро пожаловать в Боливию!», мы встретились с боливийскими сопровождающими, которые нас уже ждали, и отправились в местный погранично-контрольный пункт ставить соответствующие отметки в паспорта. И тут оказалось, что поджидали нас не только сопровождающие от турфирмы, но и неприятный сюрприз от пограничников.

Помимо паспорта с проставленной визой (которую мы заблаговременно оформили в Москве) и таможенной декларации с нас вдруг затребовали ксерокопию паспорта. Все наши возмущенные восклицания о том, что ксерокопию паспорта мы сдавали при оформлении виз в их же, боливийское посольство в Москве, пограничник просто игнорировал – давай ксерокопию непосредственно мне, и все!..

Вроде бы мелочь. Но выяснилось, что ксерокса нет ни на пограничном пункте, ни вообще где-нибудь рядом. В итоге сопровождающему нас гиду пришлось собрать наши паспорта и бежать с ними назад – через границу в Перу, где ксерокс был, а затем снова возвращаться через границу в Боливию. В общем, смех да и только!..

Вполне возможно, что нам просто не повезло с конкретным дежурным пограничником, и другой мог оказаться сговорчивей. Но тем, кто запланирует подобный путь из Перу в Боливию, рекомендую все-таки запастись ксерокопиями паспортов на всякий случай…

Завершив дела с пограничниками и купив на доллары немного местных денег у дородной женщины-индианки (которая сидела прямо посреди ближайшей площади и, хотя и была больше похожа на торговку на Привозе, выполняла роль менялы, доставая пачки денег откуда-то из-под многочисленных юбок), мы двинулись в путь уже по Боливии. Впереди нас ждал один из главных и интригующих пунктов маршрута экспедиции – Тиауанако.

* * *

Пума-Пунку

Знаменитый археологический комплекс Тиауанако в Боливии ныне представляет из себя две обособленные зоны. Значительная часть мегалитических сооружений сконцентрирована в единой – основной зоне, отдельно от которой – примерно на расстоянии восьми сотен метров – располагается объект под названием Пума-Пунку.

Довольно длительное время на Пума-Пунку не проводилось масштабных археологических работ. Все это время исследователи могли видеть лишь незначительную часть конструкций, которая не давала сколь-нибудь полного представления об исходном виде сооружения. Вследствие этого и с легкой руки Артура Познанского – боливийца польского происхождения, который посвятил изучению Тиауанако почти всю свою жизнь – прижилась выдвинутая им еще сто лет назад (и как теперь ясно – ошибочная) гипотеза о том, что Пума-Пунку представлял из себя некое портовое сооружение, располагавшееся в глубокой древности на берегу озера Титикака.

Ныне озеро Титикака находится в трех десятках километров от Пума-Пунку. Соответственно, это привело к версии о сильном обмелении озера, которое ранее будто бы доходило до Тиаунако. Однако во второй половине ХХ века в результате подводных исследований на дне Титикаки были обнаружены остатки древних сооружений, что требовало уже не уменьшения, а увеличения глубины озера со временем. Складывалось явное противоречие, разрешить которое пытались гипотезой о периодических колебаниях уровня воды в Титикаке с довольно большим размахом по амплитуде.

В ходе же раскопок, начатых ближе к концу ХХ века и периодически продолжающихся до сих пор, удалось примерно восстановить исходный облик Пума-Пунку, который оказался группой сооружений на холме (судя по всему, искусственного происхождения), обнесенном каменной кладкой и возвышающемся над окружающей местностью в форме объемной буквы «Т» с утолщенной «ножкой». Так что это никоим образом не могло быть портом на берегу озера – если бы сюда дошла вода, то она обступила бы Пума-Пунку со всех сторон, и комплекс превратился бы просто в изолированный островок.

Увы. Несмотря на все это, утверждение о Пума-Пунку как о древнем порту на берегу озера Титикака продолжает кочевать из книги в книгу…

Рис. 196. Современная реконструкция Пума-Пунку

* * *

Каменная облицовка холма выполнена в виде двух отчетливо просматривающихся ярусов кладки из прямоугольных блоков относительно небольшого размера – всего по несколько десятков, максимум сотен килограмм. Блоки тщательно подогнаны друг к другу без какого либо раствора.

На первый взгляд, облицовка не вызывает особого интереса. Но более детальный ее осмотр – особенно на нижнем ярусе, где она лучше сохранилась – выявляет целый ряд любопытных и даже странных деталей.

Во-первых, основная масса блоков выполнена весьма качественно в форме прямоугольных параллелепипедов с очень ровными – порой даже отшлифованными – гранями. Однако то тут, то там в кладке встречаются блоки, которые либо с торцевой, либо с верхней стороны ровных граней не имеют – они как будто не обработаны до конца.

Во-вторых, при общем весьма качественном выравнивании облицовки попадаются блоки, которые либо чуть выступают из кладки, либо слегка «вдавлены» внутрь ее. Причем это «гуляние» носит характер не повреждений со временем (например, из-за землетрясений), а изначальной погрешности. Возникает ощущение, что строителям важно было выдержать лишь общую линию периметра, а «мелкие детали» были не важны.

Подобное, впрочем, вполне логично, если, скажем, нижний ярус представлял собой нечто типа фундамента, погруженного ниже уровня земли. Такому предположению соответствует хорошая сохранность блоков, которые таким образом могли быть были защищены от воздействия внешних факторов, соответственно и от эрозии.

Но фундаментом чего могла служить кладка нижнего яруса?.. Не ясно…

В-третьих, верхний уровень кладки (нижнего яруса) образован монолитами, которым зачем-то придана форма двух ступенек, а затем на нижнюю из этих двух ступенек были уложены дополнительные блоки. Цель этого явно преднамеренного конструктивного решения также абсолютно не ясна. А ведь оно требует весьма немалой дополнительной работы. И эту загадку лишь усиливает наличие на этом уровне периодических «вставок-замков», которые явно служили для укрепления кладки и не имели какого-либо двухступенчатого края.

В-четвертых, верхняя грань двухступенчатых монолитов чаще всего не обработана до конца. Возникает ощущение какой-то незавершенности работы, подкрепляемое наличием кое-где блоков, на которых не доделаны даже ступеньки…

Рис. 197. Кладка нижнего яруса облицовки холма Пума-Пунку

Те блоки облицовки холма, которые имеют совершенную форму и очень ровные грани, производят впечатление, что они вышли из-под какого-то современного камнерезного станка. А то, что в кладке среди ровных блоков встречаются недоделанные, приводит к мысли, что строителям создание ровных блоков не составляло особых проблем. Ровная форма и отшлифованные грани были «автоматическим» результатом той технологии, которая была использована при изготовлении блоков. Отдельных трудозатрат от строителей они не требовали, а потому их не жалко было поставить в кладку рядом и с теми блоками, которые имели отдельные невыровненные грани.

Подобное абсолютно немыслимо при ручной работе простейшими инструментами, которые имели индейцы на данной территории к моменту прихода испанцев. Это возможно лишь в случае машинного производства. Так что речь однозначно должна идти о высоко развитой в техническом отношении цивилизации, а вовсе не о некоей индейской «культуре Тиауанако», которой историки приписывают создание Пума-Пунку.

Впрочем, индейцы тут тоже приложили свою руку – они занимались частичной реставрацией древнего сооружения. Это особенно заметно на восточной стороне холма, где его облицовка сложена из совершенно произвольной формы блоков, обломков и даже просто битого камня. В кладке оказался даже обломок перекрытия ворот, который индейцы уложили сюда, перепутав верх с низом.

Рис. 198. Обломок перекрытия ворот в «отреставрированной» индейцами кладке

* * *

Однако ровно и качественно выглядит лишь южная сторона холма, которую археологи явно подчистили для того, чтобы дать возможность туристам полюбоваться его исходной формой. Противоположную же северную сторону они хоть и раскопали, но оставили целый ряд блоков, то что называется, «in situ» – то есть в том положении, в каком их и обнаружили. Для того, чтобы сохранить их положение, они даже оставили под ними своеобразные «столбики» грунта, на которых ныне блоки и удерживаются. Благодаря этому археологи как будто «сфотографировали состояние, в котором застали останки древнего сооружения. И это – состояние полного хаоса в результате тотального разрушения!..

Рис. 199. Хаос разрушения на северной стороне Пума-Пунку

Хорошо видно, что облицовка холма осталась практически неповрежденной. Разрушено было нечто, что находилось выше. В том числе и какие-то конструкции, которые располагались на холме. В этом, впрочем, можно убедиться, поднявшись на сам холм.

Аналогичный хаос тотального разрушения просматривается и там, где сделан раскоп в центре холма на его вершине. Большой каменный блок так и остался тут лежать посередине раскопа в том состоянии, в каком и оказался как будто после невероятных кульбитов в воздухе, хотя весит он десятки тонн. А из стен раскопа выглядывают части блоков, которые также лежат в хаотически беспорядочном положении.

Рис. 200. Раскоп в центре холма Пума-Пунку

Что могло вызвать такие масштабные разрушения?..

Человек не стал бы устраивать хаос подобного уровня. После его действий остались бы достаточно компактные груды развалин, которые археологи довольно легко восстанавливают, а тут они даже не берутся за какую-либо реконструкцию, поскольку при такой степени разрушения оказались уничтоженными практически все следы каких-либо начальных форм (за исключением разве что кладки по периметру холма).

«Компактные» последствия были бы и при землетрясении. Даже при довольно крупном. Холм тут очень невысокий, и даже при значительных подвижках земли блокам просто некуда особо сильно разлетаться.

Из естественных причин остается только воздействие какого-то мощного водного потока. Например, в ходе событий Всемирного Потопа, когда на Южную Америку со стороны Тихого океана обрушилась огромная цунами, следы которой нам попадались в Ольянтайтамбо и в окрестностях плато Наска (см. ранее).

Ранее я уже упоминал, что археологи достаточно давно обнаружили и в этом регионе свидетельства какой-то глобальной катастрофы, похожее на воздействие мощного селя. Найденные ими фрагменты скелетов людей и животных нередко лежали в хаотическом беспорядке вместе с обработанными камнями, инструментами, озерным песком и простой щебенкой. И исследователи давно уже обратили внимание на то, что общая картина выглядит так, как будто все это волокла, ломала и сваливала в кучу какая-то сила, похожая на потопную цунами, которая дошла сюда со стороны Тихого океана. На эти же события указывает и наличие в озере Титикака представителей не только пресноводной, но и морской флоры и фауны. И даже высота почти в четыре километра тут особым препятствием не является, ведь цунами вполне могла достигать нескольких километров в высоту и прорваться сюда через горную цепь, используя перевалы.

Так что на Всемирный Потоп можно было бы списать и разрушения в Пума-Пунку. Однако этому мешает сразу два момента.

Во-первых, согласно местным преданиям, Тиауанако (частью которого является Пума-Пунку) – столица Виракочи. Бога, который правил тут не до, а после Потопа.

А во-вторых, судя по всем имеющимся тут геологическим признакам, плато Альтиплано само как таковое образовалось именно в ходе событий Всемирного Потопа (см. ранее). Цунами, прорвавшая сюда, принесла с собой массу обломочного материала, земли и глины. Все это застряло между двумя горными цепями и осело вниз, образовав в дальнейшем плоскую поверхность Альтиплано. А Пума-Пунку стоит как раз на этой поверхности. И более того: сооружения из каменных блоков были размещены на холме, который состоит из того самого селевого материала, принесенного потопной цунами. Так что послепотопное происхождение Пума-Пунку несомненно. Будь иначе, его руины оказались бы не на поверхности, а на значительной глубине (в десятки, а то и сотни метров) – под всем тем мощным осадочным слоем, который образует плато Альтиплано.

2015-10-13

2015-10-13 361

361