Вязкостью называется свойство жидкости оказывать сопротивление усилиям, вызывающим относительное перемещение ее частиц при ламинарном течении. Различают динамическую и кинематическую вязкость.

Причиной вязкостного сопротивления движению является молекулярное взаимодействие между частицами жидкости, а также взаимодействие между молекулами жидкости и движущегося в ней твердого тела.

Обусловленная вязкостью сила внутреннего трения направлена в сторону, противоположную движению слоя, перемещающегося с бóльшей скоростью, и действует на этот слой. Тем самым сила внутреннего трения вызывает сопротивление движению этого слоя жидкости. Вязкость является основным отличием реальной жидкости от жидкости идеальной, которая вязкости не имеет.

Первоначальные основы закона внутреннего трения между слоями жидкости даны И. Ньютоном в 1686 г. и сводятся, в частности, к следующему:

1) вязкость и сила внутреннего трения практически не зависят от давления;

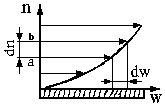

2) внутреннее трение прямо пропорционально относительной скорости перемещения смежных слоев друг по другу или градиенту скорости. Под относительной скоростью в данном случае понимается приращение скорости при переходе от одного слоя «a» к другому слою «b» по нормали к направлению движения жидкости, т.е. dW/dn (рис. 1). Это приращение скорости на единицу длины по нормали к движению потока называют градиентом скорости.

Всесторонние исследования распределения скорости по нормали к стенке показали, что скорость струек различна. По мере приближения исследуемого потока к стенке скорость его уменьшается. На самой поверхности стенки жидкость как бы прилипает к ней, и скорость становится равной нулю. И наоборот, по мере удаления струйки от стенки скорость ее увеличивается.

|

Рис. 1.1. Иллюстрация определения

градиента скорости вблизи

неподвижной поверхности

В дальнейшем высказанное Ньютоном положение о внутреннем трении жидкости было проверено опытами крупнейшего русского ученого Н.П. Петрова (1836–1920).

Математической формулировкой закона Ньютона является выражение:

T = m× F ×dW / dn,

где T – сила внутреннего трения (H) или касательная сила, которую нужно прилагать, чтобы перемещать один слой жидкости относительно другого с постоянной скоростью;

F – площадь соприкосновения слоев жидкости (м2);

dW/dn – градиент скорости (1/сек);

m – динамический коэффициент вязкости или динамическая вязкость (Па·c).

В технической системе единиц динамическая вязкость измеряется в пуазах (П) или сантипуазах и связана с единицей динамической вязкости в системе СИ выражением:

1 П =0,1 Па·с.

Из закона Ньютона вытекает понятие об удельной силе внутреннего трения, или касательном напряжении:

t = T / F= m ×dW / dn.

Из последнего выражения следует, что при dW/dn =1, t=m. Следовательно, коэффициент динамической вязкости выражает силу трения T, приходящуюся на единицу поверхности F между двумя скользящими относительно друг друга слоями, когда на единице длины нормали к поверхности скольжения скорость движения изменяется на единицу скорости.

В системе СГС величина m имеет размерность дина·с/см2. От названия единицы силы – дина и произошло название «динамическая вязкость».

Кинематическая вязкость n определяется по следующему уравнению:

n = m / r м2/с.

В технической системе единиц кинематическая вязкость измеряется в стоксах (Ст) или сантистоксах. Соотношение единиц кинематической вязкости в технической системе единиц и в системе СИ имеет вид:

1 Ст=10-4 м2/с = 1 см2/с.

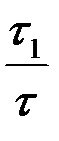

Эталоном вязкости служит дистиллированная вода, поэтому иногда вязкость измеряют в градусах Энглера. Вязкость в градусах Энглера о Е является отношением времени τ 1 истечения 200 см3 исследуемой жидкости из некоего сосуда ко времени τ истечения того же объема дистиллированной воды из того же сосуда при температуре 20 оС:

о Е=  ;

;

где t = 51,6 с.

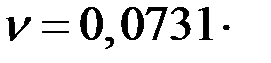

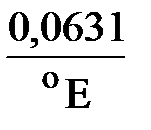

Переход от вязкости в градусах Энглера к кинематической вязкости в системе СИ выполняется по эмпирической формуле Убеллоде:

о Е –

о Е –  см2/с.

см2/с.

Вязкость капельных жидкостей значительно снижается с возрастанием температуры. Вязкость газов, наоборот, увеличивается с ее повышением. Причина различия влияния температуры на вязкость капельных жидкостей и газов обусловлена тем, что вязкость газов имеет молекулярно-кинетическую природу, а вязкость капельных жидкостей в основном зависит от сил сцепления между молекулами. Поскольку плотность газов примерно в тысячу раз меньше плотности капельных жидкостей, то их кинетическая вязкость может быть больше вязкости этих жидкостей.

Справка. Мы говорим «молекулы» воды, газа, белка и т.п. Слово молекула появилось почти 350 лет назад в книге французского философа Пьера Гассенди, изданной в 1647 г. По Гассенди молекула («массочка», от латинского слова «moles» – масса) – это несколько атомов, объединенных в одну группу, сохраняющую свою целостность. По разному объединенные атомы, т.е. разные молекулы, составляют «кирпичики», из которых природа строит разнообразные тела.

Молекулы всех веществ невообразимо малы. Их размеры – миллионные доли миллиметра, т.е. тысячные доли микрона. Ни в какой самый сильный оптический микроскоп невозможно разглядеть молекулы.

Все то, что мы видим, что можем потрогать руками, состоит из гигантского количества молекул. В капельке воды содержится сто секстиллионов молекул – единица с 23 нулями. А на кончике комариного жала (его площадь около 10-10 мм2) могут поместиться десятки тысяч молекул воды.

Молекулы состоят из атомов. Разновидностей атомов не так много: чуть более ста.

Догадки об атомарном строении вещества высказывали еще в глубокой древности. Более 2000 лет назад древнегреческий философ Демокрит представлял себе мир так: «…существуют атомы и пустота. Атомы – неделимые материальные элементы, вечные, неразрушимые, непроницаемые, различаются формой, величиной, положением в пустоте; из их вихря образуются как отдельные тела, так и все бесчисленные миры». [3, стр.36–41].

Слово «атом» происходит от греческого «atomos» – неделимый. Именно это свойство атома древнегреческие философы считали самым главным. Однако они ошибались. Атом оказался делимым. Его строение впервые было описано великим физиком Эрнестом Резерфордом в 1911 году. Он пришел к поразительному выводу: атом внутри не заполнен. Почти вся его масса сосредоточена внутри центральной его части – атомном ядре, вокруг которого вращаются электроны. Атом подобен солнечной системе, уменьшенной в миллиарды миллиардов раз. Поэтому модель Резерфорда называют планетарной моделью атома. Простейшим из атомов является атом водорода, входящий в молекулу воды. Атом водорода состоит из ядра и вращающегося вокруг него по определенным орбитам электрона. Масса атома равна 1,66∙10-27 г. Диаметр атома водорода приблизительно равен 10-8 см. Эта величина соответствует одному ангстрему. Точно определить размер атома нельзя – граница его как бы размыта. Радиус ядра атома водорода примерно в сто тысяч раз меньше радиуса атома и составляет 1,3·10-13 см. Плотность вещества в ядре чрезвычайно велика. Она составляет около 2·1014 г/см3, т.е. около двухсот миллионов тонн в кубическом сантиметре. Плотность же воды равна 1 г/см3. Булавочная головка из вещества с плотностью ядра оказалась бы тяжелее стальной глыбы размером с десятиэтажное здание.

2015-10-14

2015-10-14 2556

2556