В 1838 - 1839 гг. два немецких ученых - ботаник М. Шлейден и зоолог Т. Шванн, собрали все доступные им сведения и наблюдения в единую теорию, утверждавшую, что клетки, содержащие ядра, представляют собой структурную и функциональную основу всех живых существ.

Спустя примерно 20 лет после провозглашения Шлейденом и Шванном клеточной теории другой немецкий ученый - врач Р. Вирхов сделал очень важное обобщение: клетка может возникнуть только из предшествующей клетки. Академик Российской Академии наук Карл Бэр открыл яйцеклетку млекопитающих и установил, что все многоклеточные организмы начинают свое развитие из одной клетки и этой клеткой является зигота.

Изучение химической организации клетки привело к выводу, что именно химические процессы лежат в основе ее жизни, что все клетки живых организмов сходны по своему составу и что процессы обмена веществ протекают однотипно. Обязательными химическими компонентами каждой клетки являются два вида нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), белки, липиды и углеводы.

|

|

|

Таблица 2 - Химический состав клетки

| Органические вещества (в % на сырую массу) | Неорганические вещества (в % на сухую массу) |

| Вода………………....................75-85 | Макроэлементы: Кислород………….……65-75 |

| Белки…………………………..10-20 | Углерод………...….…..15-18 |

| Жиры..............................................1-5 | Водород…………..…....8-10 |

| Углеводы…………………….....0,2-2 | Азот…………………....1,5-3 |

| Нуклеиновые кислоты…..............1-2 | Магний……………….0,02-0,03 |

| Низкомолекулярные вещества….0,1 | Железо……………… 0,01-0,015 |

| Микроэлементы: Медь………………….0,0002 | |

| Иод…………………...0,0001 | |

| Цинк…………………..0,0003 | |

| Ультрамикроэлементы: Не превышают 0,000001 | |

| Радий | |

| Золото | |

| Уран |

Современная клеточная теория включает следующие основные положения:

Клетка - основная единица строения и развития всех живых организмов, наименьшая единица живого.

Клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны (гомологичны) по своему строению, химическому составу, основным проявлениям жизнедеятельности и обмену веществ.

Размножение клеток происходит путем их деления, т.е. каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки. Положения о генетической непрерывности относятся не только к клетке в целом, но и к некоторым из ее более мелких компонентов - к генам и хромосомам, а также к генетическому механизму, обеспечивающему передачу вещества наследственности следующему поколению,

В сложных многоклеточных организмах клетки специализированы по выполняемой им функции и образуют ткани; из тканей состоят органы, которые тесно связаны между собой и подчинены нервным и гуморальным системам регуляции.

|

|

|

3 Типы существующих клеток и их общая структура.

Все клетки делят на две общие группы: -- одну группу составляют бактерии и цианобактерии, которых называют доядерными (прокариотическими), так как у них нет оформленного ядра и некоторых других органоидов; -- другую группу (их большинство) составляют эукариоты, клетки которых содержат ядра и различные органоиды, выполняющие специфические функции. (см. Классификацию живых организмов по Маргелису и Шварцу (Рисунок 2)

Прокариотическая клетка - самая простая и, судя по данным палеонтологической летописи, это, вероятно, первая клетка, возникшая 3-3,5 млрд лет тому назад. Она имеет малые размеры (например, клетки микоплазмы достигают 0,10-0,25 мкм).

Эукариотическая клетка организована гораздо сложнее прокариотической. Из эукариотических клеток в данном курсе изучаются животная и растительная клетки, клетка плесени и клетка дрожжей. Представителями прокариотов является бактериальная клетка.

Специфичность клеточного уровня определяется специализацией клеток, существованием клеток в качестве специализированных единиц многоклеточного организма. На клеточном уровне происходит разграничение и упорядочение процессов жизнедеятельности в пространстве и во времени, что связано с приуроченностью функций к разным субклеточным структурам. Например, у клеток эукариотов значительно развиты мембранные системы (плазматическая мембрана, цитоплазматическая сеть, пластинчатый комплекс) и клеточные органеллы (ядро, хромосомы, центриоли, митохондрии, пластиды, лизосомы, рибосомы).

Клетка эукариотов состоит из трех неразрывно связанных между собой частей: плазматической мембраны (плазмалеммы), цитоплазмы и ядра. У растительной клетки поверх мембраны имеется наружная стенка из целлюлозы и других материалов, выполняющих важную роль, которая представляет собой внешний каркас, защитную оболочку, обеспечивает тургор растительных клеток, пропускает воду, соли, молекулы многих органических веществ. У большинства клеток (особенно животных) наружная сторона мембраны покрыта слоем полисахаридов и гликопротеидов (гликокаликс). Гликокаликс - очень тонкий, эластичный слой (в световой микроскоп не виден). Он, как и целлюлозная стенка растений, осуществляет прежде всего функцию непосредственной связи клеток с внешней средой, однако, он не обладает опорной функцией, как у стенки растительной клетки. Отдельные участки мембраны и гликокаликса могут дифференцироваться и превращаться в микроворсинки (обычно на поверхности клетки, которая контактирует с окружающей средой), межклеточные соединения и связи, находящиеся между клетками ткани и имеющими различную структуру. Одни из них играют механическую роль (межклеточные соединения), а другие участвуют в межклеточных обменных процессах, изменяя электрический потенциал мембраны.

Итак, каждая клетка состоит из цитоплазмы и ядра, снаружи она покрыта мембраной (плазмолеммой), разграничивающей одну клетку от соседних. Пространство между мембранами соседних клеток заполнено жидким межклеточным веществом.

Между клетками растений и животных нет принципиальных различий по структуре и функциям. Некоторые отличия касаются лишь строения их мембран и отдельных органелл. Заметные различия в строении есть между клетками-прокариотами и клетками организмов-эукариотов, но в функциональном плане эти различия нивелируются, ибо везде действует правило «клетка от клетки». Надмолекулярные структуры на этом уровне формируют мембранные системы и органеллы клеток (ядра, митохондрии и др.)

4 Строение биологических мембран.

|

|

|

Основной компонент мембран – фосфолипиды - образуются при присоединении к глицерину вместо третьей жирной кислоты – фосфорной кислоты

|

Рисунок 3 – Липид (схематичное изображение)

Жирные кислоты представляют из себя длинную или короткую цепочку из атомов углерода и водорода, иногда содержащие двойные связи. Они обладают выраженными гидрофобными свойствами.

Рисунок 4 - Схема жирных кислот

Фосфолипиды, являясь по своей химической структуре сложным эфиром многоатомных спиртов с жирными кислотами содержат в качестве добавочных структурных элементов остаток фосфорной кислоты и гидрофильное основание. Головка фосфолипида, включая кроме остатка спирта -глицерида, остаток фосфорной кислоты и основание, обладает выраженными гидрофильными свойствами.

|

Рисунок 4 -Схема фосфолипида

В силу выраженной полярности, фосфолипиды в воде образуют структуру, представленную на рисунке 5.

А

Рисунок 5 - Капля жира в воде (А) и фосфолипидный бислой мембран (В)

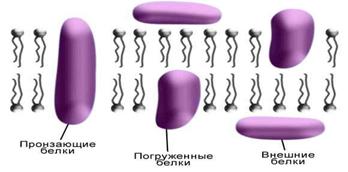

Липиды и белки. В основе мембраны лежит двойной слой липидов и фосфолипидов. Хвосты молекул обращены в двойном слое друг к другу, а полярные головки остаются снаружи, образуя гидрофильные поверхности. Молекулы белков не образуют сплошного слоя, (рисунок 6) они располагаются в слое липидов, погружаясь на разную глубину (есть периферические белки, часть белков пронизывает мембрану насквозь, часть погружена в слой липидов) и выполняя различные функции. Молекулы белков и липидов подвижны, что обеспечивает динамичность плазматической мембраны.

Гликолипиды и холестерол. В мембранах содержатся также гликолипиды и холестерол. Гликолипиды — это липиды с присоединенными к ним углеводами. Как и у фосфолипидов, у гликолипидов имеются полярные головы и неполярные хвосты. Холестерол близок к липидам; в его молекуле также имеется полярная часть.

Гидрофильная головка фосфолипида

Гидрофильная головка фосфолипида

Гидрофобный хвост фосфолипида

Гидрофобный хвост фосфолипида

Рисунок 6 - Схема фосфолипидного слоя мембраны с встроенными белками.

|

|

|

В 1972 г. Сингер и Николсон предложили жидкосгно-мозаичную модель мембраны (рисунок 7), согласно которой белковые молекулы плавают в жидком фосфолипидном бислое. Они образуют в нем как бы своеобразную мозаику, но поскольку бислой этот жидкий, то и сам мозаичный узор не жестко фиксирован; белки могут менять в нем свое положение. Покрывающая клетку тонкая мембрана напоминает пленку мыльного пузыря — она тоже все время «переливается» Ниже суммированы известные нам данные, касающиеся строения и свойств клеточных мембран.

1. Толщина мембран составляет около 7 нм.

2. Основная структура мембраны — фосфолипидный бислой.

Рисунок 7 - А. Трехмерное изображение жидкостно-мозаичной модели мембраны. Б. Плосткостное изображение. Гликопротеины и гликолипиды связаны только с наружной поверхностью мембраны.

3. Гидрофильные головы фосфолипидных молекул обращены наружу — в сторону водного содержимого клетки и в сторону наружной водной среды.

4. Гидрофобные хвосты обращены внутрь — они образуют гидрофобную внутреннюю часть бислоя.

5. Фосфолипиды находятся в жидком состоянии и быстро диффундируют внутри бислоя — перемещаются в латеральном направлении.

6. Жирные кислоты, образующие хвосты фосфолипидных молекул, бывают насыщенными и ненасыщенными В ненасыщенных кислотах имеются изломы, что делает упаковку бислоя более рыхлой. Следовательно, чем больше степень ненасыщенности, тем более жидкую консистенцию имеет мембрана.

7. Большая часть белков плавает в жидком фосфолипидном бислое, образуя в нем своеобразную мозаику, постоянно меняющую свой узор.

8. Белки сохраняют связь с мембраной, поскольку в них есть участки, состоящие из гидрофобных аминокислот, взаимодействующих с гидрофобными хвостами фосфолипидов; вода из этих мест выталкивается. Другие участки белков гидрофильны. Они обращены либо к окружению клетки, либо к ее содержимому, т. е. к водной среде.

9. Некоторые мембранные белки лишь частично погружены в фосфолипидный бислой, тогда как другие пронизывают его насквозь.

10. К некоторым белкам и липидам присоединены разветвленные олигосахаридные цепочки, играющие роль антенн. Такие соединения называются соответственно гликопротеинами и гликолипидами.

11. В мембранах содержится также холестерол. Подобно ненасыщенным жирным кислотам он нарушает плотную упаковку фосфолипидов и делает их более жидкими. Это важно для организмов, живущих в холодной среде, где мембраны могли бы затвердевать. Холестерол делает мембраны также более гибкими и вместе с тем более прочными. Без него они бы легко разрывались.

12. Две стороны мембраны, наружная и внутренняя, различаются и по составу, и по функциям.

Фосфолипидный бислой, как уже было сказано, составляет основу структуры мембраны. Он также ограничивает проникновение полярных молекул и ионов в клетку и выход их из нее. Ряд функций выполняют и другие компоненты мембран.

5 Функции биологических мембран

Мембранные структуры являются «ареной» важнейших жизненных процессов, причем двухслойное строение мембранной системы значительно увеличивает площадь «арены». Кроме того, мембранные структуры обеспечивают отделение клеток от окружающей среды, а также пространственное разделение в клетках многих биологических молекул. Мембрана клеток обладает высокоизбирательной проницаемостью, пропуская в клетку или из нее различные вещества. Помимо мембран общего назначения в клетках существуют внутренние мембраны, которые ограничивают клеточные органеллы.

Регулируя обмен между клеткой и средой, мембраны обладают рецепторами, которые воспринимают внешние стимулы. В частности, примерами восприятия внешних стимулов являются восприятие света, движение бактерий к источнику пищи, ответ клеток-мишеней на гормоны, например, на инсулин. Некоторые из мембран одновременно сами генерируют сигналы (химические и электрические). Замечательной особенностью мембран является то, что на них происходит превращение энергии. В частности, на внутренних мембранах хлоропластов происходит фотосинтез, а на внутренних мембранах митохондрии осуществляется окислительное фосфорилирование.

Компоненты мембран находятся в движении. Построенным главным образом из белков и липидов, мембранам присущи различные перестройки, что определяет раздражимость клеток – важнейшее свойство живого.

С конца прошлого века известно, что клеточные мембраны ведут себя не так, как полупроницаемые мембраны, способные пропускать лишь воду и другие малые молекулы, например молекулы газов. Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью: через них медленно диффундируют глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты, глицерол и ионы, причем сами мембраны активно регулируют этот процесс — одни вещества пропускают, а другие нет.

Транспортная функция мембран

Транспорт через мембрану осуществляется путем диффузии (по градиенту концентрации) или активного переноса (против градиента концентрации) с затратой энергии в виде АТФ.

Транспорт может быть облегченным, если ему способствует какой-нибудь переносчик или система переносчиков (наличие особых белков-ферментов - пермеаз, изменяющих свою конформацию, в результате чего в мембране открываются “ворота” (или каналы), обеспечивающие поступление отдельных ионов, солей неорганических и органических молекул в клетку или их удаление из клетки).

1. Белки-каналы и белки-переносчики осуществляют избирательный транспорт полярных молекул и ионов через мембрану

2. Белки нередко функционируют как ферменты. В качестве примера укажем на микроворсинки эпителия, выстилающего некоторые отделы кишечника. Плазматические мембраны этих эпителиальных клеток содержат пищеварительные ферменты.

3. Рецепторные молекулы. У всех белковых молекул весьма специфическая конформация, Это делает их идеальными рецепторами, т. е. молекулами, при помощи которых от клетки к клетке передаются те или иные сигналы. Например, гормоны являющиеся химическими посредниками, циркулируют в крови, но присоединяются они только к особым клеткам-мишеням, у которых есть соответствующие рецепторы. Нейромедиаторы — химические вещества, обеспечивающие проведение нервных импульсов, — тоже связываются с особыми рецепторными белками нервных клеток.

4. Антигены действуют как маркеры, своего рода «ярлыки», позволяющие опознать клетку. Это гликопротеины, т. е. белки с присоединенными к ним разветвленными олигосахаридными боковыми цепями, играющими роль «антенн». Существует бесчисленное множество возможных конфигураций этих боковых цепей, так что у каждой клетки может быть свой особый маркер. С помощью маркеров клетки способны распознавать другие клетки и действовать согласованно с ними, например при формировании тканей и органов у многоклеточных организмов. Это же свойство позволяет иммунной системе распознавать и атаковать чужеродные антигены.

5. У гликолипидов тоже имеются разветвленные олигосахаридные боковые цепи и они также помогают клеткам распознавать друг друга. Гликолипиды могут служить рецепторами для химических сигналов. Вместе с гликопротеинами гликолипиды обеспечивают правильное сцепление клеток при их объединении в ткани.

6. Перенос энергии. При фотосинтезе и дыхании в мембранах соответственно хлоропластов и митохондрий действуют системы переноса энергии, в которых также участвуют белки.

7. Холестерол служит дополнительным «стопором», препятствующим перемещению полярных молекул через мембрану в обоих направлениях — в клетку и из клетки.

Рисунок 8 – Процессы, происходящие на мембранах

2018-01-08

2018-01-08 1187

1187