В Сахаре выпадает менее 50 мм осадков в год. Особенно пустынные места (танезруфты) окружают массив Ахаггар, исключительно засушлива Ливийская пустыня. Часть влаги конденсируется из туманов, особенно частых весной на Атлантическом побережье, за счет выпадающей утром на скалах росы. В северной части пустыни бывает снег. Однако снегопады - редкое явление. В северной половине Сахары осадки связаны с зимним проникновением циклонов полярного фронта южнее их обычных путей, в южной они вызываются летними вторжениями экваториальных муссонов севернее средней многолетней границы.

Благоприятные орографические условия для выпадения осадков, приходящих как с севера, так и с юга, имеются на склонах массивов Ахаггар и Тибести, но данные об их климате очень скудные. Известно, что на единственной метеорологической станции в Ахаггаре выпадает до 150 мм осадков в год. На вершинах Ахаггара и Тибести зимой температуры опускаются до -12...-17 ºС. В условиях сильной инсоляции испаряемость в Сахаре исключительно велика. Значительная часть осадков испаряется, не достигнув земной поверхности, коэффициент увлажнения практически равен нулю.

|

|

|

Современные климатические условия установились в Сахаре с конца плювиальных эпох плейстоцена, во время которых зона пустынных ландшафтов протягивалась не более чем на 5º между 20 и 25º с. ш. Эту зону пересекали мощные реки: с нагорья Тибести одна из рек направлялась к впадине Бильма и древнему Пра-Чадскому озеру. С Сахарского Атласа в бессточное озеро Лраван текла река Саура; с юга к нему нес воды Пра-Нигер. Однако большая часть Сахары, как и в настоящее время, оставалась областью внутреннего стока и только на востоке в Ныл, который уже впадал в Средиземное море, собирались воды рек, начинавшихся на хребте Этбай. От плювиальных эпох в Сахаре сохранились полузасыпанные песком сухие русла (уэды), плащи из плохо окатанных галечников, которые оставляли иссякавшие реки, некоторые представители животного и растительного мира, мигрировавшие по долинам рек с севера и с юга и уцелевшие в долинных оазисах в горах Ахаггара и Тибести.

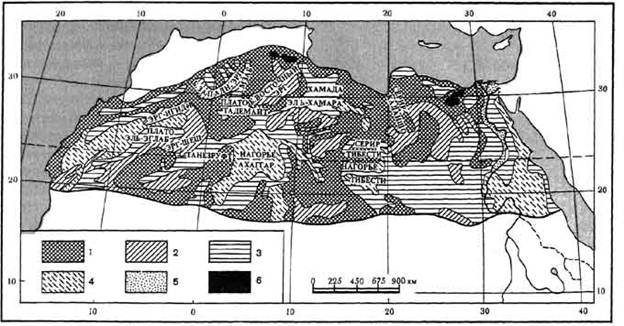

Сахару нельзя считать песчаной пустыней. Скопление песков - эрги покрывают около 20 % ее площади, остальную территорию занимают пустыни щебнистые - хамады, галечниковые - реги и глинистые - сериры (рис. 67). Имеется определенная тектонико-генетическая связь между гипсометрическим положением этих пустынь. Она позволяет установить роль новейших тектонических движений в размещении пустынь. Хамады занимают приподнятые участки Сахаро-Аравийской платформы. Они сложены коренными породами. Горные (скалистые) хамады развиваются на обнаженном кристаллическом фундаменте. Очень большую площадь занимают хамады на осадочных мезозойских и палеоген-неогеновых отложениях (известняках и песчаниках).

|

|

|

На склонах тектонических котловин и прогибов в областях развития дельтовых отложений плювиальных эпох распространены преимущественно галечниковые реги, в которых песчаный материал вымыт водой или вынесен верхом. Эрги образуются в периферических районах плейстоценовой аллювиально-озерной аккумуляции путем энергичного развевания рыхлых наносов и их переотложения в грядовые пески под действием ветра. Сериры - глинистые равнины с солончаками (шоттами) лежат

Рис. 67. Типы пустынь Сахары: 1 - реги и сериры, 2 - эрги, 3 - щебнистые хамады, 4 - скалистые хамады, 5 - долина Нила, 6 - солончаки

в наиболее низких участках областей опускания.

Сохранность обширных плато Сахары от разрушения энергичным физическим выветриванием поддерживается защитными корами, главным образом известняково-гипсовыми. Коры имеют разный возраст и находятся в различных стадиях развития. Наиболее молодые коры - это солончаки шоттов во впадинах сериров. В регах коры более древние, плотные и плитообразные. На поверхности хамад они образуют плотную горную породу, покрытую щебенкой выветрелого поверхностного слоя. Имеется прямая связь между глубинами залегания грунтовых вод и возрастом кор: чем древнее коры, тем глубже залегают под ними грунтовые воды.

Водоносные горизонты артезианских бассейнов Сахары обеспечивают водой многочисленные оазисы, а также нефтяные и газовые промыслы Алжира и Ливии. Оазисы протягиваются вдоль уэдов. Почти все они созданы человеком. В оазисах растут финиковые пальмы, хлопчатник, самые большие сборы которого дает один из крупнейших оазисов мира - Нильская долина. Высотная плотина вблизи г. Асуана, построенная АРЕ при помощи Советского Союза, позволила значительно расширить поливные площади для этой ценнейшей культуры в Египте и Судане.

Уже отмечались бедность флоры Сахары и скудность ее растительного покрова. Ввиду крайне суровых условий обитания в пустыне преобладают однолетние растения эфемеры, вегетационный цикл которых длится 1-2 недели. Многолетние травы, полукустарники и кустарники встречаются лишь в местах наилучшего увлажнения почв (где близко к поверхности залегают грунтовые воды). Особенно бедна флора и разрежена злаково-кустарниковая растительность на возвышенных хамадах и регах, окружающих массивы Ахаггар и Тибести. Флористически более богат растительный покров каменистых низких равнин и плато северной и южной Сахары, но он почти уничтожен вследствие длительного выпаса и использования растительности на бытовые нужды кочевниками. На участках, длительное время остававшихся нетронутыми, проективное покрытие поверхности ксерофитами (преобладают лебеда и другие маревые) достигает 88 %, относительно густая растительность галофитов окружает и солончаковые впадины пустыни (проективное покрытие до 50 %).

Песчаные пустыни Сахары впитывают влагу рос и редких дождей, многие дюнные гряды закреплены длиннокорневыми безлистными кустарниками, полукустарниками и злаками, среди которых широко распространены сахарский дрок (Genista saharae), эфедра (Ephedra alata), дрин (Aristida pungens). Вдоль атлантического побережья высокая относительная влажность воздуха, росы и туманы поддерживают существование довольно густых зарослей лебеды, а также низкорослых кактусоподобных молочаев (Euphorbia echinus) и лишайников. Структурно-морфологические различия Сахары позволяют выделить в ней несколько областей: Западная Сахара. Она лежит между Атлантическим океаном и хамадой Эль-Хамра. В ней преобладают низкие равнины, сложенные кристаллическими породами (плато Эль-Эглаб) и осадочными свитами (Тадемаит, Тингерт). Плато окружают обширную впадину Эль-Джоф - синеклизу древнего основания и впадину Эр-Pup - район недавнего тектонического погружения предатласского передового прогиба. Большая часть прогиба, заполненная продуктами сноса с гор, выражена в рельефе наклонными плато, сильно расчлененными уэдами.

|

|

|

По высокой влажности воздуха, относительно сниженным температурам под влиянием холодного Канарского течения, большей концентрации растительности в Западной Сахаре выделяется Приатлантическая аккумулятивная равнина. Южная часть Западной Сахары - особенно жаркий район, почти лишенный растительности, занятый главным образом хамадами и регами. В ее северной части выделяются крупные скопления песков (эрги Большой Западный и Большой Восточный), а также обширный район развития сериров и крупных солончаков, часть которых лежит ниже уровня океана (Шотт-Мельгир - 26 м). По уэдам, берущим начало с Сахарского Атласа и Ахаггара, в пустыне на десятки и сотни километров протягиваются оазисы финиковых пальм.

Центральная Сахара. Она включает нагорья Ахаггар и Тибести и прилегающие к ним с севера и юга районы. На севере находится сильно раздробленная тектоническими движениями Ливийская Сахара, в которой щебнистые хамады окружают обширные впадины, занятые крупными скоплениями песков. Разломы фундамента Ливийской Сахары сопровождались излияниями лав, слагающих невысокие плато. С юга к Ахаггару и Тибести примыкают периферические части суданских впадин. Центральносуданская впадина включает крупный эрг Тенере и впадину Боделе, глинисто-солончаковые холмистые равнины которой в плейстоцене занимало большое озеро.

Центральный горный район. Это наиболее замечательный район, приподнятый по линиям разломов в конце неогена. Вулканические пики (на Ахаггаре), лавовые плато и потухшие вулканы (на Тибести) венчают высочайшие массивы. Горячие источники и выделения сернистых газов указывают на недавно закончившуюся вулканическую деятельность. На вершинах нагорий берет начало множество речек, часть которых сохраняет постоянные водотоки в глубоких и тенистых ущельях. По ним высоко взбираются деревья и кустарники, образующие местами довольно густые заросли. Флористический состав растительности изменяется с высотой: в нижней зоне - сахарско-тропической - сосредоточены типичные представители суданской флоры - пальма дум, дерево ирак (Satvadora persica). В средней зоне - сахарско-средиземноморской - растут дубы, можжевельники, олеандры, дикое оливковое дерево (Оlea taperrini), мирт и вымирающий кипарис (Cupressus dupreziana). На вершинах нагорий, особенно на Тибести, встречаются пятна горно-степной растительности.

|

|

|

Ахаггар и Тибести окружены поясом куэстовых гряд (тассили). Между грядами лежат широкие продольные долины, моноклинальные уступы куэст разделены сухими узкими поперечными ущельями. Пояс тассили, сложенный водопроницаемыми песчаниками и известняками, отличается особенной безжизненностью ландшафтов. Совершенно пустынно плато Танезруфт, примыкающее с запада к Ахаггару.

Восточная Сахара. Она включает пустыни Ливийскую, Аравийскую и Нубийскую. Ливийскую пустыню (в отличие от других районов Сахары) не пересекают уэды. По-видимому, даже в плювиальные эпохи плейстоцена она оставалась очень сухой. Северную часть пустыни занимают низменности и впадины (Каттара - 133 м), лежащие в прогибе фундамента материка. В остальной части преобладают структурно-ступенчатые плато с глубокими впадинами, в которых лежат оазисы Фара-фра, Бахария, Дахла и Харга, и многочисленными останцовыми плато (на юге). Северные впадины в плювиальные эпохи были заняты крупными озерами. Отлагавшиеся в них пески впоследствии были переотложены ветром на плато, где образуют одно из самых крупных в мире песчаных скоплений - Ливийское песчаное море с характерным ячеистым рельефом (продольные гряды, соединенные песчаными перемычками). Вблизи оазисной долины Нила преобладают длинные гряды дюн, из которых гряда Абу-Мухаррик протягивается на 650 км.

Нубийская и, особенно, Аравийская пустыни пересечены короткими сухими руслами древних рек, направлявшихся к Нилу. В долинах грунтовые воды поддерживают существование довольно густой растительности (акации, тамариски, сикоморы - Ficus sycomorus). Истоки рек лежат на склонах хребта Этбай - горстового массива, уцелевшего при обрушении Эритрейской антеклизы. От Суэцкого перешейка до тропика побережье Красного моря - очень жаркая пустыня с постоянно высокой относительной влажностью воздуха. Южнее вдоль берега и на склонах гор появляется полупустынная растительность, существующая за счет скудных зимних осадков.

СУДАНО-ВЕРХНЕГВИНЕЙСКАЯ СТРАНА

Судано-Верхнегвинейская страна простирается от южных границ Сахары до Гвинейского залива и северных краевых поднятий впадины Конго. Она занимает южную окраину Сахаро-Аравийской платформы, для которой характерны пологие тектонические прогибы и поднятия. В Судане на общем фоне невысокого (300-400 м) равнинного рельефа прогибы выражены впадинами среднего Нигера, озера Чад и среднего течения Белого Нила, выполненными четвертичными песчано-глинистыми отложениями. К впадине среднего Нигера с запада примыкает Сенегамбия - опущенная по линии разломов приатлантическая часть платформы, остававшаяся до начала четвертичного периода под уровнем моря. С востока над впадиной поднимаются кристаллический массив Аир (2022 м) и плато Джоc (1735 м), соединенные низкими плоскими возвышенностями, сложенными песчаниками и известняками. Впадину озера Чад отделяют от впадины Белого Нила цокольная равнина Дарфур и частично перекрытая осадочным чехлом цокольная равнина Кордофан, увенчанные многочисленными островными горами. В Сенегале, на Зеленом мысу и в Дарфуре поднимаются вулканические конусы, связанные с верхненеогеновыми разломами, (Марра - 3088 м в Дарфуре - высшая вершина Судана).

Вдоль гористого северного побережья Гвинейского залива, в горах и возвышенностях Верхней Гвинеи вновь выступает кристаллическое основание Африканской платформы. Верхнегвинейская возвышенность круто обрывается к аккумулятивной прибрежной низменности и полого понижается

Главную особенность природы страны определяет положение ее между тропическими и экваториальными широтами (17-5º с. ш.). В Судане и Верхней Гвинее происходит смена ландшафтов от тропических пустынь Сахары к гилеям экваториальной Африки. Она совершается очень постепенно через ландшафты саванн и обусловливается нарастанием влажности климата. В летнее время Верхнюю Гвинею и равнины Судана заполняет экваториальный воздух, приносимый юго-западными муссонами, затягивающимися с океана в Сахарскую барическую депрессию. Мощность экваториального муссона и длительность его вторжения убывают к северу, к границам Сахары, где в середине лета проходит тропический фронт, но циклоническая деятельность почти не развивается. Экваториальный муссон приносит с собой главным образом конвективные осадки.

В Южном Судане, на общем фоне дождливого сезона, длящегося 8-10 месяцев, наблюдается два максимума в связи с двукратным прохождением Солнца через зенит. С истощением влагоемкости муссона и количество осадков убывает с юга на север с 1800-1500 до 350-250 мм и менее. Особенно много осадков (более 3000 мм/год) выпадает на прибрежной низменности Гвинейского залива и наветренных склонах лежащих за ней возвышенностей. Исключение составляет лишь засушливый участок побережья Ганы и Того, простирающийся параллельно ветрам с океана. Здесь годовая сумма осадков падает до 700 мм.

В зимний сезон в Судан вторгается сухой и жаркий северо-восточный пассат. Обычно вдоль 5-7º с. ш. на линии тропического фронта он сталкивается с экваториальным воздухом, по-прежнему проникающим с океана на побережье, где зимний период почти такой же влажный, как и летний. Однако иногда пассат достигает побережья и приносит с собой высокие температуры и сухость.

Смена влажного и сухого сезонов происходит повсеместно на фоне постоянно высоких температур (средние месячные температуры нигде не опускаются ниже 20 ºС). Наименьшие амплитуды температур наблюдаются на Гвинейском побережье, где они не превышают 3 ºС (27 и 24 ºС). Во внутренних районах Судана, особенно в его северной предсахарской полосе, средние температуры перед началом сезона дождей (в апреле-мае) поднимаются до 30-35 ºС. В дождливые месяцы (в июле и особенно в августе) они понижаются до 27 ºС.

На примере Судана можно видеть, насколько сильно в субэкваториальных широтах Африки в саваннах и редколесьях сезонное увлажнение влияет на ритмику природных процессов. Во влажный сезон реки широко разливаются. В верховьях в горах активно протекает боковая и линейная эрозия, в средних и нижних участках течения на равнинах реки отлагают глинисто-песчаные наносы. Почвы находятся в состоянии промывного режима, в их нижние горизонты выносятся продукты быстро разлагающихся органических остатков и растворимых минеральных соединений. В эти месяцы развивается травянистая растительность и покрываются листьями деревья.

В сухой сезон сильно мелеют и замедляют свое течение реки южной и средней части Судана. На севере они пересыхают (за исключением транзитных). Интенсивно протекают физическое выветривание, дефляция аллювиальных наносов, облегчаемая в этот период выгоранием или выжиганием злаков. Деревья сбрасывают листву (по крайней мере в Северном Судане), хотя цветение многих видов приходится именно на бездождные месяцы. В почвах происходит подтягивание почвенных растворов, из которых выпадают подвижные гидроксиды железа, накапливающиеся в иллювиально-железистых горизонтах, образуются уплотнения, конкреции и стяжения различной плотности и размеров. На побережье Гвинейского залива и на южных склонах Верхнегвинейской возвышенности все природные процессы протекают в условиях непрерывного увлажнения, свойственного зоне влажных экваториальных лесов.

В Судано-Верхнегвинейской стране выделяются саванны и редколесья Суданских равнин и влажные экваториальные и субэкваториальные (муссонные) леса Верхней Гвинеи с очень постепенными переходами Отпрепарированные эрозией полупустынные структурно-ступенчатые плато Большого Намакваленда (к северу от реки Оранжевая)

между ними в тех немногих местах, где естественные природные комплексы не нарушены давней сельскохозяйственной деятельностью человека.

На равнинах Судана ярким внешним признаком, характеризующим типы ландшафтов, является растительность. Она особенно хорошо изучена в западном Судане, где в соответствии с изменением экологических условий выделяют с севера на юг три геоботанические зоны - Сахельскую, Суданскую и Гвинейскую.

В Сахельской зоне на границе с Сахарой на красновато-бурых и красно-бурых почвах распространена полупустынная колючедревесная формация, переходящая южнее в опустыненные акациевые саванны. Для полупустынь характерны кустарники высотой 1-5 м и разбросанные между ними отдельные невысокие деревья, типичные ксерофиты с редуцированными листьями и обилием колючек (до 5 см длиной). Кустарники и деревья представлены преимущественно различными видами акаций. Злаки растут редко, отдельными дернинами, чаще других встречается дикое просо. Жизненный цикл растений этой зоны очень короткий (два-три месяца). Большую часть года кустарники и деревья стоят без листьев, злаковый покров выгорает. В акациевой саванне деревья преобладают над кустарниками. Кроны многих акаций имеют зонтиковидную форму. Кроме акаций здесь растут баобабы, пальма дум, встречаются также деревья и кустарники из семейства молочайных, с мясистыми листьями с водосодержащей тканью.

Полупустыни и опустыненные саванны издавна использовались под пастбища. Засухи (последняя катастрофическая 1968-1973 гг.) и перевыпас привели к нарушению неустойчивых экосистем ландшафтов прежде всего вследствие почти полного уничтожения растительного покрова. Началось активное развевание древних эргов южной окраины Сахары и наступление пустыни на юг со скоростью 1 км/год.

В Суданской зоне широко распространена типичная саванна со сплошным злаковым покровом преимущественно из различных видов бородача - Andropogon, выгорающим за 4-6 месяцев засушливого периода. Злаки ксероморфны, с узкими и прямыми листьями, высота злакового покрова увеличивается с севера на юг с 1 до 1,5 м. Деревья представлены акациями, молочайными, баобабами и веерными пальмами. Очень характерно для этой формации масляное дерево, или карите (Butyrospermum parkii). Карите и некоторые другие деревья саванн обладают замечательным свойством - переносить ежегодные пожоги злаков, издавна широко практикуемые во всей тропической Африке. У таких пирофильных деревьев ствол защищен толстым слоем обуглившейся с поверхности пробки. Другие деревья и кустарники, переносящие пожары, имеют глубокую корневую систему, способны размножаться корневой порослью.

Деревья и злаки наиболее пышно развиваются в понижениях рельефа на лучше увлажняемых красно-бурых почвах. На более высоких и лучше дренируемых местах на красно-коричневых почвах развивается формация сухих лесов. В составе этих лесов главным образом листопадные деревья, но изредка встречаются и вечнозеленые.

В Гвинейской прибрежной зоне господствуют влажные высокотравные саванны и смешанные листопадно-вечнозеленые леса, массивы которых придают ландшафтам южного Судана парковый характер. Высокотравные саванны (с местными видами дикого проса и бородача высотой до 5 м) занимают водораздельные плато, на которых развиваются красные почвы, скрывающие латеритную броню. Лесные массивы приурочены к долинам и котловинам с высоким стоянием грунтовых вод. В них встречаются как мезофильные, так и гигрофитные виды, густо развивается подлесок, злаковый покров почти исчезает.

По долинам рек Гвинейской зоны далеко на север проникают галерейные леса, образованные вечнозелеными гигрофитными видами деревьев. В засушливый сезон они не испытывают недостатка влаги, поскольку получают ее от грунтовых вод. В состав этих лесов входят панданус с досковидными корнями-подпорками (Рапdanus spp.), дикое кофейное дерево (Coffea liberica), также листопадный капок (Ceiba spp.).

Суданская и Гвинейская саванновые зоны - территории древнего земледельческого освоения и скотоводства (в районах, не зараженных мухой це-це). Подсечно-огневая система земледелия привела к уничтожению первичной лесной растительности, смешанных листопадно-вечнозеленых, вечнозелено-листопадных, листопадных лесов и редколесий, сохранившихся лишь небольшими массивами. Здесь сосредоточены в настоящее время пахотные земли, на которых выращиваются продовольственные Гигантские крестовники на горе Рувензори. Эти необычайные горные растения растут на высоте 4500 м культуры, а также продовольственные плантации.

Влажные экваториальные леса занимают прибрежную низменность Гвинейского залива и склоны гор до высоты 1000 м. Леса образуют два крупных массива - западный Гвинейский и восточный Нигерийский, сосредоточенные в наиболее влажных районах вблизи дождевых экранов самых высоких прибрежных массивов. На засушливом отрезке побережья Ганы и Того их разделяют влажные саванны с рощами пальм. Площадь гилей сильно сократилась вследствие расчистки земель под плантационные культуры и вырубки лесов.

Западный форпост Верхнегвинейской возвышенности - массив Фута-Джаллон. Кристаллический фундамент массива перекрывают плотные нижнепалеозойские кремнистые песчаники, уцелевшие от денудации вследствие бронирующего их латеритного панциря. Плато, бронированные такими панцирями, представляют собой каменистые равнины (бовали), лишенные почвенного покрова и растительности. Только в расщелинах скал здесь растут жесткие ксерофитные злаки.

Несмотря на сравнительно небольшую высоту Фута-Джаллона (до 1425 м), на его вершинах выпадает много дождей. Атмосферные осадки, быстро стекающие с водонепроницаемой латеритной кровли, питают множество рек, спадающих с уступов плато стремительными каскадами. Здесь берут начало реки Сенегал и Гамбия. На западных склонах массива, лишенных латеритных кор, в некоторых местах сохранился первичный смешанный (листопадно-вечнозеленый) лес, спускающийся к северу до реки Гамбии, где сухой сезон до 4-5 месяцев.

Восточнее Фута-Джаллона в Сьерра-Леоне и Либерии поднимаются сложенные кристаллическими породами горы (гора Бинтимани, 1948 м). На их южных наветренных склонах на высотах более 1000 м, в поясе несколько пониженных температур, непрерывных моросящих дождей и густых туманов растут горные гилейные леса с древовидными папоротниками, эпифитами (орхидеями и бегониями), лишайниками.

Между горами Сьерра-Леоне и Либерии и меридиональными кварцитовыми хребтами Атакора и Того лежит широкая полоса тектонического прогиба, в котором кристаллические породы слагают низкие (400-500 м) полого волнистые цокольные равнины. В бассейне Оти-Вольта прогиб пересечен меридиональной мульдой. В ней сохранились докембрийские песчаники, образующие структурно-ступенчатые равнины. Из-за незначительных высот Верхнегвинейская возвышенность теряет здесь свое значение ландшафтно-климатического барьера: влажные высокотравные саванны и смешанные леса свободно проникают из Судана к югу, оттесняя влажные экваториальные леса от прибрежной низменности.

Восточнее гор Того и Бенина кристаллический пенеплен повышается до 500-1000 м по направлению к плато Джоc (2010 м), ограниченному широкими древними тектоническими впадинами Нигера и Бенуэ и перекрытому лавами. На плато, лежащем в ветровой тени нагорья Камерун, злаково-кустарниковая растительность представляет вторичную формацию, возникшую на месте сведенных саванновых лесов.

ВПАДИНА КОНГО И ЕЕ КРАЕВЫЕ ПОДНЯТИЯ

Впадина Конго - самая крупная (площадь около 3 млн. км2), полностью замкнутая синеклиза Африканской платформы. C севера, запада и юга она обрамлена кольцом антеклиз древнего кристаллического фундамента - плосковершинными поднятиями, выровненными несколькими циклами пенепленизации: на севере - поднятием Азанде, на западе Нижнегвинейским, пересекаемыми нижним течением Конго (Заира), на юге - поднятием Лунда-Шаба. В строении плоскогорий Нижнегвинейского поднятия [в районе нижнего Конго (Заира) и в поднятии Лунда-Шаба (в провинции Шабы) принимают участие прерывистые складки, развившиеся в платформенных геосинклиналях, заложенных в ослабленных зонах докембрийского цоколя. Восточный сектор кольцевого вала достигает наибольшей высоты и имеет наиболее расчлененный горный рельеф. Его образуют горстовые и вулканические массивы, обрамляющие западную систему разломов Восточной Африки.

Докембрийский фундамент во впадине Конго скрыт под мощными, преимущественно континентальными свитами, накопление которых началось в верхнем палеозое и закончилось в конце неогена отложением песков, аналогичных пескам Калахари в Южной Африке. Пятна их сохранились на северном и южном краевых поднятиях, но в центре впадины они скрыты под четвертичными флювиоозерными осадками. Это указывает на то, что свои современные очертания впадина получила только в плейстоцене. Прогиб был наиболее значительным в центре и привел к образованию двух "платформ" - нижней и верхней. Нижняя - аккумулятивная равнина - лежит на высоте 300-500 м над уровнем моря, Верхняя, лучше всего выраженная на юге и востоке, образует полого-наклонное во внутрь плато и находится на высоте 500-1000 м. Она отделена от нижней платформы флексурным уступом высотой 100-300 м, хорошо заметным по кольцу водопадов Конго и ее притоков. Второе кольцо водопадов, лежащее выше по течению рек, отмечает перегиб склонов при переходе от верхней платформы к краевым антеклизам.

Прогибание центра впадины и воздымание широтного поднятия Азанде привело к перестройке речной сети. Реки, направлявшиеся в палеогене и неогене с юга на север, к озеру Чад, стали впадать в озеро Бусира, образовавшееся на дне впадины. В конце плейстоцена это озеро было спущено рекой, заложившейся на западных склонах Нижнегвинейского поднятия. Это послужило началом формирования современного течения Конго.

Географическое положение впадины Конго в экваториальных и субэкваториальных широтах определяет основные особенности ее климата и ландшафтов. Северная часть впадины (до 2º ю. ш.) лежит в поясе экваториального климата, поднятие Азанде и вся южная часть страны - в поясе климата экваториальных муссонов. Приносимый пассатами северного и южного полушарий континентальный тропический воздух трансформируется над влажными гилеями в экваториальный. Влажные воздушные массы затягиваются во впадину Конго и с океанов: летом северного полушария в западную часть впадины проникают юго-западные муссоны с Гвинейского залива, зимой в восточную ее часть заходят юго-восточные пассаты с Индийского океана, сохраняющие вплоть до уровня пассатной инверсии некоторое количество влаги. Зенитальное или близкое к нему положение в течение года Солнца обусловливает равномерно высокое прогревание и активную конвекцию влажных воздушных масс. Средние месячные температуры воздуха в приэкваториальной полосе колеблются между 23 и 25 ºС лишь на краевых поднятиях, на высотах более 1000 м заметно сказываются колебания по сезонам: в Шабе средняя температура самого теплого месяца 24 ºС, самого холодного 16 ºС.

Крупноволновые возмущения, с которыми влажный экваториальный воздух поступает с Атлантического океана, а также мощные конвективные токи воздуха разрешаются сильными ливнями. Годовые суммы осадков во впадине Конго не так велики, как в открытой к океану впадине Амазонки, но все же достигают в ее центральных районах 2000-2200 мм. На наветренных склонах Нижнегвинейского поднятия количество осадков возрастает до 3000 мм, а на склонах вулкана Камерун до 10 000 мм - наибольшей для Африки величины.

На фоне равномерного в году выпадения осадков имеются два максимума - весенний и осенний. Сухой сезон выражен лишь на северной и южной окраинах впадины и вдоль приатлантической низменности, южнее устья Конго (Заира). На поднятиях Азанде и Лунда-Шаба годовые суммы осадков еще очень велики (1500-1700 мм/год), но в течение двух-трех зимних месяцев количество их падает ниже среднемесячной нормы, необходимой для произрастания гилей (ниже 30 мм). На приатлантической низменности осадков выпадает 500 мм и менее в связи с воздействием нисходящих токов воздуха восточной периферии Южно-Атлантического максимума и низкого положения пассатной инверсии, вызываемой холодным Бенгельским течением. Под его влиянием вдоль берега значительно снижаются и температуры (особенно летние). Общий расход влаги на испарение и просачивание во впадине Конго составляет около половины ее прихода. Нигде на материке не наблюдается более благоприятных условий для формирования столь мощной системы стока, какой является река Конго (Заир).

2013-12-31

2013-12-31 876

876