Работа с посудой на шлифах. В лабораторной практике получила распространение стеклянная посуда с коническими и шаровыми соединениями (рис. 7), шлифованными или мелированными. Внешний шлиф 2 называют муфтой, а внутренний 1 – керном.

При проведении лабораторных работ обычно используют посуду со стандартными коническими шлифованными соединениями (рис. 7, а) диаметром 14,5, 19 и 29 мм. Для фиксации конических шлифов используются пружинки 3 или резиновые колечки 4, которые крепятся за припаянные к трубкам «усики». При сборке приборов с такими шлифами необходимо проявлять особую осторожность, так как даже малейший перекос может привести к их повреждению.

Шаровые шлифованные соединения (рис. 7, б) позволяют изменять угол между фиксируемыми деталями без нарушения герметичности, не боятся перекосов, выдерживают большие нагрузки и находят применение в приборах, работающих под вакуумом. Для скрепления шаровых соединений используются специальные зажимы 5.

При сборке большинства приборов, за исключением вакуумных, шлифы не рекомендуется смазывать, если в методике не оговаривается способ смазки. Предварительно шлифы должны быть тщательно очищены от загрязнений и старой смазки. Попадание твердых частиц в зазор шлифованного соединения нарушает его герметичность и может привести к разрушению.

|

|

|

Для приборов, работающих под вакуумом, используется специальная вакуумная смазка, которую деревянной палочкой (не стеклянной!) наносят двумя – тремя тонкими мазками на слегка подогретый керн. Затем керн вставляют в муфту, поворачивая его вокруг оси. Правильно смазанный шлиф должен быть прозрачным, а вакуумная смазка – не выступать из зазора.

Смазывание кранов капельных воронок. Краны капельных воронок обычно смазывают вакуумной смазкой. Возможно использование и других видов смазок. При работе с бромом для смазки крана используют концентрированную сиропообразную фосфорную кислоту, или, еще лучше, оксид фосфора (V), расплывающийся на воздухе (метафосфорная кислота). После смазывания надо обязательно проследить, чтобы отверстие крана не забилось смазкой.

Очистка от вакуумной смазки. По окончании работы прибор разбирают, разъединяют шлифы и снимают смазку ватным тампоном, смоченным тетрахлоридом углерода (в вытяжном шкафу и в перчатках!). Горячие шлифованные соединения разбирают, не дожидаясь полного охлаждения, так как при охлаждении смазка

сильно загустевает и схватывается. Поскольку смазка со временем полимеризуется и загустевает, то не рекомендуется хранить в смазанном состоянии шлифованные соединения и краны, иначе их невозможно будет разобрать или провернуть. При хранении в собранном виде без смазки для предупреждения заклинивания между шлифами помещают полоски тонкой бумаги.

|

|

|

Мытье посуды. Химическую посуду после завершения опыта тщательно моют, сушат и убирают на место. Сначала посуду промывают водопроводной водой, если загрязнения не смываются, то загрязненные места посыпают кальцинированной содой и трут ершиком. Сода используется для удаления следов жиров, масел и для улучшения смачиваемости стекла.

Для отмывания от загрязнений соединениями марганца используют кристаллическую щавелевую кислоту. Не рекомендуется применять абразивные материалы, так как они царапают и разрушают стекло.

Для очистки посуды от продуктов термического разложения органических веществ, удаления следов жиров и улучшения смачиваемости стекла можно использовать хромовую смесь, которую готовят в большой фарфоровой ступке: 10 г дихромата калия растирают в тонкий порошок, смачивают 3 – 5 мл воды и при перемешивании добавляют 100 мл 96%-ной серной кислоты; отстоявшийся раствор

|

|

переносят в толстостенную склянку с притертой пробкой или в фарфоровую кружку. После промывания посуды хромовую смесь сливают обратно в склянку (но не в раковину!). Хорошим средством для мытья посуды служит также спиртовый раствор щелочи.

После промывания с использованием химических реагентов посуду тщательно моют водопроводной водой и споласкивают два – три раза небольшими порциями дистиллированной воды. С хорошо вымытой посуды вода должна стекать ровным слоем без образования капель.

Чистую посуду сушат в сушильном шкафу струей горячего воздуха от электросушилки (рис. 8, а) или на воздухе в перевернутом виде на деревянной или пластмассовой сушилке (рис. 8, б). Мерную посуду сушат только на воздухе без нагревания.

2.2. Химические реактивы и правила работы с ними

Химические реактивы

В лаборатории используются твердые и жидкие реактивы. Химические реактивы выпускаются и хранятся в стеклянных или пластмассовых банках с плотно закрывающимися крышками. Каждая банка снабжается этикеткой с названием  вещества, его химической формулой и информацией о дате выпуска, сроке хранения и о классе чистоты реактива. На этикетке указывается также содержание основного вещества и основных примесей. Существуют следующие градации чистоты реактивов по повышению степени очистки: «техн.» — технический; «ч.» — чистый; «ч.д.а.» — чистый для анализа; «х.ч.» — химически чистый и «ос.ч.» — особо чистый, причем стоимость их возрастает с чистотой. Реактивы «ч.» и «ч.д.а.» используются при проведении большинства опытов и синтезов. Для технических целей, например, приготовления охлаждающих смесей или мытья посуды, рекомендуется брать наиболее дешевые реагенты.

вещества, его химической формулой и информацией о дате выпуска, сроке хранения и о классе чистоты реактива. На этикетке указывается также содержание основного вещества и основных примесей. Существуют следующие градации чистоты реактивов по повышению степени очистки: «техн.» — технический; «ч.» — чистый; «ч.д.а.» — чистый для анализа; «х.ч.» — химически чистый и «ос.ч.» — особо чистый, причем стоимость их возрастает с чистотой. Реактивы «ч.» и «ч.д.а.» используются при проведении большинства опытов и синтезов. Для технических целей, например, приготовления охлаждающих смесей или мытья посуды, рекомендуется брать наиболее дешевые реагенты.

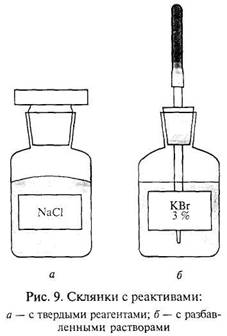

В практикуме твердые реактивы фасуют в маленькие склянки емкостью 100 – 150 мл (рис. 9, а) и размещают на полках возле лабораторных столов. Разбавленные растворы солей с концентрацией 3 – 5 % разливают по склянкам емкостью 100 – 150 мл с пипетками для отбора жидкости (рис. 9, б) и размещают на полках рабочих столов. Концентрации этих растворов при описании задач практикума обычно не указываются. Так, если в задании сказано «налейте в пробирку 2 – 3 мл раствора...» (без указания концентрации), это означает, что нужно взять с полки рабочего стола готовый раствор и налить его в пробирку.

Концентрированные и сильно пахнущие растворы кислот, оснований и других реагентов помещают в вытяжном шкафу в бутылях емкостью около 1 л. Горючие и легко воспламеняющиеся жидкости, окислители и другие особо опасные вещества хранят в металлических шкафах.

Правила работы с химическими реагентами

|

|

|

1. Твердые химические реактивы отбирают из банок специальными шпателями (фарфоровыми, металлическими, стеклянными, пластмассовыми), фар

форовыми ложечками или пинцетом.

2. Работу с твердыми щелочами (измельчение, заполнение осушительных

колонок) проводят только в защитных очках и перчатках. Щелочь берут шпателем или пинцетом. Такие же меры предосторожности соблюдают и при работе

с фосфорным ангидридом.

Для измельчения и смешения химических реактивов используют ступки.

Совместное перетирание веществ позволяет получать достаточно тонкие смеси

реагентов. {Запрещается совместно перетирать окислители и восстановители во

избежание взрыва.) В фарфоровых ступках измельчают сравнительно мягкие вещества. Для перетирания очень твердых веществ используют агатовые ступки. Крупные куски твердых и прочных веществ измельчают в чугунных ступках.

3. Для загрузки твердых веществ в реакционные колбы применяют специальные воронки с широким горлом (рис. 10).

4. Жидкости переливают через химические воронки. Склянку, из которой

наливают жидкость, держат этикеткой к руке во избежание ее загрязнения и

порчи.

5. Крышки и пробки от банок с реактивами кладут на стол в перевернутом

виде.

6. Неизрасходованные реактивы ни в коем случае не высыпают (не выливают) обратно в банки, их надо сдавать лаборантам.

7. Все синтезированные препараты сдают преподавателю.

8. При проведении качественных опытов сухое вещество берут в количестве,

закрывающем дно пробирки (рис. 11, а), а раствор – около 1 – 2 мл (рис. 11, б).

2.3. Нагревательные приборы

Газовые горелки

При проведении многих опытов и синтезов используются газовые горелки Теклю (рис. 12, а), Бунзена (рис. 12, б) и паяльные горелки (рис. 12, в). Для получения широкого и тонкого пламени, необходимого для обогрева стеклянных или кварцевых трубок, используется щелевидная насадка на горелку «ласточкин хвост» (рис. 12, г).

(Газовые горелки нельзя использовать для нагревания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Не допускается оставлять включенные газовые горелки без присмотра!)

|

|

|

Правильно отрегулированная горелка дает прозрачное, слегка голубоватое, несветящееся пламя. При недостатке воздуха пламя становится желтым и коптящим. На рис. 12, д схематически приведено распределение температур внутри несветящегося пламени. Различают две основные зоны горения: низкотемпературную восстановительную зону 9, начинающуюся от устья горелки, и высокотемпературную окислительную 10. Для лучшего обогрева нагреваемые объекты должны быть помещены в верхнюю высокотемпературную часть пламени.

(Несветящееся пламя практически незаметно при солнечном освещении, что требует соблюдения особой осторожности при пользовании газовыми горелками в дневное время.)

Горелка Теклю (рис. 12, а) наиболее удобна, ее конструкция позволяет тонко регулировать приток воздуха и газа. Газ поступает через боковой отвод 1 в конусообразную трубку 4, где смешивается с воздухом. Подача газа регулируется вентилем 2, а воздуха – путем изменения зазора между верхней трубкой 4 и диском 3 при его вращении по винтовой нарезке.

Чтобы зажечь горелку Теклю, вначале убедитесь, что регулировочный вентиль подачи газа 2 закрыт и лишь затем откройте кран на стойке. Зажгите спичку, поднесите ее сбоку к устью горелки и, открывая вентиль подачи газа 2 (не наклоняясь

над горелкой!), зажгите газ, затем отрегулируйте подачу газа и воздуха. Для выключения горелки вначале закройте вентиль 2, а затем газовый кран на стойке.

Горелка Бунзена (рис. 12, б). В нее воздух поступает через боковое отверстие 1 в нижней части рожка 6. Это отверстие может быть в большей или меньшей степени открыто с помощью вращающейся муфты 5 с отверстием.

Для того чтобы зажечь горелку Бунзена, перекройте подачу воздуха в горелку поворотом муфты 5, поднесите к краю отверстия горелки зажженную спичку (не наклоняясь над горелкой!), приоткройте газовый кран на стойке и зажгите газ, а затем отрегулируйте пламя горелки. Для выключения горелки закройте газовый кран на стойке.

При использовании неисправных горелок, несоблюдении правил зажигания или выключения горелок и при снижении подачи газа возможен проскок пламени в горелку. В этом случае горение газа происходит внутри трубки горелки и горелка сильно разогревается. Изменяются вид пламени и характерный шум работающей горелки. При проскоке пламени необходимо немедленно закрыть газовый кран и сообщить сотрудникам практикума или преподавателю.

(Студентам не разрешается самостоятельно устранять неисправности газовых приборов.)

Паяльная горелка с воздушным поддувом (рис. 12, в) используется для проведения стеклодувных работ, а также для прокаливания веществ в железных тиглях.

Паяльная горелка с воздушным поддувом (рис. 12, в) используется для проведения стеклодувных работ, а также для прокаливания веществ в железных тиглях.

Особая осторожность необходима при зажигании паяльной горелки. Перед тем, как зажечь горелку, убедитесь, что краны подачи газа 7 и воздуха 8 на горелке закрыты. Затем откройте краны на стойке, зажгите спичку, поднесите ее снизу к устью горелки, осторожно приоткройте газовый кран 7 и подожгите газ, не наклоняясь над горелкой. Пламя горелки отрегулируйте с помощью кранов подачи газа 7 и воздуха 8. Для выключения горелки вначале перекройте воздух краном 8, а затем газ краном 7 (не наоборот!) и закройте краны на стойке.

2018-02-13

2018-02-13 3027

3027