Практическая работа №6. Вычисление тропосферной задержки

Задача работы: Вычислить величины тропосферной задержки сигнала используя модели тропосферы Хопфилд, Саастамойнена и Блэка.

Теоретическая часть.

Нейтральная (неионизированная) атмосфера – самая низкая часть земной атмосферы. Прохождение навигационного радиосигнала через нейтральную атмосферу приводит к возникновению задержки, которая достигает 2.0-2.5 м в зенитном направлении и увеличивается, достигая 20-28 м при угле возвышения космического аппарата в 5° над горизонтом.

Приземный слой атмосферы – неоднородная по плотности среда. Плотность среды характеризует показатель преломления – функция, зависящая от температуры (T) в кельвинах, давления (P) в гПа и парциального давление водяного пара (e) в гПа. В общем виде задержку можно выразить следующей формулой:

(1)

(1)

Где:

N – показатель преломления;

с – скорость света в вакууме.

Показатель преломления является функцией положения точек пространства, через которые проходит путь сигнала. Так как измерить метеорологические параметры в каждой точке на пути прохождения сигнала невозможно, для практического вычисления поправок в измеренные псевдодальности необходимо использовать некоторое предположение о строении атмосферы.

|

|

|

Для учёта тропосферной задержки, атмосферу Земли подразделяют на следующие слои:

- тропосфера: варьируется от уровня моря до высоты в 11-12 км и характеризуется относительно линейным снижением температуры;

- тропопауза: небольшой пограничный слой между 12 и 16 км, где температура остаётся примерно постоянной на уровне от -60 до -80 °С;

- стратосфера: слой атмосферы от 16 до 50 км. В нём происходит медленное повышение температуры и практически отсутствует водяной пар;

- стратопауза: небольшой пограничный слой между 50 и 55 км. Температура примерно постоянная на уровне от 0° С.

Исходя из строения нейтральной атмосферы, задержку радиосигнала в ней называют тропосферной задержкой (влияние тропосферного слоя наиболее велико) и раскладывают на сухую (гидростатическую) и влажную составляющие.

Сухая составляющая, обусловливается рефракцией сухих газов: азот (78,09%), кислород (20,95%), аргон (0,93%), углекислый газ (0,03%), а также частью недипольного компонента водяного пара.

Влажная составляющая обусловлена неоднородным распределением водяного пара, связанным с быстрым изменением его агрегатного состояния на поверхности планеты, а также коррелируется с изменениями температуры в зависимости от высоты и местоположения.

Для вычисления тропосферной задержки используют различные модели тропосферы: использующие реальную метеорологическую информацию модель Хопфилд, модель Саастамойнена, модель Блэка и статистические модели, такие как MOPS и GCAT.

|

|

|

Модель Хопфилд позволяет вычислять сухую и влажную тропосферную задержку в зенитном направлении по следующим формулам:

(2)

(2)

(3)

(3)

Где:  – температура в точке стояния антенны;

– температура в точке стояния антенны;  – давление в точке стояния антенны;

– давление в точке стояния антенны;  – влажность в точке стояния антенны;

– влажность в точке стояния антенны;  – высоту над антенной, на которой показатель преломления равен нулю (высота стратосферы). Её принимают равной 45 км или вычисляют по формуле;

– высоту над антенной, на которой показатель преломления равен нулю (высота стратосферы). Её принимают равной 45 км или вычисляют по формуле;  – высота тропосферы, равная 11 км. K1, K2, K3 – константы преломлений. Их значение:

– высота тропосферы, равная 11 км. K1, K2, K3 – константы преломлений. Их значение:

- K1 = 77,64 К/гПа;

- К2 = 64,8 К/гПа;

- К3 = 3,718.105 К2/гПа.

Саастамойнен разработал общую модель тропосферной задержки. Она объединяла в себе и гидростатическую, и влажную составляющие, а также зависела от угла возвышения спутника.

Для сухой составляющей зенитной тропосферной задержки Саастамойнена, расчёт выполняют по формуле:

(2)

(2)

где:

B – значение широты точки на земной поверхности. Участие широты в формуле Саастамойнена является следствием необходимости учёта силы тяжести.

hs – геодезическая высота пункта.

Для влажной составляющей:

(5)

(5)

Для перехода от направления в зенит, к направлению на спутник используются сухая и влажная функции отображения (в данном случае будет использована одинаковая функция отображения):

(6)

(6)

(7)

(7)

Где: Е – угол возвышения спутника (90 – Z, Z – зенитное расстояние).

Для вычисления суммарной задержки по направлению, используется формула:

; (8)

; (8)

Модель Блэка является усовершенствованием модели Хопфилд. В неё сразу заложена функция отображения, поэтому, суммарная задержка по направлению на спутник при использовании модели Блэка вычисляется как:

T = Tdry + Twet (9)

Гидростатическая составляющая тропосферной задержки Блэка рассчитывается по формуле:

, (10)

, (10)

Влажная составляющая по формуле:

, (11)

, (11)

где:

hd и hw – высота сухого и влажного слоя.

lc – масштабный коэффициент, вычисляемый по формуле:  , (12)

, (12)

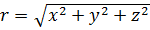

r – радиус вектор, вычисляемый по формуле:

E – угол возвышения спутника над горизонтом.

Вычисление зенитного расстояния

Для вычисления зенитного расстояния направления на спутник воспользуемся геоцентрическими координатами спутника (полученными в работе №4) и приближёнными геоцентрическими координатами пункта наблюдений (полученными в работе №5).

Исходные данные для вычисления зенитного расстояния:

Координаты пункта –  ;

;

Координаты спутника –  ;

;

Параметры эллипсоида WGS 84:

Большая полуось эллипсоида (a) = 6378137 м;

Квадрат эксцентриситета ( ) = 0.00669437999014;

) = 0.00669437999014;

Для вычислений воспользуемся следующим алгоритмом:

Этап 1. Вычислим эллипсоидальные координаты (B, L, H) точки наблюдений:

(13)

(13)

(14)

(14)

(15)

(15)

Для вычисления широты (B) воспользуемся методом итераций и следующими формулами:

(16)

(16)

(17)

(17)

(18)

(18)

(19)

(19)

Для вычисления используется следующий алгоритм:

…

Итерации следует продолжать, пока не выполнится условие  .

.

После того как условие выполнено используется следующая формула:

Для вычисления долготы (L) воспользуемся следующей формулой:

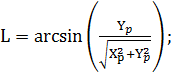

(20)

(20)

|

|

|

Для вычисления эллипсоидальной высоты (H) воспользуемся следующей формулой:

(21)

(21)

Этап 2. Вычислим топоцентрические координаты (u, v, w) спутника используя следующие формулы:

(22)

(22)

(23)

(23)

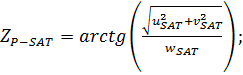

Этап 3. Вычислим зенитное расстояние направления на спутник, используя следующую формулу:

(24)

(24)

Этап 4. Вычислим угол возвышения направления на спутник, используя следующую формулу:

(25)

(25)

Полученное значение угла возвышения направления на спутник используется для вычисления тропосферной задержки по направлению приёмник-спутник.

2020-04-12

2020-04-12 1382

1382