Симпатический отдел вегетатики напрямую связан со спинномозговым веществом, расположенным от первого грудного до третьего поясничного позвонка. Именно здесь осуществляется стимуляция деятельности внутренних органов, необходимая во время повышенной энергозатраты — при физических нагрузках, во время стресса, интенсивной работы или эмоциональном потрясении. Такие механизмы позволяют поддержать организм, обеспечив его ресурсами, необходимыми для преодоления неблагоприятных условий.

Под воздействием симпатики учащается дыхание и пульсация сосудов, благодаря чему ткани лучше снабжаются кислородом, из клеток быстрее высвобождается энергия. Благодаря этому человек может активнее трудиться, справляясь с повышенными нагрузками в условиях неблагополучия. Однако эти ресурсы не могут быть бесконечными: рано или поздно количество запасов энергии снижается, и тело уже не может функционировать «на повышенных оборотах» без передышки. Тогда в работу включается парасимпатический отдел вегетатики.

|

|

|

Парасимпатическая нервная система Парасимпатическая нервная система локализована в среднем мозге и крестцовом отделах позвоночного столба. Она, в отличие от симпатики, ответственна за сохранение и накопление энергетического депо, снижение физической активности и полноценный отдых.

Так, например, парасимпатика замедляет ЧСС во время сна или физического отдыха, когда человек восстанавливает потраченные силы, справляясь с усталостью. Дополнительно в это время активизируются перистальтические процессы, положительным образом сказывающиеся на метаболизме и, как следствие, на восстановлении запасов питательных веществ. Благодаря такой саморегуляции включаются защитные механизмы, особенно важные при критическом уровне переутомления или истощения — тело человека просто-напросто отказывается продолжать работу, требуя время для отдыха и восстановления.

Особенности и отличия симпатической и парасимпатической нервной системы

На первый взгляд может показаться, что симпатический и парасимпатический отделы — антагонисты, однако на самом деле это не так. Оба этих отдела действуют скоординированно и сообща, просто в разных направлениях: если симпатика активизирует работу, то парасимпатика позволяет восстановиться и отдохнуть. Благодаря этому работа внутренних органов всегда в большей или меньшей степени соответствует конкретной ситуации, а организм может подстроиться под любые условия. По сути, обе эти системы составляют основу гомеостаза, сбалансированно регулируя уровни активности человеческого тела.

Большинство внутренних органов имеют и симпатические, и парасимпатические волокна, которые оказывают на них разное влияние. Причём от того, какой из отделов НС превалирует в сложившихся обстоятельствах, зависит состояние органа на текущий момент. На наглядном примере деятельность этих систем можно рассмотреть в таблице ниже.

|

|

|

| Орган | Парасимпатическое воздействие | Симпатическое воздействие |

| Периферические артерии и артериолы | Сужение просвета, повышение артериального давления и ослабление кровотока | Расширение диаметра артериальных сосудов и снижение давления |

| Частота сердечных сокращений | Уменьшение ЧСС | Повышение ЧСС |

| Пищеварительная система | Усиление моторики желудочно-кишечного тракта для скорейшего всасывания питательных веществ | Замедление перистальтики и, как следствие, метаболизма |

| Слюнные железы | Усиление секреции | Ощущение сухости во рту |

| Надпочечники | Подавление эндокринной функции | Активация синтеза гормонов |

| Бронхи | Сужение просвета бронхов, более тяжёлое непродуктивное дыхание | Расширение бронхов, увеличение объёма вдыхаемого воздуха и продуктивности каждого дыхательного движения |

| Зрительный анализатор | Сужение зрачков | Расширение зрачков |

| Мочевой пузырь | Сокращение | Расслабление |

| Потовые железы | Снижение потоотделения | Усиление активности потовых желёз |

https://www.oum.ru/literature/anatomiya-cheloveka/nervnaya-sistema-cheloveka-klassifikatsiya-organy-i-funktsii/

4) Общие принципы строения нервной системы

НЕРВНАЯ СИСТЕМА состоит из нейронов и нейроглии, клетки которой выполняют опорно-трофическую и барьерную функции.

Нейроны (neuronum) являются основной структурной и функциональной единицей нервной системы. Друг с другом нейроны соединяются специальными аппаратами — синапсами. В каждом нейроне различают тело нейрона и нервные отростки: дендриты с их рецепторными окончаниями (тельца Ниссля) и нейрит (или аксон) с его эффекторными окончаниями.

Тело нейрона обычно называется нервной или ганглиозной клеткой, а отростки нейрона — нервными волокнами, которые имеют крайне разнообразную длину, от микроскопических размеров до метра и более. Нервные волокна выполняют только проводниковую функцию, в то время как нервные клетки или передают нервное возбуждение с дендритов на аксон в измененном виде, или гасят возбуждение, т. е. затормаживают его.

Нервные клетки в центральной нервной системе образуют серое мозговое вещество (substantia grisea), а в периферической нервной системе — ганглии (ganglia).

Нервные волокна образуют в центральной нервной системе белое мозговое вещество (substantia alba) и выполняют функцию центральных проводящих путей. В периферической же нервной системе пучки нервных волокон формируют нервы (nervi), выполняющие функцию периферических проводящих путей.

Все нейроны заключены в особый специальный остов — нейроглию, образованную глиальными клетками. Нейроглия выполняет защитную, а в центральной нервной системе трофическую и опорную функцию. В ней же проходят кровеносные сосуды, отделенные от нейронов специальными образованиями мезодермы — мезоглией.

Рецепторньие нервные окончания, или просто рецепторы, воспринимают внешние или внутренние раздражения и передают возникшие вследствие этого нервные импульсы по дендритам, или афферентным чувствительным нервным отросткам, в тело нейрона.

Эфферентный нервный отросток (нейрит, или аксон — двигательный отросток) бывает только один. По нему передаются ответные импульсы из тела нейрона через синапсы, в которых выделяются медиаторы — ацетилхолин (АЦх), или на другие нейроны, или на мышечные или железистые клетки.

Весь процесс, протекающий в нейроне, от восприятия раздражения до передачи возбуждения на исполнительные органы, называется рефлексом.

|

|

|

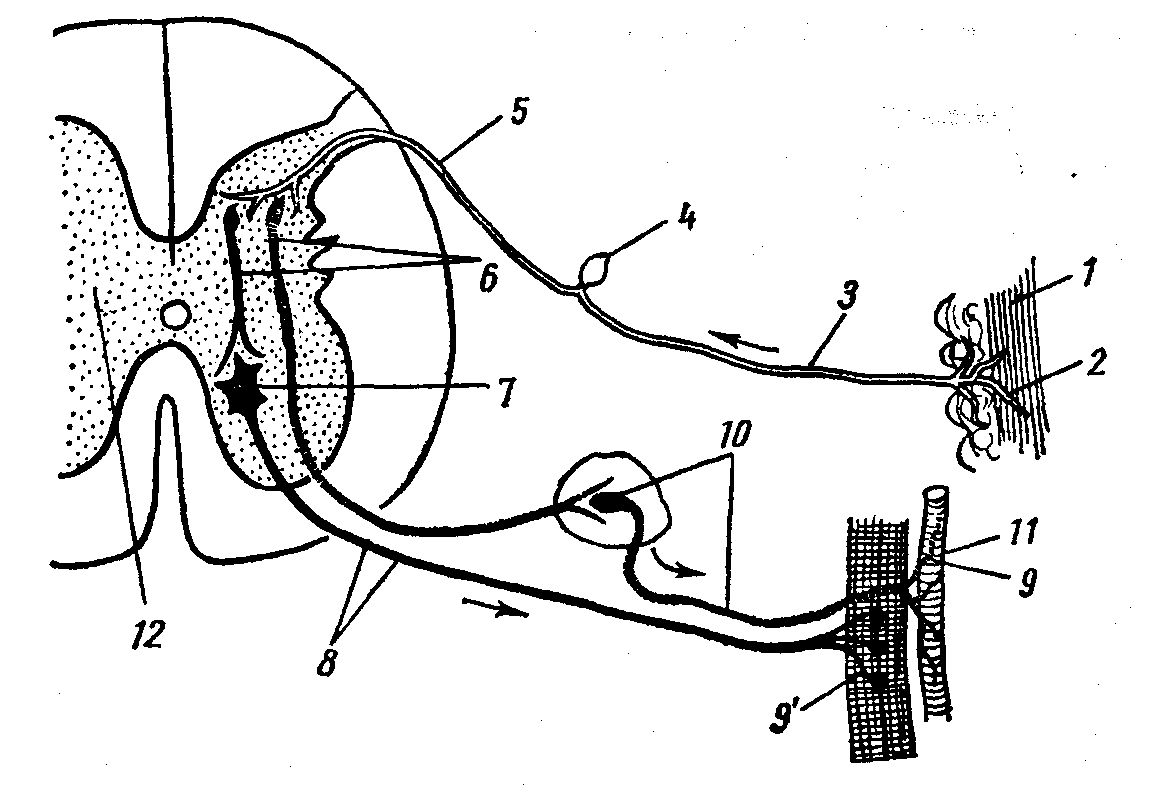

В сложном организме рефлекс осуществляется обычно рядом нейронов, которые, соединяясь в цепь нейронов, образуют рефлекторную дугу. В простейшей цепи из трех нейронов (рис.1) один нейрон, рецептор которого находится где-то на периферии, называется рецепторным (афферентным или чувствительным), а нейрон, связанный своим эффекторным окончанием с исполнительным органом, — эфферентным (двигательным, или секреторным). Средний же нейрон, соединяющий первые два, называется вставочным или передаточным нейроном (рис.1).

Рис.1. Схема рефлекторной дуги:

1 — кожа, 2 — рецепторные нервные окончания, З — дендрит, 4 — тело чувствительного нейрона (в спинномозговом узле), 5 — аксон, б — передаточный нейрон, 7 — тело двигательного нейрона, 8 — их аксоны, 9 — эффекторное нервное окончание, 9 — моторная бляшка на мышечном волокне, 10 — симпатический ганглий и егопостганглиарное волокно, 11 — кровеносный сосуд, 12 — спинной мозг на поперечном разрезе.

Обычно в рефлекторной дуге участвует громадное число нейронов, в результате параллельного присоединения вставочных и эффекторных нейронов. Параллельное присоединение нейронов возможно благодаря наличию у аксонов очень большого числа коллатералей. В нервной системе высших позвоночных цепь нейронов еще более усложняется в результате последовательного подключения вставочных нейронов, до десяти в цепь. При таком построении рефлекторной дуги возбуждение, возникшее даже в одном рецепторном нейроне, передается бесчисленному множеству клеток различных исполнительных органов, при этом происходит координация их функций.

Сложное строение рефлекторной дуги обеспечивает и такую основную закономерность функции нервной системы, когда возбуждение одного какого-либо нервного центра закономерно влечет за собой торможение соответствующего другого нервного центра. Например, при возбуждении нервных центров сгибателей суставов происходит торможение нервных центров разгибателей тех же суставов и нервных центров сосудов работающих мышц (в данном случае сгибателей), что обеспечивает необходимое кровенаполнение этих же мышц, и наоборот. Такая функция нервной системы называется реципрокной или взаимосвязанной (взаимообусловленной) (И. М. Сеченов).

|

|

|

На основании описанного строения нервной системы И. П. Павлов учил, что деятельность нервной системы осуществляется посредством механизма анализаторов и механизма рефлексов. Оба механизма теснейшим образом взаимосвязаны друг с другом функционально и морфологически.

Анализатор — это сложный нервный механизм, который состоит из трех аппаратов: а) периферического, или рецепторного, б) проводникового и в) центрального, или мозгового (рис.1).

Периферический аппарат анализатора представлен экстеро- и интерорецепторами; они воспринимают раздражения из внешней или внутренней среды и трансформируют различные виды энергии раздражителей в нервное возбуждение.

Проводниковый аппарат анализатора представлен периферическими афферентными (чувствительными) проводящими путями в составе черепных и спинномозговых нервов. Они передают нервное возбуждение от рецепторов в мозговые отделы анализаторов.

Центральный, или мозговой, аппарат анализатора состоит из подкорковых центров спинного и головного мозга и корковых центров в полушариях большого мозга. Кора полушарий большого мозга, по И. П. Павлову, является совокупностью корковых концов анализаторов, взаимносвязанных комиссуральными и ассоциативными (вставочными) нейронами. В коре происходит высший анализ и синтез воспринятых раздражений. Подкорковые и корковые центры анализаторов соединяются между собой центральными афферентными проводящими путями в составе белого мозгового вещества.

Рис.2. Схема тормозной (реципрокной) иннервации

Рис.2. Схема тормозной (реципрокной) иннервации

органов - «антагонистов»:

1 — раэгибатели коленного сустава, 2 — афферентные нейроны, З — вставочный нейрон (тормозной), 4 — эфферентные нейроны и разгибатели и 4' — сгибатели коленного сустава, 5 — эффекторные окончания двигательных нервов в мышцах, 6 — слинной мозг, 7 — спинальный ганглий

Рис.3. Афферентная иннервация вегетативных ганглиев

Рис.3. Афферентная иннервация вегетативных ганглиев

1 — центральная нервная система, 2 — спинальный ганглий, З — периферический эфферентный вегетативный нейрон (клетка Догеля I типа), 4 — рецепторный вегетативный нейрон (клетка Догеля II типа), 5 — преганглионарные нервные волокна, 6 — постганглионарное волокно, 7 — рецепторы в строме ганглия, 8 — мышечные волокна, 4, 3, 6 — вегетативная рефлекторная дуга, 9 — вегетативный ганглий

В результате деятельности анализаторов при участии вставочных нейронов включается замыкательный аппарат. Он также состоит: а) из мозговых концов, т. е. корковых и подкорковых центров, связанных друг с другом центральными эфферентными проводящими путями; б) из периферических эфферентных проводящих путей (нервов) и в) из эффекторных нервных окончаний на исполнительных органах (мышечная и железистая ткани).

https://studfile.net/preview/1151675/page:2/

Виды нейронов

Нейроны можно обнаружить в различных органах человека, а не исключительно в головном мозге. Большое их количество расположено в рецепторах (глаза, уши, язык, пальцы рук – органы чувств). Совокупность нервных клеток, которые пронизывают наш организм составляет основу периферической нервной системы. Выделим основные виды нейронов.

| Вид нейронной клетки | За что отвечает |

| Аффекторные | Являются переносчиками информации от органов чувств в головной мозг. У этого вида нейронов самые длинные аксоны. Импульс из вне поступает по аксонам строго в определенный участок головного мозга, звук - в слуховой «отсек», запах – в «обонятельный» и т.д. |

| Промежуточные | Промежуточные нервные клетки обрабатывают сведения, поступившие от аффекторных нейронов и передают ее периферическим органам и мышцам. |

| Эффекторные | На заключительном этапе в дело вступают эфференты, которые доводят команду промежуточных нейронов до мышц и других органов тела. |

Слаженная работа нейронов трех типов выглядит так: человек «слышит» запах шашлыка, нейрон передает информацию в соответствующий раздел мозга, мозг передает сигнал желудку, который выделяет желудочный сок, человек принимает решение «хочу есть» и бежит покупать шашлык. Упрощенно так это действует.

Самыми загадочными являются промежуточные нейроны. С одной стороны, их работа обуславливает наличие рефлекса: дотронулся до электричества – отдернул руку, полетела пыль –зажмурился. Однако, пока не объяснимо как обмен между волокнами рождает идеи, образы, мысли?

Единственное, что установили ученые, это тот факт, что любой вид мыслительной деятельности (чтение книг, рисование, решение математических задач) сопровождается особой активностью (вспышкой) нервных клеток определенного участка головного мозга.

Есть особая разновидность нейронов, которые именуются зеркальными. Их особенность заключается в том, что они не только приходят в возбуждение от внешних сигналов, но и начинают «шевелиться», наблюдая за действиями своих собратьев – других нейронов.

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpsylogik.ru%2F121-nejrony.html

Виды нервных волокон

Строение волокон

Нервное волокно состоит из осевого цилиндра и покрывающей его миелиновой оболочки, прерывающейся через определенные промежутки (перехваты Ранвье). Миелиновая оболочка образуется в результате того, что леммоцит (шванновская клетка) многократно обертывает осевой цилиндр, образуя плотный липидный слой. Такие волокна называются миелиновыми, или мякотными. Нервные волокна, не имеющие миелиновой оболочки, называются безмиелиновыми, или безмякотными. Осевой цилиндр имеет плазматическую мембрану и аксоплазму.

Из нервных волокон формируются нервы или нервные стволы, заключенные в общую соединительнотканную оболочку. В состав нерва входят как миелиновые, так и безмиелиновые волокна.

Рис. Схема строения нервных волокон

В зависимости от функции и направления проведения нервных импульсов волокна делят на афферентные, проводящие сигналы в ЦНС, и эфферентные, проводящие их из ЦНС к исполнительным органам. Нервные волокна формируют нервы и многочисленные пути проведения сигналов внутри самой нервной системы.

Виды нервных волокон

Нервные волокна по их диаметру и скорости проведения возбуждения принято подразделять на три типа: А, В, С. Волокна типа А в свою очередь делятся на подтипы: А-α, А-β, А-γ, А-δ.

Волокна типа А покрыты миелиновой оболочкой. Наиболее толстые среди них (А-а) имеют диаметр 12-22 мкм и обладают наибольшей скоростью проведения возбуждения — 70-120 м/с. По этим волокнам возбуждение проводится от моторных нервных центров спинного мозга к скелетным мышцам и от рецепторов мышц к соответствующим нервным центрам. Другие волокна типа А имеют меньший диаметр и меньшую скорость проведения возбуждения (от 5 до 70 м/с). Они относятся преимущественно к чувствительным волокнам, проводящим возбуждение от различных рецепторов (тактильных, температурных и др.) в ЦНС.

К волокнам типа В относятся миелиновые преганглионарные волокна вегетативной нервной системы. Их диаметр составляет 1-3,5 мкм, а скорость проведения возбуждения — 3-18 м/с.

К волокнам типа С относятся тонкие (диаметр 0,5-2 мкм) безмиелиновые нервные волокна. Скорость проведения возбуждения по ним составляет 0,5-3,0 м/с. Волокна этого типа входят в состав постганглионарных волокон вегетативной нервной системы. Эти волокна также проводят возбуждение от терморецепторов и болевых рецепторов.

http://www.grandars.ru/college/medicina/tipy-nervnyh-volokon.html

2020-05-13

2020-05-13 619

619