Топография и строение сердца

Сердце (лат. соr, греч. καρδιά) — фиброзно-мышечный полый орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. Присутствует у всех живых организмов с развитой кровеносной системой, включая всех представителей позвоночных, в том числе и человека. Сердце позвоночных состоит главным образом из сердечной, эндотелиальной и соединительной ткани. При этом сердечная мышца представляет собой особый вид поперечно-полосатой мышечной ткани, встречающейся исключительно в сердце. Сердце человека, сокращаясь в среднем 72 раза в минуту, на протяжении 66 лет совершит около 2,5 миллиардов сердечных циклов. Масса сердца у человека зависит от пола и обычно достигает 250—300 грамм (9—11 унций) у женщин и 300—350 грамм (11—12 унций) у мужчин.[2,5]

Анатомически сердце - это мышечный орган. Размер его небольшой, примерно с размер сжатого кулака. Сердце работает на протяжении всей жизни человека. Оно перекачивает около 5-6 литров крови в минуту. Этот объем увеличивается, когда человек двигается, физически напрягается, и уменьшается во время отдыха.

|

|

|

Можно сказать, что сердце – это мышечный насос, который обеспечивает беспрерывное движение крови по сосудам. Вместе сердце и сосуды составляют сердечно-сосудистую систему. Эта система состоит из большого и малого кругов кровообращения. Из левых отделов сердца кровь сначала движется по аорте, затем по крупным и мелким артериям, артериолам, капиллярам. В капиллярах кислород и другие необходимые организму вещества поступают в органы и ткани, а оттуда выводятся углекислый газ, продукты обмена. После этого кровь из артериальной превращается в венозную и опять начинает движение к сердцу. Сначала по венулам, затем по более мелким и крупным венам. Через нижнюю и верхнюю полые вены кровь снова попадает в сердце, только уже в правое предсердие. Образуется большой круг кровообращения.

Внутри сердце разделено перегородками на четыре камеры. Два предсердия разделены межпредсердной перегородкой на левое и правое предсердия. Левый и правый желудочки сердца разделены межжелудочковой перегородкой. В норме левые и правые отделы сердца абсолютно раздельные. У предсердий и желудочков разные функции. В предсердиях накапливается кровь, поступающая в сердце. Когда объем этой крови достаточен, она проталкивается в желудочки. А желудочки проталкивают кровь в артерии, по которым она движется по всему организму. Желудочкам приходится выполнять более тяжелую работу, поэтому мышечный слой в желудочках значительно толще, чем в предсердиях. Предсердия и желудочки с каждой стороны сердца соединяются предсердно-желудочковым отверстием. Кровь через сердце движется только в одном направлении. По большому кругу кровообращения из левой части сердца (левого предсердия и левого желудочка) в правую, а по малому из правой в левую.Правильное направление обеспечивает клапанный аппарат сердца:

|

|

|

· трехстворчатый

· легочный

· митральный

· аортальный клапаны.

Они открываются в нужный момент и закрываются, препятствуя кровотоку в обратном направлении.

Трехстворчатый клапан.

Он расположен между правым предсердием и правым желудочком. Он состоит из трех створок. Если клапан открыт, кровь переходит из правого предсердия в правый желудочек. Когда желудочек наполняется, мышца его сокращается и под действием давления крови клапан закрывается, препятствуя обратному току крови в предсердие.

Легочный клапан.

При закрытом трехстворчатом клапане выход крови в правом желудочке возможен только через легочной ствол в легочные артерии. Легочный клапан расположен на входе в легочный ствол. Он открывается под давлением крови при сокращении правого желудочка, кровь поступает в легочные артерии, затем под действием обратного тока крови при расслаблении правого желудочка он закрывается, препятствуя обратному поступлению крови из легочного ствола в правый желудочек.

Двустворчатый или митральный клапан.

Находится между левым предсердием и левым желудочком. Состоит из двух створок. Если он открыт, кровь поступает из левого предсердия в левый желудочек, при сокращении левого желудочка он закрывается, препятствуя обратному току крови.

Аортальный клапан.

Закрывает вход в аорту. Тоже состоит из трех створок, которые имеют вид полулуний. Открывается при сокращении левого желудочка. При этом кровь поступает в аорту. При расслаблении левого желудочка, закрывается. Таким образом, венозная кровь (бедная кислородом) из верхней и нижней полой вен попадает в правое предсердие. При сокращении правого предсердия через трехстворчатый клапан она продвигается в правый желудочек. Сокращаясь, правый желудочек выбрасывает кровь через легочной клапан в легочные артерии (малый круг кровообращения). Обогащаясь кислородом в легких кровь превращается в артериальную и по легочным венам продвигается в левое предсердие, затем в левый желудочек. При сокращении левого желудочка артериальная кровь через аортальный клапан под большим давлением попадает в аорту и разносится по всему организму (большой круг кровообращения).

Выделяют сократительный и проводящий миокард. Сократительный миокард - это собственно мышца, которая сокращается и производит работу сердца. Для того чтобы сердце могло сокращаться в определенном ритме, оно имеет уникальную проводящую систему. Электрический импульс для сокращения сердечной мышцы возникает в синоатриальном узле, который находится в верхней части правого предсердия и распространяется по проводящей системе сердца, достигая каждого мышечного волокна.[2,5,16]

Околосердечная сумка

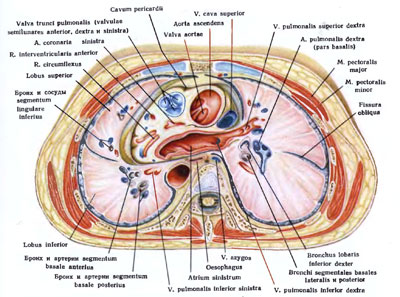

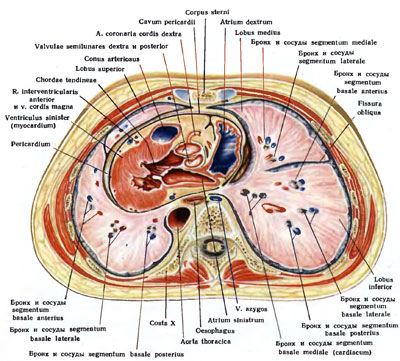

Околосердечная сумка, или перикард (pericardium), представляет собой замкнутый серозный мешок, в котором помещаются сердце и крупные сосуды. Между париетальным и висцеральным серозными листками перикарда образуется полость (cavum pericardii). По форме перикард у взрослых напоминает неправильный усеченный конус, основание которого покоится на диафрагме, а вершина — на восходящей аорте. В перикарде различают переднюю, две боковые, заднюю и нижнюю стенки.

В латеральных отделах, а иногда и вверху передняя стенка перикарда закрыта переднемедиальными краями париетальных плевр, от расположения которых зависит величина участка передней стенки перикарда, не покрытого плеврами и непосредственно прилегающего к задней поверхности грудины и левых реберных хрящей. Форма этого участка в большинстве случаев треугольная, реже четырехлгольная или вытянута сверху вниз в виде полосы. Скелетотопически свободная часть перикарда чаще всего соответствует вентральным концам левых VI и VII ребер, левой ннжней трети тела грудины и левой верхней трети мечевидного отростка н всегда располагается позади переднего конца последнего левого истинного ребра, независимо от того, будет ли это ребро VII, VI или VIII. Перикард здесь может быть обнажен без опасения повреждения плевры.

В латеральных отделах, а иногда и вверху передняя стенка перикарда закрыта переднемедиальными краями париетальных плевр, от расположения которых зависит величина участка передней стенки перикарда, не покрытого плеврами и непосредственно прилегающего к задней поверхности грудины и левых реберных хрящей. Форма этого участка в большинстве случаев треугольная, реже четырехлгольная или вытянута сверху вниз в виде полосы. Скелетотопически свободная часть перикарда чаще всего соответствует вентральным концам левых VI и VII ребер, левой ннжней трети тела грудины и левой верхней трети мечевидного отростка н всегда располагается позади переднего конца последнего левого истинного ребра, независимо от того, будет ли это ребро VII, VI или VIII. Перикард здесь может быть обнажен без опасения повреждения плевры.

|

|

|

От передней части перикарда к грудине отходят фиксирующие перикард ligg. sterno-pericardiaca, прикрепляющиеся в верхнем (на уровне II ребра) и нижнем отделах грудины. Здесь же при переходе передней стенки перикарда в нижнюю образуется желобоватый синус, в котором может скапливаться жидкость при перикардитах. Боковые стенки перикарда прилежат к медиа-стипальным плеврам. Между последними и перикардом располагается слой клетчатки и проходят диафрагмальные нервы и vasa pericardiacophrenica. Нижняя стенка перикарда лежит на диафрагме, к которой она по краям фиксирована связками. Через правый отдел нижней стенки в полость перикарда проходит нижняя полая вена.

Наиболее сложное строение имеет задняя стенка перикарда. Через pericardium fibrosum задней стенки проходят легочные артерии и вены, а вверху на стыке с передней стенкой — аорта и верхняя полая вена. Здесь же по крупным сосудам, образуя складки, париетальный листок серозного перикарда переходит в висцеральный (эпикард). В верхней части перикарда такой переход осуществляется на аорте и легочных артериях (аортальная переходная зона). Более сложное строение имеет так называемая венозная переходная зона. При наличии трех складок правая вертикальная складка включает в себя правые легочные вены и верхнюю и нижнюю полые вены, левая вертикальная складка — верхнюю и нижнюю левые легочные вены. В этих случаях завороты выражены незначительно или полностью отсутствуют. Правую и левую вертикальные складки соединяет горизонтальная поперечная складка, располагающаяся вдоль передненижней поверхности правой легочной артерии. В целом получается непрерывная линия перехода париетального перикарда в висцеральный. Она включает в себя полые и легочные вены, а своей горизонтальной складкой делит заднюю стенку перикарда на две части: верхнюю, расположенную выше поперечной складки, и нижнюю, расположенную под ней. Если имеется большее количество складок (5—6), то они, за исключением нижней полой вены и одной (в основном нижней) из правых легочных вен, включают в себя каждый сосуд, образуя глубокие завороты.

|

|

|

Завороты (карманы) перикарда образуются в области артериальной и венозной переходных зон. Одни завороты являются постоянными, другие встречаются не на всех препаратах. К постоянным заворотам относятся: а) передний верхний заворот, располагающийся между передней стенкой перикарда и передней поверхностью восходящей аорты; б) позадиаортальный заворот, лежащий вдоль задней стенки аорты; в) заворот верхней полой вены, находящийся позади вены. Сверху и сзади он ограничен правой легочной артерией и париетальным листком задней стенки перикарда, снизу — верхней правой легочной веной, а медиально — верхней частью правой вертикальной переходной складки. Со стороны заворота верхней полой вены можно выделить и перевязать правую легочную артерию.

Непостоянные завороты встречаются между правыми легочными венами, у нижней левой легочной вены, между левыми легочными венами, у артериальной связки и у складки облитерированной верхней левой полой вены, между правой легочной артерией и правой верхней легочной веной, между правой легочной артерией и верхней полой веной.

Пазухи перикарда. Sinus transversus pericardii ограничен: спереди и сверху — восходящей аортой и легочным стволом, сзади — париетальным листком задней стенки перикарда с лежащей позади него- правой легочной артерией, снизу и сзади — правым и левым предсердиями. Вход в пазуху ограничен: справа — верхней полой веной сзади, правым краем восходящей аорты спереди, правым предсердием и его ушком снизу; слева вход в пазуху ограничен спереди легочным стволом и частично левым ушком, сзади — складкой облитерированной левой верхней полой вены, снизу — ушком левого предсердия и частично складкой облитерированной левой полой вены, сверху — легочным стволом. Введя палец в поперечную пазуху, можно обойти восходящую аорту и легочный ствол сзади, что иногда необходимо при операциях на этих сосудах.

Спереди от нижнего отдела задней стенки перикарда располагается sinus obliquus pericardii. Он ограничен: спереди — задней поверхностью левого предсердия, сзади — задней стенкой перикарда, с боков —-правой и левой вертикальными переходными складками с заключенными в них нижней полой веной и правыми и левыми легочными венами, сверху — горизонтальной складкой. Чтобы увидеть вход в пазуху, необходимо приподнять сердце за верхушку. Со стороны средостения к задней стенке перикарда прилежат: вверху — нижняя часть трахеи и начальные отделы главных бронхов с расположенными вокруг них клетчаткой и лимфатическими узлами и правая легочная артерия, внизу— клетчатка заднего средостения с расположенными в ней пищеводом, левым блуждающим нервом, аортой и лимфатическими узлами.

По краям к нижнему отделу задней стенки перикарда подходят медиастинальные плевры.

Артерии, питающиеперикард, подходят к нему со всех сторон. Переднюю стенку перикарда кровоснабжают ветви от артерий вилочковой железы, нижних щитовидных артерий, межреберных и внутренних грудных артерий; боковые стенки кровоснабжаются из аа. реricardiacophrenicae. К нижней стенке перикарда подходят ветви артерий верхней поверхности диафрагмы (верхних диафрагмальных и перикардио-диафрагмальных артерий) и артерий пищевода. Заднюю стенку кровоснабжают веточки пищеводных, бронхиальных и медиастинальных артерий. Артерии перикарда широко анастомозируют друг с другом. Венозная кровь от перикарда оттекает по одноименным с артериями венам в систему верхней полой вены.

Лимфа от передней и боковых поверхностей перикарда оттекает в передние медиастинальные и окологрудинные лимфатические узлы. Кроме того, от боковой поверхности перикарда лимфа оттекает также в трахеобронхиальные лимфатические узлы. От задней стенки перикарда лимфатические сосуды направляются в задние медиастинальные и в трахеобронхиальные лимфатические узлы. От нижней стенки лимфа оттекает в нижние передние медиастинальные узлы и нижние трахеобронхиальные лимфатические узлы.

Иннервируют перикард ветви внутригрудных сплетений (plexus aorticus thoracicus, plexus pulmonalis, plexus oesophageus) и ветви диафрагмальных нервов. Подходящие к перикарду ветви на его поверхности образуют нервное сплетение, особенно хорошо выраженное на задней стенке перикарда.

Роль клапанного аппарата

Клапан — часть сердца, образованная складками его внутренней оболочки, обеспечивает однонаправленный ток крови за счет перекрывания венозных и артериальных проходов.

Клапанный аппарат сердцапрепятствует обратному току крови. При впадении вен в полость сердца он представлен заслонками. Заслонка в месте впадения в правое предсердие нижней полой вены была описана в 1563 г. Евстахием и была названа его именем. Заслонка при впадении венечного синуса носит имя Тебезия. Первая из них по строению и размерам очень изменчива. Чаще ее длина около 3 мм, но может достигать 10 и даже 20 мм. Иногда она снабжена сухожильными хордами, имеет отверстия, представлена гребешком (0,5—2,5 мм высотой). Она может полностью отсутствовать. Заслонка венечного синуса не выражена в четверти случаев.

Клапан сердца

Широкая изменчивость предсердных заслонок вплоть до полного исчезновения не подтверждает их высокого функционального значения, свидетельствуя о способности сердца приспосабливаться к условиям деятельности при различной выраженности этих образований. Ток крови внутри сердца регулируется клапанами. Правый и левый предсердно-желудочковые клапаны должны быть рассмотрены как: функциональные системы, включающие в себя фиброзные предсердно-желудочковые кольца, створки, сухожильные хорды и сосочковые мышцы. Результатом полноценной деятельности системы служит полное смыкание створок, препятствующее затеканию крови из желудочка в предсердие.

Основную нагрузку эти клапаны испытывают при систоле желудочков, т. е. сокращении их мышечного слоя. Чтобы воспрепятствовать выбуханию клапанов в предсердие и раскрытию их створок, сокращаются сосочковые мышцы, берущие начало от миокарда желудочка и через сухожильные хорды удерживающие створки в исходном положении. Вместе с тем силы, развиваемые при сокращении: сосочковыми мышцами, действуют и на стенку желудочка.

Правый предсердно-желудочковый клапан имеет, как правило, три створки и назван трехстворчатым. Однако число створок варьирует от двух до шести (у детей — от двух до четырех). Выделяют три главные створки: переднюю, заднюю, медиальную — и добавочные, образующиеся при расщеплении чаще всего задней, реже передней и медиальной. Дополнительные створки меньше по размеру, чем главные, и имеют треугольное очертание. Столь же изменчиво число створок левого предсердно-желудочкового, или митрального клапана: чаще их две (передняя и задняя). В одной пятой случаев встречаются три, реже четыре или пять створок. Источником возникновения дополнительных створок, как и в трехстворчатом клапане, обычно служит задняя створка.

В правом желудочке встречается от 2 до 11, в левом — 2—6 сосочковых мышц. По форме они могут быть цилиндрическими, коническими, в виде усеченной четырехгранной пирамиды. Сухожильные хорды, встречаются в разном количестве. Они прикрепляется к створкам на всем протяжении их желудочковой поверхности — от свободного кран, до фиброзного кольца. Для митрального клапана выделены 4 группы «сухожильных хорд: комиссуральные (прикрепляются в области комиссуры), хорды грубой зоны (оканчиваются в утолщенных краевых участках створок), щелевые (заканчиваются в щелях, образующих на задней створке три складки), базальные (идут от задней стенки желудочка к основанию задней створки).

Выделяют два крайних типа строения трехстворчатого клапана. Простая форма встречается при узком и коротком сердце с суженным фиброзным кольцом, 2—3 створками, 2—4 сосочковыми мышцами, 16—25 хордами. Сложная форма отмечается при широком и длинном сердце с расширенным фиброзным кольцом, 4—6 створками, 6—10 сосочковыми мышцами, 30—40 сухожильными хордами.

Подобные варианты строения характерны и для митрального клапана: первый характеризуется двумя небольшими створками, двумя сосочковыми мышцами и 5—10 хордами; второй — 4—5 створками, 4—6 сосочковыми мышцами, 20—30 хордами, заканчивающимися 57— 70 нитями. Клапаны аорты и легочного ствола препятствуют обратному току крови иначе, чем предсердно-желудочковые. Сама конструкция клапанов в этих сосудах, имеющих три полулуниые заслонки, препятствует затеканию крови в желудочки. Полулунные заслонки обращены вогнутой поверхностью в сторону просветов аорты и легочного ствола; давлением крови они опускаются вниз, смыкаются и закрывают просвет. При систоле желудочков заслонки оттесняются током крови к стенкам крупных сосудов.

Анатомически оба клапана однотипны. Рассмотрим строение на примере аортального. Чаще (80%) встречаются случаи, когда две заслонки занимают переднее положение, одна — заднее. В 12% случаев спереди располагается одна из них, сзади две. Наконец, в 8% случаев при одной передней и одной задней заслонках третья находится медиальнее двух остальных. Поэтому выделяются правая левая и задняя створки.

2020-08-05

2020-08-05 491

491