История русского народного костюма насчитывает многие столетия. Точно также многие века практически неизменными оставались природные условия, в которых жило крестьянство, характер и условия крестьянского труда, продиктованные природной средой, обряды, верования, весь народный быт. В результате народный костюм оказался в максимальной степени приспособленным к жизни народа и были выработаны приемы его изготовления.

Одна из характерных черт, свойственных всему народному костюму - его функциональность. Он не сковывает движений, легкий, не жаркий, и в то же время достаточно теплый и укрывает от непогоды. Для разных обстоятельств жизни в различных условиях были выработаны и разные виды одежды: от легких поддёвки или казакина до закрывающих все тело от макушки до пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с ее интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды, и в шагу крестьянских портов вставлялся широкий клин, "ширинка", а под мышки рубах - ромбические ластовицы. В жаркие дни страды крестьянка могла выйти в поле в одной легкой рубахе, лишь подпоясавшись, либо заткнуть полы понёвы за кушак, практически оставшись в одной понёве. Функциональными требованиями было продиктовано и отсутствие пуговиц на рабочей одежде с ее широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, мог надеть зипун или полузипунник на рубаху, либо на овчинный полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым карманом.

|

|

|

Другая характерная черта народного костюма - его ярко выраженная конструктивность. Рациональнейшая конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка почти не требовата употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое количество прямых швов сокращало время, потребное на изготовление одежды и не требовало большого мастерства от швеи. Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывай ее на конкретный вид одежды, а следовательно при шитье могла обойтись без подрубания швов и кромок, тем более что подрубить толстую армячину, сукно для понёвы и даже холст непросто.

В то же время, при всей простоте, это была очень яркая, декоративная одежда, украшавшая человека. Декоративность достигалась путем комбинирования праздничной одежды из тканей разного цвета и качества, что давало экономию дорогостоящих тканей, и за счет сравнительно простых средств декорирования путем нашивки лент, мелкой аппликации из ромбов и квадратов, вставок из простого крестьянского кружева, вышивки простым швом с геометрическим орнаментом. Непревзойденная декоративность народного костюма - его типичнейшая черта. Но декорация имела и функциональное назначение, будучи в значительной мере связанной с верованиями народа. На нижней одежде, непосредственно надевавшейся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На праздничной одежде орнамент в виде прошв, вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая, таким образом, конструктивные и функциональные элементы. Орнамент употреблялся только мелкий, геометрический, реже растительный.

|

|

|

Нередко возникает вопрос о цветовой гамме народного костюма. Существует мнение о неслучайности расположения цветов на костюме в связи с цветовой символикой, например, о том, что нижняя, "земная" часть костюма /например, женские понёвы/, намеренно была темной /черные, синие понёвы/, а верхняя, связанная с небом, с солнцем - белая и красная. Действительно цветовая символика известна. Но как тогда быть с красными понёвами и андараками и с тем, что совершенно не употреблялся в народном костюме зеленый цвет - цвет мира и покоя? Думается, что на выбор цвета оказывали влияние более прозаические обстоятельства. Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного цвета связано с тем, что дававшая красную краску марена в качестве сорняка росла почти в каждом огороде, тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает: растения дававшие зеленую краску, росли только в Китае, поэтому лишь привозные с Востока шелка и атласы были зелеными, в ограниченном количестве попадая в народный быт.

Наконец, отметим еще один определяющий признак народного костюма - его комплексность. Состав народного костюма был совершенно определенным и четко привязывался к тому или иному региону. По некоторым причинам, о которых речь будет идти ниже, это, в основном, относится к женскому костюму. Выделяется ряд женских костюмных комплексов: понёвный, комплекс с андараком, сарафанный, комплекс с кубельком и парочка. Первые четыре привязаны к губерниям южнорусским, западным и южным, центральным и северным, и к казачьим областям. Парочка, пришедшая из города в конце XIX в., распределялась по всей территории России, заменяя, сначала у молодежи, традиционные комплексы. Урал и Сибирь, не имевшие коренного великорусского населения и заселявшиеся выходцами из разных регионов, четкой комплексности костюма не знали, здесь перемешивались разные типы костюма и быстро совершался переход к "круглому" сарафану - платью и парочке.

Наиболее архаичный комплекс с понёвой включал специфический женский головной убор - кичку с сорокой, - а также особые виды плечевой и нагрудной одежды: навершник, носов, костолан, шушпан или шушун, занавеску или запон, тогда как для сарафанного комплекса характерен кокошник, плечевая одежда типа душегреи или епанечки и нагрудная типа фартука, передника; казачий комплекс с кубельком, перенятый от народов Кавказа, иногда употреблялся с типичными для тюркских народов шароварами и вязаным колпаком или широким головным покрывалом. Комплекс с андараком, характерный преимущественно для однодворческого населения, заселявшего бывшие южные и юго-западные границы Российского государства и в социальном отношении стоявшего выше крестьянства, зачастую включал кичкообразный кокошник, шнуровку, напоминающую дворянский корсаж, разные типы кофт, "прижимки" и т.п.

Комплексность женского костюма связана не только с территориальным делением, но и с возрастными градациями: девушки повсеместно носили открытые головные уборы типа повязок, замужние женщины до рождения первого ребенка, молодухи, надевали кокошники; рожавшие женщины носили кички или кокошники; понёва сменяла сарафан по достижении половой зрелости, а иногда и при свадебном обряде, а кое-где в районах бытования понёвы старухи снова надевали сарафаны. Разумеется, четких границ между комплексами не было: кое-где в южных губерниях например, в Курской, бытовал и женский сарафан, как и кичкообразный кокошник, а кое-где в северных губерниях, например, в Олонецкой, употреблялась копытообразная кичка; в области же Войска Донского наряду с кубельком носили и сарафаны, и понёвы.

|

|

|

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Наименьшие затруднения при изучении представляет мужской костюм, который в большей или меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях. Это было связано с положением мужчины в обществе. Он был и в экономическом, и в юридическом отношении более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели женщина. Ввиду нехватки хлеба крестьянин в свободное от полевых работ время должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более терпимым к чужим традициям, приобретал более широкий взгляд. К тому же мужской костюм был более функционален, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в разных местностях одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды. Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая вообще более устойчива, нежели покрой.

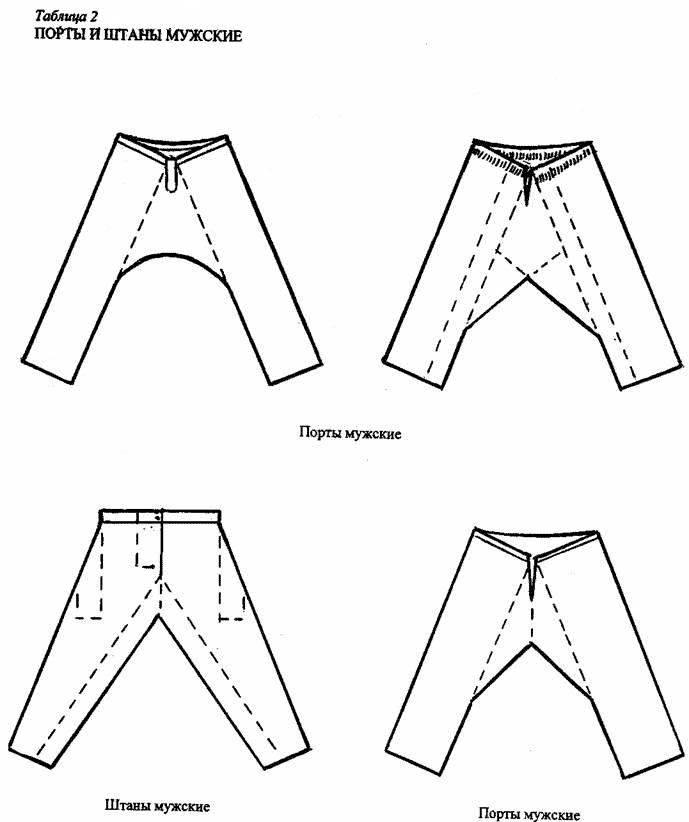

Основу мужского костюма составляли порты и рубаха. Порты шились из двух кусков домотканого холста или сукна, в месте соединения которых вставлялась ширинка - ромбический кусок такой же ткани, - и собирались в талии на гашнике. Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из неотбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами.

|

|

|

Праздничный мужской костюм дополнялся появившимися позже штанами, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами, во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани, и поясом вместо гашника, застегивавшимся на пуговицы, а также вшивавшимися по бокам карманами. При штанах порты стали исполнять роль исподнего белья.

Мужская рубаха в разных областях России различалась по покрою незначительно. Это туникообразная одежда, то есть в ее основе лежит перегнутое на плечах полотнище с вырезом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу налево. Это так называемая косоворотка. Поскольку домотканый холст был узким, с боков в стан рубахи вшивались два куска холста - "бочки". Они бывали прямые, либо косые, и во втором случае в некоторых местностях для расширения подола вставлялись клинья. Между прямыми или сужающимися книзу рукавами без манжет и бочками под мышками вставлялись ромбические куски ткани - ластовицы. Зачастую ластовицы делались из кумача, китайки, пестряди. Их назначение двойственное: рубаха становилась просторнее и при резких и широких взмахах рук не рвалась под мышками, а сопревшие от пота при работе ластовицы выпарывались и вставлялись новые, сама же рубаха могла служить дольше. На плечах и в верхней части спины изнутри подшивалась подоплека, также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговечной. Подоплека подшивалась по прямой, то есть швы шли горизонтально, либо углом, когда швы на спине и груди были косыми. Мужская рубаха чаще всего была с небольшим воротничком-стойкой, хотя бытовала и рубаха с простым вырезом для шеи. Длина рубахи довольно значительная, почти до колен, причем у молодых парней она была короче, у стариков - длинная.

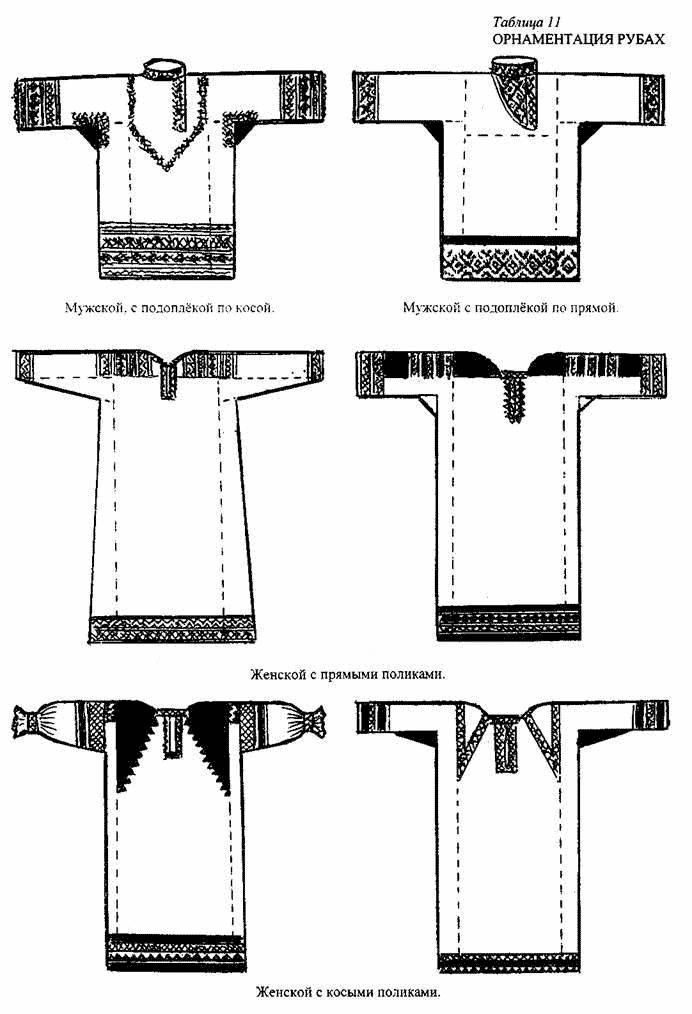

Орнаментация мужской рубахи (таблица 11) была отчасти связана с древними верованиями, отчасти с ее конструктивными особенностями. Неширокие полосы орнамента - чаще всего вышивки красной нитью, - располагались по подолу, обшлагам рукава, воротнику и застежке, чтобы воспрепятствовать проникновению нечистой силы непосредственно к телу. Кроме того, на праздничных рубахах орнамент мог располагаться по швам подоплеки на груди, плечах и спине, яркие кумачные ластовицы также вносили свою долю в орнаментацию рубахи. Орнаментироваться мужская рубаха могла не только вышивкой, но и затканной узкими ткаными лентами с геометрическим узором, тесьмой, галунами, вышивкой бисером и блестками на праздничных и свадебных рубахах. Сама рубаха шилась из сурового или отбеленного полотна, а также из пестряди, домотканины в мелкую сине-красную клетку, сине-белую вертикальную полоску, и, наконец, из покупных: александрийки, кумача, китайки, ситца, из кустарной или фабричной набойки с орнаментом.

Рубаха носилась навыпуск, подпоясанная шнуром с кистями, завязанным сбоку, либо покромкой, тканым длинным поясом с кистями, в несколько раз обернутым вокруг талии; концы пояса с обоих боков затыкались под пояс и свешивались вниз.

Основным традиционным видом верхней мужской одежды (таблица 12, таблица 13) был кафтан, а также его разновидности, либо производные от него: полукафтанье, поддёвка, казакин, зипун, пониток. Кафтан представлял собой приталенную одежду до колен, с выкройными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону, на крючках или пуговицах. Он мог быть с цельной спинкой, со сборами на боковых швах, либо с отрезной спинкой и раскошенной задней нижней частью, с клиньями в боковых швах. Подкладка могла отсутствовать, либо делалась до талии. С боков прорезались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одежда из домотканого или покупного синего, коричневого, черного сукна, либо из плиса. Полукафтанье - укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя. Подобного же рода одеждой была и поддёвка, суконная приталенная одежда выше колен, несколько длиннее современного пиджака. Напротив, пониток также праздничная одежда, был ниже колен, тоже приталенный, со сборами сзади, с подкладкой до талии или без подкладки, из домашней полушерстяной ткани. Из домотканого серого или коричневого сукна шился и зипун, длиной до колен или ниже, в талию, со сборами сзади и по бокам, с узким длинным рукавом, небольшим стоячим воротничком, на крючках или пуговицах из кожаных узелков. Зипун, как и большая часть мужской верхней одежды, имел широкий запах налево. Это была будничная одежда, нередко надевавшаяся в дорогу, особенно в ненастье. Распространенный в некоторых местностях полузипунник был просто укороченным зипуном. В отличие от кафтана, полукафтана, казакина, поддевки зипун носился с матерчатым кушаком, тогда как кафтан нередко носили нараспашку, а иногда и наопашь, либо надетым в один рукав. В конце XIX в. в деревню приходит из города пиджак и жилет. Старинный пиджак напоминает поддёвку. Он был двубортный, с прямой спинкой, с отложным воротником, закрытый или открытый на груди, с горизонтальными прорезными карманами и шился на вате, зимний из сукна, летний из бумажных тканей. Жилеты были разнообразного покроя, по городской моде, но с некоторым отставанием от нее, двубортные и однобортные, глухие и открытые, в том числе с лацканами, ниже талии, и надевались поверх рубахи навыпуск.

Своеобразной разновидностью кафтана была чуйка - верхняя одежда покроя кафтана, но без воротника, с вырезом у горловины, с глубоким запахом налево, обшитая по краям ворота, полам и рукавам полоской ткани или меха. Среди зажиточного крестьянства, мещанства, купечества, особенно провинциального, в широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, возможно, появившаяся под его влиянием. Это была длиннополая, обычно синего цвета двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацканами.

Самой распространенной верхней мужской одеждой был полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном. Длина полушубка - до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талии сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам. Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом. Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком. Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони. Тулуп, имевший аналогичный покрой, шился из дубленой овчины и также надевался поверх другой верхней одежды.

Довольно разнообразны были мужские головные уборы. Основным типом головного убора была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десятка разновидностей, в основном различавшихся высотой и формой тульи. Это был головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посередине. Разнообразны были и названия таких шляп: шпилек, грешневик и т. д. Во второй половине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком. Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, а степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе. Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.

Наиболее распространенной обувью были лапти, имевшие несколько разновидностей, включая орнаментально плетеный праздничный лапоть. Лапти надевались зимой и летом, с холстинами, или суконными белыми онучами, которыми обматывалась голень ноги. Закреплялись они на ноге лыковыми оборами -веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывавшими голень поверх онучей. Более зажиточные крестьяне зимой ходили в валенках, а также грубых, смазанных дегтем кожаных сапогах, с довольно широкими, в складку, голенищами почти до колен. Богачи, а также щеголеватая молодежь старались заиметь сапоги с жесткими голенищами в форме бутылок, лучше всего лакированными. В начале XX в. молодежь с пиджаком, жилетом, картузом также носила сапоги с мягкими голенищами в гармошку.

Применительно к истории народного костюма совершенно особый регион представляют собой казачьи области. Эта самобытность связана с постоянным употреблением, полностью или частично, военной форменной одежды и со значительными заимствованиями элементов быта, в том числе и костюма у местного коренного населения, а также постепенным внедрением и трансформацией элементов костюма разнородного пришлого населения. Так, казаки Кубанского и Терского войск носили однобортные, длиной до колен бешметы со стоячими воротниками, застегивавшимися до верху на множество мелких пуговиц, а поверх бешметов - черкески, длиной ниже колен, до талии плотно облегавшие корпус, а ниже широко расходившиеся, без воротника, с открытой грудью, на крючках; на груди черкески нашивались отделанные галунами газыри - гнезда для патронов. Рукава черкески, довольно широкие и длинные, отворачивались, так что были видны узкие рукава бешмета. Донские, астраханские, оренбургские, уральские и другие казаки носили форменные чекмени: однобортные, на крючках, со стоячим воротником, длиной до колен или выше. С чекменями и черкесками употреблялись шаровары. Обувью казакам служили сапоги, а в Терском и Кубанском войсках - плотно облегавшие икры ноговицы из мягкого тонкого войлока, а поверх них - кожаные чувяки с каблучком или мягкие юфтевые сапоги. Головным убором у всех казаков служили форменные фуражки войсковых цветов и овчинные папахи, в XX в. сменившиеся невысокой шапкой-кубанкой. Элементом форменной и домашней одежды были со второй половины XIX в. суконные башлыки, отделанные тесьмой. В холодную и дождливую погоду казаки носили зипуны, обычного для крестьянского населения покроя полушубки, которые с конца XIX в. у них были и форменной одеждой, тулупы и т.д.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Значительно разнообразнее и сложнее мужского женский костюм, часто различавшийся по расцветке и орнаментации не только по губерниям или уездам, но и по отдельным волостям и даже селам. Столь же сложна и терминология женского костюма: однотипные вещи в разных местностях могли называться по-разному, и в то же время в разных губерниях одно и то же название прилагалось к различным видам одежды.

Эта дробность женского костюма связана с особенностями положения женщины в обществе и семье. Во-первых, женщина не была самостоятельна юридически: получить паспорт на отлучку с места жительства она могла только с разрешения отца или мужа. Во-вторых, она была постоянно привязана к хозяйству и семье, так как после окончания полевых работ на ней оставалось лежать все домашнее хозяйство, а также необходимость за зиму обеспечить семью домоткаными тканями, одеждой. Поэтому женщина редко отлучалась далеко и надолго от своего селения, мало была знакома с чужими обычаями и обиходом, обладала более узким кругозором, была более консервативна, нежели мужчина, и в полной мере оказывалась хранительницей традиций, в том числе и в сфере костюма.

Кроме четкой локальности женского костюма, его привязки к определенным регионам, а также определенным возрастным группам, следует иметь в виду его комплексность. Использовался не просто костюм, а костюмные комплексы, все детали которых были нерасторжимы.

Специалисты различают сарафанный комплекс, панёвный комплекс, комплекс с андараком, комплекс с кубельком, а также более позднее и повсеместное явление, возникшее под влиянием города - так называемую парочку, юбку с жакетом.

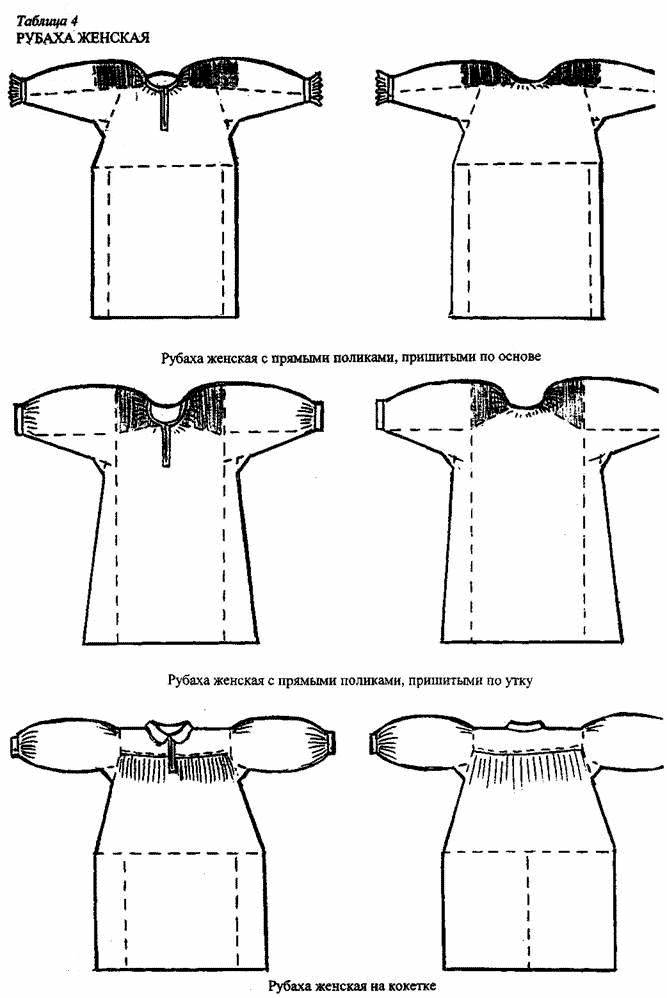

В основе всех женских костюмных комплексов лежит рубаха (таблица 3, таблица 4). Она служила повседневной одеждой, дополняясь сарафаном, панёвой, андараком, кубельком, нагрудной, плечевой одеждой.. Рубаха состоит из стана и рукавов, деталей нередко разных по качеству, цвету ткани и отделке. Стан делался из отбеленного домотканого холста, рукава также были холстинные белые, либо пестрядинные, кумачные, затканные красной нитью и так далее.

Наиболее архаичным типом женской рубахи является рубаха туникообразная, в виде длинного холста, перегнутого на плечах, с вырезным воротом и вшитыми, как у мужской рубахи, бочками и рукавами; нередко туникообразная рубаха имела и ластовицы. Таким образом, она отличалась от мужской рубахи только длиной до пят и отсутствием подоплеки. В позднее время это была преимущественно старушечья обрядовая, смертная рубаха.

Большую группу женских рубах составляют рубахи с поликами - вставками ткани на плечах, между воротом и рукавами. Различаются рубахи с косыми рукавами, имеющими форму ромба, с прямыми поликами, пришитыми по основе, то есть продольным нитям холста, и с прямыми поликами, пришитыми по утку, поперечным нитям холста. Полики нередко делались из затканки - специально тканой материи. Имеется также группа бесполиковых рубах: рубаха с воротушкой, то есть с круглой вставкой у ворота, рубаха с рукавами, пришитыми к вороту и присборенными вокруг него, и рубаха на кокетке - явление более позднее, пришедшее из города. Женские рубахи были с прямым разрезом на груди, без воротника либо с низким воротничком-стойкой, а как более поздний и редкий вариант, преимущественно свойственный рубахе на кокетке - с отложным узким воротничком с закругленными уголками; такая рубаха иногда имеет и манжеты. Расположение орнамента такое же, как и на мужской рубахе (таблица 11): по подолу, на концах рукавов, по вороту и разрезу, а на рубахах с полюсами – и по поликам. Иногда и сами рукава были целиком орнаментированными. В некоторых областях, например, в Орловской, Смоленской, рукав заканчивался манжетой в сборку. В Тамбовской губернии на запястье поверх рукава рубахи надевалась узкая тканая полоска в виде браслета, так что образовывался как бы сборчатый манжет. В Рязанской губернии на праздничных рубахах были узкие и длинные рукава с прорезями, в которые продевались руки; такие рукава завязывались на спине. Украшались женские рубахи вышивкой, а также затканкой, то есть узкими вытканными и нашитыми на рубаху полосками, мелкой аппликацией из кумача, ситца, китайки в виде геометрического орнамента, дополнявшейся вышивкой. В Рязанской губернии употреблялись так называемые пожнивные рубахи с вышивкой, которые во время жатвы носились без другой одежды. В Калужской губернии, где употреблялась панёва, женские рубахи вышивались по подолу только спереди, там, где они были видны в прорезь панёвы, а девичьи - вокруг всего подола, поскольку девушки носили сарафан.

КОМПЛЕКС С ПАНЁВОЙ

Древнейшим видом женской одежды является панёва (таблица 14), носившаяся в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, надевавшаяся на девушек лишь по достижении ими половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. В древности ареал распространения панёвы был значительно шире, постепенно сужаясь и заменяясь сарафанным комплексом, так что в некоторых губерниях панёва соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В середине ХIХ в. панёва была еще известна в южных уездах Московской и северных уездах Калужской и Рязанской губерний, а в конце века она там уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. ее носили еще севернее - в Меленковском, Судогском, Муромском уездах Владимирской губернии. В XIX в. панёва была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналоги панёве имеются на Украине, в Белоруссии, Литве; так, украинская плахта есть собственно распашная панёва.

Панёва представляет собой поясную одежду из трех и более частично сшитых кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане из шерсти. Типология панёвы чрезвычайно дробная. Различается она по покрою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашная, открытая спереди или сбоку, и с прошвой, глухая. Оба типа присутствуют по всем областям южной России. В Смоленской области среди распашных панёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ отворачивали и перекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили ее также обычно "с подтыком", отворачивая и затыкая за пояс углы. Вариантом является панёва-плахта, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, состоявшая из двух сшитых наполовину полотнищ и носившаяся разрезом спереди. В Рязанской, Орловской губерниях бытовала также гофрированная панёва.

Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Известно, что крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную панёву, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Вероятно, из этих соображений в панёву вшивалось четвертое узкое полотнище, прошва, причем иногда её вшивали временно, на живую нитку. Прошва располагалась спереди или сбоку. При этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу и наглухо, одновременно с шитьем всей панёвы, она делалась из иной, нежели основные полотнища, ткани, четко выделяясь именно как прошва, и по швам нередко отмечалась полосками кумача, позументами.

Значительно обширнее количество вариатов панёвы по расцветке, орнаментации и украшению; здесь нередко в отдельных селах или группах сел были свои варианты. При этом в связи с перемешиванием населения в процессе колонизации южных земель и другими историческими процессами четкое распределение цвета и орнамента по регионам провести трудно. Основной тип -синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладал в бассейне Оки. в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях. В некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний бытовала черная клетчатая панёва. В Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний употреблялась синяя гладкая и красная полосатая панёва; красная панёва известна также в Тульской и Воронежской губерниях, тс есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний. В Воронежской губернии известны сплошь расшитые белой шерстью темно-синие или черные клетчатые панёвы, в Калужской, Рязанской губерниях - украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными. Обычно паневы имели богато украшенные кумачевыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв. В Рязанской губернии молодухи носили праздничные панёвы с хвостами из лент длиной до 20 см. в Тульской губернии сзади и на бедрах нашивали квадраты из бумажных тканей с тремя бубенчиками. Употреблялись бубенчики на праздничных панёвах и в Калужской губернии.

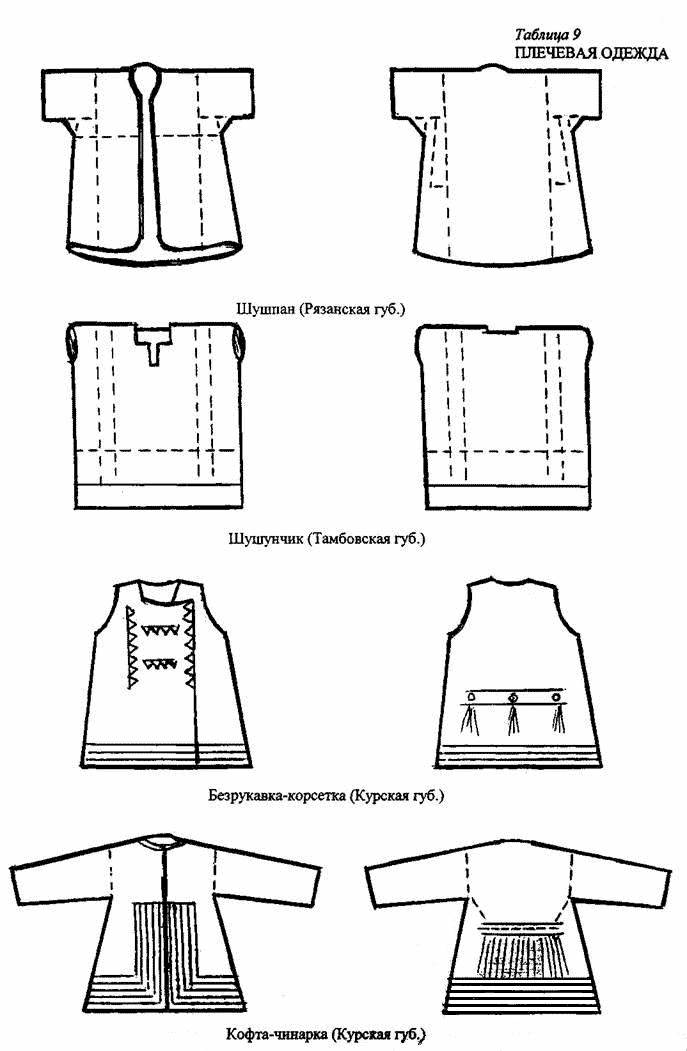

Глухая панёва естественным образом должна была эволюционировать в юбку. Южновеликорусский комплекс одежды с панёвой или юбкой включает в себя ряд разновидностей нагрудной (таблица 10) и плечевой (таблица 8, таблица 9) одежды. Так, в Смоленской губернии носились стеганая душегрея без рукавов, до талии или чуть ниже, и носовка. Это была надевавшаяся поверх рубахи через голову белая одежда, в старину без рукавов, позже с рукавами, с ластовицами; по швам она укреплялась тесьмой, прошвами, мережкой, по подолу вышивкой, новый фасон такой одежды, отрезной по талии, с богато орнаментированным ткачеством и вышивкой низом, назывался занавеской. Занавеска, носившая также названия запон, нагрудник, передник, употреблялась и в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях, надеваясь поверх рубахи и понёвы или сарафана. Это была белая, крашенинная, пестрядинная, кумачная или из набойного ситца туникообразная одежда с рукавами и ластовицами, имевшая сзади прямоугольный вырез до лопаток. По подолу и кромкам рукавов она украшалась затканкой, вышивкой, полосками кумача, китайки, кружевными прошвами. С конца XIX в. занавеска шилась здесь без рукавов, с грудкой и на лямках, носилась с косоклинным сарафаном из домотканого полосатого или клетчатого холста, с многоцветным ткачеством по подолу в форме шестиугольников. Надевалась она через голову. В этих же губерниях бытовал костолан или сукня, длиной до колен или чуть ниже, надевавшийся поверх рубахи и понёвы. Эта одежда туникообразная, прямая, с рукавами до локтя или длиннее. Костолан играл роль верхнего платья и без него на улицу не выходили. Украшался он от подола до талии как понёва. Употреблялись здесь также навершники прямые и распашные, без клиньев и косоклинные, длиной 40 - 80 см, с короткими или длинными рукавами, либо без них с прорезями для рук. Навершники очень богато украшались и носились поверх другой одежды.

Термины "запон", "занавеска" бытовали и в Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Курской губерниях. Эта одежда с рукавами или без них, с отрезной грудкой и с прямоугольным вырезом сзади до лопаток. В южных губерниях употреблялись также нагрудник длиной 80 см, прямой с длинными рукавами с ластовицами, с разрезом на груди; шушун длиной 50 см, прямого покроя, без рукавов, а также шушпан, прямого же покроя, но длиной до колен с рукавами. Поверх другой одежды здесь также носили сукман ниже колен, распашной с длинными рукавами. В употреблении были и суконные черные или темно-синие распашные короткие приталенные безрукавки. Наконец, широко использовался передник с завязками на поясе или под мышками.

Понёвный комплекс дополнялся головным убором, преимущественно типа кички, с животными формами. Однако незамужние девушки, как и повсюду в России, носили открытый головной убор - повязку в виде более или менее широкой ленты, иногда с твердым околышем, дополнявшуюся хвостом из лент. Повязка могла украшаться бисерной бахромой, напоминающей северную ряску. В Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном регионах употреблялся и кокошник - головной убор замужних женщин. В Смоленской губернии это был высокий лопатообразный кокошник, парчовый или бархатный, украшенный золотым шитьем и бисерной или жемчужной поднизью, либо невысокий кокошник в форме шапочки, покрытый кисеей, полотенцем, с красной затканкой на концах или платком. В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях он имел высокое очелье и круглое донышко из красного бархата или шерстяной фабричной ткани; очелье и донышко расшивали золотом, отделывали позументами, позатылье украшали лентами и бисером, с боков свешивались бисерные подвески. Постепенно кокошник как более архаичный головной убор сменялся кичкой с сорокой и вообще принадлежал достаточно зажиточным женщинам.

Повсеместно в южновеликорусских губерниях были распространены кичкообразные головные уборы, наиболее характерные для понёвного комплекса. В ряде мест термин "кичка" относился ко всему головному убору, иногда чрезвычайно сложному по конструкции, состоявшему более чем из десятка деталей. В этом случае одну из основных деталей, собственно кичку в классическом смысле этого слова, представляющую собой твердое возвышение надо лбом, своего рода околыш в сочетании с волосником. плотно облегавшим голову, называли повойником. Твердый околыш различной формы - треугольной, округлой, лопатообразной, с двумя рожками, делался из простеганного или проклеенного холста, луба, бересты. На повойник, или собственно кичку, надевался позатылъник, а затем сверху - сорока. Позатыльник - прямоугольная полоса ткани, часто бархата, украшенная шитьем и бисером, повязывалась на темени с помощью тесёмок и закрывала волосы сзади. Сорока - это особо выкроенный и сшитый кусок ткани - красного сатина, атласа, штофа, - с вышитым золотой нитью или сделанным из широкого галуна очельем. Часто встречаются сороки, у которых очелье и боковые крылья скреплены вместе и образуют нечто вроде шапочки; их делали из цветного плиса и украшали галуном, либо же целиком шили из широкого галуна, украшая по бокам большими цветными шелковыми помпонами-махрами, как например в Орловской и Курской губерниях. Иногда позатыльник просто пришивали к сороке. Кое-где в Воронежской и Тамбовской губерниях поверх кичек надевали украшенный лентами, позументами, бисером лоскут ткани, ниспадавший до пояса. Местами в Тамбовской губернии бытовала рогатая кичка с очень высокими рогами. Разновидностью кичкообразного головного убора была кищонка, надевавшаяся поверх собственно кички и представлявшая собой налобник, украшенный лентами, бисером, позументами, иногда с розетками из лент на висках.

В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях в качестве остова для сороки чаще всего употреблялась рогатая кичка в форме острых рогов, скатанных из пеньки и простеганных нитками; бытовали также тупорогая, "комолая", лопатообразная и копытообразная кички из луба, обшитого холстом. Сзади к ней привешивали повойник со вздержкой на шнуре. Поверх кички могли надевать связку в виде полосы холста с вышитыми квадратами на концах; ее надевали на лоб, а концы завязывали сзади под позатыльем. Перед сороки обычно вышивался. Сороки пожилых женщин и вдов были белыми, молодые женщины шили будничную сороку из красной крашенины, праздничную из кумача или малинового штофа на подкладке из белого холста,.пестряди, набойки.

Сороки представляли сложный убор из восьми, одиннадцати, даже четырнадцати элементов, имевших собственные завязки. Кичка-чепчик с твердым очельем надевалась на голову и привязывалась тесёмками. К ней плотно привязывался позатыльник с бисерным или серебряным шитьем. Затем на кичку надевали сороку и также привязывали её тесёмками. Потом надевалась поднизь -налобное украшение в виде сетки из мелкого цветного бисера, за ней - опушка задняя и опушка передняя из собранных веерообразно разноцветных шелковых лент, обшитых позументом; при помощи завязок опушки укреплялись под поднизью на сороку. Под поднизь надевался также налобник с косицами в виде черных перышек селезня на полосе позумента, закрепленных розетками из разноцветных шелковых лент и пуговиц. Над косицами надевалось чело — красная шелковая лента на тесёмке, концы которой свешивались над висками. Под позатыльником повязывались две длинные шелковые ленты на тесемке - отвес. Над отвесом прикреплялся "арепей" - розетка из одной широкой и двух узких лент с пуговицей в центре; он закрывал сороку в том месте, где сходились завязки и тесёмки, на которых держались другие части головного убора. Все это богато украшалось бисером, стеклярусом, вышивкой золотой и серебряной нитью.

Могли быть и другие детали, варианты форм и названий. Например, в Смоленской губернии носили высокие и рогатые стеганые кички, под которые надевался жгут из пакли. Поверх кички надевали сороку, налобник, позатыльник, махры, подкосник, вислючки, а сверх всего этого еще и наметку. Она имела вид длинного полотенца из тонкого белого домашнего холста, сложенного в полосу, которым трижды оборачивали кичку; концы наметки с цветной бахромой закалывали по бокам или завязывали сзади и распускали. На концах наметки вышивали гладью геометрический или стилизованный растительный орнамент, нашивали полоски кумача, ленты, тонкие кружева. Девушки также носили наметки, но покороче или без кички, так что макушка головы оставалась открытой. В конце XIX века в Смоленской губернии бытовал также сборник в виде надрезанного с одной стороны куска ткани, закладывавшегося на голове в складки. Употреблялся здесь также "подубрусник", стеганый из холста или бархатный, в виде шитого золотом повойника с твердым околышем из дощечки; на холщовый подубрусник надевали сложенный на угол платок с завязанными сзади "по-бабьему" концами.

По всем южновеликорусским губерниям, особенно в XX в. широко употребляли платки - фабричной или домашней работы, набивные, часто обшитые бахромой, кумачом, бисером, стеклярусом. Девушки завязывали платок под подбородком, либо, сложив его в широкую полосу, сзади под косой, а замужние женщины - сзади на затылке.

Верхняя женская одежда южновеликорусских губерний в основном была такой же, как и мужская; разница в размерах и наличии украшений. Так, женские зипуны часто украшались плисом, на полушубках выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и правой поле. Однако встречались и чисто женские виды верхней одежды. В Воронежской и Курской губерниях была распространена корсетка из домотканого коричневого сукна, с отрезной спинкой, вставными клиньями ниже талии, выкройными рукавами, застегивавшаяся на крючки; по вороту, правой поле и кромкам рукавов она обшивалась черным плисом или гарусом. В Рязанской губернии носили шушпан, шушун или сушун - туникообразную распашную или глухую одежду длиной до колен или немного ниже, с рукавами до локтей с ластовицами, обильно украшенную красной тесьмой, кумачом, ситцем. Шушпан нередко носили как накидку, перекинув рукава наперед, а в ненастье - накинув на голову. Здесь же употреблялась юпа или юпочка - распашная туникообразная одежда белого домашнего сукна или полусукна. Праздничная юпа была без рукавов, будничная с рукавами, довольно короткая, украшенная выкладками из кумача, позумента, бархата, бахромой, вышивкой. Спорадически носили и другие виды одежды, к концу XIX века выходившие из употребления: крутик, коротыш, прижимка и другие.

Неотъемлемой частью женской и девичьей одежды был пояс. В южновеликорусских губерниях употреблялись разнообразные тканые и плетеные пояса, по украшению концов отличавшиеся большим разнообразием. Это был пояс-покромка из черной или темно-синей шерсти, заканчивавшийся лопастями различной формы, украшенными бахромой, бисером, галунами, лентами, расшитыми гарусом; узкий плетеный из цветной шерсти пояс с кистями; тканые шерстяные кушаки с узором в полоску и преобладанием красного цвета в сочетании с белым, зеленым, синим, желтым. Длина покромок и кушаков была значительной, они в несколько раз оборачивались вокруг талии, а концы их подтыкались под покромку по бокам, либо завязывались концами сзади, а там, где не носили передника - сбоку или спереди.

Обувью служили лапти косого плетения, носившиеся с белыми или черными онучами или шерстяными вязаными чулками под оборы, а также кожаные чоботы или коты - галошеобразные туфли на невысоком каблуке с подковками, спереди и сверху орнаментированные красным и желтым сафьяном, сукном, украшенные спереди цветными шерстяными махориками. Кожаная обувь также закреплялась на ноге оборами - черными или красными шерстяными шнурами или тонкими полосками кожи, пропущенными через петлю на заднике.

Довольно разнообразны были нагрудные, шейные и другие украшения. Это ожерелок или жерелок, подгорлок в виде бисерного кружева, закрепленного на полоске холста: он надевался на шею и застегивался сзади на пуговицу. Это гайтан - плетеная бисерная тесьма длиной 50 - 70 см, заканчивавшаяся бахромой, медальоном или крестом. Это ожерелье в виде узкой полоски кумача с плотно нашитым бисером и перламутровыми пуговицами. Носили также дутые стеклянные бусы, разнообразные дутые медные серьги с привесками из цветных бусинок, разноцветной шерсти и т. п., а также очень характерные для кичкообразных головных уборов пушки - ушные украшения в виде шариков из гусиного белого пуха или заячьей шкурки, закреплявшиеся на висках.

КОМПЛЕКС С АНДАРАКОМ

Юбка, чаще известная под названием андарака, преобладала у однодворцев, потомков военно-служилого населения южнорусских и юго-западных областей, стоявших в социальном отношении несколько выше крестьянства, и в быту тяготевших к более высоким социальным слоям; лишь во второй половине XIX в. однодворцы слились со всем крестьянством. Андарак представлял собой шерстяную, обычно полосатую /в Рязанской, Смоленской губерниях/ юбку с красными, синими, зелеными полосками. В Орловской, Курской, Пензенской, Воронежской, Тамбовской губерниях, особенно в двух последних, у однодворцев бытовали одноцветные синие или темно-бордовые юбки наряду с полосатыми, причем иногда их носили параллельно с панёвами, а в некоторых сёлах, например, в Воронежской губернии, юбки подтыкали за пояс, как панёвы.

Южновеликорусский комплекс одежды с андараком или юбкой включает в себя ряд разновидностей нагрудной и плечевой одежды. Так, в Смоленской и Брянской губерниях, соседствоваших с Белоруссией, где также бытовал андарак, он употреблялся со шнуровкой - затягивавшейся на груди на шнурках безрукавкой типа корсажа, бархатной или шерстяной, красной или синей, вышитой золотой нитью.

Кокошник надевался после венчания, в праздники и преимущественно до рождения первого ребенка. Бытовал здесь кокошник трех типов: курский двухгребенчатый, или седлообразный "шеломок", кокошник с высоким твердым очельем, мягко снижавшийся к затылку и напоминавший шапочку, и высокий твердый цилиндрический кокошник с высоким прямоугольным гребнем на затылке. Кокошники украшались золотым галуном, расшивались блестками и бисером. При надевании кокошник слегка сдвигался на лоб, а затылок закрывался позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Иногда поверх кокошника повязывали красную ленту, шелковый платок в виде полосы с угла на угол, завязываемый концами спереди или на макушке.

КОМПЛЕКС С САРАФАНОМ

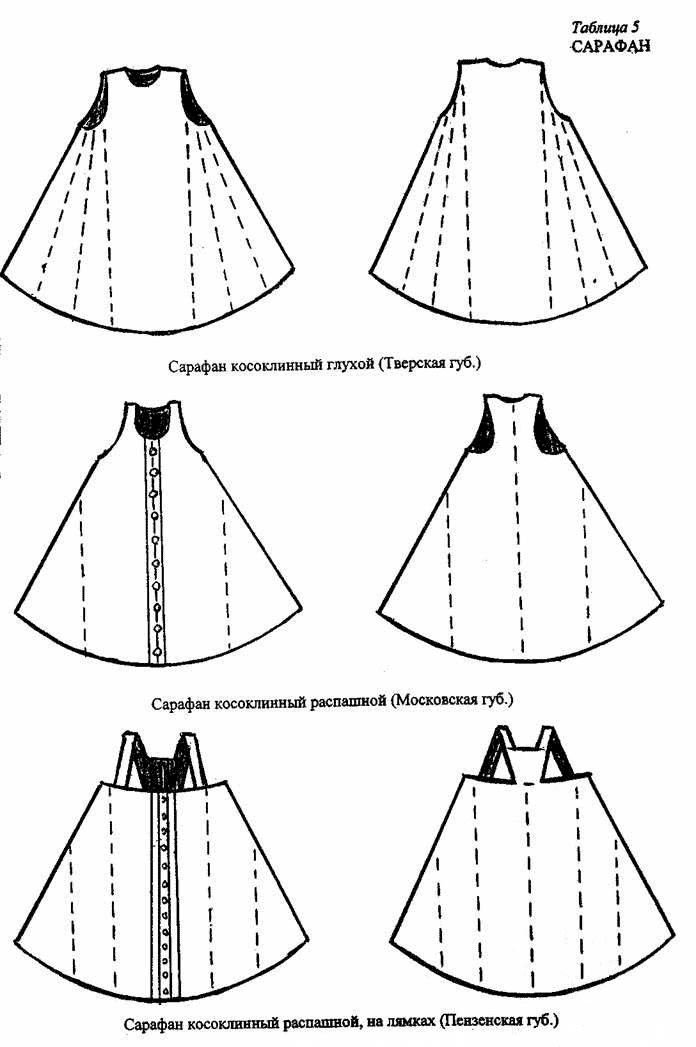

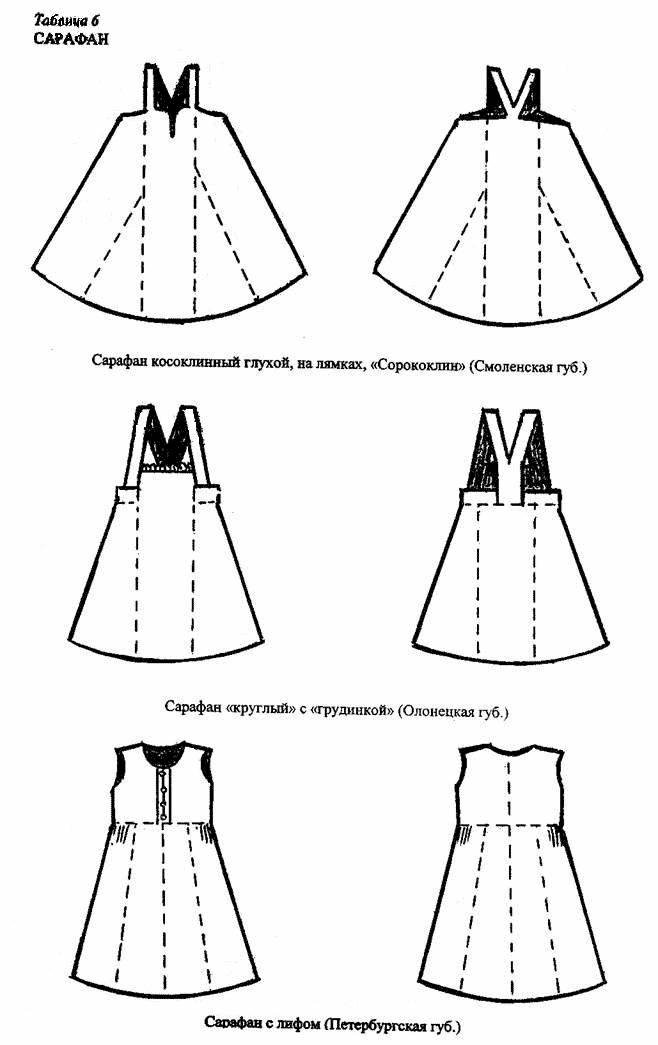

Наиболее известной женской одеждой, иногда неправильно считающейся исконно русской, был сарафан (таблица 5, таблица 6) - основная часть сарафанного комплекса. Сарафанный комплекс преимущественно принадлежит центральным и особенно северным, северо-восточным и северо-западным губерниям. Однако сарафан бытовал и в южновеликорусских губерниях.

Выделяются пять типов сарафанов:

- глухой косоклинный, с проймами, называвшийся в некоторых губерниях шушуном и сукманом; он бытовал в Новгородской, Олонецкой, Псковской, Рязанской, Тульской, Воронежской, Курской губерниях и бывший старинным типом сарафана, постепенно заменявшимся другими;

- косоклинный распашной или с зашитым швом спереди, с проймами или на лямках, распространенный почти исключительно в северо-восточной России, Поволжье, Приуралье, Московской, Владимирской, Ярославской, реже в Вологодской и Архангельской губерниях; в Ярославской и Тверской губерниях он известен под названием ферязь, в Тверской и Московской - саян, а также кумашник;

- прямой сарафан с лямками, известный также как круглый или московский, постепенно заменявший косоклинный сарафан и понёву;

- прямой отрезной с лифом и лямками или вырезными проймами, происходивший от андарака, носившегося с лифом - шнуровкой, распространен в Псковской, Смоленской, Орловской, Вологодской губерниях и в Сибири;

- сарафан на кокетке с вырезными проймами и разрезом спереди до талии, застегивавшимся на пуговицы; позднего и повсеместного распространения.

Сарафан довольно широко употреблялся в южновеликорусских губерниях главным образом как девичья одежда, а в Рязанской Мещере и старушечья. В некоторых местах он имел свои названия: саян, костолан, сукман. Это был глухой косоклинный сарафан, косоклинный на лямках или, в начале XX века, с лифом, то есть на кокетке. Шился он из кумача, китайки, темно-синий, черный, красный. Изредка здесь употреблялся и распашной сарафан на лямках, но преимущественно в этом случае передний шов застрачивался и лишь обозначался галунами и пуговицами на петлях. По подолу и переднему шву сарафан также украшался здесь вышивкой шерстью, прошвами.

В северных, северо-восточных, северо-западных губерниях - Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Пермской, Вятской, Петербургской это был второй основной, после рубахи, вид женской одежды. По материалу и покрою он получал иногда особые названия: дубас, клеточник, набивник, суконник, штофник, дольник, кастяч, шубка и т. д. Это были все те же пять типов сарафана, как правило, с нашивками из позумента и кружев по переднему шву, украшенному пуговицами с петлями. Шились они из пестряди, домашней крашенины, кумача, ситца, штофа, сукна, в том числе ярких цветов, с клеткой или полосами. В Поволжье - Симбирской, Казанской, Самарской, Оренбургской, Уфимской губерниях сарафан также был основным видом женской одежды. Наиболее старинным здесь считался глухой косоклинный сарафан с вырезными проймами и лямками, украшенный по переднему шву позументами и пуговицами с петлями. В некоторых деревнях здесь бытовали распашные сарафаны. К концу XX века преобладал прямой сарафан на лямках и сарафан с лифом - кокеткой, от которого совершился переход к "парочке" - юбке с кофтой, причем такая юбка сохраняла название сарафана.

С сарафаном и в северных, и в поволжских, и в центральных губерниях обычно носились передники с грудкой или без нее, повязывавшиеся на талии. Праздничные передники по грудке вышивали красной нитью. В Поволжье передник назывался запоном, что говорит о связях местного населения с южными губерниями. Кое-где в Вятской губернии передник имел вид туникообразной одежды с коротким задним полотнищем, без рукавов - так называемая чина.

Особенно характерна для сарафанного комплекса плечевая одежда (таблица 7). На севере со старинными шелковыми и штофными сарафанами носили долгорукавку - нечто вроде верхней части рубахи с очень длинными рукавами, удерживавшимися на запястье зарукавниками из узкой полосы ткани с плотно нашитыми бисером и цветными стеклами в оправе. Шили их из однотонного или узорного шелка. Широко распространен был шугай или епанечка, известный также как трубалетка, сорокотрубка. Это была распашная кофта с узкими рукавами, отрезная по талии, с простеганным на вате низом либо с цельной спинкой, без воротника или с отложным воротником. Разновидностью этой одежды была душегрея - как бы коротенькая распашная юбка нередко простеганная на вате валиком, сильно расширяющаяся, удерживаемая на груди лямками. В конце XIX в. получил распространение казачок -род длинной кофты, сшитой по фигуре, распашной, с невысоким стоячим воротником. В Архангельской и Вологодской губерниях носили также нарукавники или "рукава" в виде очень короткой кофточки с длинными рукавами или просто двух рукавов, соединенных на спине двумя узкими полосками тканей. Шились они из пестряди, набойки, а также шелка и кашемира.

Верхняя одежда в основном повторяла формы мужской (таблица 12, таблица 13). Но в Поволжье в комплексе с сарафаном употреблялась верхняя одежда особых форм. Это были колодники, ватошники, монарки, стуколки, душегреи примерно одинакового покроя: длиной до середины бедер, в талию, с прямым и отложным воротником и с большим количеством оборок сзади. Шилась эта одежда из домотканого сукна, красного штофа, сатина, отделывалась бархатом, галунами. В южных поволжских губерниях бытовала одежда под названием бедуим. Это была халатообразная одежда длиной ниже колен, немного расширявшаяся книзу, распашная, с отложным воротником и широкими длинными рукавами, вшивавшимися в проймы, сильно присборенными. Воротник украшался бисером, шелковыми кистями, бархатной обшивкой. Бедуим носили не застегивая и не подпоясывая. Кое-где в Самарской губернии носили корсетки на шнуровке, а в Казанской и Симбирской - душегреи на лямках.

Девичьим головным убором в сарафанном комплексе как и в панёвном, были перевязки или ленты - более или менее широкие полосы штофа, бархата, шелка на твердой основе в виде обруча, завязывавшиеся под косой тесёмками. Сзади выше тесёмок пришивалась одна широкая или несколько узких лент. Лобная часть убора обычно вышивалась золотой нитью, украшалась воланами или стеками из жемчуга, бисера. В качестве свадебного головного убора на Севере использовалась "корона" - очень широкий ажурный, богато украшенный обруч. В Поволжье была распространена "фатка" - шелковый, обычно красный, платок, сложенный на угол и заложенный в виде полосы; он обычно прикрывал теменную часть головы и завязывался сзади под косой. В косы часто вплетались косоплетки с привязанными к ним длинными шелковыми лентами, а иногда с косником - небольшим вышитым или парчовым треугольником.

Среди женских головных уборов чаще всего бытовал кокошник. Формы его разнообразны. В Олонецкой губернии это обычно был однорогий кокошник на твердой основе, с очельем, выдающимся вверх в виде рога и с плоским верхом, с боков опускавшимся на уши. Подобная форма кокошника бытовала и в других северных губерниях. В некоторых местностях Пермской губернии употреблялся большой кокошник в форме полумесяца с острыми концами почти до плеч. Кокошники такой формы употреблялись и в Среднем Поволжье наряду с кокошниками в виде бархатной или парчовой шапочки. В Казанской губернии встречались лопатообразные кокошники с очельем почти прямоугольной формы, а также высокие островерхие кокошники. Попадались в Казанской губернии и двурогие кокошники, называвшиеся здесь кичками. Кокошники обильно украшались речным жемчугом, бисером, образующим иногда воланы, плашками перламутра, галунами, вышивкой золотой нитью, на лоб спускалась сетка из жемчуга или бисера -ряска. В Псковской губернии бытовал однорогий кокошник, очелье которого было густо усажено как бы шишками из жемчуга. К высоким островерхим и лопатообразным кокошникам подшивалось легкое покрывало, опускавшееся на плечи и спину.

Кокошники обычно надевали лишь молодые женщины, недавно вышедшие замуж. Через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка, они надевали кичкообразные головные уборы. Так, в Олонецкой губернии бытовала сорока со "сдерихой" - род чепчика из холста с коронкой в виде копытца /сдериха/, на которую надевали мягкую сороку в форме невысокого тупого конуса, с завязками по бокам, завязывавшимися на затылке под прямоугольным концом сороки. Поморская кичка имела вид твердой шапочки с удлиненной плоской затылочной частью. Постепенно совершался переход к употреблению простых повойников в виде чепца со вздержкой на затылке. И сорока, и кичка, и повойник украшались вышивкой золотой нитью, галунами, кружевами и тому подобное. Носили повойник с платком. Употреблялось также ношение двух платков: один повязывался вокруг головы, как повойник, вторым покрывались сверху. В Поволжье нередко второй платок носили "роспуском", завязывая или закалывая под подбородком так, что на спину опускались два угла платка.

Обувь в сарафанном комплексе была такой же, как и в панёвном: лапти с онучами, кожаные галошеобразные коты, ботинки с резинками на невысоком каблуке. С кожаной обувью всегда, а с лаптями часто, особенно в Поволжье, носили вязаные шерстяные чулки, богато орнаментированные, иногда расшивавшиеся мишурой и блестками.

Непременным украшением, особенно в Поволжье, были серьги разных форм. Повсюду с сарафаном употреблялись бусы, ожерелья. Излюбленным украшением были полоски холста, густо усаженные бисером. На Севере нередко надевались широкие круглые кружевные воротники. В Поволжье иногда носили, как и в южнорусских губерниях, гусиные пушки, в том числе вставляя их в уши вместе с серьгами.

КОМПЛЕКС С КУБИЛЬКОМ

Основной частью женского костюма казачьих областей, как и в Великороссии, была рубаха - туникообразная, с невысоким воротником-стойкой, с прямыми поликами, со сборёнными у ворота и собранными на обшивку у запястья рукавами, а также рубаха на кокетке. Нередко для разных элементов рубахи употреблялись разные ткани.

Поверх рубахи казачки надевали разные типы плечевой одежды. Старинным элементом донского праздничного женского костюма был кубилек, к началу XX в. уже выходивший из употребления. Он напоминает женские платья горских народов - Кабарды, Адыгеи, Дагестана, что и не удивительно, учитывая, что казаки очень часто привозили себе жен из походов. Шили кубилек из синей или черной крашенины, синего, голубого, зеленого шелка, с отрезным лифом, в талию, с плотно прилегавшей цельной спинкой. Лиф спереди до талии застегивался на мелкие пуговицы, на шее делался небольшой вырез, через который был виден ворот рубахи. Ниже талии кубилек был широкий, распашной; иногда правая пола его юбки заходила на левую. По разрезу кубилек обильно украшался галунами и золотым шитьем. Рукава были длинные, сборчатые у плеча, к концу широкие, так что был виден рукав рубахи. Неотъемлемой частью кубилька был широкий пояс, богато украшенный, с массивной ажурной пряжкой, украшенной цветными стеклами или полудрагоценными камнями. В Терской области казачки нередко носили повседневные и праздничные бешметы из ситца, черного, голубого, коричневого, зеленого атласа, отделывая их узким галуном; покрой бешметов был такой же, как у мужчин, но большей длины. По примеру горянок иногда казачки носили его внакидку на голове. Замужние донские казачки носили сукман - глухую одежду с очень короткими и узкими рукавами, без воротника, с коротким прямым разрезом, отделанную на груди и по подолу лентами и плетеной тесьмой. Сукман носили с широким плетеным шерстяным синим или красным кушаком с кистями. Употреблялся казачками, в том числе и на Кубани, и сарафан -прямого покроя, с лифом, со сборками; его подпоясывали широким плисовым поясом.

В начале XX в. казачки преимущественно носили юбки и кофты - "парочку", ставшую обычной и в других областях страны. Надевали по несколько юбок: нижние по подолу отделывали кружевами, верхние, особенно праздничные, расклешенные, имели внизу широкий волан, "брызжу", отделанный лентой, полоской кружева, плиса. Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась и кофта. В зависимости от покроя она называлась собственно кофта, блузка, матене, кираса. Блузки и кофты шили свободного покроя, без талии, на полчетверти ниже талии, с застежкой сзади или сбоку, с воротником стоечкой, с длинным или до локтя рукавом, присборенным у плеча, а ниже облегающим. Блузки отделывали гипюром, лентами, кружевами, закладывали складки. Иногда блузки шили на кокетке. Матене - кофта свободного покроя ниже пояса, распашная, с длинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины. Кираса - это плотно облегающая кофта с небольшой баской до бедер, узкими длинными рукавами, у плеча присборенными, с воротничком-стойкой, застегивавшаяся спереди на множество мелких пуговиц. Кирасу носили только молодые женщины.

Переселенцы из великорусских губерний принесли на Дон кокошник, к началу XX в. вышедший из употребления, а украинки - очипок. В основном же казачьи области выработали оригинальные типы головных уборов. Праздничным убором замужних женщин был вязанный колпак в форме чулка с махрами на макушке; на улицу поверх колпака надевался платок. Колпак в основном использовался в комплексе с кубельком. В XX в. колпаки сменились файшонкой - черной кружевной косынкой с длинными концами, собранными спереди на нитку; концы файшонки свисали по бокам, закидывались за плечи или завязывались сзади бантом. Замужние женщины носили также кичку с двумя рожками с сорокой, как в южной Великороссии. Нарядные кички делались из зеленого, бордового бархата, вышивались золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики - жемчужные подвески на висках. Были кички и в форме небольшой круглой шапочки. Кичку вытесняет чепчик из ситца, бархата, шелка. Он состоял из двух полукруглых бочков с длинными концами и середины; концы сзади завязывались бантом. Но наиболее широко использовалась шлычка - "полная " и "на шиш". Полная шлычка шилась, как детский колпачок: к полукруглому заднику пришивались продолговатые бочка, обшитые воланами, кружевами, а по низу продевалась или пришивалась тесьма, которая завязывалась вокруг головы. Поверх полной шлычки и чепчика надевался платок. Шлычка "на шиш" представляла собой как бы небольшой мешочек, надевавшийся на собранные в узел косы. Пожилые женщины покрывались большими платками, оборачивая их вокруг головы и завязывая концы узлом на макушке. Девушки-казачки носили такие же повязки в форме обруча с лентами, как по всей стране.

2020-08-05

2020-08-05 690

690