ТПСП возникает при действии в синапсах глицина, гамма-аминомасляной кислоты. ТПСП может развиваться и под действием медиаторов, вызывающих ВПСП, но в этих случаях медиатор вызывает переход постсинаптической мембраны в состояние гиперполяризации.

Для распространения возбуждения через химический синапс важно, что нервный импульс, идущий по пресинаптической части, полностью гасится в синаптической щели. Однако нервный импульс вызывает физиологические изменения в пресинаптической части мембраны. В результате у ее поверхности скапливаются синаптические пузырьки, изливающие медиатор в синаптическую щель.

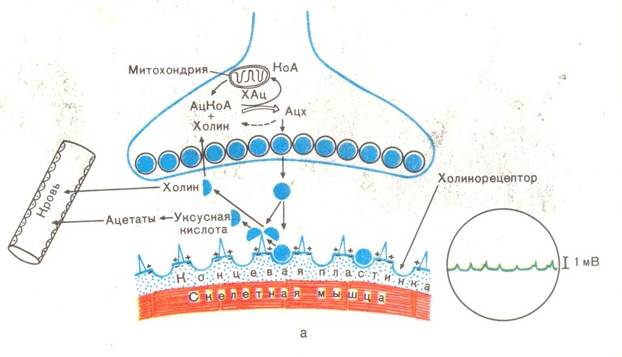

Переход медиатора в синаптическую щель осуществляется путем экзоцитоза: пузырек с медиатором соприкасается и сливается с пресинаптической мембраной, затем открывается выход в синаптическую щель и в нее попадает медиатор. В покое медиатор попадает в синаптическую щель постоянно, но в малом количестве. Под влиянием пришедшего возбуждения количество медиатора резко возрастает. Затем медиатор перемещается к постсинаптической мембране, действует на специфические для него рецепторы и образует на мембране комплекс медиатор—рецептор. Данный комплекс изменяет проницаемость мембраны для ионов К+ и Na+, в результате чего изменяется ее потенциал покоя.

В зависимости от природы медиатора потенциал покоя мембраны может снижаться (деполяризация), что характерно для возбуждения, или повышаться (гиперполяризация), что типично для торможения. Величина ВПСП зависит от количества выделившегося медиатора и может составлять 0,12—5,0 мВ. Под влиянием ВПСП деполяризуются соседние с синапсом участки мембраны, затем деполяризация достигает аксонного холмика нейрона, где возникает возбуждение, распространяющееся на аксон.

В тормозных синапсах этот процесс развивается следующим образом: аксонное окончание синапса деполяризуется, что приводит к появлению слабых электрических токов, вызывающих мобилизацию и выделение в синаптическую щель специфического тормозного медиатора. Он изменяет ионную проницаемость постсинаптической мембраны таким образом, что в ней открываются поры диаметром около 0,5 нм. Эти поры не пропускают ионы Na+ (что вызвало бы деполяризацию мембраны), но пропускают ионы К+ из клетки наружу, в результате чего происходит гиперполяризация постсинаптической мембраны.

Такое изменение потенциала мембраны вызывает развитие ТПСП. Его появление связывают с выделением в синаптическую щель специфического медиатора. В синапсах разных нервных структур роль тормозного медиатора могут выполнять различные вещества. В ганглиях моллюсков роль тормозного медиатора выполняет ацетилхолин, в ЦНС высших животных — гамма-аминомасляная кислота, глицин.

2014-02-04

2014-02-04 1321

1321