Полученные выше теоретические уравнения (4.5) и (4.6) позволяют проследить качественное влияние различных факторов на эффективность циклонного процесса. Расчет циклонов по теоретическим формулам практически невозможен. Большой опыт, накопленный при испытаниях циклонов в промышленных условиях и на специальных стендах, позволил разработать методы расчета циклонов, основанные на полученных экспериментальных данных. Для облегчения расчетов широко используют графические методы с применением специально построенных графиков и номограмм. Однако наиболее обобщенным и надежным является расчет эффективности с использованием элементов теории вероятностей.

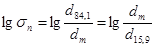

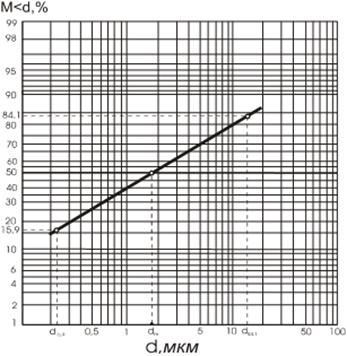

Как известно, в вероятностно-логарифмических координатах дисперсный состав большинства пылей аппроксимируется прямой линией и характеризуется двумя параметрами: среднемедианнымразмером dm и среднеквадратическим отклонением lgσn функцийраспределения. Среднемедианный размер dm представляетсобой такой размер частицы, при котором суммарная массавсех частиц размером более dm равна суммарной массе всех частиц размером менее dm. Среднеквадратическое отклонение lgσn находят из следующего соотношения, которое является свойством интеграла вероятности:

|

|

|

, (4.12)

, (4.12)

где d 84,1 и d 15,9 — абсциссы точек, ординаты которых имеют значения 84,1 и 15,9 % и определяются по заданному распределению пыли по размерам (рис. 4.6).

Рис. 4.6. График распределения частиц пыли по размерам

Кривые парциальной эффективности циклонов также могут быть охарактеризованы двумя аналогичными параметрами  и

и  , численные значения которых для различных типов циклонов конструкции НИИОгаза могут быть приняты следующими:

, численные значения которых для различных типов циклонов конструкции НИИОгаза могут быть приняты следующими:

| Тип циклона. | ЦН-24 | ЦН-15у | ЦН-15 | ЦН-11 | СКД-ЦН-33 | СК-ЦН-34 | СК-ЦН-22 |

…….…… …….……

| 8,50 | 6,00 | 4,50 | 3,65 | 2,31 | 1,95 | 1,13 |

…...…… …...……

| 0,308 | 0,2835 | 0,352 | 0,352 | 0,364 | 0,308 | 0,340 |

Приведенные данные соответствуют следующим условиям работы циклонов (значения табличные): w т = 3,5 м/с; D т = 0,6 м; rчт-= 1930 кг/м3; mт = 22,2·10-6 Па-с.

На основании математической обработки уравнения для вероятностных функций было получено следующее выражение для полной очистки в циклоне:

h = ф(х). (4.13)

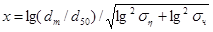

Величина х применительно к циклонам может быть определена по следующей формуле

. (4.14)

. (4.14)

Численное значение функции ф(х) находят в зависимости от величины х по табл. 4.2.

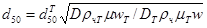

Входящая в формулу (4.14) величина d 50представляет собой размер частиц, осажденных при фактических условиях работы выбранного циклона с эффективностью 50%. Эта величина может быть найдена из выражения

, (4.15)

, (4.15)

где D Т, rчТ, mТ, wT — параметры, соответствующие условиям, при которых получены табличные значения  и

и  ; D, rч, m, w — параметры, соответствующие фактическим условиям работы циклона

; D, rч, m, w — параметры, соответствующие фактическим условиям работы циклона

|

|

|

При очистке газов с высокой концентрацией пыли (z >10 г/м3) степень очистки газа в циклоне обычно несколько увеличивается и может быть определена по следующей эмпирической зависимости:

h ´ = h +(100- h)0,12 z 1lg0,1 z 1/100, (4.16)

где z 1— начальная концентрация пыли в газе, г/м3; h — степень очистки газа в циклоне при начальной запыленности его 10 г/м3.

В случае, когда полученная в результате расчета эффективность оказывается недостаточной, следует уменьшить размеры циклона, т.е. повысить скорость и гидравлическое сопротивление. При этом степень очистки газа в циклоне возрастает. Если и этого окажется недостаточно, следует переходить на другой, более эффективный тип циклона, например с ЦН-24 на ЦН-15 или с ЦН-15 на ЦН-11. При этом следует повторить как расчет гидравлического сопротивления, так и расчет эффективности.

§ 5. Батарейные циклоны (мультициклоны)

Как известно, увеличение диаметра циклона приводит к снижению его эффективности, вследствие чего циклоны типа ЦН диаметром более 1 м применять не рекомендуется, что сильно ограничивает пропускную способность установки. Для объединения в группы обычные циклоны плохо приспособлены. Поэтому групповая компоновка их ограниченна и конструктивно весьма несовершенна. Даже при создании группы из восьми циклонов типа ЦН-15 ее пропускная способность не превысит 50000 м3/ч.

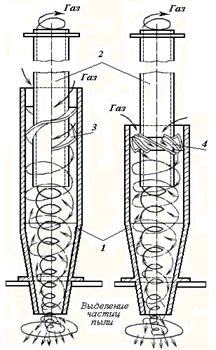

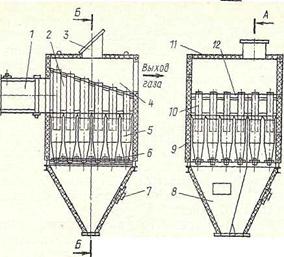

В связи с этим возникла необходимость в простых циклонных элементах небольшого диаметра, т. е. имеющих высокую степень очистки и приспособленных для объединения в большие группы с высокой пропускной способностью. Применяют циклонные элементы с диаметром цилиндрической части корпуса 100, 150, 250 мм. В целях удобства объединения и компактности установки придание газовому потоку вращения достигается обычно не тангенциальным подводом газа, а размещением внутри циклонного элемента специального устройства, представляющего собой либо двухлопастной винт (рис. 4.7, а), либо розетку, состоящую из лопаток, установленных к оси под углом α = 25—30° (рис. 4.7, б). Розетки работают эффективнее, однако они чувствительнее к засорению, и поэтому их не рекомендуется использовать при чрезмерно высокой запыленности газа и слипающейся пыли. В некоторых типах батарейных циклонов применяют улиточный и полуулиточный подвод газа. Циклонные элементы компонуют в батареи, где они работают параллельно (рис. 4.8). Очищаемые газы вводятся через входной патрубок в общую распределительную камеру, откуда распределяются по отдельным элементам. Далее из сборной камеры очищенный газ через выходной патрубок, направленный в сторону, выводится из аппарата.

Рис. 4.7. Элементы батарейных циклонов: 1 — корпус элемента; 2— выхлопная труба; 3 — винт; 4— розетка

Рис. 4.8. Общий вид батарейного циклона типа БЦ-2: 1 - подводящий патрубок; 2 - газораспределительная камера; 3 – предохранительный клапан; 4 - камера чистого газа; 5 - циклонный элемент; 6 - нижняя решетка; 7 - люк; 8 - бункер; 9 - корпус; 10 - выхлопная труба; 11 - крышка; 12 – верхняя крышка

Во избежание абразивного износа наружной поверхности на выхлопных трубах первых рядов укрепляют специальные защитные щитки, выполненные из половинок труб несколько большего диаметра.

Пыль, осаждающаяся в циклонных элементах, ссыпается в общий для всех элементов бункер. Пространство между циклонными элементами засыпается шлаком. Большое число циклонных элементов, объединенных общим пылевым бункером, требует равномерного распределения газа по циклонным элементам. Последние должны быть строго одинаковых размеров, смонтированы с одинаковыми допусками и одинаковым гидравлическим сопротивлением.

Число циклонных элементов, объединенных общим пылевым бункером, не должно превышать 8 в ряду по ходу газов и 12 в ряду, перпендикулярном ему. При устройстве в бункере поперечной перегородки, ограничивающей перетекание газов, число элементов может быть увеличено до 10 в ряду по ходу газов и до 16 в ряду, перпендикулярном этому ходу.

|

|

|

Для равномерного распределения газа по элементам подвод к распределительной камере следует осуществлять с помощью диффузора с углом раскрытия не более 15° и шириной выхода, равной ширине камеры. Высота распределительной камеры определяется из условия, что скорость газов в живом сечении первого по ходу газов ряда труб не должна превышать 10—14 м/с.

Неравномерное распределение газа по циклонным элементам приводит к перетеканию газа из одних элементов в другие через общий пылевой бункер. Подсос в слабозагруженные элементы газа из бункера резко ухудшает процесс осаждения в них пыли. Кроме того, неравномерное распределение газа по элементам создает предпосылки для забивания пылью завихривающих устройств.

Расчет батарейных циклонов в принципе аналогичен расчету группы обычных циклонов. Сначала в зависимости от запыленности газов и свойств пыли выбирают диаметр циклонного элемента D: при большой начальной запыленности газов и слипающейся пыли принимают элементы больших диаметров.

Далее определяют расход газа через один элемент, м3/с, при оптимальной скорости, которая для большинства элементов составляет 4,5 м/с:

V 1=0,785 D 2 w опт , (4.17)

Необходимое число циклонных элементов п при оптимальных условиях работы равно

n опт= V / V 1

где V - общий расход газа.

Руководствуясь правилами компоновки элементов в батарее, а такжекаталожными данными, определяем число элементов в батарее п и действительную скорость газа в элементе, которая не должна отличаться от оптимальной более чем на 10 %:

w = V /0,785 D 2 n. (4.18)

Потеря давления в батарейном циклоне, Па, будет равна

D р =x w 2rг/2, (4.19)

где rг - плотность газа при рабочих условиях, кг/м3; x - коэффициентсопротивления, который можно принимать равным для винтовых завихрителей 85, для розеточных при α = 30 и 25° соответственно 65 и 90.

|

|

|

Преимущества батарейных циклонов перед одиночными состоят в том, что батарейные циклоны могут быть рассчитаны на с расход газов, который слишком велик для группы одиночных циклонов; кроме того, при одном и том же расходе газа батарейный циклон значительно компактнее группы одиночных циклонов.

По сравнению с одиночными батарейные циклоны имеют следующие недостатки: повышенную металлоемкость, составляющую 200—500 кг металла на очистку 1000 м3/ч газа, т. е. примерновдвое большую, чем одиночные циклоны; меньшую надежность в эксплуатации из-за возможности неравномерного распределения газа между циклонными элементами и подсоса воздуха через общий бункер; возможность засорения завихривающего устройства при начальной запыленности газа более 100 г/м3.

Эффективность батарейных циклонов находят по той же методике,что и одиночных. Необходимые для расчета данные по циклонам с различными завихривающими устройствами приведены ниже:

| Винт | Розетка | Розетка | |

| Угол α, град....... | |||

| D, мм............ | |||

.............. ..............

| 4,5 | 3,85 | 5,0 |

............. .............

| 0,46 | 0,46 | 0,46 |

Приведенные данные соответствуют следующим условиям работы циклонов: D т = 250 мм; w т=4,5 м/с;mт = 23,7·10-6 Па·с; rчТ = 2200 кг/м3.

Опыт эксплуатации показывает, что эффективность батарейного циклона на 10—20 % ниже эффективности отдельного его элемента.

Наиболее частыми причинами нарушения нормальной работыбатарейных циклонов являются: засорение завихривающих устройств отдельных циклонных элементов, а также прохождение газов мимо циклонных элементов вследствие износа выхлопных труб или нарушения герметичности опорных решеток. И та, и другая причины вызывают изменение сопротивления циклона, за которым нужно тщательно следить в процессе эксплуатации.

Наибольшее распространение в практике получили батарейные циклоны типа БЦ-2 и ПБЦ, а также ЦБР, предназначенные для улавливания неволокнистой и неслипающейся пыли. Батарейные циклоны типа БЦ-2 (см. рис. 4.8) в зависимости от типоразмера имеют от 20 до 56 цельнолитых циклонных элементов с внутренним диаметром 254 мм и завихрителями типа «розетка» при α = 25°. Каждый аппарат разделен на две параллельно работающие секции. При пониженных нагрузках одну из секций можно отключить шибером.

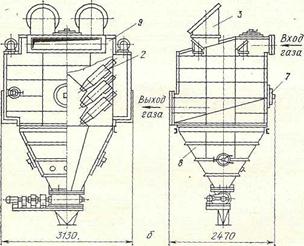

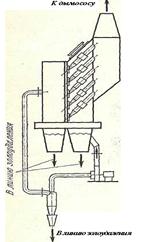

Батарейные циклоны типа ЦБР-150у (рис. 4.9) имеют от 240 до 1600 цельнолитых циклонных элементов с внутренним диаметром 150 мм и улиточным подводом газа. Отличительной особенностью циклонов типа ЦБР является отсос части газового потока (около 8%) из камеры сброса пыли для ликвидации перетоков из одних циклонных элементов в другие через их пылевыпускные отверстия. Отсасываемый поток очищается во вспомогательном циклоне и возвращается вентиляторами в основной аппарат, т. е. является рециркулируемым. Производительность аппарата в зависимости от типоразмера от 70 до 480 тыс. м3/ч.

Рис. 4.9. Схема батарейного циклона типа БЦР-100у

При рециркуляции части газа степень очистки повышается и может быть определена по формуле

h = 0,9hрh1/1 - 0,9h1(1 - hр), (4.20)

где h1 — степень очистки газа в циклонном элементе; hр — то же, в циклоне тракта рециркуляции.

Аппараты центробежного типа применяют для улавливания сравнительно крупных пылей с преобладающим размером частиц более 10—15 мкм. Основным направлением развития аппаратов этого типа является борьба с их абразивным износом путем использования износостойких материалов и совершенствования конструкций аппаратов.

2014-02-02

2014-02-02 8810

8810