В составе белков обнаружено 20 аминокислот (протеиногенных). Несмотря на огромное разнообразие вариантов последовательностей аминокислот в белках, каждый конкретный белок отличается строгим постоянством состава АК и их последовательности. Все АК, входящие в состав белков, являются α-аминокислотами, поскольку их аминогруппа (— NH2) находится в α-положении, т.е. рядом с карбоксильной:

R

|

Н—С—NН2 R— боковые цепи (боковые радикалы)

|

СООН

Существует 4 основных класса АК, содержащих R-группы следующих типов:

1. Неполярные или гидрофобные – аланин, валин, лейцин, изолейцин, метионин, пролин, фенилаланин, триптофан. R – представлены углеводородными остатками;

2. Полярные (гидрофильные), но незараженные – глицин, серин, треонин, цистеин, тирозин, аспарагин, глутамин. R – полярные незаряженные группы;

3. Отрицательно заряженные (кислые) – аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота. R – отрицательно заряженные полярные гидрофильные;

4. Положительно заряженные (основные) – лизин, аргинин, гистидин. R – положительно заряженные гидрофильные.

|

|

|

АК – амфотерные электролиты, так как аминогруппа имеет основные свойства, а карбоксильная – кислотные. В водных растворах в интервале рН от 4 до 9 АК существуют преимущественно в виде биполярных ионов – цвиттер-ионов:

R

|

СНNН3 +

|

СОО —

В кислой среде карбоксил нейтрализуется – АК реагирует как катион:

R R

| |

СНNН3+ + Н+ СН–NН3+

| |

| |

СОО— – Н+ СООН

Биполярный ион Катион

В щелочной среде цвиттер-ион АК теряет протон – АК реагирует как анион:

R R

| |

СНNН3+ + ОН СН–NН2 + Н2О

| |

| |

СОО— – ОН СОО—

При нейтральном рН карбоксильные группы АК полностью диссоциированы. В биохимической литературе такие АК принято обозначать с использованием окончания (-ат), например: глутаминовая кислота – глутамат, пировиноградная – пируват и т. д.

Для всех АК характерны реакции с участием аминогрупп, карбоксильных групп или реакционноспособных групп в боковых цепях (— SH, — S — S —, — ОН и др.). Поэтому АК могут реагировать как с основаниями, так и с кислотами, образуя соли:

R R

| |

СНNН2 СНN+Н3 Cl—

| |

СООNa СООН

Натриевая соль Солянокислая соль

При взаимодействии АК с азотистой кислотой образуются гидроксикислота и газообразный азот. Реакция лежит в основе количественного определения АК по методу Д. Ван Слайка.

R R

| |

CHNH2 + HNO2 СНОН + N2 + Н20

CHNH2 + HNO2 СНОН + N2 + Н20

| |

СООН СООН

Аминогруппа АК легко вступает в реакцию с формальдегидом с образованием метиленаминокислот:

R O R

| // |

CHNH2 + HC СН–N=CH2 + Н20

CHNH2 + HC СН–N=CH2 + Н20

| \ |

СООН H СООН

После блокирования аминогрупп свободные карбоксильные группы можно оттитровать щелочью. На этой реакции основан метод формольного титрования, который применяют для количественного определения АК.

|

|

|

Карбоксильная группа может реагировать со спиртами, образуя сложные эфиры:

О

//

R–СН–СООН + С2Н5ОН R–СН–С + H2О

R–СН–СООН + С2Н5ОН R–СН–С + H2О

| | \

NH2 NH2 О–С2Н5

Эта реакция используется для разделения и определения АК помощью фракционной перегонки их эфиров в вакууме.

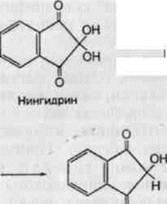

Специфическая реакция нингидрина (трикетогидринденгидрата) с α-аминокис-лотами обнаруживает и количественно определять маленькие концентрации АК:

|

О

Гидриндантин реагирует с избытком нингидрина в присутствии аммиака, при этом образуется комплексное соединение сине-фиолетового цвета с максимумом поглощения около 570 нм.

Все АК, за исключением глицина, имеют асимметрический атом углерода (т.е. атом углерода с четырьмя различными заместителями) и поэтому являются оптически активными соединениями. Все АК, встречающиеся в белках, принадлежат к L-ряду.

Следует учитывать, что символы L и D относятся к абсолютной конфигурации аминокислот, а не к направлению вращения плоскости поляризации света, которое в настоящее время принято обозначать знаком (+) или (—).

Такие L-аминокислоты, как гистидин, лейцин, метионин, цистеин, треонин, фенилаланин, в нейтральных водных растворах являются левовращающими, в то время как аланин, валин, изолейцин, аргинин, лизин и некоторые другие – правовращающими.

Высшие растения и большинство микроорганизмов синтезируют все 20 АК, входящих в состав белков. Применительно к животным организмам АК можно разделить на две группы: заменимые и незаменимые. Заменимые АК синтезируются в организме, а незаменимые должны поступать с пищей. Биологическая ценность белков определяется содержанием в них незаменимых АК. Аминокислоты могут быть производными жирных и ароматических кислот. В связи с этим выделяют две группы АК: ациклические (алифатические) и циклические.

2014-02-17

2014-02-17 2222

2222