Таблица 2- Пример циклограммы для менеджера отдела сбыта фирмы, выпускающей и продающей мясомолочные продукты

В)Сердечная мышечная

Многослойный эпителий (см. рисунок)

Задачи

Химическими реакциями называются явления, при которых одни вещества, обладающие определенным составом и свойствами, превращаются в другие вещества - с другим составом и другими свойствами. При этом в составе атомных ядер изменений не происходит.

Лекция 7. Классификация вычислительных систем. Параллельные алгоритмы

Глава 6. МЕХАНИЗМ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Состав суда – это формируемая на основе требований процессуального закона коллегия судей, а также представителей народа либо судья единолично, полномочные принять решение по делу в результате заседания суда определенной инстанции.

Районные суды – это суды первого звена федеральных судов общей юрисдикции судебной системы Российской Федерации.

Суды общей юрисдикции – суды, осуществляющие судопроизводство по гражданским, уголовным и административным делам.

Основное звено гражданских судов общей юрисдикции.

Лекции – 4 часа

Семинары – 2 часа

Самостоятельная работа – 4 часа

Учебные вопросы:

1. Место районного суда в российской судебной системе.

2. Состав и порядок формирования районных судов.

3. Полномочия районного суда.

4. Права и обязанности председателя районного суда.

5. Организация работы районного суда.

1. Место районного суда в российской судебной системе.

В системе федеральных судов общей юрисдикции районный суд является основным звеном. Это обусловлено, прежде всего, его широкой компетенцией по осуществлению правосудия, а также тем объемом работы, который фактически им выполняется.

На долю этих судов приходится подавляющее большинство уголовных и гражданских дел, а также наиболее сложные дела об административных правонарушениях.

Согласно ст. 21 Закона "О судоустройстве РСФСР" районный суд создается в судебном районе, территория которого охватывает территорию одного района, города или иной соответствующей им административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации.

Районный суд может быть создан также в судебном районе, территория которого охватывает имеющие общие (смежные) границы территории нескольких районов или иных соответствующих им административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации.

Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой, апелляционной инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам.

Районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного района, и рассматривает в апелляционном порядке уголовные, гражданские и административные дела по жалобам и представлениям на решения мировых судей, не вступившие в законную силу.

2. Состав и порядок формирования районных судов.

В соответствии с законом все судьи обладают единым статусом. Но это не исключает возможности и необходимости возложения на одного из судей обязанностей по организации работы районного суда. Такие обязанности возлагаются на председателя районного суда.

В состав районного суда входят:

- председатель суда;

- члены суда;

- аппарата суда.

В составе крупного районного суда могут быть должности заместителей председателя суда. В случае временного отсутствия (болезнь, отпуск и т.д.) председателя районного суда исполнение его обязанностей может быть возложено на заместителя председателя или одного из судей этого суда.

Если суд состоит из одного судьи, то последний одновременно обладает и полномочиями председателя суда.

Председатель районного суда, его заместители и судьи этого суда назначаются на должность Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ, при наличии положительного заключения квалификационных коллегий судей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области или автономного округа.

Районный суд может быть создан и упразднен только федеральным законом (ч. 1 ст. 17 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»).

Состав суда при рассмотрении дел:

Закон предусматривает несколько видов составов суда при рассмотрении дел судами общей юрисдикции.

Они таковы:

1) судья единолично;

2) коллегия, состоящая из трех судей федерального суда;

3) коллегия из не менее чем трех судей федерального суда;

4) судья федерального суда и коллегия из двенадцати присяжных заседателей.

Требования к составу суда устанавливаются процессуальным законом в зависимости от вида судопроизводства (уголовное, гражданское, административное), категории дел и от того, в какой инстанции рассматривается дело.

Уголовное судопроизводство.

Состав суда при рассмотрении уголовных дел регламентируется ст. 30 УПК РФ.

В первой инстанции рассмотрение уголовных дел по общему правилу осуществляется судьей единолично. Уголовные дела, подсудные мировым судьям, рассматриваются ими всегда единолично.

В районных судах рассмотрение уголовных дел по первой инстанции осуществляется единолично за исключением – по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания, рассмотрение дел должно осуществляться коллегией, состоящей из трех судей соответствующего федерального суда. При этом один из судей председательствует в судебном заседании.

Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке всегда осуществляется судьями районных судов единолично.

Гражданское судопроизводство.

Состав суда при рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских дел регламентируется ст. 7 и ст. 14 ГПК РФ.

Гражданские дела в судах первой инстанции по общему правилу рассматриваются судьями федеральных судов и мировыми судьями единолично. В случаях, предусмотренных федеральным законом, дела в судах первой инстанции рассматриваются коллегиально в составе трех профессиональных судей.

Рассмотрение гражданских дел в апелляционном порядке по жалобам на решения мировых судей, не вступившие в законную силу, рассматриваются единолично судьями районных судов.

Административное судопроизводство.

Рассмотрение мировыми судьями и судьями районных судов дел об административных правонарушениях, а также жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях всегда осуществляется единолично.

3. Полномочия районного суда.

Районному суду подсудны по первой инстанции все уголовные и гражданские дела, кроме дел, подсудных мировым судьям, военным судам, судам областного звена и Верховному Суду РФ.

В субъектах РФ, где еще не назначены (не избраны) на должность мировые судьи, дела, относящиеся к их компетенции, рассматриваются судьями районных судов единолично.

В первой инстанции районный суд рассматривает все дела, неподсудные другим судам.

В апелляционном порядке он проверяет законность и обоснованность приговоров, решений и постановлений мировых судей. В гражданском процессе по вновь открывшимся обстоятельствам им пересматриваются собственные решения, вынесенные в первой и апелляционной инстанции (ст. 393 ГПК), а в уголовном судопроизводстве – приговоры (постановления) мировых судей.

Помимо разрешения уголовных и гражданских дел районным судом:

а ) рассматриваются:

- дела об административных правонарушениях;

- вопросы, связанные с исполнением приговора (к примеру, применение к лицу института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания);

- вопросы о применении к лицу принудительных мер медицинского характера;

- вопросы о применении к лицу принудительных мер воспитательного воздействия в соответствии с требованиями главы 50 УПК;

- жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя в случаях и порядке, которые предусмотрены ст. 125 УПК;

б) принимаются в ходе досудебного производства решения:

- об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста;

- о продлении срока содержания под стражей;

- о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;

- о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;

- о производстве обыска и (или) выемки в жилище;

- о производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК;

- о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях;

- о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;

- о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

- о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в соответствии со ст. 114 УПК;

- о контроле и записи телефонных и иных переговоров.

Районный суд изучает и обобщает судебную практику, осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством.

4. Права и обязанности председателя районного суда.

В районном суде нет специальных судебных подразделений – он состоит из председателя суда и судей. Организация работы районного суда возлагается на его председателя. Он осуществляет общий контроль за деятельностью всего персонала суда (секретарей, работников архива, специалистов и т.д.)

Статья 26 Закона "О судоустройстве РСФСР" определяет его компетенцию.

Председатель районного суда:

1) председательствует в судебных заседаниях и соответственно осуществляет процессуальные полномочия, установленные УПК и ГПК;

2) организует работу суда;

3) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых Советом судей РФ типовых правил внутреннего распорядка судов и контролирует их выполнение;

4) распределяет обязанности между заместителями председателя, а также в порядке, установленном федеральным законом, - между судьями;

5) назначает судей в качестве председательствующих в судебных заседаниях;

6) ведет личный прием, организует работу суда по приему граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб;

7) руководит изучением и обобщением судебной практики и ведением судебной статистики;

8) вносит представления в государственные органы, общественные организации и должностным лицам об устранении нарушений закона, обстоятельств, способствовавших совершению правонарушений;

9) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата

суда, в том числе назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда, а также распределяет обязанности между ними, принимает решение о поощрении работников аппарата суда либо о привлечении их к дисциплинарной ответственности, организует работу по повышению квалификации работников аппарата суда;

10) утверждает должностные инструкции работников аппарата суда;

11) регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей деятельности и о деятельности суда;

12) организует работу по повышению квалификации судей;

13) организует работу по пропаганде правовых знаний и разъяснению законодательства;

14) высказывает свое мнение начальнику управления (отдела) Судебного департамента при Верховном Суде РФ о возможности перераспределении образовавшиеся в районном суде вакансий на должности судей (п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации»);

15) готовит для начальника управления (отдела) Судебного департамента при Верховном суде РФ представление о назначении на должность администратора возглавляемого им суда (ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации»);

16) определяет состав комиссии, которой производится уничтожение вещественных доказательств согласно приговору (определению, постановлению) суда;

17) возлагает на лицо обязанность по учету и хранению вещественных доказательств, которые хранятся в суде отдельно от дела;

18) дает указание не реже одного раза в квартал проверять правильность ведения журнала учета вещественных доказательств, соответствие записей фактическому наличию вещей, своевременность и правильность исполнения решения суда в отношении вещественных доказательств;

19) дает распоряжение направить судебное дело органу, которому законом предоставлено право истребования дела, по письменному его требованию;

20) осуществляет контроль над обращением к исполнению приговоров, решений, определений, судебных приказов и постановлений суда;

21) до обращения приговора к исполнению предоставляет по просьбе близких родственников, родственников осужденного, содержащегося под стражей, возможность свидания с ним (ст. 395 УПК);

22) осуществляет иные полномочия.

Председательствуя в судебном заседании председатель районного суда (как впрочем и любого иного суда) наделяется целым комплексом прав и обязанностей, закрепленных в нормах процессуального законодательства.

5. Организация работы районного суда.

В зависимости от количества поступающих в районный суд дел, числа судей, их квалификации обязанности могут распределяться по следующим принципам:

1) территориальный (зональный), при котором каждый судья рассматривает все уголовные и гражданские дела, возникающие на закрепленной за ним территории;

2) предметный (функциональный), когда один судья рассматривает уголовные дела, другой - гражданские, третий специализируется только на делах о преступлениях несовершеннолетних и т.п.;

3) предметно-зональный, складывающийся там, где каждый судья рассматривает или уголовные, или гражданские дела в пределах закрепленной за ним территории;

4) беззональный (персональный), когда судьи рассматривают уголовные дела по поручению председателя суда, а гражданские дела - если исковые заявления поступили к данному судье во время приема граждан.

Организационная сторона деятельности районного суда не ограничивается работой судей по рассмотрению поступающих в суд дел.

Существенное влияние на отправление правосудия в районном суде оказывает аппарат, который включает:

- администратора суда;

- судебных приставов;

- канцелярии;

- делопроизводителей;

- секретарей судебных заседаний;

- вспомогательного технического персонала.

Аппарат районного суда осуществляет обеспечение работы суда и подчиняется председателю соответствующего суда.

Помимо обеспечения осуществления правосудия он занимается обобщением судебной практики, анализом судебной статистики, систематизацией законодательства и выполнением других функций суда. Указанные виды деятельности аппарат районного суда осуществляет под контролем председателя районного суда.

Прием посетителей:

Прием посетителей проводится в каждом районном суде председателем и всеми судьями и осуществляется в четко определенное время, наиболее удобное для населения. Каждый судья ведет учет приема посетителей. Для граждан в суде устанавливаются стенды с образцами различных судебных документов.

Делопроизводство:

Делопроизводство в районном суде ведется в соответствии с Инструкцией по судебному делопроизводству в районном суде, утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36.

Ответственный за делопроизводство, назначенный председателем суда, обеспечивает его организацию в соответствии с указанной Инструкцией и знакомит всех работников аппарата суда с нормативно-методическими документами по делопроизводству. Кроме того, в районном суде создается отдел делопроизводства (канцелярия).

Администратор суда:

Он организационно обеспечивает деятельность соответствующего суда под контролем Судебного департамента при Верховном Суде РФ; взаимодействует с адвокатурой, правоохранительными органами и другими государственными органами по вопросам обеспечения деятельности суда; принимает меры по обеспечению надлежащих бытовых и материальных условий для судей и работников аппарата суда.

Секретарь судебного заседания:

Основная обязанность – вести протокол по рассматриваемым делам во время судебного разбирательства; обеспечивает вызов участников процесса.

Служба судебных приставов:

Входят в систему органов юстиции РФ. Подразделения судебных приставов состоят из:

- судебных приставов-исполнителей (на них возложено принудительное исполнение судебных актов и актов других органов, предусмотренных законом об исполнительном производстве);

- судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (обеспечивают в судах безопасность судей, заседателей, участников процесса; выполняют распоряжения судьи, связанные с соблюдением порядка в суде; исполняют решения суда и судьи о применении к подсудимому и другим гражданам предусмотренных законом мер процессуального принуждения.

Работники аппарата суда являются государственными служащими, им присваиваются классные чины и другие специальные звания.

Структура и штатная численность аппарата районного суда устанавливается соответственно министром юстиции республики, начальником управления (отдела, департамента) юстиции края, области, города в пределах штатной численности и фонда заработной платы, утверждаемых Министром юстиции РФ (ч. 2 ст. 78 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»).

В осуществлении механизма функционирования рынка решающая роль принадлежит взаимодействию спроса и предложения и установлению равновесного уровня цен. Только при этом условии рынок может осуществлять все свои функции.

Спрос можно определить как платежеспособную потребность. Это такое количество продукта, которое потребители готовы и в состоянии купить по некоторой цене в течение определенного периода времени. Важным моментом в определении спроса является то, что это потребность, подкрепленная деньгами.

Различают:

Индивидуальный спрос – это спрос, предъявляемый одним потребителем на рынке какого-либо товара.

Рыночный спрос – это суммарный спрос, предъявляемый всеми потребителями данного товара при каждом возможном уровне цен.

Кривая спроса является нисходящей, то есть демонстрирует обратную зависимость между ценой и спросом на определенный товар (рис. 6.1).

Цена (Р)

Цена (Р)

Спрос

Спрос

Количество, млн в месяц (Q)

Рис 6.1. Кривая спроса

Факторы (детерминанты) оказывают влияние на величину индивидуального и рыночного спроса:

- цена на данный товар;

- цены на сопряженные товары (товары-субституты) - это товары взаимозаменяемые;

- цены на товары взаимодополняющие (товары-комплементы);

- доходы потребителей;

- количество покупателей;

- предпочтения и вкусы потребителей.

Действие этих факторов происходит следующим образом.

1. Цена товара. Зависимость величины спроса на данный товар от его цены выражена в законе спроса: при прочих равных условиях при увеличении цены на данный товар спрос на него сокращается.

2. Цены на сопряженные товары: субституты (взаимозаменяемые товары) и комплементарные товары (взаимодополняющие).

Субституты – это такие товары, которые могут быть использованы для замены других товаров, например, чай и кофе, масло и маргарин, использование различных видов транспорта (поезд, автобус, самолет) и т.д. Если цена на кофе растет, то потребители начинают больше покупать чай.

Комплементарные товары – это такие товары, которые используются вместе с другими товарами. Это, например, велосипеды и шины, мотоциклы и шлемы, магнитофоны и кассеты, автомобили и бензин и т.д. Если цена на один из комплементарных товаров растет, то спрос на другой сокращается.

3. Доходы покупателей. Потребители начинают покупать больше товаров, когда их доходы возрастают, и наоборот. Потребители с более высоким уровнем доходов потребляют большую часть значительного числа товаров, чем потребители с низкими доходами.

4. Ожидания относительно будущих цен. Если ожидается рост цен на данный товар в будущем, потребители стараются покупать больше сейчас, не дожидаясь роста цен. Если же предполагается сокращение цен, то покупатели сокращают количество покупок в настоящем, надеясь на покупку по более дешевой цене.

5. Количество покупателей оказывает непосредственное влияние на спрос. Очевидно, что чем больше покупателей, тем больше спрос на товары и услуги.

6. Предпочтения и вкусы потребителей. Спрос в значительной степени определяется предпочтениями потребителей. Например, имеются значительные расхождения в потребительских вкусах относительно классической и эстрадной музыки. Следовательно, и спрос на компакт-диски с записями классической или эстрадной музыки будет существенно различаться.

Влияние неценовых факторов спроса на положение кривой спроса можно описать следующим образом: если цена товара остается постоянной, а влияние неценовых факторов изменяется, это означает изменение в спросе на данный товар. Изменение в спросе приводит к сдвигу кривой спроса вправо (рис. 6.3), что означает больший объем спроса при каждом уровне цены. Сокращение спроса под влиянием неценовых факторов вызывает сдвиг кривой спроса влево.

Р P

Р P

C ·

C ·

Сокращение величины спроса Увеличение спроса

Сокращение величины спроса Увеличение спроса

D2

А · Увеличение величины D3 D1

А · Увеличение величины D3 D1

· В D спроса Уменьшение спроса

|  |

Q Q

Рис. 6.2. Влияние ценового фактора Рис. 6.3. Влияние неценовых факторов

на изменение величины спроса на положение кривой спроса

Если происходит изменение цены товара, а неценовые факторы остаются неизменными, то происходит изменение величины спроса, под влиянием которого происходит движение вдоль кривой спроса. Увеличение величины спроса в результате сокращения цены приводит к движению вдоль кривой спроса от точки А к точке В (рис. 6.2). Сокращение величины спроса под воздействием роста цены приводит к движению вдоль кривой спроса от точки А к

точке С.

точке С.

Важной характеристикой спроса является его эластичность.

Эластичность спроса по цене – это степень реакции покупателей на изменение цены на данный товар. Если, при повышении цен на товары первой необходимости (например, хлеб, спрос изменяется) очень мало, то спрос является неэластичным.

Измерить степень ценовой эластичности спроса можно с помощью коэффициента ценовой эластичности по следующей формуле:

,

,

где %D Qd – процентное изменение количества спрашиваемой продукции; %D Р – процентное изменение цены. Эта формула более подробно может быть представлена в следующем виде:

,

,

где D Qd – изменение количества спрашиваемой продукции; Qd – первоначальное количество спрашиваемой продукции; DР – изменение цены; Р – первоначальная цена.

Эластичный спрос (e d >1) будет выглядеть на графике в качестве пологой кривой спроса. Heэластичный спрос (e d <1) отражает вертикальная кривая спроса. Спрос может быть единичным, когда процентное изменение цены приводит к равному изменению спроса. Термин совершенно неэластичный спрос используется в том случае, когда изменение цены не приводит ни к какому изменению величины спроса на данную продукцию. Кривая совершенно неэластичного спроса представляет собой вертикальную линию. Спрос является совершенно эластичным, когда самое малое снижение цены максимально увеличивает потребительский спрос. Кривая совершенно эластичного спроса параллельна горизонтальной оси.

Кроме ценовой эластичности спроса, можно рассмотреть также эластичность спроса по доходу. Она показывает, как изменяется спрос на какую-либо продукцию при росте (снижении) доходов потребителей. Эластичность спроса по доходу может быть определена по следующей формуле:

,

,

где %D Qd – процентное изменение количества спрашиваемой продукции; %D у – процентное изменение дохода.

Для большинства нормальных товаров коэффициент эластичности спроса и дохода положителен, для товаров низшей категории отрицателен.

При рассмотрении неценовых факторов спроса мы отмечали, что спрос на многие товары зависит от цены на взаимозаменяемые и взаимодополняющие товары. Эта зависимость может быть измерена с помощью перекрестной эластичности спроса

,

,

где %D Qd 1 – процентное изменение спроса на товар 1; %D Р 2 – процентное изменение цены на товар 2.

Перекрестная эластичность спроса в зависимости от цены взаимозаменяемого товара является величиной положительной. Перекрестная эластичность спроса в зависимости от цены взаимодополняющего товара является отрицательной.

С конфигурацией кривой спроса связаны два эффекта – эффект дохода и эффект замещения. Эффект дохода показывает, как изменяется спрос потребителя при изменении цены на товары. Если снижается цена на какой-либо товар, то потребитель на свой постоянный доход может купить их больше или, сохранив потребление данного товара на прежнем уровне, приобрести больше других товаров. Эффект замещения характеризует взаимосвязь между относительными ценами товаров и объемом спроса потребителя. Снижение цен на одни товары при неизменном уровне цен на другие товары означает их относительное удешевление по сравнении с первыми. Потребитель начнет замещать более дорогие товары более дешевыми.

Эффект замещения и эффект дохода взаимосвязаны и оказывают влияние во взаимодействии друг с другом.

Другой важной составляющей рынка является предложение товаров. Предложение – это количество продукта, которое производитель может предложить к продаже на рынке по определенной цене в течение определенного периода времени.

Факторы (детерминанты), определяющие предложение товаров:

- цена товара;

- цены на ресурсы;

- цены на сопряженные товары;

- ожидания потребителей относительно будущих цен;

- количество производителей;

- технология производства товаров.

Зависимость предложения товара от его цены выражает закон предложения: при прочих равных условиях увеличение цены приводит к увеличению предложения данного товара, снижение цены приводит к сокращению предложения. Это означает, что производители хотят изготовить и предложить к продаже большее количество продукта по более высокой цене.

Кривая предложения является восходящей, то есть демонстрирует прямую зависимость между ценой и предложением определенного товара.

цена

цена

Р

Количество Q

Рис. 6.4

Влияние неценовых факторов предложения на величину предожения:

1. Цены на факторы производства. Цены на ресурсы, используемые при производстве данного товара, оказывают влияние на его предложение. Так, например, рост цен на труд и капитальное оборудование увеличивает издержки производства и, следовательно, сокращает предложение.

2. Цены на сопряженные товары. Предложение товара в значительной степени определяется ценами на сопряженные товары. Если два товара являются субститутами, то есть взаимозаменяемыми, то рост цены на один из них приводит к сокращению предложения другого. Так, если растут цены на спортивные машины, то производители станут меньше производить и предлагать к продаже крупнолитражные автомобили.

Если товары являются комплементарными, то рост цены на один из них приводит к увеличению предложения другого.

3. Ожидания относительно будущих цен и доходов. Если ожидается рост цен на данный товар в будущем, то производители стараются продавать его сегодня меньше, ожидая получить больше прибыли, реализовав продукцию по повышенным ценам. И наоборот.

4. Число продавцов. Увеличение числа фирм, предлагающих на рынке данный товар, приводит к увеличению предложения этого товара.

5. Технология. Использование новых технологий позволяет производителям сокращать издержки производства, что увеличивает предложение.

5. Технология. Использование новых технологий позволяет производителям сокращать издержки производства, что увеличивает предложение.

Изменение факторов предложения приводит к движению вдоль кривой предложения или вызывает сдвиг всей кривой предложения.

Если цена продукции остается неизменной, а другие факторы предложения (неценовые), изменяются, то это означает изменение в предложении продукта и сдвиг кривой предложения. Сокращение предложения вызывает сдвиг кривой предложения влево (рис. 6.5).

Если цена продукции остается неизменной, а другие факторы предложения (неценовые), изменяются, то это означает изменение в предложении продукта и сдвиг кривой предложения. Сокращение предложения вызывает сдвиг кривой предложения влево (рис. 6.5).

Р Сокращение Увеличение

Р Сокращение Увеличение

предложения S3 S1 S2 предложения

предложения S3 S1 S2 предложения

| |||

|

Q

Рис. 6.5

Важной характеристикой предложения является его эластичность – отношение процентного изменения количества предлагаемой к продаже продукции к процентному изменению ее цены.

Важной характеристикой предложения является его эластичность – отношение процентного изменения количества предлагаемой к продаже продукции к процентному изменению ее цены.

hs = %D Qs,

%D P

где hs – эластичность предложения; %D Qs – процентное изменение количества продукции, предлагаемой к продаже; %D P – процентное изменение цены данной продукции.

Кривая предложения имеет восходящий характер – при росте цены количество предлагаемой к продаже продукции возрастает. Восходящая кривая предложения имеет положительную эластичность. Если количество предлагаемого товара фиксировано независимо от цены, то кривая предложения является вертикальной. В этом случае эластичность предложения равна нулю. Изменения цены не приводят к каким-либо изменениям величины предложения. Предложение является абсолютно неэластичным.

Если же цена товара находится на уровне, ниже которого производители не будут предлагать товар к продаже, но по которой они согласны продавать любое количество продукции, на которую предъявляется спрос, то в данном cлучае кривая предложения является горизонтальной. Это означает абсолютную эластичность предложения. Небольшое уменьшение цены приводит к сокращению предложения от бесконечно больших величин до нуля.

На рынке спрос и предложение всегда выступает совместно. Графически данный факт можно представить путем совмещения кривой спроса и привой предложения в одной системе координат, где они пересекаются в одной точке Е. Точка Е представляет собой точку равновесия на рынке данного товара. Проекция точки Е на ось Цены показывает величину равновесной цены, проекция точки Е на ось Количества товара (Q) показывает величину равновесного количества продукции, т.е. соответствие равенства спроса и предложения на рынке. Равновесное количество продукции – это такое количество, которое продается и покупается по равновесной цене. Способность конкурентных сил предложения и спроса устанавливать цены на уровне, при которой решения о продаже и купле совпадают, называется уравновешивающей функцией цен.

Р S

Р S

Е

Е

D Q

D Q

Рис. 6.8. Спрос и предложение на рынке кофе

С механизмом спроса и предложения тесно связана категория потребительского излишка. Потребительский излишек представляет собой максимальную цену, которую потребитель готов заплатить за покупку за вычетом действительной цены товара, то есть это разница между ценой, которую потребитель готов заплатить за товар, и той, которую он действительно платит при покупке.

Потребительский излишек можно подсчитать с помощью кривой спроса (рис. 6.9).

Р

Потребительский излишек

Потребительский излишек

|

Фактические расходы

Фактические расходы

D

Q

Рис. 1.9

Таким образом, цена, которая приводит спрос и предложение в состояние равновесия, является лучшей ценой, максимизирующей благосостояние потребителей и производителей, то есть общественное благосостояние.

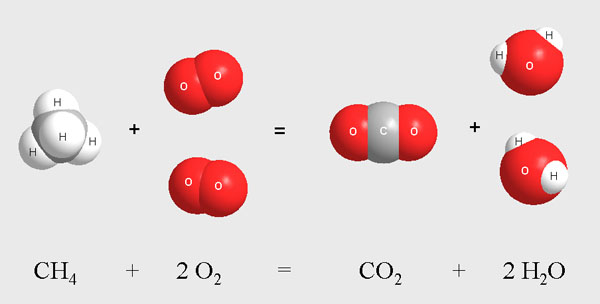

Рассмотрим типичную химическую реакцию: сгорание природного газа (метана) в кислороде воздуха. Те из вас, у кого дома есть газовая плита, могут ежедневно наблюдать эту реакцию у себя на кухне. Запишем реакцию так, как показано на рис. 5-1.

Рис. 5-1. Метан СН4 и кислород О2 реагируют между собой с образованием диоксида углерода СО2 и воды Н2О. При этом в молекуле метана разрываются связи между С и Н и на их месте возникают связи углерода с кислородом. Атомы водорода, ранее принадлежавшие метану, образуют связи с кислородом. На рисунке хорошо видно, что для успешного осуществления реакции на одну молекулу метана надо взять две молекулы кислорода.

Записывать химическую реакцию с помощью рисунков молекул не слишком удобно. Поэтому для записи химических реакций используют сокращенные формулы веществ - как это показано в нижней части рис. 5-1. Такая запись называется уравнением химической реакции.

Количество атомов разных элементов в левой и правой частях уравнения одинаково. В левой части один атом углерода в составе молекулы метана (СН4), и в правой - тот же атом углерода мы находим в составе молекулы СО2. Все четыре водородных атома из левой части уравнения мы обязательно найдем и в правой - в составе молекул воды.

В уравнении химической реакции для выравнивания количества одинаковых атомов в разных частях уравнения используются коэффициенты, которые записываются перед формулами веществ. Коэффициенты не надо путать с индексами в химических формулах.

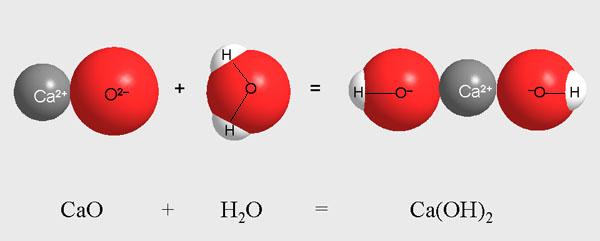

Рассмотрим другую реакцию - превращение оксида кальция СаО (негашеной извести) в гидроксид кальция Са(ОН)2 (гашеную известь) под действием воды.

Рис. 5-2. Оксид кальция СаО присоединяет молекулу воды Н2О с образованием

гидроксида кальция Са(ОН)2.

В отличие от математических уравнений, в уравнениях химических реакций нельзя переставлять левую и правую части. Вещества в левой части уравнения химической реакции называются реагентами, а в правой - продуктами реакции. Если сделать перестановку левой и правой части в уравнении из рис. 5-2, то мы получим уравнение совсем другой химической реакции:

Если реакция между СаО и Н2О (рис. 5-2) начинается самопроизвольно и идет с выделением большого количества теплоты, то для проведения последней реакции, где реагентом служит Са(ОН)2, требуется сильное нагревание.

Обратите внимание: вместо знака равенства в уравнении химической реакции можно использовать стрелку. Стрелка удобна тем, что показывает направление течения реакции.

Добавим также, что реагентами и продуктами могут быть не обязательно молекулы, но и атомы - если в реакции участвует какой-нибудь элемент или элементы в чистом виде. Например:

H2 + CuO = Cu + H2O

Существует несколько способов классификации химических реакций, из которых мы рассмотрим два.

По первому из них все химические реакции различают по признаку изменения числа исходных и конечных веществ. Здесь можно найти 4 типа химических реакций:

- реакции СОЕДИНЕНИЯ,

- реакции РАЗЛОЖЕНИЯ,

- реакции ОБМЕНА,

- реакции ЗАМЕЩЕНИЯ.

Приведем конкретные примеры таких реакций. Для этого вернемся к уравнениям получения гашеной извести и уравнению получения негашеной извести:

СаО + Н2О = Са(ОН)2

Са(ОН)2 = СаО + Н2О

Эти реакции относятся к разным типам химических реакций. Первая реакция является типичной реакцией соединения, поскольку при ее протекании два вещества СаО и Н2О соединяются в одно: Са(ОН)2.

Вторая реакция Са(ОН)2 = СаО + Н2О является типичной реакцией разложения: здесь одно вещество Ca(OH)2 разлагается с образованием двух других.

В реакциях обмена количество реагентов и продуктов обычно одинаково. В таких реакциях исходные вещества обмениваются между собой атомами и даже целыми составными частями своих молекул. Например, при сливании раствора CaBr2 с раствором HF выпадает осадок. В растворе ионы кальция и водорода обмениваются между собой ионами брома и фтора. Реакция происходит только в одном направлении потому, что ионы кальция и фтора связываются в нерастворимое соединение CaF2 и после этого "обратный обмен" ионами уже невозможен:

CaBr2 + 2HF = CaF2¯ + 2HBr

При сливании растворов CaCl2 и Na2CO3 тоже выпадает осадок, потому что ионы кальция и натрия обмениваются между собой частицами CO32– и Cl– с образованием нерастворимого соединения - карбоната кальция CaCO3.

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3¯ + 2NaCl

Стрелка рядом с продуктом реакции показывает, что это соединение нерастворимо и выпадает в осадок. Таким образом, стрелку можно использовать и для обозначения удаления какого-нибудь продукта из химической реакции в виде осадка (¯) или газа (↑). Например:

Zn + 2HCl = H2↑ + ZnCl2

Последняя реакция относится к еще одному типу химических реакций - реакциям замещения. Цинк заместил водород в его соединении с хлором (HCl). Водород при этом выделяется в виде газа.

Реакции замещения внешне могут быть похожи на реакции обмена. Отличие заключается в том, что в реакциях замещения обязательно участвуют атомы какого-нибудь простого вещества, которые замещают атомы одного из элементов в сложном веществе. Например:

2NaBr + Cl2 = 2NaCl + Br2 - реакция замещения;

в левой части уравнения есть простое вещество – молекула хлора Cl2, и в правой части есть простое вещество – молекула брома Br2.

В реакциях обмена и реагенты и продукты являются сложными веществами. Например:

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3¯ + 2NaCl - реакция обмена;

в этом уравнении реагенты и продукты - сложные вещества.

Деление всех химических реакций на реакции соединения, разложения, замещения и обмена - не единственное. Есть другой способ классификации: по признаку изменения (или отсутствия изменения) степеней окисления у реагентов и продуктов. По этому признаку все реакции делятся на окислительно-восстановительные реакции и все прочие (не окислительно-восстановительные).

Реакция между Zn и HCl является не только реакцией замещения, но и окислительно-восстановительной реакцией, потому что в ней изменяются степени окисления реагирующих веществ:

Zn0 + 2H+1Cl = H20 + Zn+2Cl2 - реакция замещения и одновременно окислительно-восстановительная реакция.

Окислительно-восстановительными являются также реакции метана с кислородом (рис. 5-1), реакция оксида меди с водородом, реакция бромида натрия с хлором.

меняют степень окисления углерод и кислород,

меняют степень окисления водород и медь,

меняют степень окисления бром и хлор.

А вот все остальные реакции, рассмотренные в этом параграфе, окислительно-восстановительными не являются, потому что в них не изменяются степени окисления атомов ни в реагентах, ни в продуктах.

5.1. На месте знаков “?” правильно заполните пропуски в уравнениях химических реакций:

Ca + 2HCl = Ca”?” + H2 ↑

2Mg + “?” = 2MgO

2H2”?” + 3O2 = 2H2O + 2SO2

Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3”?”O

CaCl2 + 2NaOH = Ca(OH)2 + 2Na”?”

5.2. Приведены 8 разных химических реакций. а) Найдите среди них реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Запишите их уравнения в 4 столбика (по две реакции каждого типа в столбике); б) Уравняйте реакции; в) Подчеркните те реакции, которые являются окислительно-восстановительными. Укажите в них степени окисления атомов в реагентах и продуктах:

H2 + O2 = H2O (реакция идет со взрывом)

Zn + CuCl2 = Cu + ZnCl2 (реакция происходит в растворе)

NH3 = N2 + H2 (реакция идет при нагревании в газовой фазе)

Cu + S = CuS (реакция идет при нагревании порошков Cu и S)

AgF + NaCl = AgCl¯ + NaF (реакция происходит в растворе)

CaCO3 = CaO + CO2 ↑ (реакция происходит при нагревании)

CuBr2 + NaOH = Cu(OH)2¯ + NaBr (реакция происходит в растворе)

Fe + H2O = H2↑ + Fe2O3 (реакция происходит при нагревании)

Многослойный плоский неороговевающий эпителий. Выстилает роговицу, передний отдел пищеварительного канала и участок анального отдела пищеварительного канала. Клетки располагаются в несколько слоёв.

Многослойный плоский ороговевающий эпителий — эпидермис, он выстилает кожные покровы. В толстой коже (ладонные поверхности), которая постоянно испытывает нагрузку, эпидермис содержит 5 слоёв:

3)Переходный эпителий (уроэпителий) выстилает мочевыводящие пути. 3-4 слоя клеток. Толщина этого эпителия меняется в зависимости от степени растяжения стенки мочевыводящих органов. Эпителий способен выделять секрет, защищающий его клетки от воздействия мочи

4)Железистый эпителий Разновидность эпителиальной ткани, которая состоит из железистых клеток, которые в процессе эволюции приобрели ведущее свойство вырабатывать и выделять секреты. Такие клетки называются секреторными (железистыми) — гланулоцитами. Они имеют точно такую же общую характеристику как покровный эпителий. Расположен в железах кожи, кишечнике, слюнных железах, железах внутренней секреции и др. Cреди эпителиальных клеток находятся секреторные клетки, их 2 вида

экзокринные — выделяют свой секрет во внешнюю среду или просвет органа.

эндокринные — выделяют свой секрет непосредственно в кровоток.

II) Соединительные ткани — это большая и многообразная группа, которая объединяет собственно соединительные ткани, кровь, скелетные ткани. При кажущемся различии все перечисленные ткани объединяются общностью происхождения, так как все они возникают из мезенхимы. Общие признаки строения соединительных тканей: наличие сильно развитого межклеточного вещества и разнообразие форм клеток.

1)Собственно соединительные ткани широко распространены в организме человека. Межклеточное вещество этих тканей состоит из основного вещества и волокон (рис. 8). Основное вещество заполняет все промежутки между клетками и волокнами.

Основное вещество образуется клетками соединительной ткани — фибробластами.

В основном веществе располагаются соединительнотканные волокна. Различают три основные разновидности волокон: коллагеновые, обеспечивающие механическую прочность тканей, эластические, придающие тканям гибкость, нерастяжимость, и ретикулярные.

В зависимости от степени упорядоченности волокон в межклеточном веществе различают три вида соединительных тканей: 1) рыхлую волокнистую соединительную ткань; 2) плотную волокнистую соединительную ткань; 3) ретикулярную соединительную ткань.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань содержит клетки разнообразной формы (фибробласты, фиброциты и др.). Эта ткань наиболее распространена. Она сопровождает все кровеносные и лимфатические сосуды, нервы, формирует соединительнотканные прослойки и оболочки органов, входит в состав кожи и слизистых оболочек.

Плотная волокнистая соединительная ткань характеризуется преобладанием волокон над клетками и основным веществом; она формирует оболочки органов, надкостниц, сухожилия и связки.

Ретикулярная ткань образует основу (строму) кроветворных и иммунных органов. Вней размножаются и развиваются все клетки крови и иммунной системы.

2)Кровь и лимфа вместе с рыхлой соединительной тканью образуют внутреннюю среду организма. Кровь и лимфа состоят из двух основных компонентов: плазмы (жидкого межклеточного вещества) и находящихся в ней клеток. Плазма крови представляет собой жидкость, содержащую 90-93% воды и 7-10% сухих веществ. К форменным элементам крови (рис. 9) относят эритроциты, лейкоциты и кровяные пластинки (тромбоциты). Лимфа почти прозрачная желтоватая жидкость, находящаяся в лимфатических капиллярах и сосудах, она состоит из жидкой части - лимфоплазмы и

форменных элементов, представленных главным образом лимфоцитами.

3)К скелетным тканям относят хрящевые и костные ткани. Они выполняют опорную, защитную, механическую функции, а также принимают участие в минеральном обмене.

А) Хрящевые ткани состоят из зрелых хрящевых клеток — хондроцитов и молодых клеток — хондробластов, а также межклеточного вещества, которое отличается упругостью. В соответствии со строением и составом межклеточного вещества различают три разновидности хрящевой ткани: гиалиновую, эластическую, волокнистую.

Гиалиновая, или стекловидная, хрящевая ткань (от греч. hуаlоs — стекло) образует хрящевые части ребер, покрывает суставные поверхности костей, входит в состав стенок органов дыхания — гортани, трахеи, бронхов.

Эластический хрящ служит скелетом гибких органов — ушных раковин, некоторых хрящей гортани. В нем также присутствуют эластические волокна.

Волокнистый хрящ образует межпозвоночные диски, находится в местах прикрепления сухожилий и связок к костям. Межклеточное вещество этого хряща содержит пучки коллагеновых волокон, придающие этому хрящу повышенную прочность.

В)Для образования достаточно прочного внутреннего скелета в процессе эволюции у позвоночных животных появляется еще одна разновидность скелетных тканей — костная ткань. Она также состоит из костных клеток и достаточно хорошо развитого, пропитанного солями межклеточного вещества.

В костной ткани различают три вида клеток: остеобласты, остеоциты и остеокласты.

Остеобласты — молодые костные клетки.

Остеоциты — это зрелые, неспособные к делению костные клетки.

Остеокласты — это клетки-разрушители. Они участвуют в перестройке костной ткани. Остеокласты способны разрушать кость и обызвествленный хрящ.

Межклеточное вещество костной ткани состоит из аморфного вещества и коллагеновых волокон, пропитанных солями кальция, фосфора и других химических элементов. В соответствии со строением межклеточного вещества различают грубоволокнистую и пластинчатую костную ткань.

Грубоволокнистая костная ткань. Встречается эта ткань в местах прикрепления сухожилий к костям.

Пластинчатая костная ткань Из пластинчатой костной ткани построено компактное и губчатое вещество костей скелета.

III)Мышечные ткани имеют различное происхождение и строение. Они объединены по функциональному признаку — сократимости. Сократимость — одно из основных свойств живых клеток — достигает наибольшего развития у мышечных тканей. Различают гладкую, поперечно-полосатую и сердечную мышечные ткани, имеющие различное строение.

А)Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань располагается в стенках полых внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов, протоков желез, а также в некоторых других органах. Эта ткань состоит из гладкомышечных клеток (миоцитов) веретенообразной формы. Длина гладкомышечной клетки — около 100 мкм. Гладкая мышечная ткань сокращается непроизвольно, подчиняясь импульсам вегетативной (автономной) нервной системы, неподконтрольной нашему сознанию.

Б)Поперечно-полосатая (исчерченная) мышечная ткань образует скелетные мышцы, поэтому ее называют также скелетной мышечной тканью. Эта ткань построена из волокон, имеющих длину от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Каждое мышечное волокно имеет до 100 и более ядер. Волокна имеют чередующуюся светлую и темную окраску, в связи с чем ткань и получила свое название. Сокращается поперечно-полосатая мышечная ткань произвольно, подчиняясь сознательным движениям, усилиям воли.

ткань состоит из клеток, имеющих поперечно-полосатую исчерченность. Сокращается эта ткань непроизвольно, подчиняясь автоматизму сердечных ритмов.

IV)Нервная ткань — основная ткань органов нервной системы (головного и спинного мозга, нервов).

Состоит она из нервных клеток различной величины (размеры тела клетки до 150 мкм) и формы и клеток нейроглии, выполняющих вспомогательные функции.

| № п/п | Вид деятельности | Наименование действия | Цель | Периодичность |

| Контроль и выполнение объёмов продаж | Просмотр заявок | Контроль поступления заявок, выполнения, цикличность | По мере обновления данных в 10.00,15.00,17.00 |

План-график состоит из следующих колонок: название задачи, начало выполнения, окончание выполнения, предшественники. План-график удобно составляется в программе Microsoft Project. Если, например, вы открываете сеть магазинов, можно сделать один шаблон, ставить дату начала работ и программа сама пересчитает все сроки.

2014-02-17

2014-02-17 418

418