Совокупность одинаковых дифракционных элементов (отверстий или препятствий), расположенных регулярно, называется дифракционной решеткой. Если дифракционные элементы расположены упорядоченно в одном направлении, решетка называется линейной, в двух – двумерной (поверхностной), в трех – пространственной.

Совокупность одинаковых дифракционных элементов (отверстий или препятствий), расположенных регулярно, называется дифракционной решеткой. Если дифракционные элементы расположены упорядоченно в одном направлении, решетка называется линейной, в двух – двумерной (поверхностной), в трех – пространственной.

Линейная дифракционная решетка представляет собой ряд параллельных щелей одинаковой ширины a, разделенных одинаковыми непрозрачными промежутками шириной b. Суммарное расстояние  называется периодом, или постоянной дифракционной решетки.

называется периодом, или постоянной дифракционной решетки.

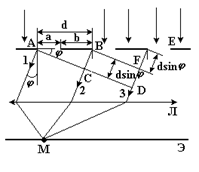

Пусть на линейную дифракционную решетку нормально падает плоская монохроматическая волна (см. рис. 22). Интерференционная картина, наблюдаемая на экране, определяется не только условиями минимумов и максимумов при дифракции от одной щели, но и интерференцией лучей, идущих из соответственных точек разных щелей.

Пусть на линейную дифракционную решетку нормально падает плоская монохроматическая волна (см. рис. 22). Интерференционная картина, наблюдаемая на экране, определяется не только условиями минимумов и максимумов при дифракции от одной щели, но и интерференцией лучей, идущих из соответственных точек разных щелей.

Если угол дифракции j такой, что в данном направлении каждая щель дает нулевую интенсивность, то такую же интенсивность в этом направлении дает и вся решетка в целом. Поэтому условие минимума для одной щели (2.6) применимо и для всей решетки.

|

|

|

Минимумы  называются основными минимумами дифракционной решетки.

называются основными минимумами дифракционной решетки.

Оптическая разность хода D L 21 между двумя лучами 2 и 1 (3 и 2 и др.), идущих из соответственных точек разных щелей (из начала, середины, конца щелей), как видно из построения, равна  . Если она удовлетворяет условию максимума при интерференции (6.9), то волны будут усиливать друг друга.

. Если она удовлетворяет условию максимума при интерференции (6.9), то волны будут усиливать друг друга.

Выражение

определяет главные максимумы дифракционной решетки, величина k

(k = 0, 1, 2...) называется порядком главного максимума. Число главных максимумов равно

где  – число максимумов всех порядков, наблюдаемых по одну сторону от центрального максимума, единица учитывает сам центральный максимум.

– число максимумов всех порядков, наблюдаемых по одну сторону от центрального максимума, единица учитывает сам центральный максимум.

Значению  соответствует некоторый угол

соответствует некоторый угол  и

и  . При общем числе щелей N решетки между соседними главными максимумами располагаются N –1 добавочных минимумов и N –2 слабых по интенсивности добавочных максимумов. С увеличением числа щелей N главные максимумы становятся более острыми и интенсивными.

. При общем числе щелей N решетки между соседними главными максимумами располагаются N –1 добавочных минимумов и N –2 слабых по интенсивности добавочных максимумов. С увеличением числа щелей N главные максимумы становятся более острыми и интенсивными.

|

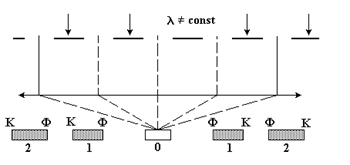

Если решетка освещается немонохроматическим (белым) светом, то наблюдаются дифракционные спектры, расположенные симметрично относительно центрального максимума (см. рис. 23). Своей коротковолновой границей (фиолетовый цвет) они обращены к центральному максимуму.

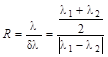

Важной характеристикой дифракционной решетки является ее разрешающая сила R (разрешающая способность), которая характеризует способность решетки разделять максимумы двух близких по длине волн l1 и l2 и выражается отношением

.

.

|

|

|

Расчеты показывают, что разрешающая сила дифракционной решетки зависит от порядка спектра k и общего числа щелей N:

.

.

Обычно число щелей определяют по формуле

,

,

где l – ширина пучка света, проходящего через дифракционную решетку;

d – период решетки.

Угловая дисперсия  характеризует способность дифракционной решетки пространственно разделять пучки лучей различных длин волн.

характеризует способность дифракционной решетки пространственно разделять пучки лучей различных длин волн.

2.5. Дифракция на пространственной решетке.

Формула Вульфа–Брэггов. Исследование структуры кристаллов

Пространственной дифракционной решеткой является кристаллическая решетка твердого тела, дифракционными элементами которой служат атомы (или ионы) и промежутки между ними. Период такой решетки – межатомные расстояния d @ 10–10 м. Если на кристалл падает электромагнитная волна, то его атомы становятся источниками вторичных волн. Известно, что дифракционные явления отчетливо наблюдаются тогда, когда длина волны падающего излучения соизмерима с постоянной решетки. Видимый свет на кристаллических структурах не дифрагирует, так как его длина волны

Пространственной дифракционной решеткой является кристаллическая решетка твердого тела, дифракционными элементами которой служат атомы (или ионы) и промежутки между ними. Период такой решетки – межатомные расстояния d @ 10–10 м. Если на кристалл падает электромагнитная волна, то его атомы становятся источниками вторичных волн. Известно, что дифракционные явления отчетливо наблюдаются тогда, когда длина волны падающего излучения соизмерима с постоянной решетки. Видимый свет на кристаллических структурах не дифрагирует, так как его длина волны

l @ 10–7 м >> d @ 10–10 м. На кристаллах дифрагируют рентгеновские лучи.

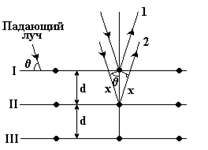

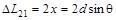

Пусть на кристалл падает плоская монохроматическая волна, образующая с атомными плоскостями I – II угол q, называемый углом скольжения (см. рис. 24). Вследствие большой проникающей способности (n» 1) рентгеновские лучи падают на II, III и другие атомные плоскости под тем же углом q, что и на I. Отраженные от различных плоскостей (например, от I и II) волны когерентны и будут интерферировать. Оптическая разность хода

Пусть на кристалл падает плоская монохроматическая волна, образующая с атомными плоскостями I – II угол q, называемый углом скольжения (см. рис. 24). Вследствие большой проникающей способности (n» 1) рентгеновские лучи падают на II, III и другие атомные плоскости под тем же углом q, что и на I. Отраженные от различных плоскостей (например, от I и II) волны когерентны и будут интерферировать. Оптическая разность хода  волн 1 и 2, как видно из рисунка, равна

волн 1 и 2, как видно из рисунка, равна  .

.

Волны будут усиливать друг друга, если выполняется условие (1.9) максимума интенсивности. Таким образом, дифракционные максимумы рентгеновских лучей будут наблюдаться при выполнении условия

,

,

где k = 1, 2, 3... называется порядком отражения.

Формула (2.13) называется формулой Вульфа–Брэггов.

Наличие не двух, а огромного количества отражающих атомных плоскостей сказывается так же, как и наличие не двух, а множества щелей линейной дифракционной решетки.

Дифракция рентгеновских волн от кристаллов находит два основных применения.

1. Для изучения структуры кристаллов (рентгеноструктурный анализ). Используя немонохроматические рентгеновские лучи, падающие на кристалл под разными углами скольжения, определяют межплоскостные расстояния d.

2. Для исследования спектрального состава рентгеновского излучения (рентгеновская спектроскопия). Изучение рентгеновских спектров важно для теории химических связей. По рентгенограммам судят об электронном строении металлов.

2014-02-24

2014-02-24 1366

1366