Рисунок 15 – Конический пластометр КП – 3

На приборе КП-3 проведены многочисленные исследования реологических свойств различных пищевых продуктов (конфетные массы, хлебопекарное и кондитерское тесто, мясные и молочные продукты, пшеничный хлеб, фрукты и т. п.).

Классификация пищевых материалов.

| предельное напряжение сдвига, 10-2, Па | оценка материала |

| < 50 | очень мягкий, почти текучий |

| 50-100 | очень мягкий, но не размазывающийся |

| 100-200 | мягкий, размазывающийся |

| 200-800 | пластичный, размазывающийся |

| 800-1000 | твердый, но не со способностью к размазыванию |

| 1000-1500 | слишком твердый с ограниченной способностью к размазыванию |

| >1500 | слишком твердый |

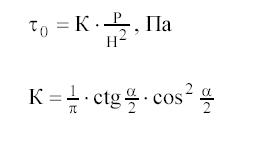

Основной величиной, получаемой при пенетрационных испытаниях, является предельное напряжение сдвига, величина которого может быть определена по формуле П. А. Ребиндера

где Р — усилие пенетрации, Н;

h — глубина погружения конуса, м;

— константа конуса, зависящая только от угла

— константа конуса, зависящая только от угла  при вершине:

при вершине:

Для наиболее распространенных конусов  равно:

равно:

| α, град | |||||

| 2,07 | 0,959 | 0,416 | 0,214 | 0,083 |

Предельным напряжением сдвига или пределом текучести называется минимальное напряжение, при котором происходит пластическое или вязкое течение материала. Эта физико-механическая величина характерна не только для металлов и других конструкционных материалов, но и для многочисленного класса реальных материалов, в том числе и пищевых, которые по своим свойствам занимают промежуточное положение между твёрдыми упругими телами и вязкими жидкостями. Она определяет способность материала сохранять свою форму под действием силы тяжести.

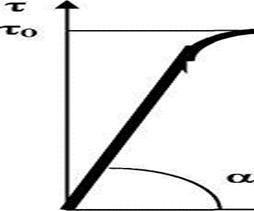

Рисунок 13 - Диаграмма нагружения при сдвиге

На рисунке 13 показана зависимость касательных напряжений τ от сдвиговых деформаций γ, характерная для испытания на сдвиг пластичного материала. Как видно из рисунка 13, при τ < τ0 в материале развиваются только упругие деформации. При τ ≥ τ0 наблюдается пластическое течение материала, т.е. изменение деформации во времени при постоянном напряжении.

Для пластичных материалов, например, для малоуглеродистой стали, процесс пластического течения не безграничен, так как наступает упрочнение. При деформировании пищевых материалов упрочнение отсутствует. Более того, может наблюдаться постепенное уменьшение напряжения при значительной деформации.

Предельное напряжение сдвига τ0 определяет способность материала сохранять свою форму под действием сил тяжести. Это имеет значение, например, при формовании конфетных масс выпрессовыванием. Корпуса конфет из масс, обладающих малым предельным напряжением сдвига, под действием сил тяжести деформируются, что приводят к большим возвратным отходам.

Наиболее простым методом определения величины предельного напряжения сдвига τ0 является метод внедрения в материал конуса. С погружением конуса в массу растёт поверхность, по которой действуют напряжения сдвига τ, которые при этом постепенно уменьшаются. Наконец, при определённой глубине погружения наступает остановка. В этот момент τ = τ0.

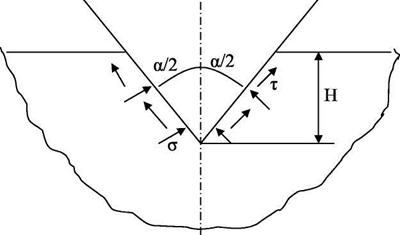

Рассмотрим силы, действующие на конус при погружении в испытуемую среду (рисунок 14)

|

Рисунок 14 - Схема нагружения конуса при внедрении в исследуемый материал

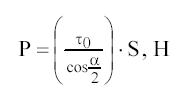

Сила F приложенная вдоль оси конуса уравновешивается напряжением, возникающим на его поверхности S, соприкасающейся с материалом. Полное напряжение p определяется суммой нормального σ и касательного τ напряжений. Учитывая, что

S = π·R·L

где R - радиус основания погруженной части конуса; L - образующая этой части,

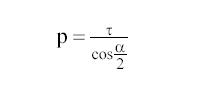

а полное напряжение р, Па равно

, то

, то

условие равновесия будет иметь вид

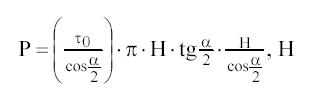

Выражая R и L через глубину погружения Н,

R=h

L=h/

и подставляя, получим

Известно, что при использовании конусов с различными углами для определения предельного напряжения сдвига многих реальных пищевых материалов в результате опытов получают различные значения τ0. Следовательно, величина τ0 не инвариантна по отношению к форме конуса. В таких случаях, очевидно, определяемая характеристика является не абсолютной физической константой материала, а относительной величиной, характерной только для определённого конуса. Использование таких величин возможно при сравнении физико-механических свойств материалов или при определении иных свойств материалов, если известна связь относительной величины, например, с качественными параметрами материала.

Реологические свойства теста в значительной мере зависят от его рецептурного состава и точности работы дозаторов сырья.

Для выяснения влияния точности дозировки отдельных компонентой на консистенцию замешенного теста "для хрустящих хлебцев «Любительские» был сделан ряд опытов на коническом пластометре КП-3. Результаты приведены на рис. 16, где прямая 3 соответствует номинальной дозировке сахаро-солевого раствора, прямые / и 2 — на 25 и 12,5% больше, а прямые 4 и 5 — на 25 и 12,5% меньше. Как видно из графика, при увеличении количества раствора в условиях постоянной нагрузки возрастает глубина погружения конуса, что объясняется уменьшением предельного напряжения сдвига.

Рис. 16 – Зависимость глубины погружения конуса от нагрузки при изменении количества сахаро-солевого раствора.

При этом происходит изменение влажности теста: для прямой 3 влажность равна 37,7%, для / — 38,4, для 5 — 36,8%.

Зависимость предельного напряжения сдвига теста от дозировки сахаро-солевого раствора имеет линейный характер. С увеличением количества раствора ПНС уменьшается. Это объясняется не только повышением влажности теста, но и увеличением содержания сахара. Б. А. Николаев и Л. С. Беганская в своих исследованиях отмечают, что добавление сахара и жира, являющихся пластификаторами мучного теста, снижает его вязкость и упругость. Эта зависимость может быть описана выражением:

где  — предельное напряжение сдвига, Па;

— предельное напряжение сдвига, Па;

V — объем сахаро-солевого раствора, см3.

Величина  уменьшается также с увеличением количества дрожжевой суспензии. Эта зависимость описывается уравнением

уменьшается также с увеличением количества дрожжевой суспензии. Эта зависимость описывается уравнением

где  — объем дрожжевой суспензии,

— объем дрожжевой суспензии,  .

.

Эти уравнения справедливы относительно теста для хрустящих хлебцев «Любительские» при температуре 28° С.

При производстве хлебобулочных изделий по ходу технологического процесса тесто со стороны рабочих органов перерабатывающих машин подвергается механическому воздействию. С целью выяснения влияния отдельных машин (тестомесильной, делительной, округлительной и закаточной) на физико-механические свойства теста В. Н. Даниловым проведены опыты на пластометре КП-3. Эксперименты осуществляли с производственным тестом из муки II, I и высшего сортов на одном из московских хлебозаводов № 5. Влажность теста из муки II сорта составляла 45,3%, из муки I сорта—41,5%, из муки высшего сорта — 41,7%.

Результаты испытаний показали, что машинная обработка теста влияет на его предельное напряжение сдвига. Тесто после замеса имело предельное напряжение от 0,19 до 0,23 МПа, после делителя — от 0,17 до 0,21 МПа, после округлителя оно повышается до 0,19—0,234 МПа. Максимального значения to достигает после тестозакаточной машины (от 0,198 до 0,26 МПа). После окончательной расстойки  уменьшается и находится в пределах от 0,133 до 0,156 МПа.

уменьшается и находится в пределах от 0,133 до 0,156 МПа.

На  оказывает влияние продолжительность расстойки, с увеличением которой происходит снижение то. Например, если to теста после однократной раскатки на тестозакаточной машине равно 0,214 МПа, то после 90-минутной расстойки оно падает до 0,148 МПа. С увеличением количества раскаток to сначала повышается (до трехкратной раскатки), а затем снижается.

оказывает влияние продолжительность расстойки, с увеличением которой происходит снижение то. Например, если to теста после однократной раскатки на тестозакаточной машине равно 0,214 МПа, то после 90-минутной расстойки оно падает до 0,148 МПа. С увеличением количества раскаток to сначала повышается (до трехкратной раскатки), а затем снижается.

Исследованием влияния машинной обработки теста на его физико-механические свойства занимался также А. Н. Андреев, который проводил опыты с тестом слоеным на маргарине четырехкратной раскатки влажностью 33,6% при температуре 18° С.

Результаты обработки опытных данных по изучению влияния температуры на предельное напряжение сдвига показали, что с повышением температуры от 14 до 22° С  . уменьшается для теста слоеного на маргарине в 3 раза, без маргарина — в 2,5 раза и теста после замеса — в 3,2 раза. Предельное напряжение сдвига для теста слоеного на маргарине примерно в 1,2 раза меньше, чем для теста без маргарина. Добавка жира, являющегося пластификатором мучного теста, уменьшает

. уменьшается для теста слоеного на маргарине в 3 раза, без маргарина — в 2,5 раза и теста после замеса — в 3,2 раза. Предельное напряжение сдвига для теста слоеного на маргарине примерно в 1,2 раза меньше, чем для теста без маргарина. Добавка жира, являющегося пластификатором мучного теста, уменьшает  .

.

С увеличением влажности теста от 33,5 до 44,2%  уменьшается в среднем на 45—50%, а с уменьшением влажности от 33,5 до 27,7% повышается на 20—25%.

уменьшается в среднем на 45—50%, а с уменьшением влажности от 33,5 до 27,7% повышается на 20—25%.

П. Я. Мазур и В. А. Дятлов исследовали изменение предельного напряжения сдвига теста с разным содержанием сахара и жира в процессе брожения. Для экспериментов была создана установка, состоящая из конического пластометра ПК-3, карусели с семью термостатируемыми сосудами, в которых находилось тесто, и устройства, регистрирующего глубину погружения конуса в зависимости от продолжительности брожения через равные промежутки времени.

Тесто из муки высшего сорта готовили с постоянной влажностью 39% и содержанием сахара и жира 0, 5, 10, 15 и 20% по отношению к массе муки. Из рис. 2 видно, что повышение количества сахара и жира в тесте значительно

Рисунок 2 – Изменение предельного напряжения сдвига теста в процессе брожения при содержании (в %) сахара (а) и жира (б): 1 – 0; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15; 5 – 20;

Рисунок 2 – Изменение предельного напряжения сдвига теста в процессе брожения при содержании (в %) сахара (а) и жира (б): 1 – 0; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15; 5 – 20;

снижает предельное напряжение сдвига. В процессе брожения при любом содержании сахара и жира значение  . снижается. Причем наибольшее снижение происходит за первые 2 ч брожения. Например, при 10% жира после 2 ч брожения

. снижается. Причем наибольшее снижение происходит за первые 2 ч брожения. Например, при 10% жира после 2 ч брожения  . уменьшается в 3 раза по сравнению с тестом без добавок, а при 20% жира — почти в 5 раз.

. уменьшается в 3 раза по сравнению с тестом без добавок, а при 20% жира — почти в 5 раз.

Обработка экспериментальных данных позволила авторам предложить уравнение вида

где  — предельное напряжение сдвига, Па;

— предельное напряжение сдвига, Па;

t — продолжительность брожения теста, мин;

А, В — эмпирические коэффициенты.

Предложенное уравнение дает возможность определить предельное напряжение сдвига теста, содержащего от 0 до 20% сахара и жира, при продолжительности брожения от 0,5 до 4 ч.

Структурно-механические характеристики мяса рыбы характеризовали глубиной погружения индентора – числом пенетрации, выраженном в мм. Наибольшая степень пенетрации характерна для спинной частитела рыбы, а наименьшая – для брюшной (теша). Это объясняется особенностями гистологической структуры мышечной ткани рыб.

Качество рыбы-сырца. ЧП является объективным показателем качества охлажденной рыбы. В течении первых суток хранения наблюдается уменьшение числа пенетрации в среднем на 8.7 %. что свидетельстует об уплотнении мышечной ткани рыбы за счет контракции мышц в период посмертного окоченения. После 1-2 суток храненяи рыбы во льду, наблюдается увеличение ЧП, что объясняется расслаблением мышечной ткани.

В качестве объективного показателя консистенции используется предельное напряжение сдвига. По измеренному значению ПНС можно рассчитать содержание массовой доли влага и жира вяленая рыба:

Мойва

ПНС = -29,39582х +(-3, 84989у)+2198,78857

х – массовая доля влаги

у – массовая доля жира.

Реологические методы рекомендуется использовать для контроля процесса созревания консервов. В процессе консервирования наблюдается постепенное уменьшение значений ЧП, что свидетельствует об уплотнении тканей, которое зависит от особенностей гистологического строения мышечной ткани и химического состава. При созревании мясо приобретает нежную консистенцию, а значение ПНС уменьшается с 1100 до 420 Па для консервов в масле.

Увеличение влажности фаршевых изделий из рыбы вызывает утолщение водяных прослоек между частицами смеси и облегчает их относительное перемещение под воздействием внешнего напряжения, что в свою очередь уменьшает величину реологических свойств.

[1] Экссудаты - (лат.exsudare потеть) - здесь - растительное "выпотевание" (экссудат), водорастворимое или способное к диспергированию в воде вещество (полисахарид).

2014-02-24

2014-02-24 890

890