Таблица 2.1

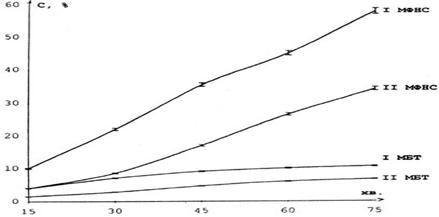

Рис. 2.1.

Концентрация в плазме добровольцев хлорамфеникола после перорального назначения 4 образцов антибиотика (АБВГ) по 0,5

Применение равных (в пересчете на основание) количеств эритромицина и его эфира (пропионат эритромицина) одной и той же группе больных обеспечивает далеко не совпадающие уровни этого антибиотика в плазме крови. Так, если принять условно за 100 концентрацию антибиотика в плазме крови после назначения эритромицина основания, то в крови людей, получавших эритромицина-пропионат его концентрация будет равна 200-400.

Данная закономерность (вообще) характерна для лекарственных веществ, являющихся слабыми кислотами и их солями и в равной степени для слабоосновных соединении и их солей (фенобарбитал-натриевая соль фенобарбитала; сульфатиа-зол - натриевая соль сульфатиазола; ацетилсалициловая кислота - натриевая соль ацетилсалициловой кислоты и т.д.).

Различие в скорости и полноте наступления терапевтичес-кого эффекта объясняется различным влиянием на всасывание веществ атомных группировок, рН в месте введения, различной растворимостью в липидах клеточных оболочек или физиологи-ческих жидкостях, секретах желудка и кишечника, различным значением их рКа, различным коэффициентом межфазного распределения и т.д.

|

|

|

Биофармация уделяет изучению фактора ("Простой химической модификации") самое серьезное внимание, ибо учет его влияния на фармакокинетику препаратов позволяет значительно повысить эффективность лекарственного вмеша-тельства, уменьшить расход препаратов, резко повысить стабильность многих лекарственных веществ и их смесей.

2. Под физическим состоянием лекарственного вещества как фармацевтического фактора подразумевают степень измельчения вещества, аморфность или кристалличность его, огранку кристаллов, характер кристаллов и кристаллогидратов, растворимость в воде и липидах, электропроводность, темпера-туру плавления и т.д., иными словами, поверхностные свойст-ва лекарственного вещества.

При всей кажущейся простоте слагаемых данного фармацевтического фактора влияние его на фармакотерапев-тическую эффективность препаратов, стабильность их в процессе хранения и многие другие показатели являются весьма ощутимыми, а для многих препаратов решающим. Так, степень измельчения лекарственного вещества обеспечивает не только однородность смешения ингредиентов, но во многом определяет стабильность вещества, его реакционную способность и интенсивность всасывания.

Особенно существенно значение степени измельчения в процессах всасывания трудно растворимых соединений, всасывание которых возрастает по мере уменьшения размера частиц (сульфаниламидные препараты, тетрациклин и др. антибиотики этого ряда, производные кумарина, бутадион, ацетилсалициловая кислота и др.). Растворимость любого из этих веществ зависит от размера его частиц и его поверхности: чем меньше размер частицы и чем больше суммарная поверхность частиц, тем скорее вещество перейдет в раствор и будет доступным для всасывания. Так, если измельчить такое вещество, как ацетилсалициловую кислоту в 5-10 раз по сравнению с фармакопейным веществом, то резко увеличива-ется растворимость этого соединения и его всасывание, и в 2 раза повышается его терапевтическая эффективность. Уменьшение частиц гризеофульвина с размера 10 мкм до 2,6 мкм позволяет уменьшить общую дозу вещества, в 2 раза: с 0,5 г до 0,25г, обеспечивая равное содержание его в крови.

|

|

|

В настоящее время для большой группы веществ установлено, что как скорость всасывания, так и терапевтичес-кая активность их варьируют в значительной степени в зависимости от степени измельчения. Так, при назначении одинаковых доз сульфадимезина микронизированного и обычной степени измельчения найдено, что в крови людей максимальное содержание вещества в случае применения микронизата, с размерами частиц < 5 мкм, на 40% выше, чем в случае обычной. При этом и максимум концентрации сдвинулся по времени на 2 часа раньше.

Антикоагуляционное действие фениндиона в значительной степени также определяется размерами частиц: оптимальным считается размер частиц вещества от 10 до 30 мкм. Если таблетированию подвергнуть частицы размером более 30 мкм, то для достижения такого же лечебного эффекта приходится применять большие (двойные) дозы этого антикоагулянта.

Для кальциферола установлено, что всасывание его в организм и лечебное действие наступает только в случае измельчения веществ до частиц менее 10 мкм.

Однако, способствуя растворению и всасыванию лекарственных веществ, микронизирование может ускорить процессы их выведения из организма (эритромицин, левомице-тин) или усиливать побочные нежелательные эффекты препара-тов (дифенилгидантоин). Так, резорцин в мазях для накожного нанесения вводится в виде суспензии, а не раствора (молекуляр-ного состояния), т.к. иначе проявятся его токсические свойства.

С увеличением дисперсности резко снижается активность, пенициллина и эритромицина. А при назначении нитрофу-рантиона, в виде микронизата вещество быстро всасывается, создавая высокие концентрации в крови, при этом наблюдаются общие и местные токсические реакции, в т.ч. значительное раздражение слизистых пищеварительного тракта; назначением той же дозы нитрофурантиона в виде крупных кристаллов удается предотвратить указанные побочные реакции.

Поэтому, выбор степени измельчения лекарственных веществ должен осуществляться в обязательном порядке с учетом влияния данного фактора на их фармакокинетику.

Из других поверхностных свойств лекарственных веществ особого внимания с точки зрения влияния на фармакотерапев-тическую эффективность заслуживает полиморфизм. Как известно, многие вещества обладают способностью образовы-вать несколько кристаллических модификаций, различающихся показателями кристаллической структуры и, как следствие этого, характеризующиеся различными физическими свойства-ми.

Это явление носит название полиморфизм. Более 1/3 всех органических веществ существует в 2-х и более кристал-лических модификациях.

Распространенность явлений полиморфизма среди лекарственных веществ несомненна и весьма значительна. К ним следует отнести в первую очередь салицилаты, сульфаниламиды, препараты барбитуратов, антибиотиков, стероидов и многих других.

|

|

|

Способность вещества, склонного к полиморфизму, образовывать различные кристаллические модификации зависит от многих условий: способов получения, характера очистки и перекристаллизации, методов сушки и измельчения, наличия тех или иных сопутствующих веществ; хорошими условиями для аналогичных полиморфных превращений являются также: влажная грануляция и прессование при таблетировании, дражирование, получение пилюльной массы, расплавление основ и их охлаждение, суспендирование или растворение лекарственных веществ в гидрофильных или эмульсионных основах и т.д.

Обычно менее стабильные кристаллические модификации веществ характеризуются большей растворимостью и лучшей всасываемостью, а поэтому всегда являются наиболее эффектив-ными в терапевтическом отношении. Так, b-форма преднизо-лона растворяется в 14 раз быстрее a (стабильной)-формы этого вещества и обеспечивает в 1,7 раза более быстрое поступление в кровь стероидов.

Взвесь микрокристаллической модификации инсулина действует почти в 2 раза дольше, чем аморфная его модифика-ция.

Хлорамфеникол (левомицетин) существует в 3-х кристал-лических (А,В,С) и одном аморфном состояниях, из которых только форма В отличается высокой активностью.

Метастабильная форма рибофлавина растворяется в концентрации 1200 мг/л (0,12%), а стабильная - только 60 мг/л (0,006 %).

С биофармацевтической точки зрения изучение явления полиморфизма лекарственных и вспомогательных веществ, начатое сравнительно недавно в фармацевтическом аспекте, является обязательным и представляет собой исключительно плодотворную область современного лекарствоведения. Исследование полиморфизма лекарственных веществ и использование его с целью повышения эффективности лекарственной терапии является важнейшим разделом биофармации.

Вспомогательные вещества.

Биофармация впервые дала научное обоснование применению вспомогательных веществ в производстве лекарств.

В биофармацевтическом эксперименте установлено многообразное взаимодействие лекарственных и вспомогательных веществ. Обычно все типы связей между активными субстанциями и вспомогательными веществами классифицируют на следующие: водородные связи, соединения включения, cилы Ван-дер-Ваальса, ковалентные связи. В лекарственных формах, в каждом конкретном случае наличия тех или иных лекарственных и вспомогательных веществ, обычно наблюдается или доминируют различные типы связей, характеризующие тот или иной вид взаимодействий

|

|

|

В зависимости от характера взаимодействия вспомога-тельных и лекарственных веществ можно ожидать следующих явлений:

а) взаимодействие вспомогательных и лекарственных веществ практически не влияют на скорость и полноту всасывания лекарственных веществ;

б) изменяется качество всосавшегося вещества: одновре-менно образующиеся продукты деструкции лекарственных веществ могут обусловить, особенно при систематическом назначении, возникновение не характерных для основного вещества эффектов. Уровень лечебного действия пpeпарата будет соответствовать ожидаемому;

в) образующиеся комплексы, нестехиометрические соеди-нения и так далее, как результат взаимодействия лекарственных и вспомогательных веществ могут облегчить высвобождение вещества из лекарственной формы, повысить его растворимость, способствовать всасыванию или наоборот - вызовут ингибиро-вание вышеназванных процессов: замедлят высвобождение и всасывание лекарственных веществ.

Поэтому недопустимо применение какого бы то ни было вспомогательного вещества вместе с лекарственным веществом в виде определенной лекарственной формы без специального исследования возможных видов их взаимодействия и влияния взаимодействия лекарственного и вспомогательного вещества на фармакокинетику вещества в конкретной лекарственной форме.

Это - одна из главных задач биофармации, важность и масштабность которой позволяет иногда называть биофармацию учением о фармакокинетической функции вспомогательных веществ. И действительно, доказано, что в присутствии вспомогательных веществ очень часто меняется скорость и полнота всасывания многих лекарственных веществ.

Примеры:

Так, фенобарбитал (в форме суппозиториев, таблеток) в присутствии ПЭГ-400 образует прочный нерастворимый комплекс и поэтому не всасывается и не оказывает терапевтического действия (другие барбитураты не взаимодействуют с ПЭО).

В присутствии поливинилпирролидона (ПВП) резко уменьшается антимикробная активность левомицетина. В то же время ПВП повышает скорость всасывания и эффективность салициламида, преднизолона, гризеофульвина.

| Вид основы | Номер опыта | Среднее | ||

| a-1 Заводская жировая основа | 2,11 | 1,96 | 1,9 | 1,99 |

| a-2 Твердый жир | 1,26 | 1,22 | 1,30 | 1,26 |

| a-3 ПЭО (1500+400) | 4,48 | 4,56 | 4,51 | 4,52 |

| a-4 Витепсол | 2,06 | 2,36 | 2,53 | 2,32 |

| a-5 Масло какао | 3,05 | 2,68 | 2,96 | 2,90 |

В таблице 2.1 приведены результаты определения природы основы на высвобождение пироксикама из суппозиториев. Гидрофильная (полиэтиленоксидная) основа обеспечивает более чем в 2 раза интенсивное высвобождение вещества сравнительно с традиционной промышленной (заводской) основой. Гидрофильная основа оказалась преимущественней масла какао (в 1,5 раза) и основы витепсол (в 1,9 раза).

Вообще, необоснованное использование вспомогательных веществ является весьма частой причиной инактивации вещества в процессе получения лекарственной формы. Так, стабильность препаратов стероидов легко нарушается в присутствии магния оксида в таблетках; стабильность витаминов В1 - в присутствии обычных антиоксидантов - сульфита, метабисульфита натрия; стабильность витамина Д легко нарушается при сочетании его с тальком, фосфатом кальция, лимонной кислотой (в драже), а ацетилсалициловая кислота даже в присутствии следов стеариновой кислоты, карбоната кальция, воды разлагается с образованием салициловой кислоты.

Скорость всасывания теофиллина из желудочно-кишечного тракта удается повысить добавлением этанола; скорость всасывания преднизолона, гидрохлортиазона, окситетрациклина замедлить, если назначить их совместно с карбонатом кальция, каолином, двузамещенным фосфатом кальция, стеариновой кислотой.

При замене двуводного сульфата кальция в таблетках с дифенилгидантоином натрия (противосудорожное вещество) на лактозу, концентрация вещества в крови пациентов, принимаю-щих это противосудорожное средство, возрастает в несколько раз, что послужило в свое время причиной отравления этим препаратом, имевшее место в CШA и в Австралии.

В присутствии лактозы растет скорость всасывания тестостерона, снижается пентобарбитала, инактивируется изониазид.

Соли магния, используемые в качестве вспомогательных веществ в таблетках и капсулах бисгидроксикумарина, способствуют более быстрому и полному всасыванию вещества из ЖКТ.

2014-02-24

2014-02-24 882

882