Основные статические параметры аналоговых ключей приведены в таблице

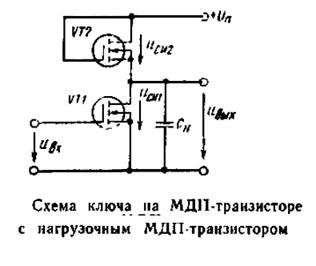

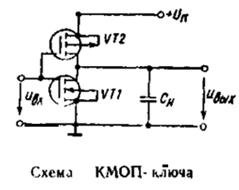

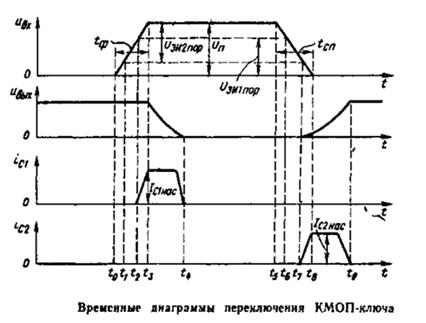

Цифровые ключи на полевых МОП- транзисторах с каналами n- и p-типа (комплементарная схема)

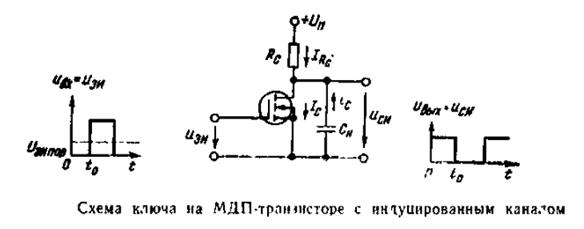

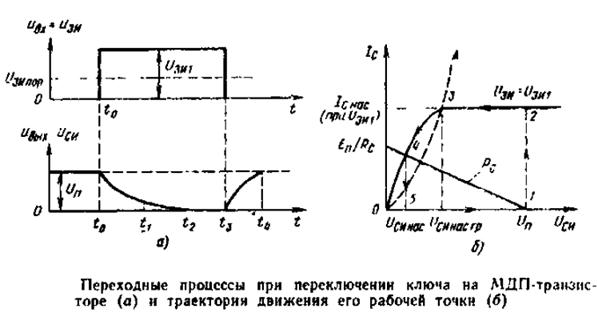

Цифровые ключи на полевых МОП- транзисторах

Цифровые ключи на полевых МОП транзисторах

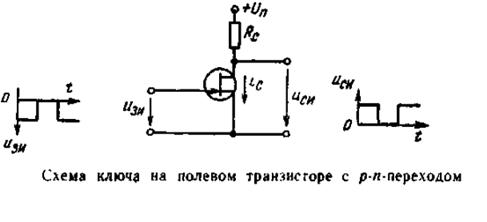

Цифровые ключи на полевых транзисторах с p-n переходом

Цифровые ключи на полевых транзисторах

Таблица 2 Основные статические параметры аналоговых ключей

| Основной параметр | Состояние | Комментарии | |

| «ВКЛЮЧЕН» | «ВЫКЛЮЧЕН» | ||

| 1 Внутреннее сопротивление ключа | Низкое (единицы Ом-десятки Ом) | Высокое (единицы кОМ-десятки Мом) | |

| 2. Диапазон коммутируемых токов для токовых ключей | (единицы мкА- единицы кА) | Ток утечки (единицы нА –доли мкА) | Коммутация токов от генератора тока на низкоомную нагрузку |

| 3.Диапазон коммутируемых напряжений для ключей напряжения | (единицы мВ- десятки кВ) | Напряжения «пролаза» (единицы мВ- десятки мВ) | Коммутация напряжений от генератора напряжения на высокоомную омную нагрузку |

| 4.Параметры управляющего входного тока или напряжения | Низкое /Высокое | Высокое /Низкое | |

| 5. Стабильность порогов управляющего входного напряжения | Единицы % | Единицы % | |

| 6. Допустимые искажения коммутируемого сигнала | Десятые доли - единицы % от величины коммутируемого сигнала | Десятые доли - единицы % от величины коммутируемого сигнала | |

| 7. Уровень коммутационных помех | Десятые доли - единицы % от величины коммутируемого сигнала | Десятые доли - единицы % от величины коммутируемого сигнала |

|

|

|

Рисунок – Мультиплексор 8×1 на основе аналоговых МОП ключей

Простая четырехканальная система сбора информации с использованием интерфейса MicroLAN позволяет измерять распределение температуры в диапазоне до 1200 °С с точностью ±1°С. [1]

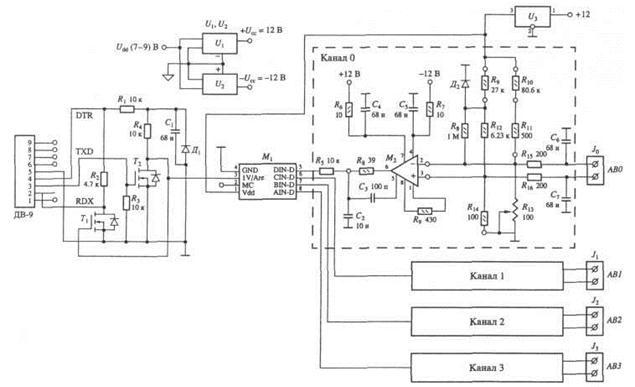

Рисунок - Принципиальная электрическая схема системы сбора информации

4-х термопар

На рисунке обозначено: М1 - DS2450, М2 – INA114BP; Т1, Т2 - 2N7000; Д1, - стабилитрон на 5 В, Д2 - 1N414B; U1и U2 - TMA0512S, U3 - REF02CP.

Простая четырехканальная система сбора информации с использованием интерфейса MicroLAN позволяет измерять распределение температуры в диапазоне до 1200 °С с точностью ±1°С. [1]

Принципиальная электрическая схема системы приведена на рисунке 1. Система содержит блок согласования интерфейсов, датчики температуры и аналого-цифровой преобразователь (а.ц.п.). Согласование уровней интерфейсов RS232 и MicroLAN осуществляется с помощью транзисторов Т1, и Т2.

В качестве первичного датчика температуры в устройстве используется термопара типа J (железо-константан). Ее сигнал усиливается примерно в 100-120 раз и при температуре 1200 °С будет равен ~4-4.5 В, что согласуется с входным диапазоном а.ц.п. Для повышения помехоустойчивости системы сбора введены низкочастотные фильтры на элементах R15,C8 и R16,C7. Компенсация температуры холодного спая осуществляется с помощью диода Д2 1N414B, который имеет непосредственный тепловой контакт с выводами термопары.

|

|

|

В каждом из четырех каналов системы сбора для усиления сигнала термопары используется инструментальный усилитель INA1144РВ. В качестве а.ц.п. используется микросхема DS2450 фирмы Dallas - 4-канальный 12- разрядный прибор, поддерживающий интерфейс MicroLAN.

Процесс измерения температуры управляется персональным компьютером и включает в себя команды запуска DS2450 и установки номера канала, а затем считывание результатов измерения. Считанный с датчиков 12-разрядный двоичный код преобразуется в двоично-десятичный код и округляется. Используется именно 12- разрядный режим работы а.ц.п. DS2450 как наиболее помехоустойчивый и стабильно работающий.

Так как в системе сбора диапазон измеряемых температур, диапазон а.ц.п. (0-4096) и требуемая точность измерения хорошо согласуются, десятичная точка в индикаторе не используется.

Античность — длительный период до нашей эры, характеризуется возникновением и упадком ряда цивилизаций и сменой философских школ в разных странах (Китай, Индия, Рим, Греция, Египет), отличающихся по своим направлениям и достижениям, а также оказавших неоднозначное влияние на дальнейший прогресс человечества.

Биология — учение о живых организмах, и, как только человеческий разум развился до такой точки, когда осознал себя как объект, отличающийся от недвижущейся и неощущающей среды, в которой находится, началось формирование биологии. Однако в течение бесчисленных столетий биология не имела той формы, которую мы можем воспринять как науку. Люди ограничивались попытками лечить себя и других от недугов, ослаблять боль, восстанавливать здоровье и облегчать страдания умирающего. Они делали это в соответствии с магическими или религиозными ритуалами, пытаясь заставить или задобрить бога или демона, дабы изменить ход событий. Но человек не может изменять, а способен лишь наблюдать живые механизмы животного организма, когда это творение природы разрезано мясником для приготовления пищи или священником для жертвоприношения. И даже попытки детально изучить характеристики органов делались не ради изучения их работы, а с целью определить, какую информацию можно получить для будущего обсуждения.

Анатомы раннего времени были священнослужителями, которые предсказывали судьбу королей и наций по форме и виду бараньей печени. Несомненно, в течение достаточно длительного времени всё-таки была собрана полезная информация, даже если учесть подавляющее влияние суеверий. Так, Кодекс Хамураппи,

составленный в правление царя Вавилонии Хаммурапи (приблизительно в 1920-1750-х годах до н. э.), является одним из древнейших законодательных памятников. Сохранился в виде клинописной надписи на чёрной диоритовой (базальтовой) стеле, найденной французской археологической экспедицией Жака де Моргана в ходе раскопок в 1901—1902 годах в Сузах (территория древней Месопотамии). Современные издатели делят свод на 282 статьи (37 статей, как полагают многие, были стёрты ещё в древности, но частично восстановлены по глиняным табличкам, найденным в различных местах, в частности в библиотеке Ашшурбанипала).

который был написан в глубине вавилонской истории, приблизительно около 1750 г. до н. э., содержит правила регулирования различных медицинских аспектов, а значит, и тогда имелись врачи, знания которых, собранные поколениями практических наблюдений, оказывались полезными и служили во благо человечества.

|

|

|

Тем не менее, пока человек верил, что Вселенная находится под абсолютной властью капризных демонов, пока люди чувствовали, что все естественное подчиняется сверхъестественному, прогресс науки шел леденяще медленно. Лучшие умы могут, естественно, посвятить себя не изучению видимого мира, а попыткам через вдохновение или откровение достичь понимания невидимого управляющего нами мира, который находится как бы за кулисами видимого мира.

Биология как самостоятельная наука в античную эпоху не существовала. Биологические знания концентрировались прежде всего в религиозных обрядах и медицине. Первоначальные представления о живой природе имели ярко выраженный религиозно-мифический характер. Лишь впоследствии они стали приобретать самостоятельное значение в натурфилософских концепциях.

Ранее других стран культурные очаги человечества появились в Передней Азии, Китае, Индии и Египте.

Первоначальное познание растений было связано с использованием их в хозяйстве и в быту человека. Из семян и плодов, обороненных при хранении, вырастали новые растения. Затем стали сажать семена в землю. Потребность в знаниях о живой природе ограничивалась узкой сферой возделывания растений (пшеница, ячмень, рожь, плодовые, лен, конопля, рис, хлопок), домашних животных (крупный рогатый скот, верблюд, собака, лошадь, овцы, козы и т.д.) и медицины.

У римлян садоводство достигло высокого качества как в уходе за растениями, так и в практике прививок. Римляне применяли различные удобрения для повышения плодородия почв — навоз и минеральные соли.

Одновременно практическая деятельность человека способствовала накоплению положительных знаний о домашних животных и культурных растениях. В частности, были достигнуты успехи по их улучшению.

В Месопотамии были выведены верховые породы лошадей и ослов, породы крупного рогатого скота и овец. Известен был прием получения мула скрещиванием осла с кобылой. Применялось искусственное опыление финиковой пальмы и было достигнуто большое ее сортовое разнообразие. Известно было о существовании пола у растений.

|

|

|

Так, уже в IV тысячелетии до н.э. в Месопотамии появляются списки растений и животных (в них различались плото- и травоядные, водные (рыбы), членистые и четвероногие животные, птицы и змеи. Растения же подразделялись на деревья, овощи, пряности и лекарственные. Сердце рассматривалось как орган мышления, печень — главный орган жизни, содержащий кровь.

Близкие представления о живой природе были характерны для древнего Египта, что содержит папирус Эберса (XVI в. до н.э.). Папирус Эберса представляет собой медицинскую энциклопедию древних египтян. В нем содержится более 900 прописей лекарств для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нарушений слуха и зрения, разного рода инфекционных процессов и глистных инвазий. Египетские врачеватели пользовались мазями, пластырями, примочками, микстурами, клизмами и другими лекарственными формами. Основами для приготовления лекарств служили молоко, мед, пиво, вода священных источников, растительные масла. Некоторые прописи содержали до 40 компонентов, многие из которых не удается пока идентифицировать, что затрудняет их изучение. В состав лекарств входили растения (лук, гранат, алоэ, виноград, финики, снотворный мак, лотос, папирус), минеральные вещества (сера, сурьма, железо, свинец, алебастр, сода, глина, селитра), а также части тела различных животных.

Здесь особенную дифференциацию получила терминология по анатомии органов. Помимо глав о заболеваниях глаз и кожи, а также кишечника и борьбе с глистами и прочими паразитами, в папирусе рассматриваются вопросы гинекологии и предохранения от беременности, хирургического лечения нарывов и опухолей, стоматологии, вправления вывихов и ухода за ожогами. Отдельная глава посвящена работе сердца и кровеносных сосудов. Хотя египтяне приписывали деятельности сердца гораздо большее значение — в том числе «управление» всеми жидкостями человеческого тела (движением мочи, пота, слёз, спермы), в то же время они правильно указывали на нахождение кровеносных сосудов во всех частях тела и на сердце — как их центр и движущую силу крови. Кроме этого, небольшой раздел посвящён нервным заболеваниям (депрессиям).

Кроме того, в Египте одомашнен одногорбый верблюд, кошка, гуси, голуби и др. Из Индии сюда попали куры, где были достигнуты и успехи инкубации их яиц в особых печах.

В древних цивилизациях Индии, Египта и Китая, отличавшихся высоким уровнем философии и культуры, задолго до создания рабовладельческих государств на Западе человек перешел от собирательства к животноводству и растениеводству, к использованию методического отбора. В этих странах были заложены основы многих наук, обсуждались вопросы происхождения жизни и человека с позиции трансформизма. Ввиду обособленности от Запада продолжительное время их достижения оставались неизвестными европейцам.

Европейская цивилизация ещё долгое время развивалась под влиянием натурфилософских воззрений Египта, Греции и Рима. Но особенно ионийцы оказали сильное влияние на Запад.

Так, древнеиндийская философия рассматривала природу как комплекс 5 элементов: огонь, земля, вода, воздух и эфир. При сочетании с ними вещества организма (слизь, желчь и воздух) образуют все остальные существа и их части. Развитие зародыша человека они связывали с участием мужского воспроизводительного вещества, в котором содержатся представители разных органов и структур организма. Определение пола у эмбриона человека объясняли изменением соотношения мужского («семени») и женского («крови») начал при зачатии. При равном их соотношении рождаются якобы разнополые — двойняшки. Было распространено и мнение о влиянии пищи и психического состояния матери в период беременности на особенности ребенка, несмотря на признание наличия у живых существ неизменных признаков, наследуемых от родителей.

Памятники индийского эпоса, относящиеся к VI-V вв. до н.э., содержат также описание поведения и образа жизни многих животных и растений. В Древней Индии к наблюдениям относились как к наиболее надежному источнику получения достоверных знаний о природе.

Как отмечает Н.Н.Воронцов (1999, с. 107—112), материалистические традиции Древней Индии и ее достижения в познании живой природы, успехи в технике ампутации органов, кесарева сечения, удалении почечных и желчных камней, а также описания последовательных этапов развития эмбриона человека и лекарственных свойств многих растений оставались неизвестными для Запада до походов А.Македонского.

Древнекитайские мыслители (IX—VII вв. до н.э.), опиравшиеся на практику развитого земледелия, скотоводства и медицины, окружающий мир пытались объяснить исходя из наличия в нем полезных материальных частиц, взаимодействие которых дает начало воде, деревьям, огню, земле и металлам. Последние считали основой всего. В Китае слабо развивалась анатомия из-за строгого запрета на вскрытие живых и мертвых организмов. В целом, природу они рассматривали не только как материальную, но и развившуюся благодаря естественной необходимости без участия телеологического начала (Ван Чун).

Из сказанного видно, что в глубокой древности большая часть представлений о природе носила религиозно-мифический и умозрительный характер. Лишь впоследствии они стали приобретать самостоятельное значение в натурфилософских концепциях. Основным источником получения положительных сведений о природе было наблюдение. Положение в последующем заметно меняется в Древней Греции и Риме, где найдут отражение идеи единства вселенной и вечности движения, закономерного характера развития окружающего мира.

Античность реализовала функцию первичного накопления эмпирического материала об органических явлениях и процессах. Это - еще не научная биология, но уже ее отдаленные предпосылки.

Таким образом, античные натурфилософы обращали свои взоры на органический мир и строили первые умозрительные схемы, объяснявшие его происхождение и развитие.

На основе таких умозрительных представлений в конце концов сложились два противоположных подхода к решению вопроса о происхождении жизни:

Первый, религиозно-идеалистический, исходил из того, что возникновение жизни не могло осуществиться естественным, объективным, закономерным образом на Земле; жизнь является следствием божественного творческого акта (креационизм), и потому всем существам свойственна особая, независимая от материального мира "жизненная сила" (vis vitalis), которая и направляет все процессы жизни (витализм).

Наряду с таким идеалистическим подходом еще в древности сложился и материалистический подход, в основе которого лежало представление о том, что живое может возникнуть из неживого, органическое из неорганического под влиянием естественных факторов. Так сложилась концепция самозарождения живого из неживого.

Здесь, в древней натурфилософии еще нет идеи генетической связи между видами и представления об историческом развитии животного мира.

В целом, рабовладельческие цивилизации, отличались низким, потребительским уровнем производства, и не могли в принципе привести к большим достижениям в познании природы.

2014-02-09

2014-02-09 784

784