Рис. 3-2.

Действие гомеостатических механизмов имеет предел, по достижении которого усиливающиеся положительные обратные связи приводят к гибели экосистемы. “Гомеостатическое плато” имеет ряд уровней. По мере увеличения внешнего фактора в пределах “гомеостатического плато”, система хотя и продолжает осуществлять управление, но при этом устанавливаются новые равновесия на другом уровне и система может оказаться неспособной к возвращению на тот же уровень, что и раньше.

Устойчивость экосистем в экологии означает свойство системы возвращаться в исходное состояние после того, как она была выведена из состояния равновесия. Различают два типа устойчивости:

Резистентная устойчивость (лат. resistentia – сопротивляемость) – способность экосистемы сопротивляться нарушениям, поддерживая неизменными свою структуру и функции.

Упругая устойчивость – способность системы быстро восстанавли-ваться после нарушения структуры и (или) функции.

Экосистема обычно имеет преобладающим либо один, либо другой тип устойчивости, а иногда они исключают друг друга.

Новые, молодые экосистемы, особенно искусственные (например, создаваемые современным сельским хозяйством), обычно подвержены более резким колебаниям и менее способны противостоять внешним возмущениям по сравнению со зрелыми естественными экосистемами, компоненты биоценоза которых имели возможность приспособиться друг к другу. Подлинно надежный гомеостатический контроль устанавливается только после периода эволюционного приспособления, что имеет место в климаксных экосистемах.

Человек – самое могущественное существо, способное изменять функционирование экосистем. Человеческий мозг до сих пор опирался в основном на положительную обратную связь, управляя природой и властвуя над ней. Это привело к развитию техники и росту эксплуатации ресурсов. Но этот процесс в конце концов приведет к снижению качества человеческой жизни и разрушению окружающей среды, если не будут найдены пути адекватного управления с помощью отрицательной обратной связи.

Человек относится к гетеротрофам. Несмотря на могущество современной техники, он нуждается в ресурсах жизнеобеспечения, т.е. чистом воздухе, воде, пище, различных видах энергии. Существование человека возможно только при сохранении регулирующих механизмов, которые позволяют биосфере приспособиться к некоторым антропогенным воздействиям. Стремясь снизить уровень загрязнения окружающей его среды, человек должен в равной степени стремиться к сохранению механизмов саморегуляции, поддерживающих естественные системы жизнеобеспечения планеты, т.е. к сохранению установившегося в природе экологического равновесия. Последнее не всегда достигается только снижением уровня загрязнения и экономным использованием природных ресурсов.

5. ЗАКОН КВАНТИТАТИВНОЙ КОМПЕНСАЦИИ.

Этот закон был сформулирован российским ученым, учеником К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевским, исследовавшим влияние солнечной активности на различные процессы в биосфере и, в частности, на жизнедеятельность различных организмов. Сам А.Л. Чижевский назвал его законом квантитативной компенсации в функциях биосферы в связи с энергетическими колебаниями в деятельности Солнца.

Солнечная активность в биосфере имеет очевидную периодичность (смена времени суток и времен года) и периодичность неочевидную (с периодом 27 дней – период обращения Солнца вокруг своей оси, 3-х летний, 11– летний, 33– летний и 100– летний периоды). Кроме того солнечная активность подвержена непериодическим случайным изменениям (появление солнечных пятен, взрывы на Солнце, протуберанцы и т.д.). Эти периодические и непериодические процессы, накладываясь друг на друга, дают в результате сложную картину изменения солнечной активности.

Подавляющее большинство процессов, происходящих в биосфере, так или иначе зависят от солнечной активности: это процессы и в атмосфере, и в гидросфере, и в литосфере, и в магнитосфере. На живые организмы изменение солнечной активности имеет и прямое влияние через изменение солнечной радиации, и косвенное влияние, опосредованное через количественные изменения значений абиотических факторов сред.

Суть закона квантитативной компенсации лучше изложить словами автора.

“... колебания в энергетической продукции Солнца имеют определен-ную периодичность и никогда не выходят из пределов некоторой средней величины амплитуды, а потому и колебания в жизнедеятельности атомо-, гидро-, лито- и биосферы должны происходить в пределах некоторой величины...”.

“... количественные соотношения в ходе того или иного явления на очень больших территориях стремятся сохраниться путем периодических компенсаций, давая в среднем арифметическом одну и ту же постоянную величину или очень к ней близкую...”.

“... в пределах биосферы постоянно совершается процесс суммирова-ния положительных и отрицательных отклонений от среднего уровня, того или иного явления, слаживающий в идеальном случае данные отклонения от нуля...”.

|

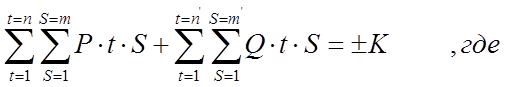

Этот закон А. Чижевский сформулировал в виде следующей формулы:

Р – численные отклонения от среднего уровня того или иного явления в

биосфере в положительную сторону;

Q – отклонения от среднего уровня в отрицательную сторону;

t – промежуток времени;

s – область пространства;

К – квазипостоянная величина, тем более постоянная, чем больше t и s.

Если: n = n, m = m и P = Q, то K®0.

Этот закон справедлив как для параметров биотопа, т.е. абиотических факторов, зависящих от солнечной активности, так и для характеристик биоты. Чижевский исследовал очень много явлений в жизнедеятельности биосферы, зависящих от солнечной активности, среди которых могут быть названы такие разные явления, как:

1) урожайность зерновых;

2) рост древесины (толщина годовых колец);

3) размножаемость и миграции животных, птиц, рыб, насекомых, вирусов

и бактерий;

4) колебание веса младенцев;

5) частота несчастных случаев;

6) частота преступлений;

7) рождаемость;

8) смертность;

9) брачность;

10) эпидемии, в частности, психические заболевания.

Чижевский установил даже зависимость от солнечной активности таких сложных социальных явлений, как войны и революции, за что и был подвергнут репрессиям.

6. ЗАКОНЫ Б.КОММОНЕРА.

Законы Б. Коммонера в большей степени могут быть названы аксиомами – поговорками, чем законами, но сам ученый назвал их законами экологии. Они носят системный характер и звучат так:

1) все связано со всем,

2) все должно куда-то деваться,

3) ничто не дается даром,

4) природа знает лучше (иногда последний закон излагают в такой редакции: “Природа знает лучше человека, что лучше человеку.”).

7. ПРАВИЛО ЛЕ ШАТЕЛЬЕ – БРАУН.

Это правило было сформулировано применительно к неравновесным химическим реакциям, но оказалось справедливым и для экосистем, которые также являются неравновесными. Оно звучит так:

2014-02-09

2014-02-09 3000

3000