Принцип организации сотовой связи состоит в использовании множества маломощных (100 Вт и ниже) передатчиков. Поскольку диапазон действия таких передатчиков довольно мал, зону обслуживания системы можно разбивать на ячейки, каждая из которых будет обслуживаться собственной антенной. Каждая ячейка, которой выделяется своя полоса частот, обслуживается базовой станцией, состоящей из передатчика, приемника и модуля управления. Смежные ячейки используют разные частоты, чтобы избежать интерференции или перекрестных помех. В то же время ячейки, находящиеся на довольно большом расстоянии друг от друга, могут использовать одинаковые полосы частот.

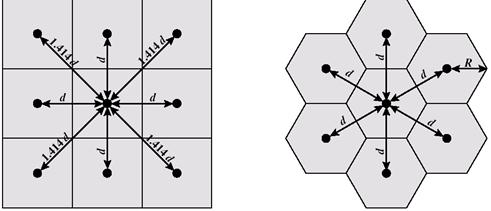

При проектировании такой системы первое, что нужно сделать, — это решить, какую форму должны иметь ячейки, на которые будет разбита зона обслуживания. Самым простым решением была бы сетка, состоящая из квадратных ячеек (рис. 1, а). Однако такая геометрическая форма оказалась не идеальной. Если сторона квадратной ячейки равна d, тогда ячейка будет иметь четыре соседа на расстоянии d и четыре — на расстоянии - . В то же время, если пользователь мобильных услуг находится в пределах одной ячейки и движется по направлению к ее границе, было бы лучше, чтобы все смежные антенны находились на равных расстояниях друг от друга. В этом случае проще определить момент, в который следует переключать пользователя на другую базовую станцию. Равное расстояние между смежными антеннами достигается только в шестиугольной схеме (см. рис. 1, б). Радиус шестиугольника определяется как радиус окружности, описанной вокруг него (эта величина равна расстоянию от центра фигуры до каждой из ее вершин, а также длине стороны шестиугольника). Для ячейки с радиусом R расстояние между центром ячейки и центром любой смежной ячейки равняется d =

. В то же время, если пользователь мобильных услуг находится в пределах одной ячейки и движется по направлению к ее границе, было бы лучше, чтобы все смежные антенны находились на равных расстояниях друг от друга. В этом случае проще определить момент, в который следует переключать пользователя на другую базовую станцию. Равное расстояние между смежными антеннами достигается только в шестиугольной схеме (см. рис. 1, б). Радиус шестиугольника определяется как радиус окружности, описанной вокруг него (эта величина равна расстоянию от центра фигуры до каждой из ее вершин, а также длине стороны шестиугольника). Для ячейки с радиусом R расстояние между центром ячейки и центром любой смежной ячейки равняется d = R.

R.

|

|

|

На практике точная шестиугольная структура не используется. Отклонения от идеальных шестиугольников обусловлены топографическими ограничениями, местными условиями распространения сигнала и соображениями целесообразности расположения антенн.

В беспроводной сотовой системе нельзя неограниченно использовать одну и ту же частоту для разных сообщений, так как при передаче на произвольных частотах разные сигналы могут интерферировать, даже если географически они разделены. Поэтому для систем, поддерживающих большое количество одновременных сеансов связи, нужен механизм, определяющий принципы использования спектра.

а) Квадратная схема б) Гексагональная схема

Рис. 1. Геометрические структуры сотовых систем

Многократное использование частот

В каждой ячейке сотовой сети имеется базовый трансивер. Мощность передаваемых сигналов тщательно регулируется (несколько это возможно для быстро меняющихся условий сред мобильной связи), поскольку (1) требуется осуществлять связь в пределах одной ячейки, но (2) это не должно приводить к интерференции сигналов данной ячейки с сигналами соседних. Как правило, каждой ячейке выделяется 10-50 частот, в зависимости от планируемой нагрузки. Кроме того, нужен механизм использования одной и той же частоты в ячейках, расположенных недалеко друг от друга, чтобы одну частоту можно было использовать для нескольких одновременных сеансов связи.

|

|

|

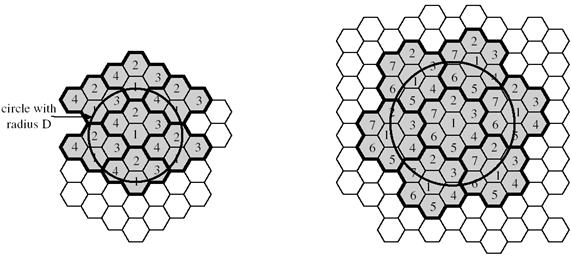

Важным вопросом, разумеется, является определение удаленности двух ячеек, использующих одну частоту, поскольку сигналы этих ячеек не должны интерферировать друг с другом. Были предложены различные модели многократного использования частот, некоторые примеры приведены на рис. 2. Если схема состоит из N ячеек, для которых выделяется одинаковое количество частот, то каждая ячейка будет иметь K/N частот, где К — общее число частот, выделяемых системе.

Мобильная телефонная система AMPS, в которой К = 395, а N = 7, представляет собой наименьшую систему, в которой можно обеспечить достаточную изоляцию двух сеансов использования одной и той же частоты. Это означает, что в среднем на одну ячейку должно приходиться не более 57 частот.

Для характеристики повторного использования частоты существуют следующие параметры:

D — минимальное расстояние между центрами ячеек, которые используют одну и ту же полосу частот (называемую группой внутренних каналов);

R — радиус ячейки;

d — расстояние между центрами смежных ячеек (d= R.);

R.);

N — число ячеек в минимальном фрагменте, периодическим повторением которого образуется вся схема (каждая ячейка фрагмента использует уникальную полосу частот). Этот параметр еще называют кратностью использования.

а) Схема повторного использования частот для N=4 б) для N=7

в) черные ячейки указывают на повторное использование частот для N=19

Рис. 2. Модели многократного использования частот

В шестиугольной схеме возможны только следующие значения N:

N=I2+J2+(I´J) I, J=0,1,2,3…

Таким образом, возможными значениями N являются числа 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21 и т.д. Верно следующее соотношение:

(1)

(1)

Это можно записать и по-другому: D/d = .

.

Увеличение пропускной способности

Со временем, когда система будет обслуживать все больше клиентов, трафик может распределиться таким образом, что какой-нибудь ячейке для обслуживания звонков не хватит выделенных ей частот. Для выхода из такой ситуации используется несколько подходов.

- Добавление новых каналов. Обычно, когда система установлена в определенном регионе, используются не все каналы, и с расширением системы можно просто добавлять новые.

· Заимствование частот. В самом простом случае перегруженные ячейки могут "одалживать" частоты у смежных ячеек.

·  Расщепление ячеек. На практике распределение трафика и топография местности неоднородны, что также дает возможность увеличения пропускной способности. Ячейки в областях с повышенным спросом на услуги мобильной связи можно расщеплять. Как правило, размеры исходных ячеек колеблются от 6,5 до 13 км. Меньшие ячейки также можно разбивать, однако следует помнить, что на практике радиус 1,5 км считается минимальным. При использовании меньших ячеек нужно уменьшать уровень мощности, чтобы сигнал оставался в пределах ячейки. Кроме того, при движении мобильные устройства переходят из одной ячейки в другую, что требует передачи вызова от одного базового трансивера другому. Этот процесс называется переключением (handoff). Так вот, по мере уменьшения размера ячейки переключения будут происходить все чаще. На рис. 3 изображена схема расщепления ячейки, которая обеспечивает увеличение пропускной способности системы. При уменьшении радиуса ячейки в F раз размеры покрываемой области уменьшаются в F2 раз, а требуемое число базовых станций увеличивается в те же F2 раз.

Расщепление ячеек. На практике распределение трафика и топография местности неоднородны, что также дает возможность увеличения пропускной способности. Ячейки в областях с повышенным спросом на услуги мобильной связи можно расщеплять. Как правило, размеры исходных ячеек колеблются от 6,5 до 13 км. Меньшие ячейки также можно разбивать, однако следует помнить, что на практике радиус 1,5 км считается минимальным. При использовании меньших ячеек нужно уменьшать уровень мощности, чтобы сигнал оставался в пределах ячейки. Кроме того, при движении мобильные устройства переходят из одной ячейки в другую, что требует передачи вызова от одного базового трансивера другому. Этот процесс называется переключением (handoff). Так вот, по мере уменьшения размера ячейки переключения будут происходить все чаще. На рис. 3 изображена схема расщепления ячейки, которая обеспечивает увеличение пропускной способности системы. При уменьшении радиуса ячейки в F раз размеры покрываемой области уменьшаются в F2 раз, а требуемое число базовых станций увеличивается в те же F2 раз.

|

|

|

· Разбивка ячеек на секторы. При разбивке на секторы ячейка делится на несколько клиновидных секторов, в каждом из которых остается свой набор каналов. Обычно на ячейку приходится 3-6 секторов. Каждому сектору предоставляется отдельный набор каналов ячейки, а для фокусировки сигнала на отдельных секторах используются направляемые антенны базовой станции.

- Микроячейки. По мере уменьшения ячейки антенны перемещаются с крыш высотных зданий и вершин холмов на крыши зданий поменьше или на стены высотных домов и, в конце концов, оказываются на фонарных столбах, с высоты которых они обслуживают микроячейки. Любое уменьшение размера ячейки сопровождается уменьшением уровня мощности сигналов, излучаемых базовой станцией. Микроячейки полезно располагать на городских улицах в густо населенных районах, а также внутри больших зданий общественного пользования.

В табл. 1 представлены характерные параметры традиционных ячеек, именуемых макроячейками, и микроячейками, созданных описанным выше способом. Средний разброс задержек — это усреднение разброса задержек по многим трактам распространения (ведь один и тот же сигнал может распространяться несколькими путями, и существует временная задержка между прибытием в приемник самого раннего и самого позднего сигнала). Как отмечалось выше, меньшие ячейки позволяют использовать меньшую мощность и обеспечивают прекрасные условия распространения сигнала.

Таблица 1. Характерные параметры макро- и микроячеек

| Характеристики | Макроячейка | Микроячейка |

| Радиус ячейки | 1-2 км | 0,1-1 км |

| Мощность передаваемого сигнала | 1-10 Вт | 0,1-1 Вт |

| Средний разброс задержек | 0,1-10 мкс | 10-100 нс |

| Максимальная скорость передачи данных | 0,3 Мбит/с | 1 Мбит/с |

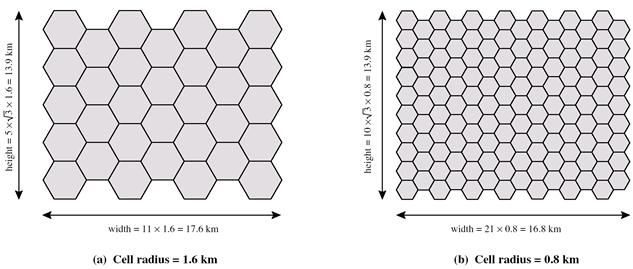

Пример. Пусть система состоит из 32 ячеек с радиусом 1,6 км каждая, имеет выделенную полосу частот, позволяющую поддерживать 336 информационных каналов, и кратность использования частоты N=7. Какую географическую зону обслуживают эти 32 ячейки, сколько каналов приходится на одну ячейку, и какое число одновременно поступающих звонков может обрабатываться? Повторите задачу для 128 ячеек с радиусом 0,8 км.

|

|

|

На рис. 4, а показана схема, покрывающая приблизительно квадратную область. Площадь одного шестиугольника с радиусом R составляет 1,5 R . Т.е. шестиугольник с радиусом 1,6 км покрывает зону площадью 6,65 км2, а 32 ячейки покрывают зону площадью 6,65´32 = 213 км2. Для N=7 количество каналов на одну ячейку составляет 336/7 = 48, а общая пропускная способность составляет 48´32 = 1536 каналов. Для схемы, показанной на рис. 4, б, площадь покрываемой зоны равна 1,66´128 = 213 км2. Количество каналов на одну ячейку составляет 336/7 = 48, а общая пропускная способность — 48´128 = 6144 каналов.

. Т.е. шестиугольник с радиусом 1,6 км покрывает зону площадью 6,65 км2, а 32 ячейки покрывают зону площадью 6,65´32 = 213 км2. Для N=7 количество каналов на одну ячейку составляет 336/7 = 48, а общая пропускная способность составляет 48´32 = 1536 каналов. Для схемы, показанной на рис. 4, б, площадь покрываемой зоны равна 1,66´128 = 213 км2. Количество каналов на одну ячейку составляет 336/7 = 48, а общая пропускная способность — 48´128 = 6144 каналов.

а) Радиус ячейки = 1,6 км б) Радиус ячейки = 0,8 км

Рис. 4. Пример схемы с многократным использованием частот

2014-02-09

2014-02-09 565

565