Типовые комбинационные дискретные устройства

В разделе 1 мы ознакомились с методами синтеза комбинационных ДУ. Эти методы достаточно просты и с успехом могут применяться для построения сравнительно несложных ДУ.

Как правило же, в технике используются ДУ большой сложности, условия функционирования которых в целом либо вообще нельзя выразить на формализованном языке, либо эта формула оказывается чрезвычайно громоздкой.

Анализ задач, решаемых дискретными устройствами, показывает, что несмотря на большое разнообразие этих задач, процедура решения каждой из них в конечном итоге сводится к упорядоченному выполнению ограниченного числа определенных операций, таких как, хранение дискретной информации, ее кодирование, подсчет, суммирование, коммутация, сравнение, преобразование и т.д.

Следствием этого является то, что сложные ДУ (в том числе и вообще АСКУ) возможно строить на основе лишь сравнительно небольшого числа относительно простых, так называемых типовых дискретных устройств (блоков). Поэтому в общем случае синтез ДУ должен начинаться с так называемого блочного синтеза.

|

|

|

Блочный синтез заключается в том, что формируется общий алгоритм функционирования ДУ и на основе его анализа автомат подразделяется на отдельные типовые дискретные устройства (блоки). Одновременно устанавливаются взаимосвязи между блоками, разрабатываются вопросы синхронизации работы.

Далее формируются условия работы, которые должны реализовать отдельные дискретные устройства (блоки), и производится синтез этих отдельных блоков или выбор их из набора типовых ДУ, реализующих данные условия работы.

Следовательно, задача синтеза сложного ДУ (например, АСКУ) сводится к построению его из отдельных типовых дискретных устройств (блоков) и значительно упрощается.

Типовым дискретным устройством (узлом) называют совокупность функционально связанных элементов, обеспечивающих выполнение одной или нескольких операций, которые могут выполняться по специальным командам или непрерывно с момента включения устройства в работу.

К числу типовых дискретных устройств (узлов) можно отнести различного рода шифраторы, дешифраторы, кодопреобразователи, сумматоры, устройства сравнения, переключатели, счетчики, регистры, распределители и другие устройства.

Если типовое дискретное устройство (узел) не содержит элементов памяти (триггеры) и петель обратной связи, то такое устройство называется комбинационным типовым дискретным устройством, в противном случае - типовым ДУ с памятью.

В типовых комбинационных ДУ значения выходов (входных сигналов) в любой момент времени однозначно определяются комбинацией состояний входов (входных сигналов).

|

|

|

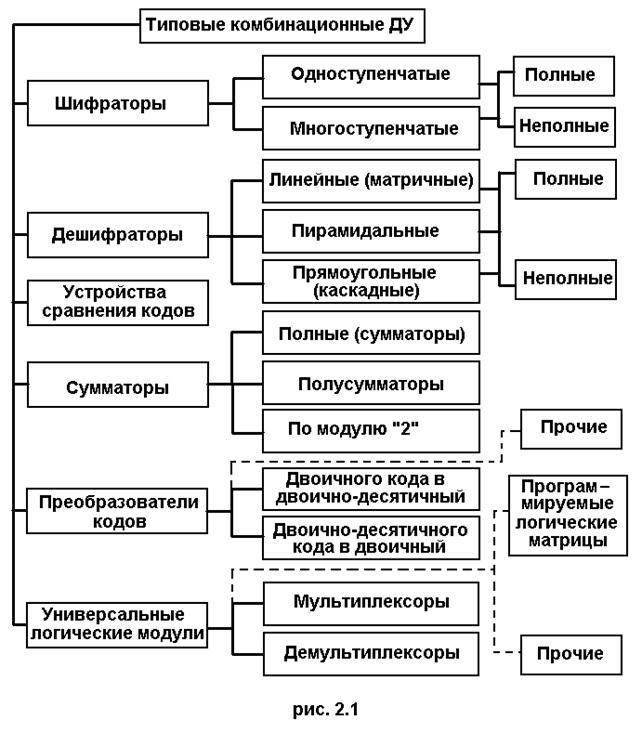

Возможная классификация типовых комбинационных ДУ по целевому назначению представлена на рисунке 2.1.

|

Отметим, что представленная классификация является условной. Так, например, шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов можно отнести к одной общей группе преобразователей, однако здесь мы их выделим в отдельные группы.

Основными характеристиками типовых ДУ являются сложность и быстродействие. Обе они зависят от многих факторов, в частности от физических принципов работы устройства, технологии изготовления деталей, а также от логической структуры самих ДУ. Наиболее полной оценкой сложности некоторого устройства является показатель сложности  , где Wi - число логических элементов (ЛЭ) типа i с показателем сложности Ci, а k - число различных типов ЛЭ. Так как Ci, выражаемое обычно в условных единицах (например, в единицах стоимости), определить чрезвычайно трудно безотносительно к конкретному типу ЛЭ, то сложность типового ДУ оценивают обычно по частному критерию CЛЭ, который определяет собой потребное количество входов и выходов всех ЛЭ схемы, т.е. число паяных соединений (паек).

, где Wi - число логических элементов (ЛЭ) типа i с показателем сложности Ci, а k - число различных типов ЛЭ. Так как Ci, выражаемое обычно в условных единицах (например, в единицах стоимости), определить чрезвычайно трудно безотносительно к конкретному типу ЛЭ, то сложность типового ДУ оценивают обычно по частному критерию CЛЭ, который определяет собой потребное количество входов и выходов всех ЛЭ схемы, т.е. число паяных соединений (паек).

В качестве меры быстродействия типовых комбинационных ДУ может быть выбрано количество ступеней, т.е. максимальное количество логических элементов, через которые должен последовательно пройти входной сигнал прежде, чем он появится на выходе (преобразуется в выходной сигнал).

При выборе этой оценки принимается, что любые логические элементы, независимо от выполняемых ими функций, вносят в прохождение сигнала одинаковую задержку. В этом случае мера быстродействия ДУ определяется как максимальное время задержки входного сигнала при прохождении через ДУ (через самую длинную цепь последовательно включенных ЛЭ):

,

,

где  - мера быстродействия всего ДУ;

- мера быстродействия всего ДУ;

- время задержки одного ЛЭ;

- время задержки одного ЛЭ;

к - общее количество ЛЭ в ДУ (количество ступеней), через которые должен последовательно пройти входной сигнал.

Важными характеристиками типовых ДУ являются также их надежность и устойчивость.

Надежность ДУ определяется, как правило, их вероятностью безотказной работы Р (t), а устойчивость - возможностью функционирования ДУ без “состязаний”.

Логический синтез схем типовых ДУ, как и любых других, разделяется на 2 этапа - абстрактный и структурный.

Целью абстрактного синтеза является получение условий функционирования ДУ в некотором формализованном виде, например в виде таблицы состояний. Для типовых комбинационных ДУ эти формализованные условия работы (таблицы состояний) известны заранее - по типу данного конкретного дискретного устройства. Поэтому этап абстрактного синтеза для типовых ДУ, как правило, не проводится. Кроме того, значительно упрощается и структурный синтез, который сводится к набору схемы из отдельных стандартных элементов.

Рассмотрим некоторые типовые комбинационные ДУ.

2014-02-13

2014-02-13 1115

1115