Методика полевого исследования почв.

Цель занятия: получить общее представление о почвенном генетическом профиле, познакомиться со схемой его описания, изучить морфологические признаки почвы, освоить технику закладки почвенного разреза и отбора образцов для анализа физико-химических свойств почвы.

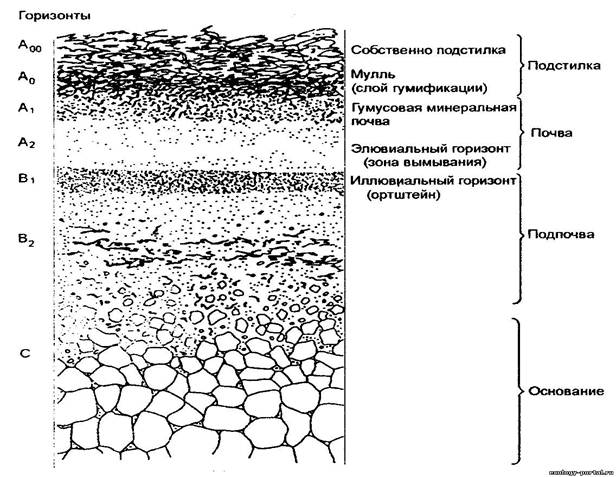

Почва – природное тело с вертикальным изменением свойств, поэтому его изучение проводят в специально выкопанных ямах – почвенных разрезах. Общий вид почвенного разреза представлен на рис. 1.

Рис. 1. Почвенный разрез

Перед закладкой почвенного разреза тщательным образом осматривают местность, отмечая особенности и актуальное состояние основных факторов почвообразования: растительности, рельефа, человеческой деятельности. Разрез необходимо закладывать в наиболее характерном месте обследуемой территории, исключая участки с нетипичными элементами микрорельефа, признаками нарушения почв.

Почвенный разрез ориентируют так, чтобы на момент описания профиля почвы передняя стенка была обращена к солнцу. Вначале, наметив общий контур разреза, аккуратно подрезают дерн (снимают лесную подстилку). При рытье разреза материал верхних темных (гумусированных) горизонтов почвы и нижних, более светлых горизонтов, отсыпают раздельно на боковые стороны разреза. Передняя стенка шириной 70-80 см должна оставаться ненарушенной. Переднюю и боковые стенки разреза следует делать отвесными во избежание обвалов и осыпей, а заднюю – в виде ступенек через 30-50 см. Длина разреза составляет обычно 150-200 см, а глубина может варьировать в зависимости от типа разреза.

|

|

|

Почвенные разрезы бывают трех типов: полные (основные) разрезы, контрольные разрезы и прикопки.

Полные, или основные разрезы при почвенном обследовании территории закладывают в наиболее характерных местах. Они предназначаются для всестороннего изучения не только почв, но и материнских пород, поэтому их глубина должна составлять 150-250 см. Такие разрезы служат для специального детального изучения морфологических свойств почв и взятия образцов для физических и химических анализов.

Контрольные разрезы (полуразрезы, полуямы) служат для установления контуров распространения почв и выявления наиболее существенных свойств почв, охарактеризованных полными разрезами. Они имеют глубину 75-150 см. Если при описании полуямы обнаружены признаки, не отмеченные при описании полного разреза, то в этом месте необходимо закладывать полный разрез.

Прикопки закладывают для уточнения границ распространения почв и установления изменения каких-либо отдельных свойств. Глубина их колеблется в зависимости от особенностей почв в пределах от 40 до 75 см.

|

|

|

После закладки почвенного разреза приступают к описанию почвенного генетического профиля. Результаты описания фиксируют на специальных бланках или в полевом журнале. Передняя стенка разреза должна быть наполовину (по вертикальной оси) отпрепарирована почвенным ножом. В таком виде легче определить морфологические особенности почвы: структуру, границы почвенных горизонтов и др.

Почвенный генетический профиль представлен на передней освещенной стенке разреза в виде последовательно сменяющих друг друга почвенных генетических горизонтов. Эти горизонты отличаются друг от друга по цвету, структуре, сложению и ряду других признаков. Переход от одного горизонта к другому, как правило, постепенный. На передней стенке разреза ножом намечают границы почвенных горизонтов и отмечают их мощность с помощью измерительной ленты, закрепленной на верхней бровке передней стенки. Выделение генетических горизонтов почвы требует некоторого навыка, но главным критерием этого выделения является видимое изменение свойств почвы (относительно резкое, или постепенное) на границе горизонтов и относительная однородность почвы в пределах одного горизонта.

Следуя традиции, заложенной в трудах В.В. Докучаева, почвенные горизонты обозначают индексами – буквами латинского алфавита – А, B, C, D. Внутри каждого горизонта выделяют подгоризонты, которые обозначают арабскими цифрами (А1, А2; В1, В2). Кроме того, выделяют горизонты, совмещающие признаки соседних горизонтов (А1В; А1А2 и т.п.). Ниже приведена краткая характеристика основных почвенных горизонтов.

Горизонт А – гумусово-аккумулятивный. В этом горизонте происходит разложение отмершего органического вещества: его минерализация (до простых неорганических соединений) и гумификация – превращение в гумус, специфическое почвенное органическое вещество. Верхняя часть данного горизонта содержит большое количество отмершей органики, смешанной с минеральной частью почвы – это горизонт А0 (лесная подстилка, степной войлок). Гумусово-аккумулятивный горизонт А1 выделяется темным (от черного до бурого) цветом. Интенсивность цвета зависит от содержания гумуса, а оттенок – от состава гумусовых веществ. Часть гумусово-аккумулятивного горизонта, подвергающегося вспашке, обозначают как пахотный горизонт Апах (или Аа).

В процессе почвообразования гумусовые вещества из горизонта А вымываются в ниже лежащие горизонты. Вымыванию подвергаются и другие вещества: соли (хлориды, сульфаты, карбонаты), соединения железа, алюминия, марганца, коллоидные и тонкодисперсные илистые частицы. В нижней части горизонта А эти процессы наиболее очевидны. В лесных почвах эту часть гумусового горизонта обозначают А2 – элювиальный горизонт.

Горизонт В – иллювиальный, горизонт вмывания. Этот горизонт отличается от горизонта А изменением цвета и структуры. Цвет может быть бурым, серовато бурым, красновато-бурым, охристо-бурым. Горизонт В хорошо оструктурен, более уплотнен и утяжелен благодаря накоплению глины, оксидов железа и алюминия, других коллоидных веществ, вмываемых из вышележащих горизонтов. Это горизонт, переходный к почвообразующей породе, в нем постепенно ослабевают почвообразовательные процессы.

Горизонт С – почвообразующая (материнская) горная порода, из которой сформировалась данная почва, существенно не измененная специфическими процессами почвообразования.

Горизонт D – подстилающая горная порода, которая была вскрыта в почвенном разрезе, и отличающаяся по свойствам (главным образом, по литологии) от материнской породы.

Последовательность почвенных генетических горизонтов – главный классификационный признак почв.

|

|

|

После выделения почвенных горизонтов и подгоризонтов проводят описание их морфологических признаков: мощности, цвета, структуры, сложения, распределения корней и следов деятельности землероев, новообразований, включений, а также характера перехода одного горизонта в другой. Кроме того, используя полевые методы, определяют некоторые физические свойства почвы: влажность, гранулометрический состав. По качественной реакции на наличие карбонатов (реакция с 10%-ным раствором соляной кислоты), определяют глубину «вскипания» почвы – степень выщелоченности профиля от карбонатов.

Мощность каждого горизонта обозначают в таком виде: А1 15 3?18 см, где цифры над чертой свидетельствуют о верхней и нижней границе горизонта, а под чертой –мощность его.

Цвет (окраска) почвы – важнейший морфологический признак, характеризующий многие ее свойства. Для определения цвета почвенного горизонта необходимо:

а) установить преобладающий цвет;

б) определить насыщенность этого цвета (темно-серый, светло-серый и т.п.);

в) отметить оттенки основного цвета (буровато-светло-серый, коричневато-бурый, серовато-палевый и т.п.).

Отмечают также степень однородности цвета. Горизонт может быть равномерно однородного цвета или неравномерно однородного цвета (если интенсивность постепенно меняется от верхней части горизонта к нижней). В случае неоднородности цвета возможны такие варианты: пятнистая окраска – пятна одного цвета нерегулярно располагаются на фоне другого цвета; крапчатая окраска – мелкие (до 5 мм) пятна одного цвета нерегулярно разбросаны по однородному фону; полосчатая окраска – регулярное чередование полос разного цвета; мраморовидная – пестрая окраска из пятен и прожилок разного цвета.

Следует иметь в виду, что цвет почвы зависит от ее влажности. Поэтому окончательное обозначение цвета можно сделать в лабораторных условиях после высушивания отобранных образцов. Унифицировать обозначения цвета почвы можно, используя как в полевых, так и в лабораторных условиях цветовую шкалу Манселла (Munsell Soil Color Charts).

|

|

|

Влажность почвы – оценивают, используя пять степеней влажности: сухая почва – пылит, присутствие влаги в ней на ощупь не ощущается, не холодит руку; влажноватая почва – холодит руку, не пылит, при подсыхании немного светлеет; влажная почва – на ощупь явно ощущается влага, почва увлажняет фильтровальную бумагу, при подсыхании значительно светлеет и сохраняет форму, приданную почве при сжатии рукой; сырая почва – при сжимании в руке превращается в тестообразную массу, а вода смачивает руку, но не сочится между пальцами; мокрая почва – при сжимании в руке из почвы выделяется вода, которая сочится между пальцами, почвенная масса обнаруживает текучесть.

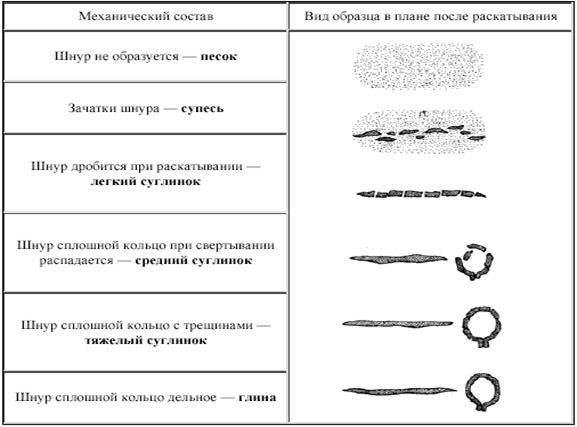

Гранулометрический состав почвы – относительное содержание в почве частиц разного размера. Близкое по смыслу понятие «механический состав» обозначает соотношение в почве фракций «физической глины» (частиц размером менее 0,01 мм) и «физического песка» (частицы крупнее 0,01 мм). Количественно этот показатель определяют в лабораторных условиях. В полевых условиях используют «сухой» и «мокрый» способ качественного определения гранулометрического состава. «Мокрый» способ еще называют «методом шнура», его показатели приведены на рис. 2. По гранулометрическому составу выделяют песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые почвы.

Рис. 2. Мокрый способ определения гранулометрического (механического) состава почвы.

Песчаные почвы состоят только из песчаных зерен с небольшой примесью пылеватых и глинистых частиц. Почва бесструктурная, не обладает связностью.

Супесчаные почвы легко растираются между пальцами. В растертом состоянии явно преобладают песчаные частицы, заметные даже на глаз. Во влажном состоянии образуются только зачатки шнура.

Суглинистые почвы при растирании в сухом состоянии дают тонкий порошок, в котором прощупывается некоторое количество песчаных частиц. Во влажном состоянии раскатываются в шнур, который разламывается при сгибании в кольцо. Легкий суглинок не дает кольца, а шнур растрескивается и дробится при раскатывании. Тяжелый суглинок дает кольцо с трещинами.

Глинистые почвы в сухом состоянии с большим трудом растираются между пальцами, но в растертом состоянии ощущается однородный тонкий порошок. Во влажном состоянии эти почвы сильно мажутся, хорошо скатываются в длинный шнур, из которого можно сделать кольцо.

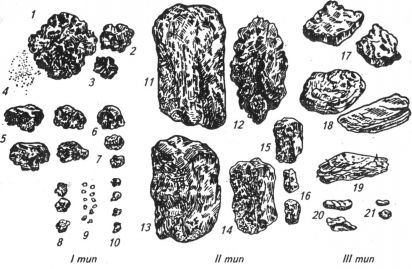

Структура почвы – важный диагностический показатель почвы – совокупность агрегатов (структурных отдельностей) различной величины, формы и качественного состава и их взаимное расположение в почвенном профиле. В полевых условиях структура почвы определяется следующим образом. Небольшой образец почвы вырезают из соответствующего горизонта в передней стенке разреза и подбрасывают на ладони или лопате до тех пор, пока образец не распадется на структурные отдельности. Эти структурные элементы рассматривают, определяют степень их однородности, размер, форму, характер поверхности. Данные наблюдений фиксируют в полевом журнале.

По форме структурных отдельностей выделяют три типа почвенной структуры (по С.А. Захарову, 1929):

1.Кубовидная (равномерное развитие структуры по трем взаимно перпендикулярным осям). Если грани и ребра структурных отдельностей выражены плохо, то в данном типе структуре выделяют роды глыбистой, комковатой и пылеватой структур.

Если грани и ребра агрегатов хорошо выражены, то выделяют роды ореховатой и зернистой структур почвы.

2.Призмовидная (развитие структуры происходит главным образом по вертикальной оси). В этом типе выделяют род столбовидной структуры, если грани и ребра агрегатов плохо выражены; а также роды столбчатой и призматической структур, если грани и ребра агрегатов выражены хорошо.

3.Плитовидная (развитие структуры по горизонтальным осям). В этом типе выделяют роды плитчатой и чешуйчатой структур.

По размерам агрегатов каждый род почвенной структуры подразделяется на виды.

Основные виды почвенных агрегатов представлены на рис. 3.

| Род | Вид | Размер, мм |

| I тип: кубовидная структура | ||

| Грани и ребра выражены плохо | ||

| Глыбистая | Крупноглыбистая | > 100 |

| Мелкоглыбистая | 100...50 | |

| Комковатая | Крупнокомковатая | 50...30 |

| Комковатая | 30... 10 | |

| Мелкокомковатая | 10...0,5 | |

| Пылеватая | < 0,5 | |

| Грани и ребра выражены хорошо | ||

| Ореховатая | Крупноореховатая | > 10 |

| Ореховатая | 10...7 | |

| Мелкоореховатая | 7...5 | |

| Зернистая | Крупнозернистая | 5...3 |

| Зернистая | 3...1 | |

| Мелкозернистая | 1,0...0,5 | |

| II тип: призмовидная структура | ||

| Грани и ребра выражены плохо | ||

| Столбовидная | Крупностолбовидная | > 50 |

| Столбовидная | 50...30 | |

| Мелкостолбовидная | < 30 | |

| Грани и ребра выражены хорошо | ||

| Призматическая | Крупнопризматическая | > 50 |

| Призматическая | 50...30 | |

| Мелкопризматическая | 30...10 | |

| Карандашная (при длине отдельностей > 50 мм) | < 10 | |

| III тип: плитовидная структура | ||

| Плитчатая | Сланцеватая | > 5 |

| Плитчатая | 5...3 | |

| Пластинчатая | 3...1 | |

| Листоватая | < 1 | |

| Чешуйчатая | Скорлуповатая | > 3 |

| Грубочешуйчатая | 3...1 | |

| Мелкочешуйчатая | < 1 |

Рис. 3. Виды структурных отдельностей почв (по С.А. Захарову)

I тип — кубовидная структура: 1—крупнокомковатая; 2—среднекомковатая; 3 — мелкокомковатая; 4— пылеватая; 5—крупноореховатая; 6— ореховатая; 7—мелкоореховатая; 8— крупнозернистая; 9— зернистая; 10— порошистая;

II тип — призмовидная структура: 11 — столбчатая; 12— столбовидная; 13— крупнопризматическая; 14— призматическая; 15— мелкопризматическая; 16 — тонкопризматическая;

III тип — плитовидная структура: 17— сланцеватая; 18— пластинчатая; 19— листоватая; 20— грубочешуйчатая; 21 — мелкочешуйчатая

Если структура почвы неоднородна в пределах одного генетического горизонта, то для ее обозначения используют двойные названия (комковато-зернистая, ореховато-призматическая и т.п.), последним словом указывая преобладающий вид структуры.

При изменении характера распределения структурных элементов внутри горизонта в почвенном дневнике обязательно отмечается это различие.

На формирование почвенной структуры значительное влияние оказывает жизнедеятельность почвенной биоты. Особо стоит отметить роль дождевых червей. Их экскременты – копролиты – формируют довольно прочные структурные отдельности округлой формы, большое количество которых свидетельствует о высокой биогенности почвы.

Сложение почвы – внешнее выражение пористости и плотности почвы. Характер плотности почвы может быть определен в поле по сопротивлению, которое оказывает почва при вдавливании в нее ножа. Выделяют сложение почвы:

рыхлое – нож входит легко;

уплотненное – нож входит с некоторым усилием;

плотное – нож входит с трудом.

Характер пористости почвы определяют по величине пор внутри агрегатов и ширине трещин между структурными отдельностями. Обычно встречается сложение следующих видов:

мелкопористое – диаметр пор менее 1 мм;

пористое – с более крупными порами;

тонкотрещиноватое – с шириной трещин менее 3 мм;

трещиноватое – с шириной трещин более 3 мм.

Корневые системы растений и ходы землероев. При описании почвенных горизонтов необходимо отмечать распределение (количество) корней травянистых растений и деревьев, кустарников, т.к. они играют большую роль в гумусообразовании, формировании структуры и сложения почвы. Для определения обилия корней пользуются такими градациями:

корни отсутствуют;

корни редкие (2-5 шт. на 1 дм2);

корни частые (5-50 шт. на 1 дм2);

корни обильные (более 50 шт. на 1 дм2).

Корневые системы травянистых растений в верхней части горизонта А могут формировать дернину – слой с высокой концентрацией корней. Этот слой выделяется как горизонт Аd (или Аv), фиксируется его мощность.

Животные-землерои (грызуны, насекомоядные, насекомые), перемешивая почвенную массу, принимают активное участие в формировании профиля почвы. Выделяют разные типы ходов землероев: червороины, кротовины (ходы крота и слепыша), сусликовины, сурчины. Если горизонт сильно перерыт землероями, его обозначают индексом z (А1z).

Новообразования – морфологически оформленные химические соединения, четко обособленные от вмещающей почвенной массы, являющиеся следствием почвообразовательного процесса. Наличие новообразований – существенный диагностический признак почв, имеющий классификационное значение.

Морфология почвенных новообразований весьма разнообразна. Это могут быть пленки, корочки, кристаллы и их сростки, друзы, конкреции разной формы, прослойки и целые плиты. В лесостепной зоне наиболее распространены следующие типы новообразований:

Карбонатные новообразования – белые выцветы, налеты, напоминающие плесень или грибницу (псевдомицелий), округлые пятна и стяжения (белоглазка), округлые твердые образования (журавчики, дутики, погремки), желваки размером в 10-20 см. Все они «вскипают» от 10%-ного раствора соляной кислоты. Их присутствие в генетическом горизонте обозначается индексом са (Вса, ВСса). Встречаются как в черноземах, так и в лесных почвах.

Выделения кремнезема – очень характерны для элювиального процесса. Это белые или белесые пятна и языки на стенке разреза, налет (присыпка) на гранях структурных отдельностей. Не реагируют с соляной кислотой.

Железистые новообразования (часто вместе с марганцевыми) – налеты, пленки, корочки, конкреции округлой (ортштейны) или трубчатой (роренштейны) формы, ожелезненные прослои (ортзанды). Цвет их охристый, желтый, бурый, темно-бурый, коричневый.

Марганцевые новообразования – черные «пятна», «точки», дробовидные конкреции.

Железистые, желозомарганцевые и марганцевые новообразования характерны для лесных почв.

Гипсовые новообразования – светлые кристаллические друзы и конкреции, не «вскипающие» от 10%-ной HCl. Встречаются они в профиле степных черноземов. Их наличие в почвенном горизонте обозначается индексом cs (Сcs).

При описании почвенного горизонта отмечают вид новообразований, их форму, цвет, относительное количество.

Включения – инородные элементы почвенной массы, не связанные с процессом почвообразования. Это различные предметы природного (кости, раковины моллюсков, древесина, обломки горных пород, не связанные с материнской породой) происхождения и остатки материальной культуры человека (строительный и бытовой мусор, археологические остатки и др.). Включения различного характера помогают судить о происхождении почвообразующей породы, нарушениях почвы, ее возрасте.

Вскипание от соляной кислоты. При описании почвенных горизонтов проверяют наличие в них карбонатов кальция, воздействуя (из пипетки или из специальной бутылочки с соской) на стенку разреза 10%-ным раствором соляной кислоты. Определяют глубину начала вскипания (отражает степень выщелачивания почвенного профиля от карбонатов), его характер. По характеру выделения углекислого газа вскипание может быть:

слабым – выделяются отдельные пузырьки углекислого газа, слышится слабое потрескивание;

умеренным – реакция идет спокойно, с большим количеством пузырьков углекислого газа;

бурным – вскипание происходит быстро, с характерным треском, слышатся «микровзрывы».

Кроме того, вскипание может быть равномерным (сплошное вскипание почвенной массы) или фрагментарным (вскипают отдельные участки).

Завершая описание генетического горизонта, отмечают характер его перехода в другой почвенный горизонт и форму границы перехода.

Характер перехода одного почвенного горизонта в другой определяется по протяженности смены одного горизонта другим в почвенном профиле. Выделяют следующие градации переходов:

резкий переход – смена одного горизонта другим происходит на протяжении 1 см;

ясный переход – смена горизонтов происходит на протяжении 1-3 см;

заметный переход – граница прослеживается в пределах 3-5 см;

постепенный переход – очень постепенная смена горизонтов на протяжении более 5 см.

Форма границ между почвенными горизонтами выделяется шести типов:

ровная;

волнистая – отношение амплитуды к длине волны менее 0,5;

карманная – отношение глубины к ширине затеков (карманов) от 0,5 до 2;

языковатая – отношение глубины языков к их ширине от 2 до 5;

затечная – отношение глубины затеков к их ширине не более 5;

размытая – граница между горизонтами столь извилиста, что вся лежит в пределах какого-то слоя, выделяемого как переходный горизонт.

После описания профиля почвы дают по возможности полное название почвы (тип, подтип, род, вид, разновидность). Название почвы может быть откорректировано после проведения лабораторных анализов отобранных образцов.

Образцы для анализа физико-химических свойств почвы отбирают из передней стенки разреза, зачистив ее ножом. Параллельно отбирают режущими кольцами образцы для лабораторного определения плотности сложения почвы.

Техника отбора образцов из разреза следующая. Из пахотного горизонта отбирается один образец на всю его мощность. Из остальных горизонтов их отбирают по слоям не более 10 см, при этом, если мощность их значительна, то отбирают несколько.

Образцы вырезают ножом из типичной части каждого горизонта в виде прямоугольных кусков с длиной ребра около 8 см. Начинают отбирать образцы с самого нижнего горизонта, затем из вышележащего и т.д. до поверхности. При этом будет исключено осыпание и случайное смешение почвы разных горизонтов и слоев.

Масса отбираемых для анализа образцов составляет от 0,5 до 1,0 кг. Взятые образцы по одному помещают в матерчатые, целлофановые мешочки или бумажные пакеты (из плотной упаковочной бумаги), куда вкладывают этикетки. На этикетках или на бумажных пакетах указывают: область, район, хозяйство, урочище, № разреза, название почвы, горизонт, глубину взятия образца в см, дату и подпись. Заполняются они простым мягким карандашом, что исключает размазывание текста.

После отбора образцов разрез аккуратно засыпают: сначала материалом нижнихгоризонтов, а затем – верхнего плодородного слоя. Сверху укладывают снятый дерн.

Оборудование: штыковые и совковые лопаты, почвенные ножи, измерительная лента, бланки для описания почвенных профилей (полевой журнал), мешочки или пакеты для отбора образцов, 10-%-ный раствор соляной кислоты.

Задание:

1. Выкопать полные разрезы чернозема и серой лесной почвы.

2. Рассмотреть строение почвенных профилей и произвести их описание.

3. Отобрать образцы для анализа физико-химических свойств почвы.

Вопросы для контроля:

1. Что называется почвенным генетическим профилем?

2. Назовите основные почвенные горизонты и их индексы.

3. Опишите технику закладки почвенного разреза.

4. Какие почвенные признаки называют морфологическими? Дайте им характеристику.

5. Какова общая схема описания почвенного профиля?

6. Опишите технику отбора почвенных образцов.

2015-01-21

2015-01-21 5323

5323