Детекторы СКЗ делятся на аппроксимирующие детекторы (устройства, лишь приближенно дающие нужный результат) и детекторы так называемого истинного СКЗ. Преобразователи СКЗ преимущественно строятся на термоэлектрических элементах.

Рассмотрим детекторы истинного СКЗ. Они реагируют, в отличие от аппроксимирующих, именно на действительное (реальное) среднее квадратическое (действующее) значение, независимо от формы кривой входного напряжения. На рис.9.3 приведен простейший детектор истинного СКЗ, в основе которого лежит термоэлектрический преобразователь.

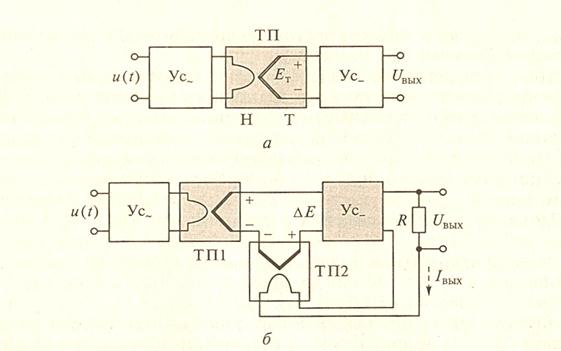

Рис.9.3.Варианты (а и б) устройства термоэлектрического детектора.

Входное измеряемое напряжение u (t) с помощью усилителя переменного напряжения  усиливается и поступает на термоэлектрический преобразователь (ТП), содержащий две части: нагреватель (Н) и термопару (Т). Переменный ток, протекающий через Н, нагревает его до температуры, пропорциональной квадрату именно действующего значения входного измеряемого напряжения u (t). В непосредственной близости от нагревателя расположен рабочий спай термопары, поэтому значение ее термоЭДС

усиливается и поступает на термоэлектрический преобразователь (ТП), содержащий две части: нагреватель (Н) и термопару (Т). Переменный ток, протекающий через Н, нагревает его до температуры, пропорциональной квадрату именно действующего значения входного измеряемого напряжения u (t). В непосредственной близости от нагревателя расположен рабочий спай термопары, поэтому значение ее термоЭДС  определяется температурой нагревателя и, следовательно, будет пропорционально действующему значению измеряемого напряжения u (t). Усилитель постоянного напряжения Ус_ усиливает выходной сигнал малого уровня термопары. Таким образом, независимо от формы входного сигнала выходное постоянное напряжение

определяется температурой нагревателя и, следовательно, будет пропорционально действующему значению измеряемого напряжения u (t). Усилитель постоянного напряжения Ус_ усиливает выходной сигнал малого уровня термопары. Таким образом, независимо от формы входного сигнала выходное постоянное напряжение  такого детектора пропорционально именно истинному действующему значению.

такого детектора пропорционально именно истинному действующему значению.

|

|

|

Рассмотрим один из вариантов устройства такого детектора СК3 (рис. 9.3, 6). Прямой канал преобразования, как и в уже рассмотренной структуре, создается усилителем Ус_ и термопреобразователем ТП1. Чем больше СК3 входного напряжения, тем больше термоЭДС термопары ТПl и тем больше выходной ток  усилителя постоянного напряжения Ус_. Этим током нагревается нагреватель второго термопреобразователя ТП2 до температуры, создающей термоЭДС термопары ТП2, практически равной термоЭДС термопары ТП1. Термопары обоих ТП включены встречно. Поэтому при любых изменениях СК3 входного напряжения u (t)соответственно изменяется выходной ток

усилителя постоянного напряжения Ус_. Этим током нагревается нагреватель второго термопреобразователя ТП2 до температуры, создающей термоЭДС термопары ТП2, практически равной термоЭДС термопары ТП1. Термопары обоих ТП включены встречно. Поэтому при любых изменениях СК3 входного напряжения u (t)соответственно изменяется выходной ток  и, следовательно, термоЭДС ТП2.

и, следовательно, термоЭДС ТП2.

Таким образом, на входе усилителя Ус_ автоматически всегда поддерживается минимальная разность Δ Е двух термоЭДС: ТПl и ТП2.Благодаря такой отрицательной обратной связи заметно повышаются линейность и точность преобразования. Выходной ток  , протекая по вспомогательному резистору R, создает выходное напряжение

, протекая по вспомогательному резистору R, создает выходное напряжение  детектора, пропорциональное действительному (истинному) СКЗ измеряемого входного напряжения u (t).

детектора, пропорциональное действительному (истинному) СКЗ измеряемого входного напряжения u (t).

|

|

|

Основными достоинствами электронных вольтметров с термоэлектрическими детекторами являются высокая точность преобразования (до 0,1 %); широкий диапазон частот (до 10 МГц); измерение истинного СКЗ напряжения. Пожалуй, единственный недостаток таких вольтметров – сравнительно невысокое быстродействие, т.е. быстрые изменения СКЗ входного сигнала не воспринимаются сразу в силу тепловой инерционности ТП.

2015-01-30

2015-01-30 3588

3588