Аналого-цифровые преобразователи.

Наиболее важным и ответственным узлом любого цифрового средства измерений является аналого-цифровой преобразователь, поскольку именно он определяет основные метрологические характеристики и быстродействие всего прибора. Задача АЦП - автоматически трансформировать бесконечное множество возможных значений входной аналоговой величины в конечное множество (в ограниченный набор цифровых эквивалентов, кодов). Разрядность АЦП, его погрешности, чувствительность, быстродействие, надежность в значительной мере определяют окончательную достоверность результатов измерения и регистрации, возможности и характеристики цифровой измерительной аппаратуры в целом.

В любом АЦП можно выделить цифровую и аналоговую части В цифровой части производится кодирование, сравнение, сдвиг, счет и сложение цифровой информации, прием и обработка команд на выполнение других логических функций. В аналоговой части выполняются операции сравнения, усиления, выборки и хранения, коммутации аналогового сигнала, а также операции по его сложению и вычитанию, делению и перемножению, интегрированию и выделению в промежуточную величину. Элементы, используемые при построении преобразователей, разделяются на цифровые (логические схемы, регистры сдвига, счетчики, компараторы напряжения, ключи и коммутаторы) и аналоговые. Электрические и эксплуатационные характеристики во многом зависят от характеристик этих элементов.

|

|

|

АЦП характеризуются точностью преобразования, временем преобразования (быстродействием), пределами изменения входной величины, чувствительностью (разрешающей способностью), формой представления входных и выходных величин, помехоустойчивостью.

Точность преобразования. По природе возникновения погрешность можно разделить на методическую и инструментальную. В АЦП методическая погрешность является следствием квантования непрерывной величины по уровню и дискретизации во времени. Замена аналоговой величины цифровым кодом всегда выполняется с погрешностью квантования, определяемой методом преобразования, и числом разрядов в выходном коде.

Неустранимая составляющая погрешности, не зависящая от величины х, называется аддитивной составляющей погрешности. Для ее снижения нужно уменьшать ступени квантования или шаг дискретизации.

При проектировании АЦП стремятся свести общую погрешность измерения к одной лишь методической погрешности квантования. Однако реальные АЦП вследствие неидеальности используемых элементов обладают соответствующей инструментальной погрешностью. Поэтому общая статическая погрешность АЦП равна сумме методической и инструментальной составляющих.

|

|

|

Для того, чтобы погрешность не выходила за пределы цены деления  m младшего разряда, необходимо соблюдать условие

m младшего разряда, необходимо соблюдать условие

D инстр  0.5 m.

0.5 m.

Относительная погрешность ЦИП может быть представлена выражением:

,

,

где с = в + а/Xк; d = а/Xк – коэффициенты, характеризующие класс точности прибора в конце и начале диапазона; Xк – конечное значение диапазона.

Время преобразования – время, затрачиваемое на выполнение одного преобразования аналоговой величины в цифровой код.

Пределы изменения входной величины – (х max – x min), полностью определяются числом разрядов и «весом» наименьшего разряда.

Порог чувствительности – наименьшее различимое преобразователем изменение входной величины.

Формы представления входных и выходных величин. Наиболее распространенные формы входных величин АЦП – напряжение или ток, временной интервал. Выходной код может выдаваться последовательно или параллельно.

Помехоустойчивость – способность прибора снижать величины, которые действуют вместе с измеряемыми величинами и искажают результат измерения. Количественно помехоустойчивость характеризуется коэффициентом подавления помех К = 20 lg[ U п max / Δ U п],

где U п max – амплитудное значение помехи на входе прибора; Δ U п – изменение результата преобразования, вызванное действием помехи.

Методы аналого-цифрового преобразования .

При построении цифрового измерительного оборудования применяются различные методы и средства преобразования аналоговой величины в цифровую, отличающиеся метрологией, помехозащищенностью, динамикой. Рассмотрим наиболее распространенные.

В цифровой измерительной технике достаточно широко применяются АЦП:

- последовательного счета, при котором осуществляется последовательное во времени сравнение измеряемой величины  с известной величиной

с известной величиной  (рис.10.1);

(рис.10.1);

- поразрядного сравнения (кодоимпульсный, сравнения и вычитания), при котором происходит сравнение измеряемой величины  с константой

с константой  , изменяющей свое значение по заданной программе. Различают АЦП поразрядного уравновешивания (рис.10.2) и развертывающего уравновешивания (рис.10.3).

, изменяющей свое значение по заданной программе. Различают АЦП поразрядного уравновешивания (рис.10.2) и развертывающего уравновешивания (рис.10.3).

Один цикл преобразования входного измеряемого напряжения  в методе поразрядного уравновешивания состоит из нескольких тактов (рис.10.2).

в методе поразрядного уравновешивания состоит из нескольких тактов (рис.10.2).

Уравновешивание выполняется с помощью автоматически изменяющегося компенcиpyющeгo напряжения. Процесс преобразования заключается в поочередном сравнении изменяющегося по определенному алгоритму компенсирующего напряжения  с измеряемым

с измеряемым  . В соответствии с алгоритмом, напряжение

. В соответствии с алгоритмом, напряжение  целенаправленно стремится стать равным

целенаправленно стремится стать равным  ,т. е. уравновесить его. В течение нескольких тактов напряжение

,т. е. уравновесить его. В течение нескольких тактов напряжение  становится практически равным значению

становится практически равным значению  .

.

Такое преобразование напоминает процедуру взвешивания, когда используя несколько разных гирь и подбирая (устанавливая или снимая) гири, начиная со старшей, т. е. уравновешивая, можно достичь удовлетворительного равновесия. Этот метод преобразования обеспечивает средние метрологические характеристики и достаточно высокое быстродействие.

В методе развертывающего уравновешивания операция сравнения величин измеряемой  и компенсирующей

и компенсирующей  происходит по определенной наперед заданной программе (рис.10.3).

происходит по определенной наперед заданной программе (рис.10.3).

Компенсирующее напряжение принудительно изменяется от нуля до максимального значения и прекращает это изменение в момент равенства напряжений, т.е. при  =

=  . Измеряемое напряжение

. Измеряемое напряжение  преобразуется в интервал времени Δ t.

преобразуется в интервал времени Δ t.

Основная погрешность подобных АЦП определяется качеством линейно нарастающего напряжения.

- интегрирования, при котором измеряемая величина суммируется за фиксированный интервал времени;

|

|

|

- одновременного считывания, при котором измеряемая величина одновременно сравнивается с рядом известных величин, соотношения между элементами которых выбираются по заданному алгоритму.

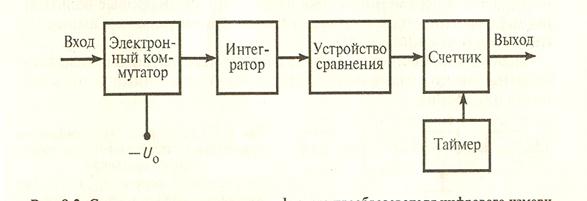

Наиболее распространены способы поразрядного сравнения и интегрирования. АЦП поразрядного сравнения имеют высокое быстродействие, но слабую помехозащищенность. Из числа интегрирующих АЦП наиболее часто используют преобразователь двухтактного интегрирования. Его структурная схема представлена на рис.10.4.

Рис.10.4. Структурная схема АЦП двухтактного интегрирования.

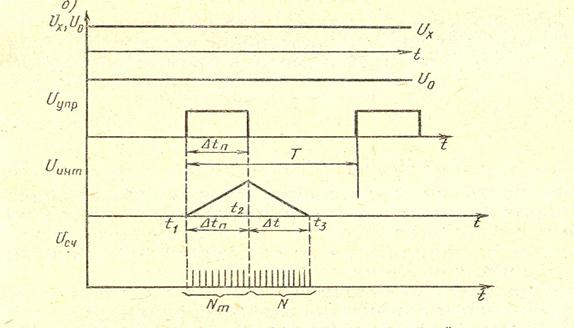

Измеряемая аналоговая величина после масштабного преобразователя поступает на вход электронного коммутирующего устройства и сравнивается с опорным напряжением  .Затем входная аналоговая величина (напряжение) интегрируется в течение фиксированного времени, за которое выходное напряжение интегратора возрастает от нуля до максимального значения, а потом уменьшается от максимального значения до нуля. Приэтом считаются тактовые импульсы генератора, встроенного в интегратор. Число таких импульсов, учтенное за время убывания напряжения, пропорционально этому напряжению (рис.10.5):

.Затем входная аналоговая величина (напряжение) интегрируется в течение фиксированного времени, за которое выходное напряжение интегратора возрастает от нуля до максимального значения, а потом уменьшается от максимального значения до нуля. Приэтом считаются тактовые импульсы генератора, встроенного в интегратор. Число таких импульсов, учтенное за время убывания напряжения, пропорционально этому напряжению (рис.10.5):

.

.

Здесь  - длительность первого такта интегрирования;

- длительность первого такта интегрирования;  - импульсы образцовой частоты.

- импульсы образцовой частоты.

Рис.10.5. Принцип действия АЦП двухтактного интегрирования.

Рассмотренный преобразователь двухтактного интегрирования нашел широкое распространение в цифровых измерительных приборах общего назначения, так как он имеет высокую точность и низкую стоимость.

2015-01-30

2015-01-30 956

956