- Субъективные методы определения рефракции

- Гнойная язва роговицы, возбудитель

- Дакриоцистит новорожденных

- Врожденная глаукома. Клиника. Лечение

1.

2. В этиологии кератомикозов первое место принадлежит аспергиллам, возбудителями могут быть цефалоспориум, кандиды, фузарии, пенициллы.

Поражение чаще бывает первичным, внедрению грибов способс–твуют микротравмы роговицы. Очень часто грибковые кератиты возникают на фоне длительного применения кортикостероидов или антибиотиков. Подавление бактериального роста антибиотиками вызывает активизацию грибковой флоры, которая приобретает пато–генные свойства. Поражение грибами усугубляет течение других заболеваний роговицы. Заболевание чаще возникает у ослабленных больных.

Выделяют глубокие и поверхностные формы кератомикозов.

Глубокие кератомикозы вызываются плесневыми грибами. На месте эрозии в центральных и парацентральных отделах роговицы в субэпи–телиальных, а затем и в более глубоких слоях появляется серовато-белый инфильтрат с крошковидной рыхлой поверхностью и желтоватой каймой. Вокруг фокуса воспаления наблюдается демаркационная зона из полиморфноядерных лейкоцитов и лимфоцитов. Во всех слоях рого–вицы отмечается полнокровие новообразованных сосудов. Возникает гипопион. При фликтеноподобной форме в центре роговицы образу–ются беловатые или желтовато-белые помутнения, окруженные еди–ничными сосудами. Помутнение напоминает фликтену и состоит из плотной сухой массы, которая легко соскабливается острой ложечкой.

При язвенной форме инфильтрат серовато-белого или желтова–то-белого цвета с сухой крошковидной поверхностью, несколько выступает и окружен демаркационной линией, быстро изъязвля–ется. Образующаяся язва имеет форму диска или кольца. Края язвы приподняты в виде вала, дно язвы серое, неровное, сухое, покрытое крошковидными частицами или белым творожистым налетом. С внутренней стороны вала флюоресцеином прокрашивается более глубокое изъязвление в виде кольца. Иногда от вала в разные стороны расходятся лучи инфильтрации. Появляются симптомы переднего увеита; нарушается чувствительность роговицы, особенно в области язвы и вокруг нее.

Язва становится хронической, не имеет тенденции к спонтанному заживлению.

Поверхностные кератомикозы вызываются чаще грибами рода кандида. В роговице появляются серовато-белого цвета причудливой формы в виде пылинок или рыхлых глыбок. Они возвышаются над эпителием. Инфильтраты легко снимаются влажной ваткой, эпите–лий под инфильтратом истончен или слущен. Иногда инфильтраты приобретают вид плотных белых бляшек, которые распространяются в строму роговицы и изъязвляются.

Лечение. В конъюнктивальную полость 3—6 раз в день закапы–вают раствор амфотерицина В концентрации 3—8 мг/мл (глазные капли изготовляют ex temporae); 5% раствор натамицина (глазные капли Натамицин, в России не зарегистрированы); раствор, содержа–щий 50 000 ЕД/мл нистатина (глазные капли изготовляют ex temporae) 2—3 раза в день закладывают мазь, содержащую 100 000 ЕД/г нистати–на. Эта мазь предназначена для дерматологического использования применять ее следует с осторожностью.

Системная терапия включает назначение флуконазола (дифлюкан) внутрь по 200 мг/сут 1 раз в день. В 1-й день дозу увеличивают в 2 раза. Курс лечения несколько месяцев. Интраконазол (орунгал) назначают по 100—200 мг/сут 1 раз в день в течение 3 нед – 7 мес.

При обширных поражениях различных структур органа зрения вводят амфотерицин В (амбизом) по 0,5—1 мг/(кг/сут) внутривенно капельно на 5% растворе глюкозы со скоростью 0,2—0,4 мг/(кг/ч). Курс лечения зависит от тяжести заболевания.

3. При дакриоцистите новорожденных из слезных точек выделяются слизь и гной. Канальцевая проба положительная, носовая – отрица–тельная. При промывании слезных путей жидкость в полость носа не проходит. Возможно осложнение по типу флегмонозного острого дакриоцистита.

При дакриоцистите новорожденных лечение начинают с толчкообразного массажа сверху вниз области слезного мешка, который проводят 3—4 раза в сутки в течение 10—15 дней, После массажа в конъктивальный мешок закапывают растворы антисептиков.

При отсутствии эффекта в течение 1—2 нед проводят пассивное промывание слезных путей растворами антисептиков.

Если массаж и промывание оказались! неэффективными, делают зондирование с помощью боуменовского зонда.

4. Врожденные первичные глаукомы

Симптомы глаукомы могут появиться сразу после рождения ребен–ка или через некоторое время. В зависимости от возраста, в котором начинается заболевание, выделяют врожденную, инфантильную и ювенильную глаукому.

Первичная врожденная глаукома (гидрофтальм) проявляется до 3 лет жизни ребенка. Заболевание наследуется по рецессивному типу, хотя возможны спорадические случаи.

Патогенез этого вида глаукомы связывают с дисгенезом угла пере–дней камеры, который является причиной нарушения оттока водя–нистой влаги и повышения внутриглазного давления.

Клиническая картина включает в себя светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, увеличение глазного яблока, увеличение и отек роговицы, экскавацию диска зрительного нерва, гиперемию конъюнктивы.

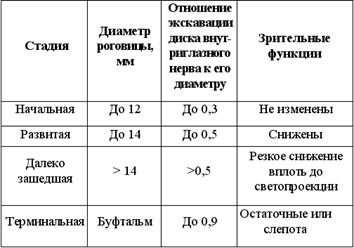

Стадию глаукомного процесса определяют по степени увеличения диаметра роговицы, расширения экскавации диска зрительного нерва и снижения зрительных функция (табл. 3).

|

|

|

|

|

|

Таблица 3. Стадии глаукомного процесса при первичной врожденной глаукоме

Методы диагностики:

• тонометрия (у детей до 3 лет в норме Р0 = 14—15 мм рт. ст. При первичной врожденной глаукоме Р 0 превышает 20 мм рт. ст. или выявляется асимметрия более 5 мм рт. ст.);

• измерение диаметра роговицы (в норме у новорожденного диаметр равен 10 мм, к 1 году он увеличивается до 11,5 мм, к 2 годам – до 12 мм. При врожденной первичной глаукоме диаметр увеличен роговицы до 12 мм и более уже на 1-м году жизни);

• биомикроскопия (отек и помутнение роговицы, разрывы десце–метовой оболочки, углубление передней камеры, атрофия стромы радужки с обнажением ее радиальных сосудов);

• офтальмоскопия (в норме у новорожденного глазное дно бледное, диск зрительного нерва более бледный, чем у взрослого, физио–логическая экскавация отсутствует или слабая. При первичной врожденной глаукоме экскавация быстро прогрессирует, но на ранних этапах при снижении внутриглазного давления экска–вация обратима. Ориентировочно оценить экскавацию можно, зная, что увеличение диаметра роговицы на 0,5 мм соответствует приросту экскавации на 0,2);

• гониоскопия.

Дифференциальную диагностику следует проводить с мегалокорнеа, травматическими поражениями роговицы, врожденным дакри–оциститом, сочетанной врожденной глаукомой (синдромы Питерса, Марфана, склерокорнеа и др.).

Общие принципы терапии. Медикаментозное лечение первичной врожденной глаукомы малоэффективно и применяется только до опе–рации. С этой целью назначают препараты, угнетающе продукцию водянистой влаги: бета-адреноблокаторы, 0,25—0,5% раствор тимолола малеата 2 раза в день капельно, местные ингибиторы карбоангидразы, 2% раствор дорзоламида 3 раза в день местно капельно, 1% раствор бринзоламида 2 раза в день. По показаниям возможно системное при–менение ингибиторов карбоангидразы и осмотических диуретиков.

Выбор вида хирургического вмешательства зависит от стадии болезни и особенностей строения УПК. На ранних стадиях проводят гониотомию или трабекулотомию, на поздних стадиях более эффек–тивны фистулизирующие операции и деструктивные вмешательства на цилиарном теле.

Прогноз при своевременном оперативном вмешательстве бла–гоприятный. Стойкая нормализация внутриглазного давления достигается в 85% случаев. Если операция проведена на ранних эта–пах, то у 75% больных удается сохранить зрительные функции на про–тяжении всей жизни. Если операция была проведена в поздние сроки, то зрение сохраняется только у 15—20% больных.

Первичная инфантильная глаукома возникает у детей в возрасте от 3 до 10 лет. Наследование и патогенетические механизмы такие же, как при первичной врожденной глаукоме. Однако в отличие от первичной врожденной глаукомы роговица и глазное яблоко не увеличены. Принципы терапии сходны с таковым при первичной врожденной глаукоме.

Первичная ювенильная глаукома возникает в возрасте от 11 до 35 лет. Наследование связано с нарушениями в хромосомах 1 и TIGR. Механизмы нарушения оттока внутриглазной жидкости и повыше–ния внутриглазного давления связаны с возникновением трабекулопатии и/или гониодисгенеза. Отмечают повышение внутриглазного давления и прогрессирующая глаукомная атрофия диска зрительного нерва. Изменение зрительных функций происходит по глаукомному типу. Принципы терапии сходны с таковыми при первичной врож–денной глаукоме.

Билет 10

|

|

|

|

|

|

- Офтальмоскопия, современные методы исследования глазного дна

- Синдром «красных глаз»

- Школьная миопия. Теория происхождения, принципы коррекции

- Ускоренный метод лечения острого конъюнктивита у детей

1. Офтальмоскопия

(Офтальмо-+ греч. skopeō рассматривать, исследовать)

метод изучения состояния сетчатки, сосудистой оболочки глаза и диска зрительного нерва, основанный на осмотре глазного дна.

Офтальмоскопи́я безрефле́ксная — О., осуществляемая в условиях максимального устранения световых рефлексов (бликов) от поверхностей роговицы и хрусталика.

Офтальмоскопи́я в бескра́сном све́те (син. ретиноскопия) — О. с использованием света, лишенного красной части спектра; применяется для детального изучения сетчатки и ее сосудов.

Офтальмоскопи́я бинокуля́рная стереоскопи́ческая (син. стереоофтальмоскопия) — О., осуществляемая одновременно двумя глазами, что позволяет получить рельефное изображение глазного дна.

Офтальмоскопи́я обра́тная — см. Офтальмоскопия в обратном виде.

Офтальмоскопи́я в обра́тном ви́де (син. О. обратная) — О., осуществляемая с помощью офтальмоскопа и собирательной лупы силой в 20, 13 или 10 дптр, дающих обратное увеличенное (в среднем соответственно в 3, 5 или 6 раз) изображение глазного дна; применяется для общего осмотра глазного дна.

Офтальмоскопи́я пряма́я — см. Офтальмоскопия в прямом виде.

Офтальмоскопи́я в прямо́м ви́де (син. О. прямая) — О. с помощью офтальмоскопа без лупы, дающего прямое увеличенное (в среднем в 16—20 раз) изображение глазного дна.

2. Покраснение глаз довольно частый симптом зрительного утомления. Однако красные сосудики могут появляться не только при длительном чтении, работе за компьютером или просмотре телевизора. Синдром красного глаза, а именно так еще называется расширение поверхностных кровеносных сосудов склеры, возникает по самым разнообразным причинам, вызывающим раздражение слизистой оболочки глазного яблока и конъюнктивы. К таким причинам относятся:

- физическое воздействие (попадание в глаза частиц пыли, дыма, декоративной косметики и.т.п.);

- химическое воздействие (хлорированная вода, косметические препараты, мыло, химические реагенты и т.п.);

- воздействие аллергенов (аллергический конъюнктивит);

- физическое перенапряжение.

Кроме того, покраснение глазных яблок нередко наблюдается при инфекционно-воспалительных заболеваниях глаз и синдроме сухого глаза.

Синдрому "красных глаз" сопутствуют: покраснение склеры, образование на ней небольших кровоизлияний, в некоторых случаях возникает нарушение зрения ("мушки", пятна и т.д.), болевые ощущения.

Обычно первая помощь при синдроме красного глаза, независимо от разрежающего фактора его вызвавшего, состоит в применении сосудосуживающих капель, содержащих тетразолина гидрохлорид. Одним из эффективных средств на основе данного вещества являются глазные капли Октилия. В состав Октилии дополнительно введены экстракты ромашки и липы, обладающие выраженным противовоспалительным действием.

3. при неправильной рассадке,свете,коррекции.

4. Запрещается накладывать повязку: она ухудшает эвакуацию отде ляемого из конъюнктивальной полости. Под повязкой возможно развитие кератита. Для предотвращения распространения инфекции необходимо соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки, использовать одноразовые салфетки и полотенца, отдельные пипеток для каждого глаза.

Для механического удаления отделяемого из конъюнктивальной полости ее промывают раствором фурацилина (1:5000) или слабо-розовым раствором перманганата калия.

При остром конъюнктивите в конъюнктивальный мешок заклапывают растворы антимикробных препаратов первые 3—5 дней каждые 2—4 ч. По мере стихания воспаления частоту закапывания уменьшают до 3—6 раз в сутки. Антибактериальные мази лучше заклады на ночь. Днем мази применяют при отсутствии обильного отделяемого в конъюнктивальной полости.

Выбор лекарственного препарата зависит от чувствительное нему возбудителя; при неизвестном возбудителе используют антибиотики и антисептики широкого спектра действия.

Билет 11

- Картина нормального глазного дна

- Патология глаза при гипо- и авитаминозе А

- Дакриоцистит новорожденных, этиология, клиника, тактика

2015-01-13

2015-01-13 572

572