- Предмет и задачи экологии

- Классификация экологии.

- Экологические факторы, общие понятия к каждой группе факторов.

- Лимитирующие факторы.

- Законы лимитирующих факторов.

- Общий характер действия экологических факторов

- Состав экосистемы:

- биоценоз

- биотоп.

- Экологическая ниша.

- Трофические взаимодействия.

- Экологическое дублирование.

ПРЕДМЕТ ЭКОЛОГИИ

Экология – наука, изучающая существование живых организмов и взаимосвязи между организмами и между организмами и средой обитания. Главный объект экологии это экосистема.

Экосистема – это единый комплекс, образованный организмами и средой.

Предметом экологии является совокупность и структура связи между организмами и средой.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИИ

Основной частью экологии является общая экология, которая изучает общие закономерности взаимоотношений живых организмов и среды.

В составе общей экологии выделяют:

а) аутэкология – изучает индивидуальные связи отдельного организма и среды.

б) синэкология – изучает взаимоотношения популяций сообществ, экосистем со средой.

в) популяционная (демэкология) – изучает структуру и динамику популяций отдельных видов.

Исходя из факторов времени экологию разделяют на историческую и эволюционную.

Кроме того экология классифицируется по конкретным объектам и средам обитания (это экология растений, животных, микроорганизмов и т.д.).

На стыке экологии с другими науками развиваются:

- инженерная экология

- сельскохозяйственная

- космическая

- математическая.

Экологическими проблемами Земли, как планеты занимается глобальная экология, основным объектом изучения которой является биосфера, как глобальная экосистема. С научно-практической точки зрения экологию делят на теоретическую и прикладную.

Теоретическая экология – изучает общие закономерности организации жизни.

Прикладная экология – изучает механизмы разрушения человеком биосферы, способы предотвращения этого процесса, разрабатывает принципы рационального использования природных ресурсов. Ее научную основу составляют общие экологические законы, правила и принципы.

ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИИ

Общетеоретические задачи:

1. Разработка общей теории устойчивости экосистем.

2. Изучение экологических механизмов адаптации к среде.

3. Исследование регуляции численности популяции.

4. Изучение биоразнообразия и механизмов его поддержания.

5. Исследование продукционных процессов.

6. Исследование процессов, протекающих в биосфере с целью поддержания ее устойчивости.

7. Моделирование состояния экосистем и глобальных биосферных процессов.

ОСНОВНЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий в окружающей природной среде под влиянием деятельности человека.

2. Улучшение качества окружающей природной среды.

3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов.

4. Оптимизация инженерных, экономических организационно-правовых, социальных и иных решений для обеспечения экологически безопасного устойчивого развития.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ЭКОЛОГИИ

Стратегическая задача экологии – это развитие теории взаимодействия природы и общества на основе нового взгляда, рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы.

Организм получает информацию из окружающей среды в виде определенных факторов сигналов и реагирует на них.

Экологические факторы – это определенные условия элементов среды, которое оказывают воздействие на организмы.

Экологический фактор - это элемент или условие среды, на который реагирует организм.

Экологические факторы разделяют на:

- абиотические

- биотические

- антропогенные.

1)Абиотические факторы – это совокупность факторов неорганической среды, влияющих на жизнь и распространение животных и растений.

Их различают на:

- физические

- химические

- эдафические.

а) Физический фактор – это тот, источником которого служит физическое состояние или явление (температура, влажность, ветер).

б) Химический фактор – это тот, который происходит от химического состава среды (соленость воды).

в) Эдафический фактор (почвенный) – это совокупность химических, физических, механических свойств почв и горных пород, оказывающих воздействие на организмы, которые живут на поверхности и внутри почвы.

2)Биотические факторы это совокупность влияния жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других и на неживую (природу) среду обитания (микроклимат в лесу).

Их различают на:

- внутривидовые

- межвидовые

а) Внутривидовые складываются из группового и массового эффектов и внутривидовой конкуренции.

Групповой и массовый эффекты – это объединение животных одного вида в группы по двум или более особей и эффект вызванный перенаселением среды (демографический фактор). Они характеризуют динамику численности и плотность групп организмов на популяционном уровне, основу которой составляет внутривидовая конкуренция. Она проявляется в территориальном поведении животных, которые защищают места своего обитания и площадь в округе.

б) Межвидовые взаимоотношения:

- аменсализм

- конкуренция

- мутуализм

- протокооперация

- комменсализм

- хищничество

- антибиоз

- симбиоз.

Антибиоз – особи одного вида выделяют определенные вещества, которые оказывают угнетающее воздействие на особей другого вида.

Нейтрализм- это когда оба вида не зависимы и ни оказывают никакого воздействия друг на друга.

Мутуализм - организмы не могут существовать друг без друга.

Протокооперация – оба вида сообразуют сообщества, но могут существовать и отдельно, хотя сообщество приносит им пользу.

Аменсализм – один вид (агрессивный) вызывает у другого вида ослабление роста и иммунитета, причем 1-й вид приносит вред другому виду и не получает от этого ни какой пользы.

Конкуренция - каждый вид оказывает на другого неблагоприятное воздействие.

Комменсализм – 1-й вид комменсал извлекает выгоду от сожительства, а другой вид выгоды не получает.

Симбиоз – это любое сожительство организмов различных видов, приносящее пользу хотя бы одному из них.

Различают четыре вида симбиоза:

- взаимовыгодный

- квартиранство

- нахлебничество

- паразитизм.

3) Антропогенные факторы – факторы, порожденные человеком и воздействующие на окружающие факторы.

Положительные факторы: посадка лесов, создание новых видов животных и растений.

Отрицательные факторы: кислотные дожди, парниковый эффект, вырубка лесов, озоновые дыры.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ. ЗАКОНЫ ЛИМИТИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ.

Лимитирующие фактор – это факторы, которые ограничивают развитие организмов из-за их недостатка или их избытка по сравнению с потребностью.

ЗАКОН МИНИМУМА (ЮСТУС ЛИБИХ):

Урожай (продукция) зависит от факторов находящихся в минимуме (закон касается химических элементов). Факторы могут быть лимитирующими, находясь и в максимуме.

ЗАКОН МИТЧЕРЛИХА:

Урожай зависит от совокупного действия всех факторов жизни растений (температура, влажность и т.д.)

ЗАКОН НЕЗАВИСИМОСТИ ФАКТОРОВ ВИЛЬЯМСА:

Условия жизни равнозначны, не один из факторов не может быть заменен другим.

ЗАКОН ТОЛЕРАНТНОСТИ ШЕЛФОРДА:

Толерантность - степень устойчивости, величина выносливости к тем или иным факторам. Формулировка закона: «отсутствие или невозможность процветания, определяется недостатком (в качественном или количественном смысле) или избытком любого из ряда факторов, уровень которого может оказаться близким к пределам переносимого данным организмом» Любой живой организм имеет определенный эволюционно унаследованные верхний и нижний предел устойчивости (толерантности) к любому экологическому фактору.

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

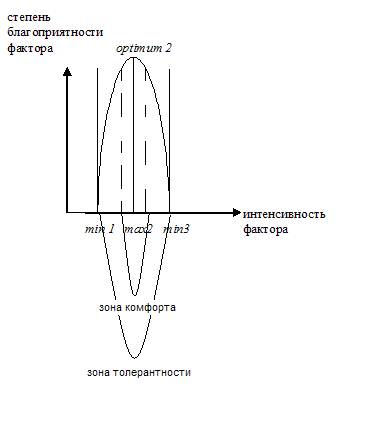

При небольших значениях или чрезмерном увеличении фактора жизненная активность организма заметно угнетается. Наиболее эффективно действие фактора не при минимальных или максимальных его значениях, а при некотором его значении, оптимальном для данного организма. Диапазон действия или зона толерантности (выносливости) экологического фактора ограничен соответствующими крайними пороговыми значениями (точки минимума(1,3), максимума(2)) данного фактора, при которых возможно существование организма (рис.1).

Точка на оси абсцисс, которая соответствует наилучшему показателю жизнедеятельности организма, означает оптимальную величину фактора это точка оптимума(2). Так как определить оптимальное значение фактора с высокой с высокой точностью бывает трудно, говорят о диапазоне значении последнего – о зоне оптимума или зоне комфорта. Таким образом, три точки (оптимума, минимума и максимума) составляют три кардинальные точки которые определяют возможные реакции организма на данный фактор. Крайние участки кривой выражающие состояние угнетения при недостатке или избытке фактора называются зонами пессимума. Рядом с критическими точками лежат сублетальные величины фактора, а за пределами зоны толерантности – летальные значения фактора, при которых наступает гибель организма.

Условия среды, в которых какой – либо фактор (или совокупность факторов) выходит за пределы зоны комфорта и оказывает угнетающее действие, в экологии часто называют экстремальными.

Организмы для жизни которым требуются условия, ограниченные узким диапазоном толерантности по величине температуры, называются стенотермными, а способные жить в широком диапазоне температуры эвритермные.

Организмы называются соответственно стенобионты и эврибионты.

Стенос от латинского узкий, и эврий от латинского широкий.

СОСТАВ ЭКОСИСТЕМЫ

Состав экосистемы:

- биоценоз

+ = биогеоценоз (экосистема)

- биотоп

Биоценоз – это группировка (совокупность) взаимодействующих между собой разных видов организмов, обитающих на одной территории (разные виды организмов).

Биотоп - условия окружающей среды на определенной территории (воздух, вода, почва).

Биогеоценоз – совокупность абиотических и биотических компонентов, имеет особую специфику взаимодействия и определенный тип обмена вещества и энергии.

Экосистема – это совокупность комплексов организмов с комплексом физических факторов его окружения.

ТРОФИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Трофические взаимодействия - это пищевые взаимодействия, они регулируют всю энергетику экосистемы в целом, основанные на принятии пищи.

Все организмы делятся на гетеротрофы и автотрофы.

Автотрофы – используют неорганические источники (вещества) для своего существования (растения, деревья), участвуют в фотосинтезе (прямая реакция).

Гетеротрофы – питаются готовыми органическими веществами (животные, человек) (обратная реакция).

8hν(8 квантов красного цвета)

СО2 + Н2О −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ (СН2О)п+О2 (глюкоза, если n=6)

Автотрофы Гетеротрофы

О2 + О → О3 – озон-образование озонового слоя

Автотрофы – продуценты (производители)

Гетеротрофы – консументы (потребители).

Редуценты – разлагают полуистлевшее вещество на простые вещества (грибы, черви, бактерии).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША (Э.Н), ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ

Унаследованные от предков, требования организмов к состоянию и режиму экологических факторов, определяют границы распространения этого вида к которому эти организмы принадлежат, т.е. определяют ареал, а в пределах ареала конкретные места обитания.Каждый вид растения микроба, животного способен нормально обитать, питаться, размножатся, только в том месте, где его «прописала» эволюция. Каждый вид живых организмов занимает в природе присущую только ему Э.Н. (состав и режим экологических факторов) и места, где эти требования удовлетворяются.

Э.Н. вместо вида биоценоза, его положение в пространстве его функциональная роль в соответствии с абиотическими средствами существования.

Э.Н. это ответ на вопрос как, где и чем питается вид, чей добычей он является, каким образом и где он размножается.

Хатчинсон предложил модель Э.Н. для организма, для которой характерно два лимитирующих фактора (рис 2) и модель Э.Н. для организма которой характерно 3-и лимитирующих фактора (рис 3).

РИС 2 РИС 3

Экологическую нишу, определяемую только физиологическими особенностями организма называют – фундаментальной, а в пределах которой вид реально встречается в природе называется реализованной. Это та часть функциональной ниши, которую данная популяция способна отстоять, в конкурентной борьбе.

Э.Н. - это область комбинаций таких значений экологических факторов, в пределах которых данный вид может существовать неограниченно долго.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ

В случае исчезновения вида по каким-либо причинам его нишу занимает другой вид, способный выполнять те же обязанности, что и исчезнувший вид, то есть происходит экологическое дублирование.

2015-02-27

2015-02-27 8108

8108