Биполярный транзистор представляет собой полупроводниковый кристалл, в котором различными методами (например, методом диффузии) созданы два близко лежащих друг к другу p-n перехода. Получившиеся при этом области с различной проводимостью, называются эмиттером, базой и коллектором. С внешней электронной схемой транзистор связан посредством трех выводов, которые для краткости тоже называют эмиттером, базой и коллектором.

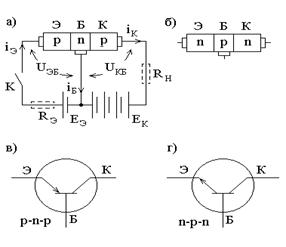

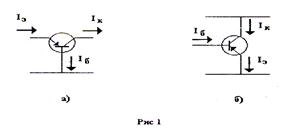

Рис.1 Типы транзисторов

В зависимости от типа проводимости средней области – базы, различают p-n-p (рис. 1а) и n-p-n (рис.1б) транзисторы. На рис. 1в и 1г показаны соответствующие обозначения биполярных транзисторов.

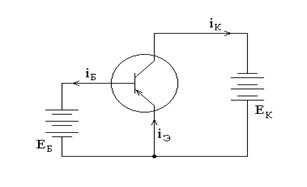

Для того, чтобы понять принцип работы транзистора, рассмотрим работу схемы, показанной на рис. 1а. В этой схеме входным током является ток эмиттера iЭ, а выходным – ток коллектора iК. База же является общей для входного и выходного контуров схемы, поэтому включение транзистора на рис. 1а называется схемой с общей базой. Отметим, что существуют схемы включения с общим коллектором и общим эмиттером.

|

|

|

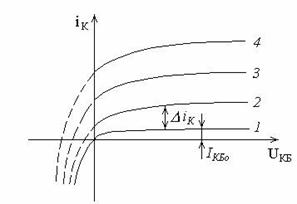

Установим, что переход коллектор-база – обычный p-n переход, ВАХ которого, при раскрытом ключе К, показана на рис. 2 (кривая 1). Отметим, что на рис. 2 обратное напряжение на коллекторном переходе и его обратный ток IКбо выбраны с положительным знаком.

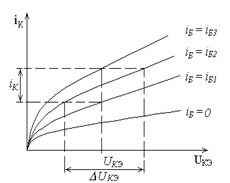

Рис. 2 Семейство выходных характеристик транзистора

Если разомкнуть ключ К, то через эмиттер и базу потечет ток iЭ основных носителей дырок. Если бы база была толстой, то дырки, прошедшие туда из эмиттера, рекомбинировали с электронами базы, а вносимый ими заряд компенсировался бы новыми электронами из батареи E1, т.е. было бы iЭ=iБ. Однако, в транзисторах толщина базы много меньше длины свободного пробега дырки до рекомбинации. Поэтому, большая часть дырок достигает коллекторного p-n перехода, увлекается его электрическим полем и попадает в коллектор. При этом коллекторный ток возрастает на некоторую величину.

В современных транзисторах в базе рекомбинирует очень малая часть дырок и a достигает величины 0,99 – 0,998. Таким образом, ток коллектора увеличивается и станет равным:

iK = IКБо + a×iЭ. (1)

Отметим, что обратный ток p-n перехода не зависит от обратного напряжения. Поэтому, включение эмиттерного тока приведет к подъему всей кривой 1 на рис. 3 на величину DiК (кривая 2 на рис. 2). Если строить зависимость iК = f(UКБ) при разных токах эмиттера, то получается семейство выходных вольтамперных характеристик транзистора в схеме с общей базой.

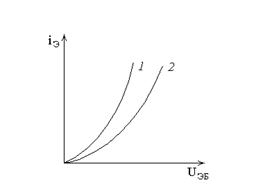

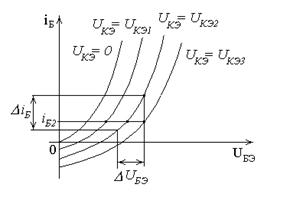

Работу транзистора характеризует еще одно семейство кривых – семейство входных вольтамперных характеристик (рис. 3). Для схемы с общей базой это будет зависимость тока эмиттера iЭ от напряжения UЭБ. Дополнительным параметром в этом семействе является обратное напряжение, приложенное к переходу коллектор-база.

|

|

|

Рис.3 Семейство входных характеристик

Когда UКБ = 0 (кривая 1 на рис. 3), сопротивление току эмиттера оказывает, в основном, p-n переход эмиттер-база. Поэтому входная характеристика близка к ВАХ p-n перехода, включенного в прямом направлении.

Когда включается напряжение UКБ, то поле коллекторного перехода активно “притягивает” дырки из базы и сопротивление входной цепи уменьшается (кривая 2 рис.3).

Легко видеть, что схема с общей базой не может усиливать ток, т.к. выходной ток iЭ меньше входного тока iК. От этого недостатка свободна схема с общим эмиттером, приведенная на рис. 4.

Для этой схемы можно записать:

iЭ = iБ + iК, (2)

iK = a×iЭ + IКБо.

Если в этой схеме исключить ток iЭ, то получим:

(3)

(3)

Рис.4 Схема с общим эмиттером

Используя это соотношение и ВАХ в схеме с ОБ, можно получить ВАХ для схемы ОЭ. Из рис. 4 видно, что кроме UКЭ меньше UКБ на величину UБЭ. UБЭ – это напряжение на p-n переходе, включенном в прямом направлении. Это означает, что характеристики iК=f(UКЭ) можно получить из характеристик iК=f(UКБ) сдвигом последних вправо на величину падения напряжения на включенном в прямом направлении p-n переходе. Вид полученных характеристик приведен на рис. 5.

Рис.5 Семейство выходных характеристик

Из соотношения (3) видно, что при iБ = 0 неуправляемая часть тока коллектора определяется как:

(4)

(4)

Т.к. a близок к единице, то IКэо >> IКбо. Нулевому току базы соответствует кривая 1 на рис.5, а возрастанию номера кривой – рост тока базы. Выходной ток схемы – ток коллектора много больше, чем управляющий ток – ток базы, поскольку a/(1 - a)>>1. Поэтому схема ОЭ, в отличие от схемы ОБ усиливает ток. Наклон кривых ВАХ к оси абсцисс в схеме ОЭ больше, чем в схеме ОБ, т.к. даже малое изменение a (например, под воздействием изменения напряжения UКЭ) приводят, в соответствии с формулой (3), к большим изменениям тока коллектора.

Рис.6 Семейство входных характеристик

Входные характеристики в схеме с ОЭ (рис. 6) также можно получить из соответствующих ВАХ в схеме ОБ, если учесть следующее:

1.Ток базы iБ в 1/(1-a) раз меньше, чем ток эмиттера.

2.При UКБ ¹ 0 через вывод базы течет обратный ток, направленный навстречу управляющему.

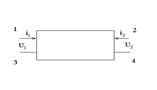

Поэтому при UКЭ ¹ 0 кривая iБ=f(UБЭ) начинается с отрицательных значений токов. Чаще всего, транзисторы работают при малых изменениях входных токов и напряжений. Для этого режима транзистор удобно представить в виде четырехполюсника, имеющего два входных и два выходных зажима, как показано на рис. 7. Например, для схемы ОЭ зажим 1 – база, зажим 2 – коллектор, зажимы 3 и 4 – эмиттер. Состояние транзистора определяется подбором четырех параметров, из которых два являются независимыми, а два других – зависимыми.

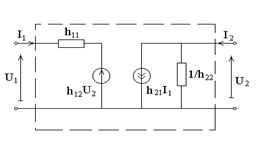

Рис.7 Четырёхполюсник

Например, можно входное напряжение и выходной ток выразить через выходное напряжение и входной ток:

u1 = f1(i1, u2);

i2 = f2(i1, u2) (5)

Найдем малые приращения, т.е. дифференциалы Du1 и Di2:

(6)

(6)

Если входные сигналы транзисторной схемы – гармонические сигналы малой амплитуды, то разумно в качестве Du и Di записать амплитуды соответствующих сигналов:

(7)

(7)

Значение частных производных определяется следующим образом:

Если U2 = 0, т.е. u2 = const, получим:

– входное сопротивление транзистора.

– входное сопротивление транзистора.

– коэффициент передачи тока.

– коэффициент передачи тока.

Если I1 = 0, т.е. i1 = const, получим

– коэффициент обратной передачи. (8)

– коэффициент обратной передачи. (8)

– выходная проводимость транзистора.

– выходная проводимость транзистора.

Таким образом,

U1=h11I1+h12U2,

I2=h21I1+h22U2 (9)

Знание малосигнальных h-параметров транзисторов позволяет легко вычислять параметры транзисторных усилителей гармонических сигналов, не прибегая к анализу вольтамперных характеристик. Однако сами h-параметры должны быть найдены из ВАХ или другим путем.

|

|

|

Рис.8 Схема замещения транзистора

Необходимо отметить, что нелинейность ВАХ приводит к зависимости h-параметров от токов и напряжений транзистора, поэтому графическое (или иное) отыскание всех четырех h-параметров имеет смысл для одного и того же набора независимых переменных i1, u2. С учетом (9) эквивалентная схема замещения транзистора на рис.7 может быть представлена рисунком 8.

Транзистор является полупроводниковым прибором, имеющим два р-n перехода расположенных в одном полупроводниковом кристалле. Если внешние слои имеют проводимость р-типа, то транзистор называется транзистором типа р-n-р. Если внешние слои n-типа, то это транзистор типа n-р-n. При подаче внешнего напряжения р-n переходы могут быть смещены либо в прямом, либо в обратном направлении. Переход, смещенный в прямом направлении, называется эмиттерным, а внешний его слой называется эмиттером. Переход смещенный в обратном направлении называется коллекторным переходом, а внешняя его область называется коллектором. Область полупроводника расположенная между эмиттером и коллектором получила название базовой областью.

Схемы включения транзистора с общей базой (а) и общим эмиттером (б) показаны на рисунке 9.

При любом включении транзистор характеризуется семейством входных и выходных вольт-амперных характеристик.

Рис.4 Схема исследования

2015-02-27

2015-02-27 856

856