Т а б л и ц а 11.2. Результаты измерений и расчетов

| № п.п. | Степень открытия заслонки, % | Измерения | Вычисления | ||||||||||||

| n | IФ | PФ | Нст | Н | Р | Рм | Мст | Нд | V | Q | Рвен | hвен | hуст | ||

| мин-1 | А | Вт | мм. в. ст. | мм. в. ст. | Вт | Вт | Н×м | Па | м/с | м3/с | Вт | – | – | ||

5. Измерять динамический Нд, статический Нст и полный Н напоры, развиваемые вентилятором в выходном патрубке 1, необходимо с помощью U‑образного водяного манометра, соединенного с измерительной трубкой 4 (рис. 11.2).

Измерительная трубка для соединения с манометром имеет внешний канал 2, направленный перпендикулярно движению потока воздуха, и внутренний канал 3, направленный навстречу потока воздуха. Для измерения динамического напора Нд оба колена манометра соединяют с каналами измерительной трубки. Если соединить одно колено манометра с внешним каналом 2, то разность уровней воды в коленах укажет статический напор Нст. При соединении одного колена с внутренним каналом 3 разность уровней воды показывает полный напор Н.

|

|

|

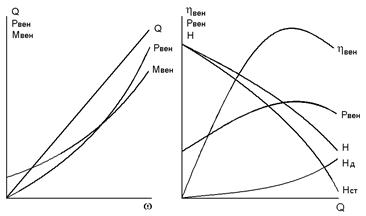

6. По данным измерений и расчетов построить графики зависимостей:

- при F = const – Pвен = f1 (w); Мст = f2 (w); hвен = f3 (w); Q = f4 (w);

- при w = const – Рвен = f5 (Q); lвен = f6 (Q); Нд = f7 (Q); Н = f8 (Q).

7. Проанализировать полученные данные экспериментов и дать заключение по энергетическому сравнению способов регулирования подачи вентилятора.

Программа подготовки к выполнению рабочего задания

1. Изучить необходимые разделы в рекомендуемой литературе [6, 3.1, 3.2, 3.3, с. 50...59]; [17, 4.2, c. 34...38]; [21, с. 193...197]; [25, с. 87...94].

2. Записать формулы, необходимые для расчета мощности потребляемой двигателем из сети Р, механической мощности на валу вентилятора Рм, статического момента на валу вентилятора Мст, динамического напора Нд, скорости движения воздуха в трубопроводе V, подачи воздуха Q, полезной мощности вентилятора Рвен, к.п.д. вентилятора hвен, к.п.д. вентиляторной установки hуст.

Методические указания по выполнению рабочего задания

и обработке результатов эксперимента

1. При работе с электроустановкой необходимо соблюдать правила техники безопасности в животноводстве и правила техники безопасности и эксплуатации электроустановок потребителей.

2. При измерениях необходимо следить за показаниями приборов и не перегружать их.

3. Результаты расчетов по данным опытов определяются следующим образом:

|

|

|

- мощность, потребляемая двигателем из сети:

Р = 3 РФ,

где РФ - активная фазная мощность электродвигателя, Вт;

- механическая мощность на валу вентилятора:

Рм = Р – 3 I2Ф RФ – Ро,

где IФ - фазный ток электродвигателя, А;

RФ = 7,5 Ом - омическое сопротивление фазы статора, Ом;

Ро - потери в двигателе, связанные с электрическими, в обмотках статора, ротора и добавочные, Вт.

Потери в двигателе определяются по данным холостого хода установки (заслонка полностью закрыта):

Ро = 3 РФ – 3 IФ RФ,

где IФ, РФ - соответственно фазный ток и фазная мощность при холостом ходе установки. В расчетах принять Ро = 132 Вт;

- статический момент на валу вентилятора:

Мст = Рм / w,

где w = pn / 30 - соответствующая угловая скорость вращения вала электродвигателя, с;

n - частота вращения электродвигателя, об/мин;

- динамический или скоростной напор, характеризующий кинетическую энергию потока воздуха и представляющий собой давление, оказываемое движущимся потоком воздуха на поверхность, непараллельную движению потока:

Нд = Н – Нст,

где Н - полное давление (депрессия), определяемое как сумма динамического Нд и статического Нст давлений, и характеризующее полную энергию движущегося воздуха в поперечном сечении воздуховода, Н / м2;

Нст - статическое давление, характеризующее потенциальную энергию потока и действующее с одинаковой силой во все стороны, Н / м2;

- скорость движения воздуха в трубопроводе:

где r = 1,2 - плотность воздуха, кг/м3;

- подача вентилятора или количество воздуха, подаваемого в единицу времени:

Q = V F,

где F - площадь сечения трубопровода, м2;

- площадь сечения трубопровода определяется в зависимости от степени открытия заслонки. Степень открытия заслонки равна 0; 25; 50; 75; 100 %, площадь сечения трубопровода при этом 0; 0,0125; 0,0250; 0,0375; 0,0500 м2 соответственно;

- полезная мощность вентилятора:

Рвен = Q Н,

- коэффициент полезного действия вентилятора

hвен = Рвен / Рм;

- коэффициент полезного действия вентиляторной установки:

hуст = Рвен / Р.

При выполнении расчетов необходимо иметь в виду, что давление в 1 мм вод. ст. = 1 кг/м2 = 9,81 Н/м2 = 9,81 Па.

4. Графики зависимостей Рвен = f1 (w); Мст = f2 (w); hвен = f3(w); Q = f4(w) при F = const и Рвен = f5(Q); hвен = f6(Q); Нд = f7(Q); Н = f8(Q) при w = const рекомендуется строить в соответствующем масштабе, выбирая в качестве оси абсцисс ось w при F = const и ось Q при w = const, а в качестве оси ординат Рвен, Мст, hвен, Q при F = const и оси Рвен, hвен, Нд, Н при w = const.

Контрольные вопросы

1. Пояснить способы регулирования подачи вентилятора. Какой из них является наиболее экономичным и почему?

2. Каким образом определяются коэффициенты полезного действия вентилятора и вентиляторной установки и в чем их различие между собой?

3. Какой вид имеет механическая характеристика вентилятора?

4. В каких случаях привод центробежных вентиляторов развивает максимальную мощность?

5. Как определить момент и мощность на валу вентилятора?

6. Пояснить зависимости подачи и коэффициента полезного действия вентилятора от частоты вращения.

7. Пояснить зависимости динамического и полного напоров вентилятора от его подачи.

8. Каким образом в производственных условиях подобрать электрический двигатель для привода вентилятора?

Особенности работы и выбора вентиляционной установки

Для поддержания качественного состава воздуха в производственных помещениях необходима систематическая вентиляция с обменом воздуха во всех слоях. В животноводческих помещениях воздух загрязняют выделяемые животными экскременты, углекислый газ, сероводород, водяные пары, избыточная теплота, образующиеся в помещении аммиак, метан и механические примеси. Неудовлетворительный температурно-влажностный режим и газовый состав воздуха в помещениях приводят к снижению молочной продуктивности коров на 10...15 %, уменьшению привеса свиней на 20...30 %, снижению яйценоскости кур на 15...20 %, а излишняя скорость воздуха вызывает простудные заболевания.

|

|

|

В установках с механическим побуждением для вентиляции производственных помещений применяют вентиляторы: центробежный типа Ц-4‑70, осевой типа Ц3‑04 или специальный осевой с двумя рядами лопаток, колеса которого расположены непосредственно на валу электродвигателя.

Основными параметрами вентиляторов являются подача и полное давление. Необходимая для привода вентилятора мощность электродвигателя определяется выражением:

где k - коэффициент запаса мощности, учитывающий не выявленные расчетом факторы (k = 1,05...1,15);

Q - подача вентилятора, м3/с;

Н - полный напор вентилятора, Н/м2.

Подачу вентилятора вычисляют по вентиляционной норме Lн и числу животных kг в помещении:

Q = Lн kг,

Полное давление Н выбирают из расчета подачи воздуха к самой удаленной точке воздухопровода.

Для правильной эксплуатации вентиляторов необходимо знать их важнейшие характеристики (рис. 11.3): зависимости мощности, момента, подачи, статического, динамического и полного напоров от угловой скорости вращения, а также мощности, напора и к.п.д. от подачи.

Рис. 11.3. Характеристики центробежных вентиляторов.

Механическая характеристика вентилятора – зависимость статического момента от угловой скорости рабочего колеса:

Мст = Мо + k w2,

где Мо - момент сопротивления трогания и не зависящий от скорости, Н · м;

k - коэффициент пропорциональности, Н · м / с-2;

w - коэффициент вращения вентилятора, с-1.

Подачу вентиляционной установки можно регулировать путем изменения площади сечения воздуховода; частоты вращения электродвигателя; числа включенных вентиляторов; поворота лопаток рабочего колеса.

Регулирование подачи изменением площади поперечного сечения воздухопровода осуществляется с помощью задвижек, дросселя и других устройств. Данный способ позволяет регулировать подачу от некоторой номинальной подачи в сторону уменьшения. Способ прост, но неэкономичен, так как Q = w и, следовательно,

|

|

|

Рвен ≡ Q.

При постоянном сечении выходного патрубка F = const и переменной скорости вращения w имеем Q ≡ w и, следовательно,

Q1 / Q2 = w1 / w2,

т.е. подача вентилятора изменяется пропорционально угловой скорости рабочего колеса. Динамический напор Нд = V2, а поэтому:

Рвен1 / Рвен2 = (w1 / w2)2.

Учитывая Рвен = Q × Н, при изменении угловой скорости подача имеем Q ≡ w3 и, следовательно, Рвен = Q3.

В данной лабораторной работе изменение частоты вращения асинхронного трехфазного электродвигателя переменного тока с вентиляторным моментом на валу путем регулирования напряжения питания основано на квадратичной зависимости между моментом электродвигателя Мдв и напряжением U на его зажимах. При постоянных параметрах электродвигателя в области скольжений меньше критического S < Sк, момент двигателя пропорционален квадрату напряжения и скольжения:

Мдв = U2 S.

Следовательно, при постоянном моменте:

S ≡ 1 / U2.

Поэтому, снижая напряжение, можно увеличивать скольжение, а тем самым уменьшать частоту вращения электродвигателя от номинальной до критической. Со снижением угловой скорости w в роторе увеличиваются, так как они пропорциональны скольжению:

Рs = Р1 – Р2 = Мдв × wо – Мдв w = Мдв [wо – wо (1 – S)] = Мдв wо S = Р1 × S,

где Р1 - мощность, подводимая к электродвигателю из сети;

Р2 - полезная мощность на валу электродвигателя;

wo - синхронная угловая скорость магнитного поля статора.

Зависимость тока электродвигателя с вентилятором от подаваемого напряжения имеет ярко выраженный максимум тока, который соответствует напряжению 120...160 В и скольжению 0,33...0,39. При этом скольжении имеет место максимум роторных потерь, что естественно, отражается на значении тока статора.

Таким образом, одной из особенностей электровентиляторов является то, что номинальный ток не является максимальным и это необходимо учитывать для выбора уровня питающего напряжения и мощности регулирующего аппарата. Увеличение потерь при регулировании частоты вращения требуют усиления теплосъема с электродвигателя. Этот вопрос удачно решен в конструкциях электровентиляторов, где специально разработанный электродвигатель охлаждается основным воздушным потоком.

Работа 12. Изучение и исследование

электропривода комплекса вентиляционного

оборудования «Климат-4М»

Цель и порядок выполнения работы

Цель работы: 1. Изучить электропривод комплекса вентиляционного оборудования «Климат‑4М» (состав и основные характеристики электропривода оборудования), особенности электродвигателей и режимов их работы по частоте вращения.

2. Исследовать электропривод комплекса вентиляционного оборудования «Климат‑4М» при ручном и автоматическом управлении.

При выполнении работы необходимо: 1. Изучить состав и основные характеристики электропривода комплекса вентиляционного оборудования «Климат‑4М».

2. Изучить состав и принцип работы станции управления «Климатика‑1».

3. Провести испытания электропривода осевого вентилятора при ручном управлении.

4. Провести испытания электропривода осевого вентилятора при автоматическом управлении.

Объект и средства исследования

На рабочем месте смонтирована лабораторная установка, объектом изучения исследования которой является комплекс вентиляционного оборудования «Климат‑4М», включающий осевой вентилятор ВО5, 6МУЗ и бесступенчатый тиристорный регулятор напряжения (устройство управления ТСУ‑2‑КЛУ3 «Климатика‑1»), соединенные монтажными проводами с трехфазной четырехпроводной сетью напряжением 220/380 В.

Основные параметры вентилятора: подача - не менее Q = 5000 м /ч, давление полное Н = 42,14 Па; регулирование подачи воздуха - не менее 1: 6; максимальный полный к.п.д. - не менее hвен = 0,67; максимальная частота вращения n = 900 об/мин; масса - не более 25,0 кг; тип электродвигателя - Д80В6ПУ2. Основные технические данные вентиляционного электродвигателя: номинальная мощность Рн = 0,37 кВт; номинальный ток Iн = 1,4А; соединение фаз - звезда; коэффициент полезного действия hн = 63 %; частота вращения nн = 900 об/мин; кратность пускового тока К = 5; кратность пускового момента mо = 1,7; режим работы S1; класс изоляции В; масса 1,58 кг.

Используемое устройство управления комплектное «Климатика‑1» типа ТСУ‑2-КЛУ3 (далее устройство) представляет собой бесступенчатый тиристорный регулятор напряжения и предназначено для плавного регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей вытяжных вентиляторов с целью автоматического поддержания температуры воздуха в производственных сельскохозяйственных помещениях. В ручном режиме работы устройство «Климатика‑1» может служить в качестве трехфазного регулятора переменного напряжения для питания различных электроустановок.

Основные технические данные и характеристики устройства «Климатика‑1»: номинальное напряжение силовой цепи Uн = 380 В; номинальный ток Iн = 6,3А; диапазон регулирования выходного напряжения - не менее 1: 6; отклонение температуры воздуха от заданного значения, вызывающее изменение выходного напряжения от наименьшего значения до наибольшего - не более 4 °С; коэффициент полезного действия hн = 97 %; степень защиты IР54. Устройство предназначено для работы в следующих условиях: температура воздуха - от нуля до +40 °С, относительная влажность - 80...98 % при 20 °С.

В качестве датчика температуры используется термопреобразователь сопротивления ТСМ‑6114 на диапазон температур от -50 до +100 °С.

Средствами исследования служат: двигатель трехфазный асинхронный типа АМЛ 11/4 привода вспомогательного вентилятора для охлаждения датчика температуры; электромагнитный пускатель ПМЕ‑111 КМ с катушкой на 220 В для подключения электродвигателя типа АМЛ 11/4 к сети; промежуточное реле КL типа ПЭ‑21У3 с катушкой на 220 В, служащее для подачи напряжения на катушку электромагнитного пускателя и лампу накаливания ЕL мощностью 150 Вт и напряжением 245…255 В; лампа накаливания ЕL, предназначена для имитации теплового режима путем нагрева датчика температуры; термометр с пределом изменения температуры 0...60 °С; ваттметр PW астатический типа АСТД электродинамической системы с пределом измерения 750 Вт (с добавочным сопротивлением 1500 Вт); амперметр PА типа Э8021 электромагнитной системы с пределом измерения 2 А; вольтметры PV1 и PV2 типа Э8021 электромагнитной системы с пределом измерения 250 В; электрический тахометр типа ТЭСА. Предусмотрены ручной и автоматический режим работы устройства.

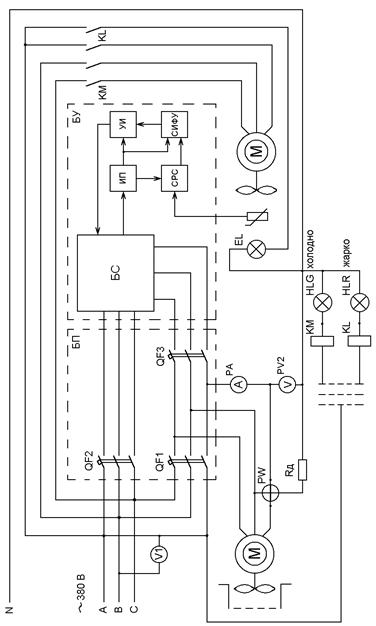

Для получения требуемых режимов работы на установке имеются соответствующие органы управления и сигнализации. Блок переключателя устройства «Климатика‑1» выполняет функции обводного устройства, а также защиты устройства от коротких замыканий. При включении выключателей QF1, QF2 (рис. 12.1) обеспечивается управляемый режим работы вентиляторов. При включении выключателя QF1 напряжение подается на электродвигатели вентиляторов минуя устройство, при котором отключение выключателей QF2, QF3 обеспечивает снятие напряжения с устройства как со стороны сети, так и со стороны нагрузки.

На панели управления блока регулятора имеются: блок переключателей диапазона S1 и резистор R6 «Установка температуры», которые служат задатчиком температуры УТ; блок переключателей S2 «Датчики», положение которого соответствует количеству подключенных термопреобразователей (до трех штук, включаемых параллельно и распределяемых по длине помещения); резистор R1 «Минимальное напряжение», с уровнем которого сравнивается сигнал управления; резистор R2 и лампа НL «Аварийное отключение температуры», позволяющее выбирать значение аварийного отключения температуры в пределах от +2 °С до +6 °С; переключатель S3 режима работы «Управление» («Автоматическое - Ручное»); резистор R3 «Ручное управление», являющийся задатчиком ручного управления. Задатчик температуры УТ позволяет производить установку температуры в диапазоне от 0 °С до 40 °С.

Для обеспечения точной установки заданной температуры задатчик настроен следующим образом: резистором R6 осуществляется установка температуры в пределах от 0 °С до 10 °С. Для задания диапазона измерения температуры служит блок переключателей S1 диапазонов «0 °С», «10 °С», «20 °С» и «30 °С». Установка температуры определяется суммированием величин, соответствующих положению резистора и позиции переключателя. Переключатель SA режима «Жарко - Холодно», расположенный на панели дополнительного оборудования и приборов установки, обеспечивает в режиме «Жарко» через промежуточное реле КL и магистральный пускатель КМ работу электродвигателя вспомогательного вентилятора для обдува датчика температуры с целью быстрейшего снижения его температуры нагрева (лампа накаливания ЕL не горит), а в режиме «Холодно» через промежуточное реле КL подключает лампу накаливания ЕL для имитации нагрева датчика температуры (электродвигатель вспомогательного вентилятора не работает). Переключатель S5 предназначен для шунтирования амперметра А на момент пуска электрической установки.

Рабочее задание

1. Начертить принципиальную электрическую схему лабораторной установки (рис. 12.1) и таблицу для результатов опытов. Записать паспортные величины, характеристики объекта и средств исследования.

2. Собрать цепь с помощью монтажных проводников и подсоединить ее к силовому настенному щитку с линейным напряжением Uн = 380 В. Получив разрешение преподавателя, включить установку в сеть, выполнив при этом три режима работы установки: неуправляемый, управляемый ручной, управляемый автоматический.

3. Автоматический выключатель QF1 установить в положение «Включено», создав тем самым неуправляемый режим работы электропривода комплекса вентиляционного оборудования (в дальнейшем электропривод). Данные измерений занести в таблицу «Неуправляемый режим».

4. Выключить автоматический выключатель QF1, включить автоматические выключатели QF2 и QF3, создав тем самым управляемый режим.

5. Кнопку «Управл.» установить в режим ручного управления. Переменным резистором «Ручное управление» выполнить ручное управление частотой вращения электропривода от минимальной до максимальной, обеспечив как минимум пять значений по усмотрению студента. Снять показания приборов, данные измерений занести в таблицу 12.1.

6. Для получения управляемого автоматического режима необходимо выполнить следующее. Переключатель S1 и резистор «Установка температуры» установить в положение, при котором установка температуры будет больше, чем температура воздуха в помещении. Переключатель «Датчики» установить в положение один, что соответствует подключению одного датчика (термопреобразователя) температуры. Переключатель SA перевести в положение «Жарко», при этом нагревается датчик от лампы накаливания EL, что имитирует нагрев воздуха в животноводческом помещении с помощью трубчатых электронагревателей.

При достижении заданной температуры происходит автоматическое включение электропривода вентиляционной установки. После достижения установившегося состояния работы вентиляционной установки необходимо снять показания приборов и данные измерения занести в таблицу «Управляемый автоматический режим».

Рис. 12.1. Принципиальная электрическая схема лабораторной установки.

Затем установить переключатель SA в положение «Холодно», при этом происходит искусственное охлаждение датчика температуры от вентилятора, установленного на валу вспомогательного на валу вспомогательного двигателя М2. При снижении температуры датчика происходит отключение электропривода вентиляционной установки и включение трубчатых электронагревателей (ТЭНов). В дальнейшем процессе работы электропривода вентиляционной установки повторяется по схеме, описанной выше.

Т а б л и ц а 12.1. Результаты опыта

| № п.п. | Измерения | Вычисления | ||||||||

| U1Ф | U2Ф | IЛ | РФ | n | S | w | P | Мдв | cos j | |

| В | В | А | Вт | об/мин | ВА | с-1 | Вт | Нм | - | |

| Неуправляемый режим | ||||||||||

| Управляемый ручной режим | ||||||||||

| … | ||||||||||

| Управляемый автоматический режим | ||||||||||

| Температура внутри помещения _________ °С, заданная ________ °С | ||||||||||

7. По данным измерений построить графики зависимостей IЛ = f1 (U2Ф); IЛ = f2 (w); cos j = f3 (w); cos j = f4 (P); Мдв = f5 (w).

8. Выполнить анализ полученных зависимостей.

Программа подготовки к выполнению рабочего задания

1. Изучить необходимые разделы в рекомендуемой литературе [17, § 9.2, с. 96...97], [20, § 1, c. 6...10], [40, c. 1...62], [8, 10.2, c. 163...168], [41, c. 1...8], [44, c. 1...2].

2. Записать формулы, необходимые для расчета полной угловой скорости ротора w, вращающего момента Мдв, а также коэффициента мощности cos j.

Методические указания по выполнению рабочего задания

и обработке результатов эксперимента

1. Проверить надежность крепления рабочего колеса вентилятора на валу электродвигателя, для чего покрутить рабочее колесо от руки.

2. При работе с электроустановкой необходимо соблюдать правила техники безопасности в животноводстве.

3. При измерениях необходимо следить за показаниями приборов и не перегружать их.

4. Результаты расчетов по данным опытов:

- полная мощность, BA:

S = 3 UФ IЛ,

- активная мощность, Вт:

Р = 3 РФ,

- угловая скорость ротора электродвигателя, с-1:

w = p n / 30,

- вращающий момент электродвигателя, Нм:

Мдв = (Р – 0,12 Рн) / w,

где 0,12 Рн - потери в двигателе, связанные с электрическими в обмотках статора и ротора, а также добавочными, Вт;

- коэффициент мощности:

5. Графики зависимостей IЛ = f1 (U2Ф); IЛ = f2 (w); cos j = f3 (w); cos j = f4 (P); Мдв = f5 (w) рекомендуется строить в соответствующем масштабе, выбирая в качестве оси абсцисс оси UФ, w, Р, а в качестве оси ординат - оси IЛ, cos j и Мдв.

Контрольные вопросы

1. Какова характеристика комплекса вентиляционного оборудования «Климат‑4М»?

2. Какое оборудование включает в себя комплекс вентиляционного оборудования «Климат‑4М»?

3. Укажите особенности конструкции электродвигателей вентиляторов осевых серии ВО?

4. Какой режим частоты вращения наиболее тяжелый для электродвигателей вентиляторов серии ВО?

5. Что входит в состав силового блока устройства управления комплектного «Климатика‑1» ТСУ‑2-КЛУ3?

6. Привести функциональную схему устройства управления комплектного «Климатика‑1»ТСУ‑2-КЛУ3.

7. Какие органы управления расположены на панели управления?

2015-02-27

2015-02-27 1256

1256