| 1826 г. | - появление металлических пломбировочных материалов («серебряная паста» O. Taveay, Париж) |

| 1895 г. | - опубликовано первое детальное исследование по амальгаме (G.V. Black) |

| 1941 г. | - разработана система инициаторов полимеризации в температурных условиях полости рта. Первым активатором полимеризации была перекись бензоила амина (PO-Amin). |

| 1949 г. | - появление первого самоотверждаемого пломбировочного материала, созданного на основе PMMA (Kulzer). |

| 1955 г. | - разработана техника кислотного протравливания эмали (M. Buonocore). |

| 1962 г. | - доктором Rafael L. Bowen открыты ароматические диметакрилаты (Bis-GMA) и процесс силанизации неорганического наполнителя (U.S. Patent 3.066.112). На основе этой разработки выпущен первый наполненный материал – “Addent” (3M Company). |

| 1963 г. | - разработана концепция полиэлектролитного цемента. |

| 1964 г. | - обнаружена самоадгезия оксида цинка и полиакриловой кислоты к тканям зуба (Smith) |

| 1971 г. | - Wilson, Kent – разработан первый стеклоиономерный цемент “ASPA” (Алюминий Силикатно-Полиакриловый). |

| 1973 г. | - выпущен стеклоиономерный цемент “ASPA IV” (De Trey) |

| 1977 г. | - Dart и др. – разработана фотополимеризация видимым светом. |

| 1979 г. | - японский исследователь Фузаяма предложил полное протравливание и эмали, и дентина. |

| 1985 г. | - был получен патент на «Полимеризуемые цементные смеси» (DMG) |

| 1987 г. | - создание светоотверждаемого компомерного прокладочного материала “Ionosit Baseliner” (DMG) |

| 1993 г. | - создание первого модифицированного стеклоиономерного цемента “Vitrebond” (3M) - создание компомера “Dyract” (Detrey/Dentsply) |

| 1994 г. | - доктор Вольтер описал принципы клинического применения ормокера. |

| 1997 г. | - создание низковязкого текучего компомерного реставрационного материала “Prima Flow” (DMG) и “CbC-техники” |

Классификация постоянных пломбировочных (реставрационных) материалов

|

|

|

А. ТВЕРДЕЮЩИЕ:

1. Цементы:

1.1. Минеральные цементы (на основе фосфорной кислоты):

а) цинк-фосфатные;

б) силикатные;

в) силикофосфатные.

1.2. Полимерные цементы (на основе полиакриловой или другой органической кислоты):

а) поликарбоксилатные;

б) стеклоиономерные.

2. Полимерные пломбировочные материалы (пластмассы):

2.1. Ненаполненные:

а) на основе акриловых смол;

б) на основе эпоксидных смол.

2.2. Наполненные (композитные).

3. Компомеры – композиционно-иономерные системы.

4. Металлические пломбировочные материалы:

4.1. Амальгамы:

а) серебряные;

б) медные.

4.2. Сплавы галлия.

4.3. Чистое золото для прямого пломбирования.

Б. ПЕРВИЧНОТВЕРДЫЕ:

1. Вкладки:

а) металлические (литые);

б) фарфоровые;

в) пластмассовые (в том числе композитные);

г) комбинированные (металл + фарфор).

2. Виниры – адгезивные облицовки.

|

|

|

3. Ретенционные устройства:

а) парапульпарные штифты (пины);

б) внутрипульпарные штифты (посты).

ЦЕМЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Эра стоматологических цементов началась в первой половине XIX века (конечно, если первым материалом этого класса не считать цементоподобную массу на основе фосфата кальция, с помощью которой древние майя ещё в IX фиксировали вкладки драгоценных камней в зубах со специально высверленными полостями). Термин «цемент» с самого начала обозначал не состав, а предназначение данного вещества как строительного материала: латинское слово caementum – щебень, битый камень.

Понятием «стоматологические цементы» обозначают пломбировочные материалы, состоящие из порошка и жидкости, которые смешиваются до образования пластической массы и отверждаются до прочного состояния в результате химической реакции между компонентами.

В клинической практике стоматологические цементы применяются в качестве:

- собственно пломбировочных (восстановительных) материалов;

- материалов для фиксации несъёмных конструкций, ортодонтических аппаратов на опорных зубах или имплантах;

- подкладочного материала для защиты пульпы.

Классификация стоматологических цементов.

По химическому составу цементы можно разделить на следующие группы (табл. №2):

1. Минеральные (на основе фосфорной кислоты):

а) цинк-фосфатные;

б) силикатные;

в) силикофосфатные.

2. Полимерные (на основе полиакриловой или другой органической кислоты):

а) поликарбоксилатные;

б) стеклоиономерные.

Таблица №2

Химический состав стоматологических цементов

Жидкость

Порошок Жидкость

Порошок

| Фосфорная кислота | Полиакриловая кислота |

| Оксид цинка | Цинк-фосфатный цемент | Поликарбоксилатный цемент |

| Оксид цинка + алюмосиликатное стекло | Силикофосатный цемент | - |

| Алюмосиликатное стекло | Силикатный цемент | Стеклоиономерный цемент |

| Минеральные вещества | Полимерные цементы |

1. Минеральные цементы

Минеральные цементы являются одними из наиболее старых пломбировочных материалов. В состав порошков всех этих цементов входят оксиды цинка, магния, кальция, кремния, алюминия в различных соотношениях. Жидкости представляют собой смеси орто-, пара- и мета-фосфорной кислот с добавлением фосфатов цинка, магния, алюминия.

Цинк-фосфатные цементы.

Первый фосфатный цемент был создан в 1832 году Ostermann. Он состоял из жидкости – фосфорной кислоты и порошка- оксида кальция. Таким образом, первый фосфат-цементный материал был кальций-фосфатным. Созданный Ward в 1880 году новый цемент в составе порошка содержал 81% окиси цинка и 19% алюмосиликата, жидкость состояла из фосфорной кислоты, фосфата натрия и воды.

Состав.

Материал состоит из порошка и жидкости. Порошок содержит: 75-90% оксида цинка, 5-13% оксида магния, 0,05-5% оксида кремния. Жидкость представляет собой 52-56% водный раствор ортофосфорной кислоты, частично нейтрализованная гидратами оксидов алюминия и цинка.

Свойства

положительные:

- небольшая усадка;

- коэффициент термического расширения (КТР) цементов приближён к КТР тканей зуба;

- пластичность;

- хорошая прилипаемость в пластичном состоянии;

- рентгеноконтрастность;

- малая теплопроводность;

- безвредность для пульпы, окружающих тканей;

- некоторые авторы отмечают наличие лимитированного самопротравливания за счёт ортофосфорной кислоты и микромеханической адгезии к твёрдым тканям зуба (Е. Иоффе, 2003).

отрицательные:

- слабая адгезия (в твёрдом состоянии прилипаемости нет и удерживаются в полости только благодаря ретенционным пунктам);

- значительная пористость – механически и химически неустойчивы (стираются под давлением и растворяются под действием ротовой жидкости);

- возможное раздражающее воздействие на пульпу за счёт ортофосфорной кислоты, не прореагировавшей в процессе структурирования при неправильном приготовлении материала;

|

|

|

- низкая эстетика (отличаются по цвету от эмали – жёлтые);

- изменяются в объёме при затвердевании.

Показания:

- в качестве изолирующего подкладочного материала;

- в качестве постоянной пломбы под искусственные коронки;

- фиксация несъёмных конструкций (штифты, коронки, мосты);

- в качестве временных пломб с удлинённым сроком службы;

- пломбирование корневого канала (при резекции верхушки корня;

- при пломбировании молочных зубов за 1-1,5 года до их смены.

Противопоказания:

- использование при глубоком кариесе;

- применение для закрытия кальцийсодержащего лечебного подкладочного материала.

Для придания бактерицидного эффекта и улучшения механических свойств к цинк-фосфатным цементам добавляют металлы или их соли (серебро, медь, висмут). К сожалению, подобные материалы нестойки в ротовой жидкости, неэстетичны, могут окрашивать твёрдые ткани зуба, поэтому применяются крайне редко, в основном для пломбирования временных зубов.

Клинические рекомендации.

Для приготовления фосфат-цементной смеси на стеклянную, тщательно высушенную пластинку насыпают необходимое количество порошка и с помощью стеклянной палочки или пипетки добавляют необходимое количество жидкости. Оптимальное соотношение порошка и жидкости разное для разных марок цемента (указано в инструкции изготовителя) и в среднем составляет около 4-6 капель на 1 г порошка. Обязательно следует придерживаться рекомендованного соотношения порошка и жидкости, поскольку его нарушение резко уменьшает прочность и ухудшает другие свойства материала.

Пластинка, на которой замешивают цемент, должна быть сухой и чистой, поскольку посторонние примеси, попавшие в цементную смесь, значительно ухудшают процесс кристаллизации цемента; для замешивания следует использовать хромированный или никелированный шпатель. Оптимальной температурой для замешивания считают 18-20ºС.

При приготовлении материала порошок делится на 6 частей и постепенно соединяется с жидкостью, в конце замешивания прилагается усилие (порошок всегда добавляют к жидкости, а не наоборот).

|

|

|

Консистенцию смеси считают нормальной, когда в момент отрыва шпателя она за ним не тянется, а обрывается, образуя зубцы, высотой не больше 1 мм. Нельзя добавлять жидкость к густой смеси, так как это ухудшает процесс кристаллизации цемента и резко снижает его прочность. Начало затвердевания цемента – не раньше чем через 2 минуты, окончание – через 7-9 минут от начала замешивания.

Консистенция замешанного цемента зависит от его клинического применения, например для пломбирования корневых каналов она должна быть редкой (достаточно легко стекать со шпателя). Необходимое количество замешанной цементной смеси вводят в отпрепарированные кариозные полости 1-2 порциями и тщательно конденсируют к стенкам и дну с помощью штопфера.

Не рекомендуют перед пломбированием промывать кариозную полость спиртом, так как он приводит к дегидратации дентина. Это делает возможным проникновение кислоты из фосфат-цемента в глубину дентина и раздражение вплоть до травмирования пульпы.

В начальной стадии затвердевания кислотность материала составляет – 1.6, а к концу отверждения приближается к 7,0.

Производятся отечественные и импортные фосфат-цементы: «Фосфат-цемент», «Висфат», «Диоксивисфат», «Унифакс» (Медполимер), «Фосцин», «Фосцин-бактерицидный» (Радуга Р), “Poscal” (VOCO), “Adhesor” (Spofa Dental), “Bayer Phosphatzement” (Heraeus/Kulzer), “DeTrey Zinc” (Dentsply/ DeTrey), “Harward Cement” (Harward), “Tenet”, “Phosphacap” (Vivadent), “Septoscell” (Septodont), “Zn Phosphate” (PSP Dental) и др.

Силикатные цементы

Традиционное применение стекла для пломбирования зубов в конце XIX века проявилось в разработке силикатного цемента (Fletcher, 1873)

Состав.

Материал состоит из порошка и жидкости. Порошок представляет собой тонкоизмельчённое стекло, состоящее из алюмосиликатов (до 82%), соединений фтора (до 15%), оксидов других металлов, пигментов. Жидкость представлена водным раствором фосфорной кислоты, по составу близка к жидкости фосфат-цементов. Содержание воды в жидкости силикатного цемента превышает на 7% содержание воды в жидкости цинк-фосфатного цемента.

Свойства

положительные:

- хорошие эстетические качества – прозрачность, блеск и цвет, близкий к цвету эмали зуба (выпускается 7 расцветок);

- фтористые соединения придают цементу антикариесогенные свойства, уменьшают растворимость эмали, прилегающей к пломбе, снижают возможность появления вторичного кариеса;

- большая прочность по сравнению с цинк-фосфатными цементами;

- пластичность;

- близость КТР силикатов к КТР твёрдых тканей зуба;

- простота приготовления и применения;

- низкая стоимость.

отрицательные:

- возможность токсического действия на пульпу зуба, вплоть до её некроза, особенно при глубоких кариозных полостях и нарушении правил наложения изолирующих прокладок. Токсическое действие обусловлено воздействием несвязанной ортофосфорной кислоты (в момент контакта пломбы с твёрдыми тканями зуба среда кислая – рН 1,6, нейтральная становится через 24 ч.).

- слабая адгезия к тканям зуба.

- относительно высокая растворимость в условиях полости рта.

- недостаточная механическая прочность (хрупкость и ломкость пломбы).

- усадка, которая зависит от соотношения порошка к жидкости.

- отсутствие рентгеноконтрастности.

Показания:

- реставрация полостей III и V классов;

- пломбирование небольших полостей I и II классов.

Клинические рекомендации.

· В связи с отсутствием адгезии к твёрдым тканям зуба и необходимостью создания условий для макроретенции пломбы, применение силикатных цементов требует соблюдения классических принципов препарирования кариозной полости по Блэку.

· Оптимальные свойства данного цемента обеспечиваются при замешивании 1 г порошка в 5-7 каплях жидкости на гладкой поверхности стекла пластмассовым или костяным шпателем толщиной не более 1 мм. Пользование металлическими шпателями противопоказано, так как порошок обладает адгезивными свойствами, и частицы металла со шпателя могут изменить цвет пломбы. Необходимо помнить, что затвердения силикатных цементов – не кристаллизация, а желатинизация, т.е. образование геля, поэтому при замешивании нужно не растирать, а аккуратно смешивать порошок с жидкостью при t 18ºС. Воздействие жидкости в ротовой полости в первые 24 ч. может вызвать эрозии на поверхности пломбы, поэтому отверждение должно проходить под водозащитной плёнкой – гидросил, вазелин на силиконовой основе, расплавленный воск. В первое посещение проводят лишь грубую обработку пломбы, окончательная отделка осуществляется через несколько дней. При полировании используется полипласт.

· Силикатные цементы обладают выраженным раздражающим действием на пульпу, которое связано с кислой реакцией силикатных цементов, поэтому использование подкладочного материала в полостях при среднем и глубоком кариесе обязательно. В течение 30 суток рН материала изменяется от 4,0 до 7,0.

В настоящее время выпуск силикатных цементов в мире значительно сократился. Среди представителей данной группы материалов можно отметить следующие: «Силицин-2», «Силицин Р», «Силицин плюс» (Радуга Р), «Алюмодент» (Медполимер), “Silicap” (VOCO), “Super Sintrex” (De-Trey), “Fritex” (Spofa Dental).

Силикофосфатные цементы

Силикофосфатные цементы представляют собой смесь порошка силикатного и цинк-фосфатного цементов. По своим химическим и физическим свойствам занимают промежуточное положение между двумя цементами.

Состав.

Материал состоит из порошка и жидкости. Порошок содержит 80% порошка силицина и 20% фосфат-цемента. Жидкость представляет собой раствор ортофосфорной кислоты, модифицированной оксидами цинка и алюминия.

Свойства

положительные:

- менее хрупкие, чем силикатные и фосфатные цементы;

- меньшее раздражающее воздействие на пульпу зуба, чем у силикатных цементов;

- максимальная близость КТР материала к КТР твёрдых тканей зуба;

- простота в применении;

- умеренная рентгеноконтрастность;

- низкая стоимость.

отрицательные:

- недостаточная прочность;

- недостаточная устойчивость к среде полости рта;

- низкая эстетика, плохая полируемость.

Показания:

- пломбирование небольших полостей I и II;

- пломбирование полостей V класса в молярах и премолярах, где эстетика не является определяющей;

- пломбирование полостей, при последующем закрытии несъёмными ортопедическими конструкциями;

- пломбирование полостей во временных зубах (использование «детских силикофосфатных цементов»);

- постановка временных пломб с удлинённым сроком службы.

Клинические рекомендации.

· Применение силико-фосфатных цементов предполагает соблюдение классических принципов препарирования кариозной полости по Блэку в связи с отсутствием адгезии к твёрдым тканям зуба и необходимостью создания условий для макроретенции пломбы.

· Смешивается цемент дробно, к жидкости добавляют мелкие порции порошка, вводятся в полость зуба несколькими порциями, с тщательной конденсацией материала к стенкам полости.

· В полостях при среднем кариесе материал можно использовать без изолирующей подкладки. В полостях при глубоком кариесе необходимо использовать изолирующий подкладочный материал.

К цементам этой группы относятся: «Силидонт-2» (Медполимер) – порошок состоит на 80% из силицина и 20% - из порошка Висфата, «Силидонт Р» (Радуга Р), “Universal cement” (SPAD), “Cupro-DUR”, “TransLit” (Merz), “Steizement” (Drala).

В детской практике для пломбирования молочных зубов могут применяться силико-фосфатные цементы «Лактодонт» (Радуга Р» и “Infantid” (Spofa Dental), порошок которых содержит 60% силикатного и 40% цинк-фофатного цемента. За счёт большего содержания в порошке оксида цинка происходит относительно более быстрая нейтрализация ортофосфорной кислоты, что уменьшает токсичность материала. Однако широкое внедрение стеклоиономерных цементов фактически вытеснило данную группу из практики.

2. Полимерные цементы

Полимерные цементы – относительно новый, быстро развивающийся и достаточно перспективный класс реставрационных материалов. В отличие от минеральных цементов, они в качестве жидкости содержат полиакриловую или полималеиновую кислоту, за счёт которых образуют химическую вязь с тканями зуба.

Поликарбоксилатные цементы

Стремление создать материал улучшенного качества, который бы обладал химической устойчивостью и прочностью, незначительным раздражающим воздействием на пульпу зуба, имел адгезию к тканям зуба, привело к созданию поликарбоксилатных цементов (ПКЦ). Первый ПКЦ был предложен Smith в 1968 году, Mortimer – 1969, Гернером и другими - в 1970.

Состав.

Материал состоит из порошка и жидкости, которые могут быть представлены следующими вариантами:

1. В состав порошка входит оксид цинка с оксидом магния. Жидкость представлена раствором 40-50% полиакриловой кислоты (ПАК).

2. в состав порошка входит оксид цинка, магния и высушенная полиакриловая кислота. Жидкость представлена раствором дистиллированной воды (подобные цементы называют «водными»).

Свойства

положительные:

- химическая адгезия к твёрдым тканям зуба (за счёт образования хелатных (клещевидных) соединений между карбоксилатными группами ПАК и кальцием гидроксиапатита эмали, а также за счёт способности ПАК реагировать с протеином дентина);

- биосовместимость с твёрдыми тканями зуба и к слизистой оболочке полости рта;

- рентгеноконтрастность;

- химическая адгезия к металлам.

отрицательные:

- недостаточная прочность;

- неудовлетворительная эстетика;

- недостаточная устойчивость к среде полости рта;

- незначительная усадка;

- сложны в приготовлении и в работе.

Показания:

- в качестве изолирующего прокладочного материала;

- цементирование несъёмных ортопедических конструкций;

- пломбирование всех полостей во временных зубах;

- постановка временных пломб с удлинённым сроком службы.

Клинические рекомендации:

В отличие от цинк-фосфатных цементов порошок и жидкость поликарбоксилатного цемента должны смешиваться одномоментно в полном объёме. Процесс замешивания длится 30 секунд, готовый материал необходимо быстро внести в полость. Рабочее время у ПКЦ – 2-3 минуты. При замешивании материала нужно учитывать некоторые нюансы: жидкость ПКЦ более вязкая и это приводит к серьёзной ошибке, некоторые врачи стараются приготовить слишком жидкую смесь, используя порошка меньше, чем обычно. В результате получается непрочный, медленно затвердевающий материал с повышенной растворимостью. Начало схватывания ПКЦ определяют по появлению нитей, после чего материал переходит в резиноподобное состояние. Материал нельзя использовать, если замешанный цемент теряет свой блеск и начинает тянуться в нити. Правильно приготовленный подкладочный поликарбоксилатный цемент выглядит густым, блестящим и вязким. Материал, используемый для цементирования коронок, легко растекается по цементируемой поверхности. Для заполнения корневых каналов применяется цемент сметанообразной консистенции.

Отечественной промышленностью выпускается ПКЦ «Белокор» (ВладМиВа), «Поликарбоксилатный цемент» («Карбоцемент»). Кроме того, на рынке имеются “Adhesorcarbo-fine” (Spofa Dental), “Carboxylate Cement” (Heraeus/Kulzer), “Durelon” (3M ESPE), “Harward CC” (Harward), “Carboco” (VOCO), “Polycarb” (PSPDental), “Selfast” (Septodont).

Для облегчения замешивания материала, для коррекции консистенции материала, для улучшения рабочих характеристик (уменьшение вязкости, повышение пластичности) в некоторых ПКЦ полиакриловая кислота видоизменена: высушена и добавлена в сухом виде в порошок, в качестве жидкости используется дистиллированная вода. Примером водных поликарбоксилатных цементов является “Agualox” (VOCO), “Poly-F Plus” (DeTrey/Dentsply).

Стеклоиономерные цементы (СИЦ)

В начале 70-х годов XX начались интенсивные поиски новых цементов для пломбирования зубов. Имевшиеся фосфатные и поликарбоксилатные цементы не соответствовали всем требованиям, предъявляемым к современным материалам в отношении физико-механических свойств, имели низкую биологическую совместимость и адгезию к дентину и эмали. Рентгенконтрастность и прозрачность также были недостаточны.

Для осуществления этих требований возникла идея создания компонентов порошка из молотого стекла (как в силикатных цементах) и жидкого в виде поликарбоновых кислот (как в поликарбоксилатных цементах). Реакция связывания у данных материалов оказалась такая же, как и у всех цементов, и происходила с образованием солей при соединении металлов и кислотных групп.

Первые стеклоиономерные цементы (СИЦ) были разработаны в 1969 г. английскими учёными Wilson и Kent, первый промышленный образец СИЦ “ASPA-IV” (“алюмосиликатный полиакриловый”) был выпущен в 1971 г. компанией “De Trey”.

Стеклоиономерные цементы на сегодняшний день – единственная биологически активная группа пломбировочных материалов, и в этом состоит их уникальность и особое значение.

Определение: СИЦ – цемент, состоящий из стекла и кислотного компонента, отвердевающий посредством кислотно-основной реакции между этими компонентами (McLean J.W. et al., 1994).

Стеклоиономерный цемент – это стекло в иономере – полимере, связанном ионами металла.

Состав СИЦ.

Как и все предыдущие цементы, СИЦ относятся к материалам «порошок-жидкость».

Порошок – тонкоизмельчённое кальций-фторалюмосиликатное стекло. Размер частиц порошка варьирует, максимальный диаметр частиц порошка составляет 50 микрон, минимальный – 20 микрон. Чем меньше частицы, тем быстрее схватывается и тем его прочность. Основные компоненты порошка следующие:

SiO2 – 29,0%

Al2O3 – 16,6%

CaF2 – 34,3%

AlF3 – 5,3%

Na3AlF6 – 5,0%

AlPO4 – 9,8%

SiO2 – диоксид кремния (кварц) обеспечивает высокую степень прозрачности, а следовательно, эстетичности, но в то же время замедляет процесс схватывания цемента, удлиняет время твердения и повышает чувствительность к влаге при твердении.

Al2O3 – оксид алюминия делает материал непрозрачным, но повышает его прочность, кислотоустойчивость и уменьшает время твердения.

Соотношение Al2O3/SiO2 отвечает за реакцию схватывания цемента (реакция с кислотой начинается при соотношении алюминия и кремния больше чем 2:1).

Включение фторидов (кальция, натрия и алюминия) в состав СИЦ обеспечивает его кариесстатические свойства (среднее содержание ионов фтора в традиционных СИЦ – 20-25%) и, кроме того, имеет значение для технологии процесса изготовления порошка, финальной прочности материала и его растворимости.

AlPO4 – фосфат алюминия понижает прозрачность материала и повышает его прочность и механическую стабильность.

Кроме того, в состав порошка включаются соли бария и стронция, обеспечивающие рентгеноконтрастность материала.

Жидкостью (полиэлектролитом) является полиакриловая кислота.

Винная (тартаровая) кислота (5%), входящая в состав СИЦ, контролирует скорость схватывания, отверждения и увеличивает окончательную компрессионную прочность материала.

Формы выпуска стеклоиономерных цементов

Водные системы (содержащие смесь поликислоты и воды) представляют собой порошок, состоящий из тонко измельчённого фторалюмосиликатного стекла с необходимыми добавками, и жидкость – водный раствор кополимера карбоновых кислот с добавлением 5% винной кислоты.

Безводные системы (содержащие безводную поликислоту) – это воднотвердеющие типы цементов, которые замешиваются на дистиллированной воде (McLean J.W. et al., 1984). Очищенная и выделенная фракция поликислоты обезвоживается высушиванием до остаточного содержания воды, что составляет 4%, вследствие чего превращается в кополимерный порошок. Таким образом, в безводных материалах высушенная при низкой температуре поликислота и винная кислота добавлены к стеклянному порошку. Преимуществами таких материалов являются облегчение смешивания за счёт снижения вязкости жидкости, исключение возможности передозировки порошка или жидкости, обеспечение образования тонкой плёнки, удобство при транспортировке и хранении, увеличение срока годности. Однако высокая начальная кислотность безводных стеклоиономеров приводит к более высокой постоперативной чувствительности по сравнению с другими материалами (Simmonds J.J., 1986; Tobias R.S. и соавт., 1989). Строгое соблюдение правильной техники работы должно уменьшить эти неблагоприятные реакции. Кроме того, порошки безводных цементов активно поглощают водяные пары из воздуха, изменяя свои первоначальные свойства, поэтому для таких материалов обязательно плотное закрывание при хранении. Обычно во избежание нежелательной гидратации порошка фирмы-производителя помещают в бутылочку капсулу с влагопоглотителем (силикагелем).

Полуводные системы занимают промежуточное положение между водными и безводными: это выражается в том, что поликислота содержится как в виде порошка (холодного осушения), так и в виде раствора. Уровни вязкости, толщина плёнки и начальная кислотность находятся между соответствующими параметрами водной и безводной форм материала.

Многие СИЦ выпускаються расфасованными в капсулы с тонкой перегородкой,где порошок и жидкость находятся в правильном соотношении, и, таким образом после активации капсулы и смешивания материала в скоростном смесителе (амальгамосмесителе) в течение 10 с образуется масса с оптимальными свойствами. Это подтверждается также выявлением наиболее высокой краевой плотности прилегания пломб из капсулированных форм СИЦ (Kimmel K., 1994,1995). Недостатком капсульных систем является лишь невозможность варьирования количеством порции материала.

Реакция затвердевания традиционных СИЦ.

Представляет собой три последовательных этапа (стадии):

1. Растворение (или гидратация, выделение ионов, выщелачивание ионов).

2. Загустевание (или первичное гелеобразование, начальное, нестабильное отвердевание).

3. Отвердевание (или дегидратация, созревание, окончательное отвердевание).

1. Стадия растворения (гидратации): диссоциация полиакриловой кислоты и экстрагирование ионов металла, образование силикагеля.

При смешивании пороша и жидкости ПАК диссоциирует на ионы водорода и карбоксильные группы. Ионы водорода ведут себя очень агрессивно, начинают атаковать стекло, причём кислотная атака идёт на поверхности стекла. Кальций, алюминий и фтор, частицы, которые были прочно связаны со структурой стекла, высвобождаются и переходят в водную фазу цемента. На поверхности частиц стекла из оксида кремния образуется силикагель (как при отвердевании силикатного цемента). Процесс диссоциации ПАК и экстрагирования ионов металлов возможен только при наличии воды.

2. Стадия загустевания (первичное гелеобразование) – быстрое сшивание молекул поликислот ионами кальция с образованием поликарбоксилатов кальция (схватывания цемента). Ионы кальция двухвалентны, более многочисленны, и поэтому быстрее вступают в реакцию с ПАК, однако они не могут обеспечить необходимую силу сцеплению именно за счёт своей двухвалентности. Стадия загустевания продолжается около 7 минут (рис. 4).

Таким образом начинается превращение поликислотных молекул в гель. На этой стадии величина рН цемента начинает заметно возрастать.

Н Н Н Н

| | | |

- СН2 – С – СН2 – С – СН2 – С – СН2 – С – СН2 –

| | | |

С = О С = О С = О С = О

| | | |

О¯ ОН О¯ ОН

::

Ca2+ Ca2+

::

О¯ ОН О¯ ОН

| | | |

С С = О С С = О

| | | |

- СН2 – С – СН2 – С – СН2 – С – СН2 – С – СН2 –

Н Н Н Н

Рис. 4 Стадия загустевания стеклоиономерного цемента: поперечное сшивание молекул поликислот ионами кальция

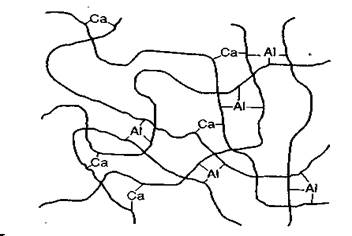

3. Стадия отвердевания (дегидратации). Обусловлена более медленным образованием полиарбоксилатов алюминия. Трехвалентные ионы алюминия обеспечивают более эффективное поперечное сшивание молекул поликислот с образованием пространственной структуры полимера (рис. 5).

|

Рис. 5. Стадия отвердевания стеклоиономерного цемента: поперечное сшивание молекул поликислот трёхвалентными ионами алюминия с образованием пространственной структуры полимера.

Параллельно завершается процесс образования силикагеля на поверхности частиц стекла, выделяется вода (дегидратация), и материал становится нечувствительным к влаге.

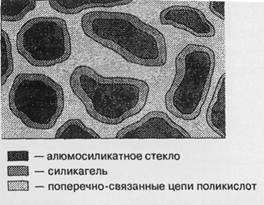

Окончательная реакция отверждения длится в течение 24-48 часов (может длиться до 7 дней). Окончательная структура отвердевшего цемента представляет собой стеклянные частицы, каждая из которых окружена силикагелем и расположена в матриксе из поперечно связанных молекул поликислот (полиакрилата металла) (рис. 6). Межфазный слой силикагеля играет роль связующего, образуя соединение с поверхностью непрореагировавшей частицы и с матрицей, за счёт чего повышается прочность материала.

|

Рис. 6. Структура затвердевшего стеклоиономерного цемента.

Общие свойства СИЦ

Положительные:

1. Химическая адгезия к тканям зуба – СИЦ образуют хелатные связи с кристаллами гидроксиапатита твёрдых тканей зуба – эмалью, дентином и цементом корня. Адгезия составляет от 2-7 до 8-12 МПа. Когда материал вносится в полость, начинается смачивание и первичная адгезия за счёт образования водородных мостиков свободных карбоксильных групп. Полиакрилаты в процессе адсорбции диффундируют в молекулярную поверхность гидроксиапатита, вытесняя и замещая при этом фосфат поверхностного слоя. Ионы кальция вытесняются вместе с фосфатами. В результате этого взаимодействия образуется промежуточный слой фосфатов кальция, алюминия и полиакрилатов. Свежезамешанный цемент должен иметь блестящую поверхность, которая свидетельствует о наличии свободных карбоксильных групп для участия в адгезии. Для достижения максимальной вязи СИЦ с дентином зуба необходимо удалять «смазанный» слой, покрывающий поверхность дентина после препарирования полости. Вещества, применяемые для этих целей, получили название кондиционеров. Требования, предъявляемые к кондиционерам, следующие: они должны иметь нейтральную рН, быть нетоксичными для пульпы, быть совместимыми и легко смываться, не должны вызывать деминерализацию эмали и дентина. Идеально в качестве кондиционера использование полиакриловой кислоты от 10 до 25%.

2. Хорошая адгезия и способность образовывать хелатные и водородные связи с другими материалами – композитами, амальгамами, платиной, золотом.

3. Кариесстатический эффект. Основной компонент СИЦ – фторалюмосиликатное стекло – может содержать до 23% фтора. Густозамешанные цементы выделяют фтора больше, чем средне- и тонкозамешанные. Фтор в растворённой форме существует в качестве солей, которые не относятся к матрицеобразующим элементам, поэтому из-за потери фтора прочность цемента не ослабляется. Выделение фтора начинается сразу после смешивания материала, достигает максимума через 24-48 ч., фтор выделяется в течение месяца. Более поздний выход фтора из материала происходит за счёт растворения фтористых солей. Воздействие фтора осуществляется как минимум в зоне 3 мм от края пломбы, что приводит к повышению кислотоустойчивости эмали (ион фтора замещает ион гидроксила в ионной решётке). В дентине фтор усиливает процессы реминерализации, снижая проницаемость дентина (дентинных канальцев).

Есть данные о способности стеклоиономерных цементов к адсорбции ионов фтора – насыщению ионами фтора, путём их контакта с фторсодержащими материалами, в частности их контакта с фторсодержащими материалами, в частности, с зубными пастами, гелями, растворами для полосканий и аппликаций (Forsten L., 1991; Hatibovic-Hofman S., Koch G., 1991; Hotz P., и соавт., 1996). Это явление получило название «батарейного», подзаряжающего эффекта стеклоиономерных цементов.

Из СИЦ выделяются также алюминий, который адсорбируется зубной эмалью и ведёт к повышению кислотоустойчивости. Как только цемент полностью отверждён, процесс отдачи алюминия прекращается.

4. Антибактериальные свойства – поверхность СИЦ имеет низкий уровень количества бактерий.

5. Биологическая совместимость к тканям зуба, которая связана: 1) со слабой кислотностью, входящей в состав СИЦ полиакриловой кислоты (ПАК); 2) с невозможностью проникновения ПАК в дентинные канальцы из-за её высокого молекулярного веса, размера и формы цепи; 3) с возможностью полного связывания ПАК с кальцием твёрдых тканей зуба с образованием нерастворимой соли.

Возможное раздражающе воздействие СИЦ на ткани зуба связано с низкой начальной рН после замешивания СИЦ и с их гидрофильностью. Во время наложения пломбы из СИЦ нельзя пересушивать дентин, а при замешивании материала нежелательно нарушать соотношение порошок/жидкость.

6. Коэффициент термического расширения (КТР) СИЦ приближён к КТР твёрдых тканей зуба.

Показатели коэффициентов термического расширения

| Материл, ткань | КТР |

| СИЦ | 8,0 – 15,0 |

| Эмаль зуба | 11,4 – 12,0 |

| Дентин зуба | 14,0 |

7. Высокая компрессионная прочность. В течение года прочность СИЦ повышается от 150 до 280 МПа и достигает значений, идентичных значениям по композиционному материалу.

Показатели компрессионной прочности

| Материал, ткань | Компрессионная прочность, МПа |

| СИЦ | |

| Композиционный материал | |

| Эмаль зуба | |

| Дентин зуба |

8. Низкая устойчивость к истиранию, поэтому материал нельзя использовать для пломбирования больших полостей жевательных поверхностей моляров и премоляров.

9. Низкий модуль эластичности, что позволяет СИЦ сохранять эластичность после отверждения. Это качество незаменимо при использовании материала в качестве подкладочного для компенсации полимеризованной усадки композиционного материала и предотвращения послеоперационной чувствительности.

Показатели модуля эластичности СИЦ, эмали и дентина

| Материал, ткань | Модуль эластичности, Гпа |

| СИЦ | 2,0 – 9,0 |

| Эмаль зуба | 84,1 |

| Дентин зуба | 18,3 |

10. Усадка, компенсируемая абсорбцией воды. Коэффициент усадки превышает значения коэффициента усадки у композиционного материала. усадка СИЦ через 30с равна 1,0 – 3,6%, а через 24 ч достигает 2,8-7,1% от объёма. Тем не менее, незначительно сорбируя воду, стеклоиономерные цементы практически полностью компенсируют усадку.

11. Меньшая растворимость, чем у других цементов. Менее растворимыми являются полимерно-модифицированные и пакуемые СИЦ. Растворимость материала во многом зависит от соотношения порошок/жидкость и снижается при применении защитного лака после пломбирования, при использовании традиционных СИЦ химического отверждения. Наиболее эффективны светоотверждаемые лаки. В качестве лаков можно использовать адгезивы от композиционных материалов IV поколения, не содержащие спирт и ацетон.

12. Эстетика, напоминающая по опаковости дентин. Имеют несколько оттенков по шкале VITA, но не обладают прозрачностью эмали. Материалы химического отверждения передают в большей степени эстетику дентина (её опаковость). СИЦ достигают максимальной прозрачности через сутки после отверждения. Материалы обладают низкой восприимчивостью к окрашиванию и недостаточной полируемостью. Среди СИЦ эстетические свойства значительно лучше у полимерно-модифицированных материалов.

Показатели (опаковости) непрозрачности СИЦ, эмали и дентина

| Материал, ткань | Опаковость |

| СИЦ | 0,40 – 0,80 |

| Эмаль зуба | 0,35 |

| Дентин зуба | 0,70 |

Отрицательные:

1. Длительность «созревания» цементной массы. Несмотря на то, что первичное отверждение материала происходит в течение 3-6 минут, окончательное «созревание» цемента длится в течение суток. Только через 24 часа материал становится малочувствительным к внешним воздействиям. Поэтому в первые сутки после наложения «классический» стеклоиономерный цемент имеет ряд слабых мест (табл. 3).

Таблица 3. Недостатки «классических» стеклоиономерных цементов

| «Созревание» пломбы из СИЦ химического отверждения длится 24 часа |

| Чувствительность к присутствию влаги в процессе «созревания» пломбы |

| Чувствительность к пересушиванию в процессе «созревания» пломбы |

| Чувствительность к механическим воздействиям и вибрации в процессе «созревания» пломбы |

| Вероятность нарушения химического состава и процесса отверждения при протравливании «несозревшей» цементной массы фосфорной кислотой |

| Опасность раздражающего действия на пульпу при глубоких полостях |

а) Чувствительность к избытку или недостатку влаги в процессе отверждения. Избыток влаги в процессе отверждения цементной массы приводит к вымыванию ионов алюминия и нарушению формирования трёхмерной пространственной структуры полимера. Пересушивание твердеющего цемента ведёт к нарушению процесса диссоциации полимерной кислоты и уменьшает выход ионов металлов из частиц стекла, в результате этого протекание химической реакции отверждения цемента нарушается. В обоих случаях физико-механические и химические свойства материала ухудшаются. Поэтому после наложения пломбу из стеклоиономерного цемента рекомендуется покрывать изолирующим лаком. Защита от влаги должна действовать не менее одного часа. Именно столько времени необходимо, чтобы достигнуть уровня ионов, достаточного для оптимального отверждения цемента.

б) Чувствительность к внешним механическим воздействиям в процессе «созревания». Установлено, что механические воздействия, особенно вибрация при обработке борами и абразивными инструментами, может нарушать образование химической связи между цементом и структурами зуба. Это приводит к нарушению герметичности на границе пломба/зуб, явлению микроподтеканий и, как следствие, неудовлетворительному результату пломбирования. Поэтому после наложения пломбы из «классического» стеклоиономерного цемента излишки материала рекомендуется срезать острым скальпелем, покрыть пломбу изолирующим лаком, а окончательное шлифование и полирование провести в следующее посещение, не менее чем через 24 час.

в) Вероятность нарушения химического состава и процесса отверждения при протравливании «несозревшей» цементной массы фосфорной кислотой. Фосфорная кислота, как известно, является более активным химическим реагентом по сравнению с полимерными кислотами, используемыми в стеклоиономерных цементах. Поэтому при кислотном протравливании поверхности «несозревшего» СИЦ существует большая опасность вытеснения полимерной кислоты из реакции, что неизбежно приведёт к нарушению процесса отверждения СИЦ и изменению его свойств.

г) Опасность раздражающего действия на пульпу при глубоких полостях. Установлено, что свежезамешанный СИЦ при наложении на дно глубокой кариозной полости может вызывать осмотическую травму одонтобластов, появление повышенной чувствительности, а иногда некротизацию пульпы. Поэтому, как уже отмечалось выше, при пломбировании глубоких кариозных полостей использование лечебной прокладки на основе гидроксида кальция является необходимым.

Следует подчеркнуть, что некоторые современные «классические» стеклоиономеры за счёт совершенствования технологии производства менее чувствительны к внешним воздействиям в процессе «созревания» цементной массы. Например пломбу из “Ketas Molar” (3M ESPE) можно обрабатывать борами и абразивными инструментами уже через 5-7 минут после наложения.

2. Более низкие, чем у композитных материалов, прочностные характеристики. Особенно значительно стеклоиономеры уступают композитам по таким параметрам, как прочность на диаметральное растяжение, прочность на излом, устойчивость к истиранию. В связи с этим нецелесообразно использование СИЦ в полостях, где материал испытывает значительные разнонаправленные нагрузки: при восстановлении режущего края бугра зуба, при пломбировании с парапульпарными штифтами. Пломбирование стеклоиономерными цементами оправдано, если пломба со всех сторон окружена достаточно толстым слоем твёрдых тканей зуба. В то же время не следует пломбировать стеклоиономерными цементами полости I класса по Блэку в постоянных зубах, т.к. в них пломба подвержена повышенному абразивному износу.

3. Недостаточная эстетичность. По эстетическим характеристикам стеклоиономерные цементы значительно уступают современным композитным материалам. Основные недостатки стеклоиономеров как материалов для эстетической реставрации зуба: высокая опаковость (непрозрачность) и недостаточная полируемость. Поэтому в настоящее время эти цементы в эстетической стоматологии применяются лишь как вспомогательный материал, например, для маскировки цветовых пятен, металлических штифтов и т.д. Исключение составляют те случаи, когда применение композита по какой-либо причине невозможно. Однако рассчитывать на отличный эстетический результат при применении одного только стеклоиономера не следует.

Показания к применению традиционных стеклоиономерных цементов

1. Пломбирование кариозных полостей III и V классов в постоянных зубах, включая распространяющиеся на дентин корня.

2. Пломбирование кариозных полостей I класса в неокклюзионном поле (в вестибулярно и орально расположенных слепых ямках на молярах).

3. Пломбирование кариозных полостей всех классов во временных зубах.

4. Пломбирование поражений твёрдых тканей зубов пришеечной локализации некариозного генеза (эрозии эмали, клиновидные дефекты, флюороз).

5. Пломбирование полостей при кариесе корня (включая полости II класса при хорошем доступе к ним).

6. Отсроченное (на 1-2 года) временное пломбирование постоянных зубов.

7. Герметизация фиссур.

8. Лечение кариеса зубов с применением ART-методики.

9. Лечение кариеса с применением тоннельной техники препарирования.

10. Заполнение маргинальных дефектов коронок при рецессии десны.

11. Замещение дентина при использовании закрытого варианта «сендвич»-техники.

12. Реконструкция культи зуба при сильно разрушенной коронке перед протезированием, изготовление коронково-корневых вкладок.

13. Применение в качестве подкладочного материала под композитные материалы, амальгаму, керамические вкладки.

14. Фиксация вкладок, накладок, коронок, мостовидных протезов, ортодонтических аппаратов.

15. Внутриканальная фиксация металлических штифтов.

16. Пломбирование корневых каналов с гуттаперчевыми штифтами.

17. Ретроградное пломбирование корневых каналов при резекции верхушки корня.

18. Оперативное и неоперативное закрытие перфораций стенки корня и дна полости зуба.

Есть данные по применению стеклоиономерных цементов для восстановления утраченных костных структур альвеолярного отростка челюстей и для иммобилизации костных отломков по принципу остеоинтеграции (Томанкевич М., 2001).

Стеклоиономерным цементам следует отдавать предпочтение перед другими пломбировочными материалами, в частности композиционными, в следующих случаях:

- плохая гигиена полости рта;

- множественный или вторичный кариес зубов;

- поражения твёрдых тканей зуба ниже уровня десны;

- невозможность технологически выполнить реставрацию композитом (высокое слюноотделение у детей, отсутствие необходимых условий и т.п.).

Плохая гигиена при наличии в полости рта реставраций из композитных материалов может способствовать усиленному образованию зубной бляшки на границе зуба и реставрации, что часто приводит к развитию кариозного процесса. Использование в данном случае стеклоиономеров обеспечивает кариестатическое действие за счёт насыщения прилежащих тканей зуба фтором, а также бактериостатическое в отношении микрофлоры зубного налёта. Благодаря последнему на стеклоиономерных пломбах образуется меньше зубного налёта, чем, например, на композитных.

Множественное поражение кариесом или наличие рецидивного кариеса (повторного развития кариеса уже лечённого зуба при качественном его пломбировании) свидетельствует о необходимости применения у данного пациента материала, обладающего кариостатическими свойствами. Композиционные материалы, даже содержащие фтор, не могут обеспечить кариеспрофилактический эффект в такой степени, как стеклоиономерные цементы.

Глубокие поражения ниже уровня десны значительно затрудняют использование композиционных материалов. Самоотвердевающие композиты обычно снабжены адгезивной системой, фиксирующейся только к протравленной эмали, которой на поверхности корня нет. При работе в подобных условиях с композитными материалами, отвердевающими под воздействием света, возникают проблемы, связанные с невозможностью хорошего просвечивания фотополимеризатором через склеиваемую поверхность (согласно принципу направленной полимеризации) и с неосуществимостью длительного процесса послойного нанесения материала из-за высокой влажности. Таким образом, стеклоиономерные цементы являются в данных ситуациях материалом выбора.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИЦ

А. По химическому составу и по способу отверждения:

1. Традиционные химические СИЦ.

2. Полимерно-модифицированные, светоотверждаемые, гибридные.

3. Полимерно-модифицированные, самоотверждаемые, гибридные.

Б. По назначению (по G.J. Mount, W.R. Hume, 1998):

I тип – фиксирующие (лютинговые) – для временных пломб и фиксации ортопедических конструкций.

II тип – реставрационные:

А эстетичные;

Б пакуемые;

В упроченные (керметы).

III тип – быстротвердеющие:

- для подкладок;

- фиссурные герметики.

IV тип – для пломбирования корневых каналов.

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ (ТРАДИЦИОННЫХ) СИЦ

Состав.

Материал представляет собой порошок и жидкость. Существует в двух вариантах:

1. Порошок состоит из кальцийфторалюмосиликатного стекла. В качестве жидкости используется 40-50% полиакриловая кислота (поликарбоновая, полиалкеновая и т.д.)

2. Порошок по составу тот же, к нему добавлена высушенная полиакриловая кислота. В качестве жидкости используется дистиллированная вода.

Свойства

положительные (см. раздел «Общие свойства СИЦ»)

отрицательные:

- низкая устойчивость к истиранию и низкая прочность на диаметральное растяжение;

- окончательная реакция отверждения в течение 24-48 ч.;

- сложны в работе, являются вязкими, непластичными;

- обладают чувствительностью к преждевременному попаданию влаги и к пересушиванию;

- имеют короткое время работы, быстрое схватывание;

- недостаточная химическая стойкость;

- плохая полируемость поверхности.

Клинические рекомендации.

Правила работы с традиционными (химическими) СИЦ, предназначенными для пломбирования полости зуба.

1. Минимальное препарирование кариозной полости. Выведение краёв полости из окклюзионных контактов. Сглаживание края эмали зуба.

2. Кондиционирование поверхности дентина. Нанесение кондиционера на поверхность дентина на 10-30 с, промывание водой.

3. Подсушивание твёрдых тканей зуба (удаление избытка влаги).

4. Тщательная дозировка порошка и жидкости (перед замешиванием встряхнуть баночку с порошком, ложку с порошком без «горки», капли жидкости одинакового объёма и т.д.).

5. Время замешивания от 30-45 с. Готовый цемент должен иметь блестящую поверхность.

6. Среднее рабочее время – 2 мин.

7. Время затвердевания: фиксирующих – 4-7 мин, подкладочных – 4-5 мин., восстановительных – 3-4 мин.

8. Предотвращение попадания влаги на пломбу (непосредственно после внесения СИЦ в полость показано покрытие лаками или адгезивами без светоотверждения).

9. Предварительная обработка пломбы (острый инструмент или бор), удаление излишков материала по направлению от пломбы к зубу.

10. Изоляция пломбы на 24 ч специальными лаками, светоотверждаемыми адгезивами IV поколения и т.д.

11. Окончательное влажное полирование через 24 ч.

Этапы «сендвич-техники» с применением химических СИЦ

Особенности использования химических СИЦ в «сендвич-технике» обусловлены окончательной реакцией отвердевания через 24-48 ч. Химическая адгезия материалов к твёрдым тканям зуба будет также оптимальной через 24-48 ч. поэтому «сендвич-технику» рекомендуется проводить по отсроченной технологии, а именно:

I этап. Пломбирование всей сформированной полости стеклоиономерным цементом.

II этап. Удаление через 24-48 ч. верхней части пломбы из СИЦ. Восстановление последнего слоя толщиной не менее 2 мм композиционным материалом с применением адгезивной системы.

Особенности гибридных, полимерно-модифицированных СИЦ

(ПМ СИЦ)

Первый светоотверждаемый СИЦ – «Vitrebond» - появился в 1993 г. Существует 2 типа ПМ СИЦ:

· Светоотверждаемые ПМ СИЦ, которые по назначению делятся на подкладочные и реставрационные.

· Самоотвердевающие ПМ СИЦ, которые используются для постоянной фиксации металлокерамических коронок и мостовидных конструкций к тканям зуба, амальгаме, композитам; фиксации металлических вкладок, накладок или коронок; фиксации внутрикорневых штифтов; фиксации ортодонтических конструкций.

Состав.

В ПМ СИЦ, кроме кальцийфторалюмосиликатного стекла, входят модифицированные метакрилатами поликислоты, НЕМА. В состав светоотверждаемых ПМ СИЦ включён камфорохинон.

Свойства:

положительные:

- низкая начальная кислотность;

- регулируемое рабочее время;

- выраженная адгезия за счёт двойного механизма связи;

- высокая адгезия к композитным материалам;

- повышенная прочность на сжатие и разрыв, благодаря двойному механизму отверждения;

- устойчивость к пересушиванию и к переувлажнению;

- выделение фтора;

- лёгкость при обработке, которая может проводиться сразу после полимеризации;

- улучшенная эстетика.

отрицательные:

- светоотверждаемые ПМ СИЦ допускают проникновение света только на определённую глубину.

Подкладочные ПМ СИЦ

Особенности:

- низкое соотношение порошок/жидкость;

- быстрая фотополимеризация;

- внесение слоями не более 1,5 см с последующей фотополимеризацией;

- использование адгезивной системы сразу после фотополимеризации (не рекомендуется протравливание подкладочного СИЦ, если его толщина менее 2 мм).

-

Восстановительные ПМ СИЦ

Особенности:

- высокое соотношение порошок/жидкость;

- внесение в полость слоями не более 2 мм с последующей фотополимеризацией;

- шлифование, полирование после полимеризации.

Основные типы СИЦ по назначению

СИЦ тип I

Фиксирующие (лютинговые) – СИЦ, используемые для временных пломб и цементирования несъёмных ортопедических конструкций.

Свойства:

- низкое соотношение порошок/жидкость;

- продолжительное рабочее время;

- минимальная толщина плёнки до 14 мкм;

- быстрый возврат рН к нейтральному значению.

Показания:

Фиксация:

- несъёмных ортопедических конструкций;

- ортодонтических аппаратов и элементов, фиксирующих место;

- культевых вкладок и внутрикорневых штифтов.

Представители:

Химического отверждения: “Ketac-Cem” (3M ESPE); “Fuji I” (GC); “Agua-Cem” (Dentsply); “Agua Meron” (VOCO); “Meron” (VOCO); “Ionoscell” (Septodont); “Цемион Ф” (ВладМиВа).

Светового отверждения: “RelyX Luting Cement” (3M ESPE); “Vitremer SC” (3M ESPE); “Fuji Plus” (GC); “Edvans” (Dentsply).

Недостатки традиционных СИЦ I типа:

· «капризность» в работе;

· не всегда достаточная адгезия;

· может возникать повышенная постоперационная чувствительность.

СИЦ тип II

Реставрационные (восстановительные) – СИЦ, используемые для восстановления коронковой части зуба.

Требования к восстановительным СИЦ

(по ANSI/ADA Specification №96, 1994)

| Требования | Параметры |

| Время отверждения (мин) | 2,5 – 6 |

| Прочность на сжатие, минимум (Мпа) | |

| Кислотная эрозия, максимум (мм/ч) | 0,05 |

| Опаковость | 0,35-0,90 |

А. Эстетичные СИЦ

Свойства:

- более высокое соотношение порошок/жидкость – 3,1;

- удовлетворительная прочность;

- низкая растворимость;

- удовлетворительная эстетика (цветостойкость).

Показания:

- реставрация некариозных поражений (эрозии, клиновидные дефекты и т.д.), без оперативной обработки полости;

- пломбирование окклюзионных ямок и фиссур;

- реставрация полостей всех классов временных зубов;

- пломбирование кариозных полостей V класса по Блэку;

- пломбирование кариозных полостей III класса по Блэку при наличии доступа с лингвально-палатинальной стороны;

- пломбирование кариеса корня;

- отсроченное (1-3 года) пломбирование постоянных зубов;

- применение при туннельной технике лечения кариеса (латеральный и вертикальный туннель);

- изготовление штифтовых надстроек;

- изготовление культи зуба по коронку (при наличии не менее 50% собственных тканей);

- временное восстановление зуба при травме;

- применение в ART-технологии (Atraumatic restorative treatment).

Представители:

Химического отверждения: “Ketac-Fil Plus” (3М ESPE); “Chelon” (3М ESPE); “Fuji II” (GC); “ChemFil Superior” (Dentsply); “Ionofil” (VOCO); “Agva Ionofil” (VOCO); “Glass-ionomer” (Heraeus Kulzer); “Glass-ionomer type II” (Shofu); “Стомафил” (Медполимер); “Стион РХ” (ВладМиВа).

Светоотверждаемые: “Vitremer” (3M ESPE); “Photac-Fill” (3M ESPE); “Fuji II LC” (GC).

Б. Пакуемые СИЦ.

Эта группа материалов появилась недавно. В её составе изменён вид стекла, что позволило увеличить прочностные характеристики. Все материалы данной группы относятся к водным системам.

Свойства:

- высокое соотношение порошок/жидкость;

- удобство в работе, пакуемость;

- повышенная прочность;

- износоустойчивость;

- быстрота затвердевания;

- устойчивость к воздействию влаги;

- окончательное шлифование и полирование в первое посещение.

Показания:

- использование в ART-технологии;

- пломбирование небольших полостей I, II классов в постоянных зубах без окклюзионной нагрузки, полстей V класса;

- применение в технике открытого и закрытого «сендвича»;

- восстановление культи зуба под коронку;

- пломбирование полостей всех классов временных зубов;

- герметизация фиссур.

Представители:

“Fuyi IX GP” (GC); “Ketac-Molar” (3M ESPE); “ChemFlex” (Dentsply); “Ionofil Molar” (VOCO).

В. Упроченные СИЦ (керметы – “Ceramic-metal mixture”).

К составу порошка этой группы СИЦ добавлены металлические компоненты (серебро).

Свойства

положительные:

- более короткое время отверждения;

- пониженная чувствительность к влаге;

- повышенная прочность;

- повышенная устойчивость к истиранию;

- рентгеноконтрастность;

- повышенный коэффициент термического расширения.

отрицательные:

- отсутствие химической связи с металлом;

- возможное прокрашивание твёрдых тканей и десневого сосочка;

- неэстетичность (серый оттенок).

Показания:

- пломбирование небольших полостей I, II в постоянных зубах;

- восстановление культи зуба;

- пломбирование временных зубов;

- применение в «сендвич-технике» при пломбировании моляров и премоляров;

- использование в ART-технологии.

Представители: “Chelon-Silver” (3M ESPE); “Ketac-Silver” (3M ESPE); “Miracle Mix” (GC); “Argion” (VOCO); “Argion Molar” (VOCO); “High-Dense” (Shofu); “Alpha Silver” (DMG); “Аргецем” (ВладМиВа).

СИЦ тип III

Быстротвердеющие – СИЦ, используемые в качестве подкладочных материалов, фиссурных герметиков.

Требования к подкладочным СИЦ

(по ANSI/ADA Specification №96, 1994)

| Требования | Параметры |

| Время отверждения (мин) | 2.5 – 6 |

| Прочность на сжатие, минимум (Мпа) | |

| Кислотная эрозия, максимум (мм/ч) | 0,05 |

Свойства:

- варьирование соотношения порошок/жидкость в зависимости от типа подкладки от 1,5:1 до 4:1;

- более короткое рабочее время и время отверждения;

- рентгеноконотрастность;

- идентичность эстетике дентина.

Показания:

- герметизация фиссур;

- в качестве изолирующих подкладок для всех типов полостей в качестве лайнерных (только на дно полости, на дно полости и по стенке до эмалево-дентинной границы);

- в качестве базовой подкладки (утолщённая подкладка до эмалево-дентинной границы при «сендвич-технике»).

Представители:

Химического отверждения: “Ketac-Bond” (3M ESPE); “Fuji III” (GC); “Baseline” (Стомадент/Dentsply); “GC Lining Cement” (GC); “Ionobond” (VOCO); “Agva Ionobond” (VOCO); “Изодент” (Медполимер); “Стомасил” (Медполимер).

Светового отверждения: “Vitrebond” (3M ESPE); “Ionoseal” (VOCO); “Agua Cenit” (VOCO); “Vivaglass Liner” (Vivadent); “Fuhi Lining LC” (GC); “Photac-Bond” (3M ESPE); “Variglass” (Dentsply); “XR-Ionomer” (Kerr).

СИЦ тип IV

СИЦ для пломбирования корневых каналов – СИЦ, используемые для прямого пломбирования корневых каналов и ретроградного закрытия апикального отверстия.

В отличие от других твердеющих материалов для пломбирования корневых каналов, СИЦ обладают химической адгезией к дентину и высокой прочностью.

Свойства:

- удлинённое рабочее время – 5-20 мин.;

- удлинённое время отверждения- до 1 ч.;

- высокая рентгеноконтрастность.

Преимущества пломбирования корневого канала СИЦ:

· укрепление стенок корня;

· создание герметичной, обладающей химической адгезией, лишённой микроподтеканий «корневой пломбы» из СИЦ;

· как материал выбора для пломбирования корневого канала при операции резекции верхушки корня.

Показания:

- прямое пломбирование корневых каналов (рекомендуется применять с гуттаперчевым штифтом);

- ретрогр

2015-02-14

2015-02-14 4163

4163