Конструкция машин постоянного тока

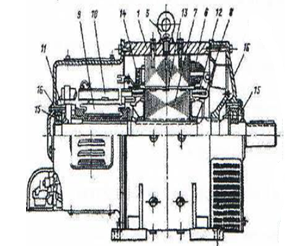

На рисунке 1.1 приведен чертеж современной машины постоянного тока

|

Рисунок 1.1- Общий вид машины постоянного тока

с продольным и поперечным разрезами. Статор состоит из станины 1 и прикрепленных к ней главных 2 и дополнительных 3 полюсов. Станину машин относительно небольшой мощности изготовляют из отрезков цельнотянутых труб, а у более крупных машин выполняют сварной из толстолистового стального проката. Для закрепления машины на фундаменте или исполнительном механизме к нижней части станины приваривают лапы 4, а для возможности транспортировки в станину ввертывают рым- болты 5.

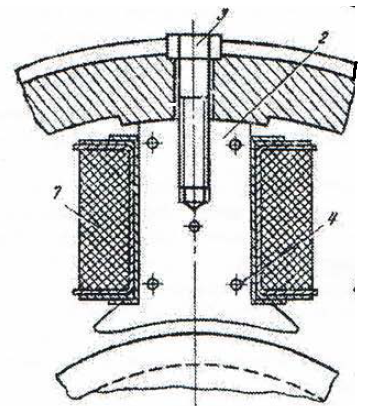

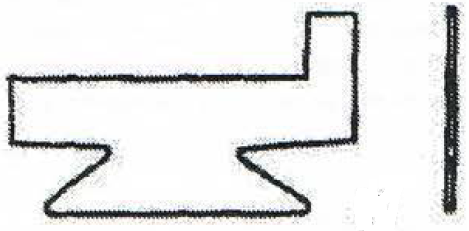

Сердечники главных полюсов (рисунок 1.2) собирают из штампованных

а) а) |  б) б) |

1- полюсный наконечник; 2- сердечник полюса; 3- крепежный болт;

4- заклепки; 5- стержень; 6- нажимной лист; 7- обмотка

Рисунок 1.2 - Главный полюс машины постоянного тока с креплением его к станине болтами, ввернутыми в полюс (а) и в специальный стержень

листов электротехнической стали толщиной 1 мм. Листы спрессовывают в пакет и скрепляют стальными заклепками 4, число которых принимают не менее четырех. Крайние листы 6 полюса выполняют из более толстой стали (4—10 мм) во избежание распушения листов.

Для того чтобы получить необходимый характер распределения магнитного поля в воздушном зазоре, полюс заканчивают полюсным наконечником определенной формы. Воздушный зазор между полюсами и якорем или выполняют одинаковым по всей ширине полюсного наконечника, или под краями наконечника вследствие его скоса делают больше. Иногда выполняют эксцентричный воздушный зазор, при котором центры радиусом якоря и наконечника полюса не совпадают. Зазор при этом постепенно увеличивается от середины к краю полюса (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 - Главный полюс при эксцентричном воздушном зазоре

На сердечнике полюса размещают обмотку возбуждения 6 (смотреть рисунок 1.1). Обмотку возбуждения изготовляют в виде катушек из медных изолированных проводников круглого или прямоугольного сечения. Катушки изолируют лентой, после пропитки и сушки насаживают на сердечник полюса и закрепляют стальными пружинящими рамками. Иногда для увеличения поверхности охлаждения катушку делят на две части. Полюс с надетой на него катушкой прикрепляют к станине болтами (смотреть рисунок 1.1). Болты ввертывают в полюс, в теле которого предусматривают отверстия с резьбой Для более надежного крепления полюса у крупных машин и машин, работающих в условиях тряски, болты 3 вворачивают в специальный стержень 5, вставленный в полюс (смотреть рисунок 1.2 б).

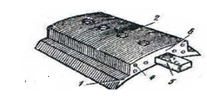

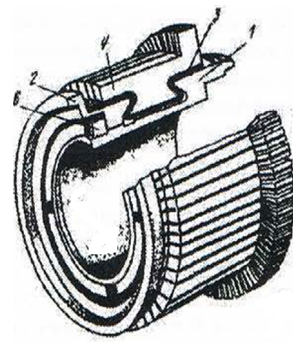

Якорь (смотреть рисунок 1.1) состоит из сердечника 7, обмотки 8 и коллектора 9. Сердечник якоря выполняют из одного или нескольких пакетов, которые собирают из листов, вырубаемых из электротехнической стали. После штамповки листы лакируют. При длине сердечника менее 25 см его изготовляют из одного пакета (рисунок 1.4), а при большей длине — из не

1- сердечник (состоит из одного пакста);

2- бандажи; 3- коллектор

Рисунок 1.4 - Якорь машины постоянного тока

скольких (рисунок 1.5). Между пакетами с помощью специальных распорок об

1- пакеты сердечника; 2- аксиальные вентиляционные каналы; 3- бандажи; 4- коллектор

Рисунок 1.5 - Якорь машины постоянного тока (сердечник состоит из трех пакетов)

разуются вентиляционные каналы, предназначенные для лучшего охлаждается якоря. В листах якоря вырубают пазы, в которые укладывают обмотку якоря. Собранный сердечник якоря спрессовывают между двумя нажимными шайбами и закрепляют на валу втулкой либо пружинным разрезным кольцом.

Укладка обмотки в пазы обеспечивает надежное ее закрепление на вращающемся якоре и уменьшает воздушный зазор. Форму пазов выбирают овальной полузакрытой для машин небольшой мощности и прямоугольной открытой для машин средней и большой мощности (рисунок 1.6). Между

б) б) |

а) овальный, б) прямоугольный; 1 проводник, 2 изоляция, 3 клин

Рисунок 1.6 - Пазы машин постоянного тока

стенками паза и проводниками обмотки укладывают изоляцию (пазовая изоляция). Обмотку в пазу закрепляют клином из стеклотекстолита (рисунок 1.6) или бандажами, располагаемыми в кольцевых канавках сердечника якоря (позиция 13 на рисунке 1 и позиция 2 на рисунке 1.4) Вне пазов (в лобовых частях обмотку закрепляют бандажами (позиция 12 на рисунке 1.1) из проволоки или стеклоленты.

Станина, сердечники полюса и якоря являются участками магнито- провода, по которым замыкается магнитный по ток, изданный обмотками возбуждения. Для уменьшения магнитного сопротивления по пути этого потока все указанные участки выполняют из стали, имеющей улучшенные магнитные характеристики. Для уменьшения магнитного сопротивления воздушный зазор между якорем и полюсами стараются брать меньше Обычно он составляет доли миллиметра у небольших машин и несколько миллиметров у машин большей мощности. При вращении якоря его сердечник будет перемагничиваться, в нем будут индуцироваться переменные (вихревые) токи, которые будут вызывать потери. Для снижения потерь от вихревых токов сердечник, как указывалось, собирают из отдельных листов. Из-за зубчатого строения якоря поток в зазоре будет пульсировать, в результате чего в полюсном наконечнике также будут наводиться вихревые токи, для уменьшения которых наконечник и весь полюс собирают из отдельных листов.

Коллектор состоит из большого числа электрически изолированных друг от друга пластин, которые штампуют из профильной меди (рисунок 1.7). Изоляцию

а)

б)

Рисунок 1.7 - Коллекторная пластина (а) и изоляционная прокладка (б)

осуществляют тонкими прокладками, вырубленными из миканита (прессованной слюды), которые закладывают между медными пластинами Прокладки имеют форму пластин. Набор коллекторных пластин с прокладками должен быть прочно закреплен и иметь строго цилиндрическую форму.

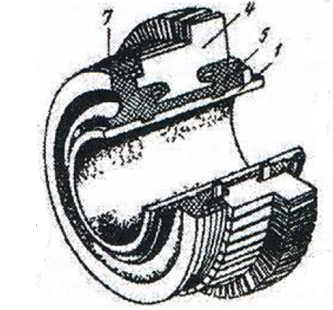

По способу крепления пластин существует большое многообразие конструкций коллекторов, две из которых показаны на рисунке 1.8. На рисунке

а) а) |  б) б) |

Рисунок 1.8 - Коллектор машины постоянного тока с металлическим (а) с пластмассовым (б) корпусам

1.8, а коллекторные пластины зажимают между корпусом и нажимным фланцем. Корпус и нажимной фланец выполняют из стали, а для изоляции на них надевают миканитовые манжеты. На рисунке 1.8, б показано крепление пластин с помощью пластмассы. В настоящее время для машин небольшой и средней мощности наибольшее применение находят коллекторы на пластмассе.

Собранный коллектор насаживают на вал и закрепляют от проворачивания шпонкой. К каждой коллекторной пластине подсоединяют проводники от секции, из которых состоит обмотка якоря. Для возможности подсоединения проводников у коллекторных пластин со стороны, обращенной к якорю, выполняют выступы, называемые петушками, в которых фрезеруют шлицы. В эти шлицы закладывают и затем запаивают проводники обмоток.

По коллектору скользят щетки, которые размещаются в щеткодержателях (рисунок 1.9). Щеткодержатели выполнены с радиальным или наклонным по

а) а) |  б) б) |

1- Обойма щеткодержателя, 2- щетка, 3- нажимная пружина, 4- гибкий канатик, 5- колодки для закрепления щеткодержателя на пальцах

Рисунок 1.9 - Щеткодержатели радиальные (а) и наклонные (б)

отношению к поверхности коллектора перемещением щетки. Наиболее распространенными являются щеткодержатели с радиальным перемещением щетки. Наклонные (реактивные) щеткодержатели применяют для машин с односторонним направлением вращения. Щетки прижимаются к коллектору пружинами. Щеткодержатели закрепляют на цилиндрических или призматических пальцах 10 (смотреть рисунок 1.1), которые в свою очередь закрепляют на траверсе. Пальцы выполняют из гетинакса либо из стали, отпрессованной пластмассой в месте сочленения с траверсой. Обычно число пальцев выбирают равным числу полюсов.

При работе машины может наблюдаться искрение щеток Для улучшения работы щеточного узла в машинах постоянного тока применяют дополнительные полюсы. Сердечники дополнительных полюсов 3 (смотреть рисунок 1.1) выполняют цельными из толстолистовой стали или собранными из листов электротехнической стали толщиной 1 мм. На сердечниках размещают катушки обмотки дополнительных полюсов N (смотреть рисунок 1.1). Дополнительные полюсы располагают между главными полюсами и прикрепляют к станине болтами.

Якорь вращается в подшипниках 15 (смотреть рисунок 1.1), которые размещаются в подшипниковых щитах 16.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные конструктивные единицы машин постоянного тока.

2. Конструкция статора.

3. Конструкция якоря

4. Конструкция щеткодержателя.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

УСТРОЙСТВО МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Цель работы: изучить конструкцию машины постоянного тока

Машина постоянного тока состоит из неподвижной части - статора и вращающейся части - якоря.

Если в якоре происходит процесс преобразования механической энергии в электрическую, то мы имеем дело с генератором. Если же электрическая энергия преобразуется в механическую, то мы имеем дело с электродвигателем.

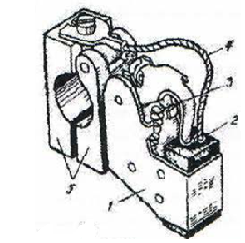

Между неподвижной и вращающейся частями имеется зазор. Неподвижная часть (рисунок 2.1) состоит из корпуса (станины); главных полюсов,

Рисунок 2.1 – Неподвижная часть машины постоянного тока

предназначенных для создания основного магнитного потока; добавочных полюсов, служащих для достижения безыскровой работы щеток на коллекторе (улучшения коммутации).

К станине крепят болтами подшипниковые щиты, главные и дополнительные полюсы.

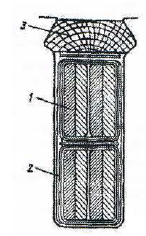

Основной (главный) полюс (рисунок 2.2) имеет сердечник, набранный из

Рисунок 2.2 – Полюса машины постоянного тока

листов электротехнической стали толщиной 0,5- 1мм, стянутых шпильками.

На сердечник насаживается катушка обмотки возбуждения. Нижнюю часть сердечника (полюсный наконечник) выполняют так, чтобы воздушный зазор увеличивался от центра полюса к его концам. Это делается для того, чтобы уменьшить искажение поля под действием реакции якоря и рассеяние главного поля в зоне коммутации.

У компенсированных машин постоянного тока в основных полюсных наконечниках выштамповывают специальные пазы для размещения компенсационной обмотки.

Число главных полюсов всегда четное, причем северные и южные полюсы чередуются, что достигается соответствующим соединением катушек обмотки возбуждения полюсов. Катушки всех полюсов соединяют последовательно. Полюсы крепятся к станине болтами или шпильками.

Дополнительный полюс (рисунок 2.2) состоит из сердечника, изготовляе

мого из стали, и обмотки, изготовляемой из медных шин прямоугольного сечения.

Обмотки дополнительных полюсов соединяют последовательно с обмоткой якоря, а сами полюсы устанавливают между главными полюсами и крепят к станине болтами. Воздушный зазор под дополнительными полюсами делают значительно больше, чем под главными полюсами. Поперечное сечение дополнительных полюсов расширяется в сторону корпуса. Это увеличивает поверхность прилегания добавочного полюса к корпусу, что дает большую устойчивость и предупреждает насыщение от большого потока рассеяния дополнительных полюсов.

Для создания электрического контакта с поверхностью коллектора в машине устанавливают щетки, которые прикрепляют к щеткодержателю.

Щеткодержатель (рисунок 2.3) состоит из нажимных пластин; пружины, передающей давленйе на щетку; и из обоймы.

| Щеткодержатели со щетками | Лучевая траверса |

Рисунок 2.3 - Конструкция щеточного узла

Для п рисоединения элементов электрической цепи машины к щетке используется гибкий медный тросик. Все щеткодержатели одной полярности соединяют между собой сборными шинами, присоединенными к выводам машины. Щеткодержатели крепят на траверсе.

Якорь машины постоянного тока состоит из сердечника якоря с обмоткой, коллектора, вентилятора и вала с подшипниками.

Сердечник якоря (рисунок 2.4) машины представляет собой пакет из листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм, которые для уменьшения потерь от вихревых токов изолируют друг от друга лаком.

| Сердечник якоря | Укладка секций обмотки якоря |

Рисунок 2.4 - Конструкция якоря

Пакет запрессован на валу якоря и удерживается в сжатом состоянии нажимными шайбами. Для лучшего охлаждения машины в сердечниках якоря устраивают вентиляционные каналы. Каждый лист пакета якоря имеет зубцы, пазы и вентиляционные отверстия.

В пазы сердечника укладывают проводники обмотки якоря (рисунок 2.4). Обмотку якоря присоединяют к пластинам коллектора.

На рисунке 2.5 показан коллектор, собранный из пластин твердотянутой меди,

Рисунок 2.5 - Разрез коллектора

изолированных друг от друга и от вала якоря миканитовыми прокладками и манжетами. Коллектор состоит из корпуса, стяжных болтов, нажимного кольца и миканитовых прокладок. Для удобства монтажа и обеспечения прочности крепления коллекторные пластины выполняют в форме "ласточкина хвоста". Соединяют коллекторные пластины с проводами обмотки якоря с помощью "петушков", которые имеют прорези для укладки и запайки в них концов секций обмотки якоря.

На рисунке 2.6 показано устройство машины постоянного тока.

Рисунок 2.6- Устройство машины постоянного тока (генератор)

К корпусу, с установленными полюсами, при помощи стяжных болтов крепятся крышки с подшипниками, удерживающими вал машины. На задней крышке установлены щеткодержатели со щетками. Якорь машины состоит из сердечника, обмотки и коллектора. На валу якоря укреплен приводной шкив с вентилятором.

На рисунке 2.7 показан якорь машины постоянного тока в сборе.

Рисунок 2.7 - Якорь постоянного тока в сборе

На рисунке 2.8 показана конструкция крышек.

Рисунок 2.8 - Конструкция крышек

На рисунке 2.9 показана конструкция траверсы со щетками.

Рисунок 2.9 - Траверса

Основные виды исполнения машин постоянного тока различаются по степени защиты от воздействия окружающей среды.

| Генератор серии НД на 3-30 кВт, 6-1В, 725-1455 об/мин (двухколлекторный) | Генератор серии ГП на 1100 кВт, 25В, 750 об/мин |

Рисунок 2.10- Машины в открытом исполнении (якорь открыт с торцов)

Электродвигатель серии ПН Разрез машины серии ПН

на 0,25- 200 кВт, 110,120,440 В,

до 2870 об/мин

Рисунок 2.11- Машины в защищенном исполнении

| Электродвигатель серии ДП на 2,8- 106 кВт, 220- 400 В, до 1200 об/мин (крановый) | Автомобильный стартер СТ-21 на 1,1 кВт, 12 В, 1900 об/мин. |

Рисунок 2.12- Машины в закрытом исполнении (влаго- и пыленепроницаемые)

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Основные узлы машины постоянного тока?

2. В чем основное отличие генератора ПТ от двигателя?

З.Чем главный полюс отличается от дополнительного?

4. Как осуществляется электрический контакт с поверхностью коллектора?

5. Из каких частей состоит якорь машины постоянного тока?

6. Из каких частей состоит коллектор машины постоянного тока

7. Как соединяют коллекторные пластины с проводами?

8. В чем отличие МПТ различных исполнений?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Цель работы: изучение конструкции машин постоянного тока

1. Внимательно изучить основное содержание работы.

2. Подготовить краткое описание назначения, принципа действия и конструктивных особенностей машин постоянного тока.

3.Ответить на контрольные вопросы

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Вентильный двигатель

Вентильные двигатели являются разновидностью двигателей постоянного тока, у которых коллекторно-щеточный узел заменен полупроводниковым коммутатором.

Наличие коллекторно-щеточного узла в двигателях постоянного тока осложняет их эксплуатацию (так как требуются периодическая замена щеток и чистка коллектора), ограничивает их предельную мощность, не позволяет применять их в агрессивных и взрывоопасных средах. Вентильные двигатели лишены этих недостатков. Применение их началось относительно недавно и связано с развитием полупроводниковой техники. В настоящее время серийно выпускаются вентильные двигатели относительно небольшой мощности.

Полупроводниковый коммутатор в вентильных двигателях выполняет те же функции, что и коллекторно-щеточный узел в обычных двигателях постоянного тока, то есть изменяет направление тока в проводниках секций обмотки якоря при переходе из зоны действия полюса одной полярности в зону действия полюса другой полярности. Эго необходимо делать, для того чтобы вращающий момент, создаваемый током, протекающим в секции, всегда сохранял одно и то же направление

Чтобы исключить скользящий контакт в цепи якоря, для вентильных двигателей обычно применяют обращенную конструкцию машины постоянного тока. В этой конструкции обмотку якоря размещают на неподвижном статоре, а полюсы — на роторе.

Магнитное поле возбуждения может создаваться электромагнитным путем, для чего на полюсах размещают обмотку возбуждения, получающую питание от сети постоянного тока через расположенные на валу ротора контактные кольца.

Как известно, мощность возбуждения в несколько десятков раз меньше мощности якоря, поэтому работа щеточного контакта в этой цени протекает более надежно, чем в якорной. Наряду с электромагнитным в вентильных двигателях часто применяется магнитоэлектрическое возбуждение. Для этого в полюсах устанавливают постоянные магниты. В этом случае скользящий контакт будет отсутствовать как в цепи якоря, так и в цепи возбуждения. Такие двигатели называют бесконтактными двигателями постоянного тока. Для пояснения принципа действия вентильного двигателя на рисунке 1 изображена

Рисунок 3.1- Схема вентильного двигателя с замкнутой обмоткой якоря

его принципиальная схема. Для сопоставления на рисунке 2 дана схема

Рисунок 3.2 - Обращенный двигатель постоянного тока

коллекторного двигателя постоянного тока в обращенном варианте. У последнего коллектор неподвижен, а щетки механически связаны с валом машины и вращаются вместе с ротором.

У коллекторного двигателя секции подсоединяются к коллекторным пластинам, а в вентильном двигателе — через реверсивный управляемый полупроводниковый ключ — непосредственно к сети постоянного тока.

Для момента времени, изображенного на рисунке 3.2, показано распределение тока в секциях обмотки якоря. При повороте полюсов и щеток секции 1, 2, 3 и т. д. поочередно переходят в зону действия нижнего полюса, и соответственно в них будет изменяться направление тока. У вентильного двигателя для того же момента времени (рисунок 3.1) ток в обмотку якоря поступает через ключи I и n. Остальные вентили в это время закрыты. Распределение тока в секциях обмотки якоря будет таким же, как и на рисунке 3.2.

При повороте полюсов, ко секция 1 перейдет в зону действия нижнего полюса, ключи 1и п закроются, а откроются ключи 2 и п +1 и т. д. В результате для любых моментов времени распределение тока в обмотке якоря будет таким же, как и у коллекторного двигателя, а вращающий момент, создаваемый проводниками обмотки якоря при протекании по ним тока, будет иметь неизменное направление. Для поочередного включения ключей в зависимости от углового положения полюсов в двигателе предусматриваются специальные устройства — датчики углового положения ротора.

Датчик положения состоит из возбудителя, соединенного непосредственно с валом двигателя, и чувствительных элементов, в которых при определенных положениях возбудителя должен появиться сигнал на переключение ключей полупроводникового коммутатора. Существует большое разнообразие датчиков, в которых используются чувствительные элементы, реагирующие на изменение различных видов энергии: магнитной, электрической, световой и др

В большинстве случаев обмотку якоря вентильного двигателя нецелесообразно выполнять с таким же большим числом секций, как и у коллекторных двигателей. С уменьшением числа секций сокращаются число полупроводниковых приборов и размеры преобразователя. Обычно вентильные двигатели выполняют с числом секций 2—4. Наибольшее распространение получили трехсекционные двигатели. Обмотка якоря может быть замкнутой (по типу обмотки якоря машины постоянного тока) и разомкнутой. На рисунке 3.3

Рисунок 3.3 - Вентильный двигатель с трехсекционной разомкнутой обмоткой якоря

показана упрощенная схема двигателя с трехсекционной разомкнутой обмоткой якоря. В полупроводниковых коммутаторах в качестве ключей, включающих и отключающих секции обмотки якоря, используются тиристоры или транзисторы. Тиристоры применяются в двигателях средней и большой мощности, а транзисторы — в двигателях малой мощности.

Секции обмотки якоря могут подключаться к сети через двойные или одинарные ключи. В первом случае (рисунок 3.4) ток в секции может протекать в

Рисунок 3.4. Вентильный двигатель с трехсекционной обмоткой якоря

двух направлениях, при этом улучшается использование обмотки якоря, повышается мощность двигателя, но усложняются схема и размеры полупроводникового коммутатора.

Во втором случае (рисунок 3) использование обмотки якоря ухудшается, но уменьшаются размеры полупроводникового коммутатора. Включение обмоток якоря через одинарные ключи применяется в двигателях малой мощности.

Как следует из сказанного, вентильный двигатель состоит из трех функционально связанных между собой частей: собственно электродвигателя Д, датчиков положения ДП и полупроводникового коммутатора ПК (рисунок 5).

Рисунок 3.5 - Функциональная схема вентильного двигателя

Механические характеристики вентильных двигателей при большом числе секций подобны аналогичным характеристикам коллекторных двигателей. При ограниченном числе секций, когда каждая из них будет иметь большое число витков, механические характеристики из-за влияния индуктивности L(L~w) отклоняются от линейного характера и тем сильнее, чем больше L (рисунок 3.6)

1- без учета индуктивности секции; 2- с учетом индуктивности

Рисунок 3.6 - Механические характеристики вентильного двигателя

Регулировать частоту вращения вентильных двигателей можно теми же способами, что и в коллекторных двигателях. Широкое применение находят широтно-импульсный способ регулирования напряжения, для чего используется имеющийся полупроводниковый коммутатор.

2015-02-14

2015-02-14 1073

1073