КАК ОСОЗНАТЬ СЕБЯ В ПОЧЕРКУШКАХ

Всегда ли мы отдаем себе отчет в том, что делаем? Не всегда — ответит тот, кто знаком с психологией. Осознаваемое — это всего лишь маленькая верхушка огромного айсберга—бессознательного.

Одни люди глубоко убеждены, что хорошо знают себя и никакая психология им не нужна. Другие, даже дожив до старости, не приходят к пониманию своей сущности, своего места в жизни. Они больше и больше насыщают себя разнообразными знаниями в области психологии, антропологии, экстрасенсорики, но... тайна остается тайной. Можно с уверенностью утверждать, что заблуждаются и те, и другие. Только одни либо поставили на себе крест, явно не осознавая этого, либо также неосознанно защищают свое «Я» от возможных разочарований. Те же, кто считает невозможным себя понять, хотя все время и пытаются сделать это, знают о себе достаточно много, но познание внутреннего мира человека также бесконечно, как и всего окружающего нас космоса.

Психоаналитический тест «Рисунки на заданную тему» дает дополнительную пищу для размышлений. Овладение знаниями в этой области полезно не только для самодиагностики, но и для решения задач управления персоналом.

|

|

|

Почерк и рисунки (почеркушки), сопровождающие основной текст, — ценный материал для изучения человека. Несмотря на всю их очевидную бесполезность один психоаналитик назвал почеркушки «прибежищем подсознательного». Что же проявляем мы на страницах блокнота во время различных совещаний? Если непроизвольные рисунки — это просто безвредное марание бумаги, то почему тогда обязательной процедурой в ООН стало уничтожение всех оставшихся после совещаний листов бумаги? И еще более любопытно то, что мы сами выбрасываем свои рисунки. Почему мы так поступаем? Может быть, потому, что они могут рассказать о нас куда больше, чем это для нас допустимо. Как возникающие в глубине нашего подсознания сны, почеркушки наполнены сложными, исключительно индивидуальными, проявляющими наши подлинные желания, страхи и потребности, символами.

Как и писание дневников, нецеленаправленное рисование, в том числе и наши почеркушки, представляют собой достаточно интимное дело. Это как и личные письма, в которых не только содержание интимно, но и форма передачи мысли или почерк. Другое дело, что весь этот процесс бессознателен и только наше внимание к нему «высвечивает» какие-то скрытые особенности душевной жизни.

Многие любят рисовать, особенно в минуты и часы, когда нечем себя занять, но есть возможность либо писать, либо что-то чиркать. При этом часто мы не отдаем в этом себе явного отчета. Зачастую почеркушки на бумаге так же «незначимы» для нас, как наши сновидения. Однако если мы пытаемся толковать свои сновидения, то проанализировать свои рисунки мало кто пытается. Сновидения, если они «выходят» на уровень сознания, более очевидны, так как там есть образы и ощущения, удовольствия—неудовольствия. Рисунки же, часто в силу плохих графических способностей, менее удачны, и поэтому они могут быть менее яркими.

|

|

|

Тот же, кто утверждает, что не видит снов, скорее всего, просто это не осознает. Так же как и тот, кто пытается отрицать, что никогда не сделал непроизвольных рисунков, хотя бы на запотевшем стекле, на песке или еще где-либо.

Одной из причин создания непроизвольных рисунков является то, что в этом находят выход наши эмоции. Почеркушки как бы сами собой появляются на полях деловых бумаг. Одни рисуют животных, другие абстрактные символы, но все это продукт слабо осознаваемой душевной жизни, реакции на происходящее. Не случайно мы не делаем этого в театре и кино, так как там образы и чувства заполняют нас. Но когда мы слушаем лекции, мы как бы компенсируем недостаточность образов и чувств рисованием, чирканьем чего-то, порой мало понятного, но только для непосвященных.

Рисунки скрашивают томительное ожидание. Непроизвольные и незамысловатые стрелы, треугольники и круги, квадраты и другие образы часто удерживают нас «на плаву», так как более динамичны, чем монотонный голос преподавателя, лектора. В сложных ситуациях ручка и бумага помогают обрести уверенность, так как в рисунках и словах, в схемах и почеркушках появляется что-то вполне определенное.

На совещаниях, особенно если идет «накачка» или «разнос», рисунки—единственное спасение, возможность удержать равновесие и не выскочить, не вспылить.

При более спокойных обстоятельствах рисунки в виде определенных предметов способствуют самореализации нашего «Я». Не все придают своему «Я» значение, но оно только ждет своего случая реализоваться в общении. Чаще всего мы выплескиваем в разговоре свои переживания, снимая с себя частично и груз нерешенных задач. Характерно, что предмет общения может и не касаться того, что нас прямо волнует. «Исповедь на заданную тему» происходит опосредованно, через разговор по другим вопросам. У женщин чаще, чем у мужчин, общение заменяет реальную возможность самореализации. В силу своих преобразующих начал мужчина проще решает свои внутренние неудовлетворенности: он «болеет» в спортивных состязаниях мысленно «забивая голы», «обгоняя другие машины на трассе» и т. д.

Когда же общение невозможно, самореализация выплескивается на бумагу: пишутся трактаты о переустройстве жизни, сочиняются стихи и рисуются какие-то условные схемы или предметы.

В непроизвольных рисунках находят «выход» наши подсознательные потребности, ожидания, мысли и чувства. Рисуя на скучном совещании дом, дачу, природу, мы невольно пытаемся уйтиотэтой неинтересной, но вынужденной для нас ситуации. Часто конкретные предметы, которые мы рисуем, имеют преобладающие элементы: углы острые, прямые и тупые, дуги и круги. Изображая что-то, невольно и неосознанно мы предпочитаем один элементы другим, что зависит как от наших психических состояний, так и от свойств нашей личности, нашего «Я». Это «Я» может быть «большим» или «малым», «треугольным» или «круглым», «квадратным» и «однозначным» или «затейливым» с множеством различных элементов. Рисунок человека, как и его почерк, может быть ясным, открытым, предметным или «туманным», «запутанным», «неопределенным».

Составляя из различных элементов конкретные предметы-образы, человек воплощает себя в них. Неслучайны и половые различия в выборе: смысла, предмета рисунка. Почему девочки чаще рисуют лица, дома, домашних животных, а мальчики предпочитают рисовать технику, оружие, то есть «агрессивные предметы». Даже состав элементов, из которых они составляют предметы, разный. Девочки предпочитают округлости, дуги, мягкие линии и штрихи, а мальчики выбирают углы, квадраты, «грубые» средства, изображающие технику.

|

|

|

И эта линия предпочтений в большей или меньшей мере сохраняется на всю жизнь, разделяя нас на женщин и мужчин. Конечно, среди мужчин и женщин возможны очень значительные вариации, но мужское остается мужским, а женское — женским. Ситуации могут также варьировать предпочтение формы и содержания, целей и средств.

Мы все больше или меньше любим рисовать, не отдавая себе в этом отчет. И тот, кто пытается убедить других, что он этого не делает, невольно обманывает не столько других, сколько себя. Ситуация неосознанного самообмана напоминает ту, когда, заполняя какой-либо тест, мы утверждаем: «Я никогда не опаздываю на совещание». На самом деле—это только желаемое, которое выдается за действительное.

Непроизвольное рисование не наносит нам никакого вреда, но дает выход нашим эмоциям, и никто нас за это не осудит. А в сложной ситуации, когда решается наша судьба, запись мыслей и рисунки помогают обрести уверенность. Так часто бывает при судебных разбирательствах, когда карандаш и бумага облегчают процесс слушания дела.

Итак, «витая в облаках» и бездумно чиркая на бумаге, мы графически описываем свои состояния и психологические качества. Неосознаваемые почеркушки—это язык нашего внутреннего мира. Но где же взять специалиста психолога и графолога, который бы объяснил значение непроизвольных рисунков? Вот и остаются шедевры наших мыслей и чувств на бумаге, а потоммы их выбрасываем. А сколько интересного создает ребенок, делая свои первые рисунки и обучаясь письму? Это целая раскрытая книга внутренней жизни юного творца.

Бездумное рисование на полях текста было «любимым» занятием крупных творцов и мыслителей, поэтов и писателей. От Леонардо да Винчи, создавшего первые эскизы современных технических устройств, до поэтов, часто неосознанно рисовавших на полях сюжеты поэтических произведений. Не случайно исследователи творчества порой больше внимания уделяют не самим рукописям поэтов, писателей и художников, а зарисовкам на полях. Рисунки на полях или в тексте могут говорить о муках творчества и объяснить смысл написанного. Больше того, рисунки давали творцам образную пищу для словесного изложения темы задуманного произведения. Тем же, кто превращает рукопись в издание, в книгу, рисунки дают образные ориентиры оформления ее. Так будто бы простое иллюстрирование книги превращается в сложное сотрудничество пишущего и рисующего.

|

|

|

Психологи-терапевты, работающие в психоаналитическом жанре, утверждают, и не без основания, что рисование может иметь психотерапевтический эффект не только для детей, но и для взрослых.

Замечено, что ведение дневников—это один из способов самовыражения. И чем талантливее человек, тонко чувствующий и обладающий достаточным энергетическим потенциалом, тем более вероятно стремление его к самовыражению, актуализации своих способностей. Обычно в житейской суете общение способно компенсировать выход накопленных мыслей и чувств. А когда этого нет, возникает потребность излить душу на бумаге: написать кому-либо письмо или вести дневник. Люди одинокие вольно или невольно приобщаются к различным формам творчества.

Описание событий жизни и переживаний, так же как и рисование,—не только способ самовыражения. Через самовыражение и самоактуализацию осуществляется психотерапевтический эффект. Это своеобразная «молитва» своему внутреннему «Я».

Как утверждает психолог Грегг Фурт, рисунки помогают освободить от тревоги наше сознание, поэтому рисование является лечебным процессом. Он даже утверждает, что вместо того, чтобы обучать детей письму в возрасте трех лет, мы должны позволить им рисовать до тех пор, пока им не исполнится восемь лет. В этой мысли есть не малая доля истины. Ведь обучение письму загоняет ребенка в мир слов, абстрактных понятий и уводит от естественного самовыражения, свободного от социальных ограничений. Во всяком случае в условиях научно-технической революции опосредованность и отчуждение человека от природы пагубно действует на гармоничное развитие личности. Дети же более всего чувствительны к отрыву от естества жизнедеятельности. Ранняя невротизация часто идет за счет абстрагирования восприятия и миропонимания. Не случайно японцы, одни из лидеров в компьютеризации, стали изучать влияние «человеко-машинного общения» на психику детей.

3. Фрейд, акцентируя внимание на особой роли в подсознании либидо или сексуальных влечений в жизни и деятельности человека, обратил внимание на символические значения геометрических фигур. Но 3. Фрейд не первый и, наверное, не последний, кто пытался найти объяснения нашему поведению.

Бессознательное включает в себя все, что было в личной жизни. Следы всех «забытых» фактов и событий остаются на «вечном» хранении в бессознательном. Это своеобразная «закрытая книга», история личной жизни каждого человека. Впечатления и образы, находящиеся в бессознательном состоянии, не заряжены достаточной силой энергии, чтобы достигнуть сознания. Комбинации представлений бессознательного слишком слабы и неотчетливы, чтобы стать сознательными. «Размытость» и неопределенность подсознательных впечатлений чаще выступает в сознании как «предчувствие», которому трудно дать словесное и логичное объяснение.

Попытка «вытащить на поверхность», «на свет» факты, события личной бессознательной жизни сталкивается зачастую с нравственными, эстетическими и интеллектуальными нормами и ограничениями.

Человеку трудно постоянно думать и чувствовать правдиво, правильно и возвышенно. Но каждый в обществе «приличных других людей» стремится соответствовать принятым правилам поведения. Стремление же соответствовать идеалам и нормам вытесняет все, что к ним не подходит.

Сознательное и бессознательное, взаимодействуя в конкретной жизни каждого человека, как бы «высвечивают» феномен, хорошо известный в современной социальной психологии. Это рассогласование (или диссонанс) между тремя составляющими человеческого поведения в широком смысле: «Я думаю», «Я творю», «Я делаю».

Если в нормальных цивилизованных обстоятельствах основная масса людей ориентируется на юридические и моральные, в том числе религиозные, нормы, то в условиях тоталитарных режимов им приходится «хитрить», выбирая ту форму поведения, которая обеспечивает самосохранение своего «Я». Причем самосохранение не только психическое, но и физическое. Вот в этих жестких обстоятельствах все три «Я» вступают в сильнейшее противоречие. Одно человек думает, другое говорит и третье делает. Чаще всего все рассогласования происходят на бессознательном уровне, так как самоконтроль сознания настраивается «на волну ожиданий репрессивных действий» общества. Но и в этих условиях давления бессознательное находит выход и приводит мысли и слова в соответствие с действиями человека. А действия должны быть у всех похожими, «равноценными» и «равноправными». Так и возникло летучее выражение «одобряем», как средство спасения «Я» от реальной лжи и демагогии.

Человеку вообще приходится вести постоянную работу над тем, чтобы хотя бы понимать различия между тем, что он думает, что говорит и что делает. Значительная часть людей настолько привыкает к рассогласованию всех трех «Я», что оно им кажется вполне естественным состоянием психики. Эти сосуществующие рассогласования – своеобразный защитный механизм выживания «Я» человека. Попытки же привести в согласованное состояние все три «Я» могут только усложнить жизнь человека. Поэтому проще всего не «сводить концы с концами», а жить в независимых друг от друга инстанциях:

одно дело, что я думаю но тому или иному поводу;

совсем другое, что я при этом говорю другим людям, убеждая их, что это не только слова, но и мысли мои;

наконец, действия мои: мое право вести себя так, как я считаю нужным.

Когда же человек сопоставляет все три «Я» в собственной жизни по существенным проблемам типа «быть или не быть», «в чем смысл жизни», тогда начинается достоевщина. Вот и болит душа, мучается совесть человека. А попытка найти выход самостоятельно не всегда плодотворна. Конечно, некоторые мудрецы утверждают: «Лучшим адвокатом и судьей для себя могу быть только я сам и никто другой».

Для практического типа личности—это, действительно, возможный вариант разрешения внутреннего конфликта, а для мыслителя—это тупик в бесконечный самоанализ. Практику проще: он принимает решение по факту и автоматически' «Я думаю», «Я говорю» и «Я действую» приходит в какое-то равновесное состояние. Побег практика от излишних размышлений в действие спасает его душу от «разломов».

Вполне естественно, что в триаде «Я думаю», «Я говорю», «Я делаю» каждый из трех типов людей—мыслителей, собеседников и практиков—находит свой оптимальный выход, а все остальное «загоняется» в подсознание.

Мыслитель в силу своей предрасположенности к анализу ищет истину и правду в воображаемых конструкциях. Собеседник ищет истину к правду в общении с другими людьми и, что самое интересное, находит и может успокоиться. Ну, а практик «загоняет» себя в действия, которые не оставляют времени на размышления и обсуждения проблем.

В действительности же все сложнее, поэтому неврозы, как состояние тревоги, посещают и мыслителей, и собеседников, и практиков. Другое дело, что каждый по-своему разрешает внутренний конфликт:

мыслитель пытается «все разложить по полочкам»;

собеседник выливает, и часто неосознанно, свои проблемы на других;

практик также неосознанно начинает преобразовывать действительность, причем не столько созидая, сколько разрушая ее.

Агрессия, как неудовлетворенность жизнью, различна по силе и по направлению своего «выхода». И более всего она действенна у практиков, которые воздействуют на окружающих.

Вот так казалось бы абстрактный вопрос о рассогласовании «Я думаю», «Я говорю», «Я делаю» превращается в реальность нашего бытия, а не только в личный вопрос каждого в отдельности человека.

Осознать же все это не так просто, особенно если личность получает поддержку других людей. Вот и сплачиваются различные группы, выдвигается «благоразумный лозунг», идея—и все побежали вперед к счастливому будущему.

А в массе срабатывает не только индивидуальный инстинкт самосохранения, но и проявляются законы видового и родового выживания этносов и всего человечества.

Вот малочисленные мыслители и предлагают многочисленным практикам: «А давайте остановимся и подумаем? А то ли мы делаем и туда ли бежим?» Их поддерживают чуть более многочисленные собеседники, они предлагают обсудить проблему. Ведь через общение происходит осознание того, что скрыто в нашем подсознании. Вот собеседники и ищут коллективное решение в противоречиях «Я думаю», «Я говорю» и «Я делаю».

Кто из них прав, а кто виноват? Вопрос вечный, но в критических ситуациях требует своего решения.

Осознание того, что было только в подсознании, переосмысление истории, происходящего сейчас и, наконец, прогноз будущего заставляет сопоставить индивидуальное и коллективное «Я думаю», «Я говорю» и <Я делаю».

Своеобразно поведение в критических, экстремальных ситуациях холериков (энергетически сильных и неуравновешенных), сангвиников (энергетичных, но уравновешенных), флегматиков (стойких хранителей устойчивого поведения), меланхоликов (энергетически слабых, неуверенных в себе, истеричных в поведении).

Ясно, что каждый из этих типов будет по-своему сверять инстанции «Я думаю», «Я говорю», «Я делаю». Не случайно, что во главе толпы чаще всего оказываются холерики и подыгрывающие им меланхолики. Сангвиники более уравновешенно взвешивают «все за и против», а флегматики ждут развития событий. Ведь их «золотое время»—в стабильных условиях жизни, когда все более или менее ясно и процессы идут своим чередом.

У холерика цепочка всех трех «Я» быстро переходит одна в другую: я думаю, тут же говорю и тут же действую. У меланхоликов «застревание» цепочки чаще всего происходит на «Я думаю» или робкое «Я говорю», и еще более робкое «Я делаю».

Сангвиник просчитывает, взвешивает все элементы цепочки, а флегматик делает это же еще медленнее, создавая впечатление только пассивного наблюдателя событий.

Холерики творят события, а флегматики своим безучастием их сдерживают. Но в экстремальных ситуациях все сдвигается в сторону холеричности, пока не придет усталость, разочарование или не появится надежда на выход из сложных обстоятельств.

Какая связь может быть между почерком, рисунком и тропинкой, которую протаптывает человек? Если взять все геометрические фигуры, которые прочерчивает человек везде, где это возможно, то заметим общее, типичное и единичное. По общему мы судим о человеке вообще, по типичному мы сделаем заключение о мужчинах и женщинах, о нациях и других этнических типах, а вот единичное есть индивидуальность. А в индивидуальности могут больше или меньше отразиться и типичные, и общие качества человека.

Вот я видится в тропинке, походке, жестах и мимике, в почерке и рисунке общее, типичное, единичное. Если по единичному мы устанавливаем, как и по папиллярному узору рук, кому конкретно принадлежит продукт активности, то типичное раскрывает принадлежность каждого к той или иной профессиональной, половой, этнической группе. Ну, а общее—предмет философии и психологии.

Форма и содержание рисунка могут совпадать, подчеркивая определенные потребности, скрытые смыслы, желания, и могут расходиться, что подчеркивает разлад внутреннего мира личности.

Не случайно в периоды общественных и личных кризисов у нас возникает потребность в определенности и ясности реалий и перспектив развития событий.

Неопределенность – одно из самых стрессогенных явлений. Плохая определенность порой бывает более желанной, так как ставит точки над i. Вот и мечется человек между неопределенностью и желанием иметь хорошую определенность. Это и находит свое выражение в формах и содержаниях наших рисунков. Более творческие личности несколько спокойнее относятся к неопределенности форм и содержаний, так как они позволяют развиваться воображению. Люди более однозначного смысла жизни не терпят размытых форм, только если в искусстве, где они могут допустить неопределенность. Но и здесь ясность, очевидность для них предпочтительнее полутонов, полуформ, полусмысла.

Женщины способны легче переносить неопределенность, чем мужчины, хотя, бесспорно, определенность может быть более приемлемой и для тех, и для других. Но в силу большей внутренней «привязки к очагу», дому и особенно к детям они легче удерживаются на плаву. Другое дело, если у женщины нет такой определенной привязки к дому. Тогда вариаций потребностей и поведения много больше, чем у обыкновенного мужчины. Формы поведения у женщин более разнообразны, чем у мужчин. Но и в этом случае неопределенность меньше травмирует женщин. Они легче и естественнее организуют свой быт, ближайший комфорт существования. Среди мужчин найти такую самодостаточность сложнее. Их рано или поздно кто–то подберет и утешит. В молодости помимо интересной работы мужчину и женщину стимулирует поиск своей так необходимой половины. С возрастом же либо происходит вынужденная компенсация жизненных сил в интересной работе, либо находится что–то другое, что может удерживать «на плаву». И здесь свой путь у каждого «плывущего по волнам».

В рисунках раскрывается не только явное, но и скрытое, двусмысленное. Не случайно в одной из мэрий Германии возник инцидент, когда мэр города, узнав о символах психоаналитиков, решил запретить служащим мужчинам и тем более женщинам носить галстук. Галстук, по утверждению психоаналитиков, символизирует фаллический образ. Оппонент мэра, имеющий чувство юмора, продолжил его мысль, предложив отменить продажу не только галстуков, но и бананов, огурцов и других предметов, напоминающих атрибут мужской принадлежности. Между тем при всей юмористичности ситуации, не переоценивая символику, следует знать о неосознаваемых желаниях, которые мы опредмечиваем, предпочитая те или иные формы в предметах и рисунках. Не надо только зацикливаться на этом, но знать об этом нужно, чтобы ханжески не отвергать естественные наши потребности и желания.

А теперь попробуем практически определить свое «Я» в рисунках.

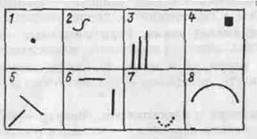

Для этого надо взять стандартный лист чистой бумаги, сложить его пополам, затем еще раз и получится четверть полного листа, сложить четверть и будет восьмушка. Разверните лист и пронумеруйте первый ряд квадратов с 1–го по 4–й и нижний, второй ряд с 5–го по 8–й. В первом квадрате нарисуйте точку по центру; во втором – зигзаг в левом верхнем углу; в третьем – три линии в нижнем левом углу; в четвертом – маленький черный квадрат в правом верхнем углу; в пятом – две диагональные и непересекающиеся линии в левом нижнем углу; в шестом – горизонтальную и вертикальную линии; в седьмом – в правом нижнем углу дугу, состоящую из девяти точек; в восьмом квадрате – дугу выпуклую и расположенную по центру и выше середины квадрата.

После этого дается инструкция для самого себя или для других испытуемых: «Представьте себя людьми, совершенно свободными от забот. Нет проблем, но есть возможность поиграть и порисовать на листе бумаги. Символы в восьми квадратах – только мотив возможного творчества, и Ваше дело распорядиться им как будет угодно.

Нарисуйте картинку или фигуру в каждом из квадратов, продолжив точки, линии, полуокружности и другие образцы символов. Время работы не ограничивается, хотя и не следует его затягивать (обычно 20 – 30 минут достаточно, чтобы все успели реализовать свои замысел).

Одно из основных условий рисования: не стремитесь делать красивые и осмысленные рисунки. Надо довериться своему состоянию и импульсам души, а карандаш или ручка пусть следуютзаними».

ТЕСТ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО РИСУНКА*

Возьмите чистый лист бумаги для пишущих машинок, карандаши цветные и резинку.

Сложите этот лист пополам, потом еще раз пополам и еще раз пополам, чтобы получилась восьмушка. Разверните лист и, положив ею горизонтально, пронумеруйте слева направо верхний ряд от 1 до 4 и нижний—от 5 до 8. Перерисуйте приведенные ниже символы (рис. 1) в соответствующие квадраты.

Рис. 1.

Инструкция: используя символы, изображенные на рисунке, постарайтесь не задумываясь прорисовать все, что приходит в голову, дайте волю своей фантазии, вспомните беззаботные минуты своей жизни. Каждый из предложенных символов вызывает какие-то ассоциации, чувства, образы. Вот и попытайтесь их изобразить. Надо как бы продолжить символ: точку, закорючку, три вертикальных линии, темный квадрат и т. д. Можно рисовать, пока не надоест этим заниматься. Использование цвета должно усилить образы.

После выполнения этого задания, переверните лист и снова пронумеруйте как первый раз. В первом ряду (с 1-го по 4-й квадрат) наверху, не занимая много места, напишите слова: гнев, радость, умиротворенность, депрессия; в нижнем ряду в 5, 6, 7 квадратах слова: человеческая энергия, женственность, болезненность, а в 8 квадрате любое слово, пришедшее на ум. Это любое слово может означать человеческое качество—переживание.

В этих рисунках не может быть правильного и хорошего, неправильного и плохого—это наша человеческая жизнь.

Можно закрыть глаза и пуститься в путь по реке собственных чувств и образов, ощущений и символов.

Обычное время рисования каждого теста 20 минут, но можно и больше, если вам трудно остановиться. Если возникает желание сделать все еще раз — рисуйте до полного самораскрытия. Рисование—это способ разрядки и зарядки энергией, и главное—самореализации личности, ее творческих начал.

Вы должны набрать коллекцию из 100 и более рисунков и научиться их интерпретировать. Из всего нарисованного можете выбрать то, что нравится больше всего и выслать нам.

Предварительная интерпретация предполагаетвыделение следующих характеристик рисунков и почерка.

Фактор нажима. Сильное давление—амбициозность, решительность, слабое — неуверенность, депрессивность.

Преобладающие линии. Горизонтальные—слабость, женственность, вертикальные — уверенность, мужественность.

Размер рисунков и почерка. Сверхбольшие—экспансивность,

маниакальность, маленькие — астеничность, депрессивность, скромность.

Расположение в пространстве. Вверху — нереальный оптимизм, внизу—неуверенность, сбоку—желание иметь поддержку, в центре—нормальное состояние души.

Психологическое объяснение восьми квадратов:

1-й квадрат—«Я» человека и его место в мире» (в том числе открытость—закрытость, женственность—мужественность).

2-й квадрат—«Я» и его движение или обездвиженность в жизненном пространстве, освоение пространства или самоограничение «Я».

3-й квадрат—«Ясность мотивов поведения и стремлений «Я» (дальше и вперед или «лучше не высовываться»).

4-й квадрат—«Проблема «Я»—активное или пассивное отношение к преградам на жизненном пути».

5-й квадрат—«Возможность продолжения жизненного пути при наличии препятствий» (пассивность—агрессивность, женственность — мужественность).

6-й квадрат—«Символ прошлого и настоящего, отношений с близкими» (симметричность — удовлетворенность, асимметричность — разлад).

7-й квадрат—«Деликатность—чувственность» (сохранение идеи точек—навязывание других графических идей).

8-й квадрат—«Убежище—«Я» (в природе, среди других людей, в материальном ком(рорте).

ГРАФОЛ0ГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Фактор нажима или давления. Многое зависит от пишущего и рисовального инструмента. Возможности, естественно, разные, но даже при использовании одного и того же средства выявляются существенные различия. Исключительно сильное надавливание карандашом на бумагу говорит о том, что человек испытывал сильное психологическое напряжение, был подчеркнуто активен. А если это не один штрих или линия, а устойчивая особенность, можно предположить, что личность агрессивна и амбициозна, особенно если процедура рисования проходит в присутствии других людей. Амбициозное лицо, человек с высокой претензией быть лучше других, еще ярче, сильнее будет демонстрировать свою волю, монополию, естественно, редко это осознавая. Исключительно легкий нажим, «деликатное» почирикивание карандашом может означать неуверенную, колеблющуюся личность. Даже рисуя, такой человек выдает свою боязненность и нерешительность, пассивность личности. Вместе с тем легкость, своеобразная мягкость в надавливании на карандаш говорят о подвижности и гибкости мышления человека. Разница в надавливании подтверждается в почерке, и особенно в подписи или факсимиле автора.

Характерно, что сильное давление на карандаш аналогично уверенной, четкой походке, мимике, жестам, позе и речи, а мягкое надавливание—легкой ходьбе, мимике, жестам и речи.

Фактор преобладающих линий и отдельных штрихов. Линии и штрихи в рисунках, несмотря на их подчинение образу, смыслу предмета, имеют свои тенденции предпочтений. Преобладающие горизонтальные линии могут означать слабость, боязливость. Они символизируют желание не высовываться, быть наравне с другими. Часто предпочтение, отдаваемое горизонтальным штрихам, специалисты связывают с женственностью. А женственность, как олицетворение мягкости, тепла и уюта, характеризуется спокойствием и горизонтальным расположением линий и рисунков.

Вертикальные же линии связывают с самоуверенностью, решительностью, что больше свойственно мужским началам в человеке. Даже чисто биомеханически вертикальные линии требуют большей активности. Прямые и жесткие штрихи указывают на агрессивность, -экспансивность автора, претензии в освоении пространства. А это, но утверждению генетиков,—главное природное свойство именно мужских начал. Преобладание кривых линий свойственно женственной и конформной личности. Эмансипированным женщинам часто не нравится, когда им приписываются свойства податливости и конформности. Но это природа.

Частое изменение направления штрихов может говорить об обеспокоенности человека. Неосознанная смена направлений штрихов выдает то качество, которое в нормальных обстоятельствах, по крайней мере мужчины, пытаются скрыть. Это же свойство у «слабого пола» может восприниматься как «женское непостоянство». Не случайно ветреность женщин бывает так желаема мужчинами, хотя признаться в этом не всегда готовы и мужчина, и женщина. «Да—нет»—один из способов привлечь внимание, заставить заинтересоваться. У мужчин непостоянство оценивается отрицательно как женщинами, так и самими же мужчинами, хотя и здесь могут быть разные вариации. В целом же мужчинам приписывается такое качество, как агрессивность, и это отражается в преобладающих прямых и жестких штрихах в графических изображениях, в соответствующих жестах и походке. Не случайно специалисты утверждают, что походка и особенно жесты свидетельствуют об интенсивности переживаний.

Удлиненные линии предполагают импульсивный, легко возбудимый темперамент. Страстные и увлекающиеся холерики, переживающие сильно и кратковременно, выплескивают свою активность не только через жесты и походку, но и на бумагу.

Твердые, удлиненные, вертикальные линии свойственны практическому складу личности. А «практик»—это человек действий, а не рассуждений и разговоров. Для него смысл жизни в реализации любых задач и планов. Любое принятое решение они отстаивают до конца, даже если оно стало неверным к моменту начавшейся деятельности. Энергетичность и уверенность походки, решительные жесты как бы отпечатываются в рисунках, застывая в них и «выдавая» тип личности атлетика-практика.

Наоборот, прерванные, как бы незаконченные и зигзагообразные линии означают чувство беззащитности, медлительность и зависимость от внешних обстоятельств. Это антипод практика. Чаще всего такие особенности зигзагообразности и незаконченности свойственны мыслителям, для которых смысл жизни не столько в форме; а в содержании, в идее, в мысли. То же можно увидеть в походке: угловатой, неуклюжей и неуверенной, в жестах, которые либо отсутствуют, либо сдерживаются автором. Но еще больше связь характера линий и типа личности практика и мыслителя выявляется в речи. Если у мыслителя речь замедленная, слабовыразительная, тихий голос и избегание шума, то у практика с трудом приглушаемый голос, резкие и четкие фразы.

Размер рисунков в пространстве. Поле или пространство, на котором может быть сделан рисунок, самые разнообразные: от ма леньких блокнотных бумажек до больших полотен. Но независимо от того, какое пространство может быть использовано автором, он «ютится» на маленькой территории или, наоборот, захватывает все, что только можно. Рисунки большого размера предполагают экспансивную, агрессивную личность, зачастую лишенную чувства меры. Крупные рисунки подчеркивают маниакальность, посягающую на вес окружение. Рисунки же малых размеров, помещенные в ограниченное пространство, при любом (малом или большом) поле, предполагают у автора комплекс неполноценности. Смысл этого комплекса в неуверенности личности, в недооценке своего интеллектуального, коммуникативного и, главное, практического потенциала. Это неосознаваемое желание спрятаться в укромном уголке, потребность быть незамеченным в открытом пространстве. Боязливость естественно сказывается на эффективности деятельности субъекта. Его поведение становится неадекватным тем условиям, которые требуют активной самореализации, самовыражения. Малые размеры рисунков, как и вообще всех графических движений, чаще бывают у лиц со слабым соматическим здоровьем. Хронические, вялотекущие болезни у астеничных людей, имеющих.хрупкое телосложение и слабую мускулатуру, могут проявиться и рисунках малых размеров, в подписи, «скромно пристроившейся» в клеточке для росписи.

Размер рисунка—тонкий индикатор состояния человека. Если в состоянии маниакальности рисунок не помещается в пространстве, то депрессия делает его чрезвычайно маленьким и непритязательным но приникну: «будто бы есть, но вроде бы и нет его».

Расположение рисунков в пространстве. Обычно приступая к рисованию или занимаясь на скучном совещании, лекции почеркушками, автор вынужден оценить возможности поля, на котором он будет размещать свой образ, замысел. Тенденция к расположению рисунков в центре страницы означает нормальную, уверенную в себе личность. Ведь центр страницы «открыт для обозрения». Стало быть, помещая рисунок в центре, человек заявляет о чувстве своей безопасности. Это самое распространенное размещение. Вместе с тем навязчиво повторяющееся расположение в центре страницы может означать чувство обеспокоенности и скованности, особенно в межличностных отношениях. Это своеобразный способ сделать все, чтобы тебя заметили, выделили из других и оценили, причем совсем необязательно, чтобы оценка была положительной, главное—это небезразличное отношение со стороны других людей. Такая потребность в контактах реализуется в «навязчивом центризме», в постоянном желании быть «на виду» у всех. Вот на бумаге, в частности, представляется такая возможность. Плохо или хорошо быть в центре? Ответ только один: если можешь—будь! Но толькосо стороны кажется просто быть в центре внимания других. Это иэнергетически непросто и ответственность перед ведомыми увеличивается.

Достаточно показательным признаком является своеобразное «движение» рисунка вверх или вниз имеющегося под рукой пространства. Расположение рисунков в верху страницы предполагает высокий уровень надежд и зачастую не очень реальный оптимизм.

Наряду с другими особенностями рисунка расположение его вверху и внизу—хороший тест для определения такого признака, как оптимизм—пессимизм. Каждый человек, оценивая свое место в жизни, ориентирован в настоящее, в прошлое или будущее. Такая ориентация может определяться состоянием «Я» в данный момент времени или быть достаточно устойчивой характеристикой человека. Оптимист, реалист и пессимист по-разному видят свое место в пространстве и в направлении движения. Для оптимиста движение вперед и вверх более характерны в рисунках, в почерке и в подписи. Реалист, более адекватно оценивающий себя и мир вокруг, старается быть в центре поля, уравновешивает рисунок в пространстве в форме квадрата. Пессимист же неосознанно располагает свой рисунок в нижнем левом углу квадрата. Он больше обращен в прошлое, в то, что «засело» в его подсознании и невольно «тянет» назад и вниз. Обращение в прошлое расходует энергию на переосмысливание, проживание того, что уже было. Для пессимистов жизнь «была только в прошлом». Они не видят прелести жизни в окружающем мире, а тем более в неопределенном и туманном будущем.

Реалист всегда живет по принципу «я здесь и сейчас». Его энергия расходуется на реальные жизненные удовольствия, он не расходует себя на «забытое» им прошлое и не строит «воздушных замков» в будущем времени.

Оптимисту часто мало того, что ему дает настоящее, и вся его энергия ориентирована на завтра и послезавтра. Он упрямо твердит себе и другим—жизнь хороша только надеждами и верой в будущее. Характерно, что оптимизм часто приносит и близкие «плоды», они—своеобразное подкрепление правоты доводов оптимистов.

Давно установлено, что на переломе истории актуально состояние оптимизма—пессимизма людей. Их пропорция неодинакова в различных социальных группах. Главное же то, что рисуночный тест вскрывает такое важное качество личности, без которого нельзя оценить перспективность руководителя, специалиста. Причем иногда оптимизм настолько велик, что рисунок не умещается в пространстве и «остатки» его располагаются где-то «за пределами листа».

Расположение рисунков в нижней части страницы означает чувство беззащитности. Когда автор пытается, как выражаются на Украине, быть «низенько-низенько», так, чтобы остаться незаме ченным, т. е. «не высовываться». Это психология людей, воспитанных под прессом тоталитарных государственных режимов, отрицающих роль личности. Функция «винтика» в государственной машине формирует чувство беззащитности, робости или, наоборот, скрытой агрессии, двойственности морали, лживости.

Пессимизм как чувство бесперспективности сопровождается депрессивными состояниями, когда жизнь окрашивается в серые и черные цвета. Депрессия проявляется в расположении рисунков в нижней части листа. Такое размещение рисунков, почеркушек указывает и на неадекватность самовосприятия и поведения человека. Недооценка себя—признак неблагополучности в жизни и деятельности. Этому способствуют и особенности темперамента. Меланхолики обычно склонны недооценивать себя, свои способности. Недостаток энергетического потенциала и недооценка меланхоликом себя приводит к такому расположению рисунка.

Некоторым дополнительным свидетельством о неуверенности является преобладающее расположение рисунка на краю страницы. Оно может означать потребность в одобрении, поощрении, в поддержке со стороны других людей. Кроме того, такое размещение указывает на боязнь автором принимать самостоятельные решения, стремление избегать нового опыта. Если рисунки располагаются в нижней части и размещаются в левом или правом углу, то все вместе это еще больше подчеркивает общую неуверенность автора. «Загоняя себя» в один из нижних углов, автор чаще всего неосознанно отводит себе в этом мире второстепенную роль.

Таким образом, характер давления и характеристика линий, размер рисунка и его расположение дают достаточно развернутый психологический портрет автора, поскольку по ним можно определить такие черты, как:

амбициозность и неуверенность;

агрессивность и пассивность

гибкость, подвижность и ригидность мышления;

боязливость и решительность;

мужественность и женственность;

импульсивность и заторможенность;

маниакальность и депрессивность;

оптимизм и пессимизм;

самостоятельность и беззащитность.

Все эти и другие психологические качества, выявляемые в рисунках и почеркушках, дополняемые другими способами тестирования и специальными наблюдениями, оказываются ценными в психологической диагностике личности и последующей корректировке се поведения.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПОЧЕРКА РИСУНКОВ

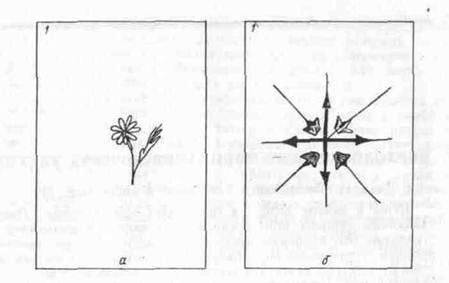

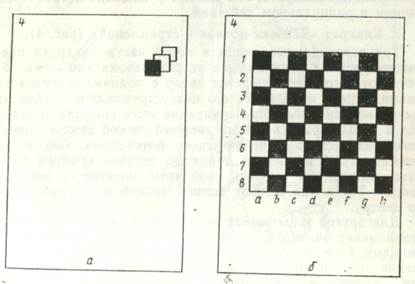

1. Квадрат <Я» человека и его место в мире» (рис. 2).

Точка в центре квадрата обозначает «Я» личности. Рисунок, сделанный автором, обнаружит его притязание в жизненном пространстве. Это проблема места испытуемого—автора—в системе проблем, с которыми ему реально приходится сталкиваться. Естественно, что положение или место в мире небезразличны человеку, поэтому способ решения проблемы «Я» сопровождается эмоциональными реакциями. Автор либо ограждает свое «Я», либо видит вполне ясные варианты выхода в окружающий мир. Например, если из точки исходит прямая линия, то это значит, что автор рисунка уверен в способах решения собственных проблем. Наличие нескольких прямых линий говорит не только о ясности способов, но и об их разнообразности, гибкости и многовариантности. Гибкость при решении собственных проблем и применение нескольких подходов свидетельствует о состоянии личной безопасности и уверенности автора. Наоборот, если точка окружена нагромождением линий, даже закругленных в виде лепестков цветка, то это значит, что испытуемый весьма обеспокоен заботой о собственной безопасности или его сознание находится в скованном состоянии. Он буквально не может сдвинуться с места, боясь внешнего мира. Автор закрыт в себе со своими проблемами. Факт погруженности в свое «Я» усиливается при спиралевидном раскручивании линии, исходящей из точки. Человек хочет разобраться в своих проблемах, но скрывает это. Он усиленно работает над собой, своим внутренним миром, в котором, видимо, не все благополучно. Причем, если простое нагромождение линий, ограничивающих «Я», замыкает личность на самого себя, то спираль показывает бессознательную потребность разрешить проблему и главное—выйти в окружающий мир.

Часто эту исходную точку своего «Я» украшают в виде цветка, что чаще всего делают женщины. Лепестки у цветка закрывают, защищают внутренний мир женщины, и неосознанно в рисунке осуществляется желание украсить свой духовный мир. Если лепестки цветка достаточно велики и конусообразны с острием наружу, то это «скрытый мотив» разрешить свои проблемы. Величина цветка и характер исполнения его существенно различаются: от скромного в самом центре, деликатно выполненного тонкими линиями и штрихами, до крупного и не одного, занимающего все поле квадрата. Большой размер и «захват» всего поля, яркие с нажимом линии говорят о сильном желании разрешить проблемы, причем достаточно радикальным образом.

Рис. 2. «Я» человека и его место в мире (в том числе открытость - закрытость, женственность — мужественность):

а — рисунок типичной женщины, она достаточно закрыта, ориентирована на сяоот жизнь и ег сохранение; б — рисунок мужчины, руководителя. активно иключснного в дела внешнего мира

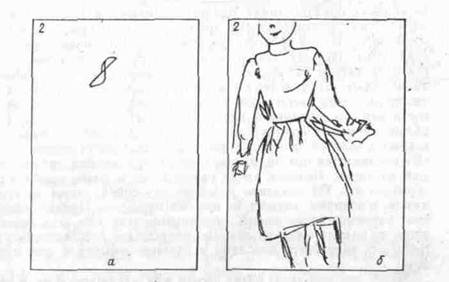

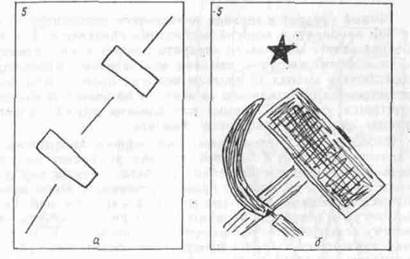

Рис. 3. «Я» и его движение или обездвнженность в жизненном пространстве, освоение пространства или самоограничение <Я», в двух случаях авторы женщины:

а — скованность н самоограничение активности, пессимистичность; б — ги-псрактивность. экспансивность, сверхоптимистичность женщины

2. Квадрат «Я» и его движение или обездвиженность в жизненном пространстве» (рис.3).

Волнистая линия в левом верхнем углу, которая для одних «червячок», «закорючка», а для других «зигзаг удачи», означает характер движения личности в пространстве собственной жизни.

Не случайны два противоположных типа ассоциаций маленькой волнистой линии от «закорючки» до «зигзага удачи». «Закорючка» ограничена в пространстве жизненной судьбы, а «зигзаг удачи»— только повод «выйти за пределы» того, что человеку предлагают обстоятельства. Для мыслительного типа личности, особенно мужского пола, волнистая линия—способ символически выразить себя.

Для собеседника, предрасположенного к образному видению мира, особенно если это женщина, «зигзаг удачи»—способ выражения движения в пространстве судьбы. Это плывущие облака или птицы в стае, и чем их больше, и чем больше они занимают пространство квадрата, тем больше у человека потребность в энергичном и радикальном действии.

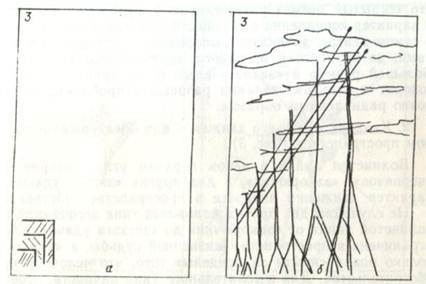

3. Квадрат «Ясность мотива и стремлений» (рис. 4).

Три вертикальные линии в левой части квадрата предлагают автору рисунка идти дальше «в реализации замысла». В зависимости от того, как обойдется автор с поднимающимися вверх линиями, можно определить его целеустремленность. Для одних испытуемых усиление и подчеркивание этого символа «движения вперед и дальше вверх»—единственный способ самореализации личного физического и психического потенциала. Они продолжают симметричный подъем и, дойдя до верхней крайней точки квадрата, вынуждены умерить, свой «пыл поступательного движения вверх». Тогда они делают символический небоскреб с верхушкой по центру.

Для других испытуемых продолжение нереально, их мотив действия менее очевиден, и они ограничиваются только этими тремя линиями. Они как бы замыкают себя в малом, не претендуя на движение вверх и дальше. Им хочется покоя и ограничений активности. Затемнение основного значения символа—способ отказаться от развития собственной личности в жизненном пространстве.

4. Квадрат «Проблема «Я»—активное или пассивное отношение к преградам на жизненном пути» (рис. 5).

Рис. 4 Ясность мотивов поведения и стремлений «Я» («дальше вперед» или «лучше не высовываться»):

а — неосознаваемая неясность того, что хочет «Я», ориентация не на будущее, а на прошлое; б — целеустремленность мужчины, ориентированного на перспективу своего развития

Рис. 5. Проблема «Я» — активное или пассивное отношение к преградам на жизненном пути:

а — пассивное и не конструктивное, затруднительное отношение к жизненным препятствиям; б — конструктивное, ясное и уверенное разрешение проблем «темного квадрата в углу»

Темный квадрат в верхнем правом углусимволизирует преграду или проблему, с которой необходимо справиться. Ограничение рисунка вокруг маленького квадрата говорит о застенчивости, робости и осторожности в решении возникающих жизненных проблем. Боязнь выхода за пределы верхнего правого угла подчеркивает стремление находиться «в тени», а большому обществу предпочитается узкий круг семьи или близких друзей. Зачастую это признак меланхолического темперамента.

Наоборот, включение маленького черного квадратика только в качестве элемента в большой рисунок указывает на масштабность в разрешении собственных проблем. Смелый выход в пространство всего квадрата—признак готовности иметь дело с незнакомыми вещами, богатство эмоциональных реакций. Развернутый рисунок с яркими линиями характеризует сильную нервную систему испытуемого. Это холерик или сангвиник. Если для холерика характерно азартное преодоление препятствий, что находит отражение и в рисунке, то у сангвиника рисунок достаточно большой, но более уравновешенный в составляющих его элементах.

5. Квадрат «Возможность продолжения жизненного пути» (рис. 6).

Две непересекающиеся диагональные линии в левом нижнем углу приглашают испытуемого продолжить путь в пространство. То, как он их продолжит, расскажет о том, что он собой представляет. Одна испытуемая, оставив эти две диагональные линии как есть, написала рядом буквально следующее: «Наша жизнь—стремиться идти вперед, но, как обычно, перед тобой стена проблем». Вот такое «гамлетовское» понимание жизни: «быть или не быть— вот в чем вопрос». И автор интерпретации двух линий все понимает, даже осознает смысл теста, но не находит в себе желания определиться в этой возможности продолжить жизненный путь.

Пересекающиеся линии, обретающие образ меча (серпа) и молота, указывают на агрессивность или враждебность. Вообще перекрещивающиеся линии—признак активного столкновения с препятствием. А если же линии обретают символические образы серпа, меча и молота, можно сказать, что у испытуемого есть явное желание отстаивать завоеванные жизненные позиции. Не случайно в символике СССР серп и молот на фоне глобуса (земли) вызывал неосознаваемый страх у различных государств. Имперское значение символики налицо, хотя оно и мало кем осознавалось до конца. Идеологическая же интерпретация «Пролетарии всех стран—соединяйтесь!» только оправдывала агрессивность «строителей нового общества».

Характерно, что статистически чаще пересекающиеся линии встречаются у мужчин, чем у женщин. Это лишний раз подтверж дает половые особенности психики: большая преобразующая, преодолевающая природа мужчин и меньшая активность у женщин.

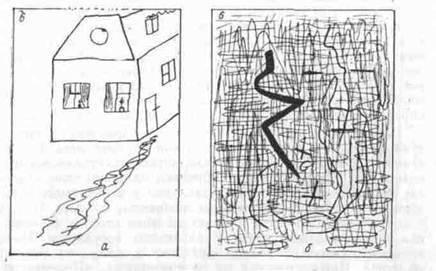

Рис. 6. Возможность продолжения жизненного пути при наличии препятствий (пассивность - агрессивность, женственность — мужественность):

а — женский вариант нерешительности, неуверенности, отсутствие какой-либо агрессивности н даже боязливость автбра; 6 — мужской вариант решительности и агрессивности: автор — офицер, для него символы враждебности естественны

Рис. 7. Символ прошлого и настоящего, отношений с близкими (симметричность — удовлетворенность, асимметричность — разлад):

а — дом олицетворяет место, где сходится прошлое — настоящее, родители — дети. братья н сестры. Дом — симметрия совпадают по смыслу;

6 — абсолютная дисгармония 16-летнего юноши, он уже не ребенок, 'яо н не мужчина, родительская семья разрушена

Пионерская, осваивающая пространство психология мужчин требует «взломать» препятствие, преодолеть его «сопротивление». Женская психология, наоборот, диктует функцию: удержать имеющееся, сохранить благополучие семьи, ограничить отрицательные состояния агрессии в пространстве, не дать превратиться неудовлетворенности жизнью в «пламя войны» всех и со всеми.

Непересекающиеся линии означают нерешительность, нехватку воли и настойчивости. У цитированной испытуемой, которая объяснила ситуацию «диагональных линий», вообще нет желания решить вопрос. Она заняла позицию стороннего наблюдателя. Другие рисунки в шести квадратах теста подтверждают ее сильное женское начало: мягкость и ласковость, деликатность и сентиментальность, душевную ранимость и отрицание грубости.

В целом рисунок пятого квадрата оценивает степень женственности — мужественности испытуемого.

6. Квадрат «Символ прошлого и настоящего, отношений с близкими» (рис. 7).

Две отдельно проведенные и непересекающиеся вертикальная и горизонтальная линии означают единство внутренних переживаний и жизненных обстоятельств в прошлом и настоящем. Это фактически то, перед чем человек оказался к моменту тестирования «Я—здесь и сейчас». Он решает дилемму личного благополучия: стабильности или неустойчивости в отношениях с самыми близкими людьми. Образ вертикальной и горизонтальной линий толкает испытуемого на ассоциацию типа отношений между родителями, братьями и сестрами, мужем и женой.

Характерно, что цитируемая мной испытуемая второй раз уклонилась от образного развития темы и дала словесное обозначение ситуации, которое и не требовалось по инструкции. Кстати, это редчайший вариант поведения испытуемых. Наша испытуемая приписала в шестом квадрате следующее: «два одиночества идут навстречу друг другу». Вот так кратко решена проблема рисунка.

Уравновешенные штрихи указывают на сбалансированность отношений «внутренний мир—близкие люди». Она же свидетельствует о гармонии, согласии внутренней и внешней жизни. В то же время нарушение сбалансированности линий, непропорциональность сторон рисунка, указывают на нестабильность, дисгармонию в сознании и в подсознании испытуемого. «Неравновесный» рисунок, асимметрично расположенный,—признак разлада между прошлым и настоящим, между внутренними желаниями и внешними обстоятельствами.

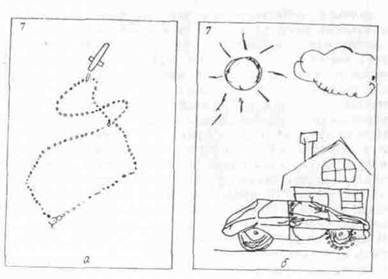

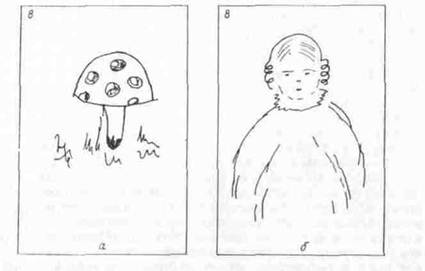

7. Квадрат «Деликатность—чувственность» (рис. 8).

Рис. 8. Деликатность - чувственность (сохранение идеи точек— навязывание других графических идей):

а - деликатная женщина, для нее идея подчинения, конформности— очевидный способ жизни; б —мужчина, офицер. для него чувственность и физический комфорт - основа жизни и уверенности «Я»

Риг. 9. Убежище «Я» (в природе, среди других людей, в материальном комфорте; нарисованный предмет (объект) – источник энергетической зарядки и вдохновения):

а — природа, у мужчин чаще: б — любимый человек, ребенок, у женщин чаще

Выполненный из точек полукруг правом нижнем углу дает большую возможность для выражения деликатности или чувственности. Оставаясь в границах нижнего правого угла и продолжая идею точечного изображения своего образа, испытуемый обнаруживает утонченность и даже непрактичность натуры. Он склонен к зависимости, стремится иметь покровителя, защитника, податлив в отношениях с другими людьми. Чаще всего они рисуют следы на снегу, маленький цветочек и все то, что говорит о деликатности.

Натура чувственная, импульсивная, наоборот, вырывается из плена «уютного домашнего очага». В лучшем случае маленький точечный полукруг будет включен только как элемент <Эпического полотна» сильных и ярких событий, которые только возможно поместить в седьмом квадрате. Испытуемый, лишенный «церемоний», проявит самоуверенность, стремление к независимости, иногда цинизм. Седьмой субтест хорошо дифференцирует испытуемых по полу. Женщины чаще проявляют деликатность, а мужчины цинизм и агрессивность.

8. Квадрат «Убежище Я» (рис. 9).

Опрокинутая кривая по центру восьмого квадрата, чуть выше середины,—обозначает убежище нашего <Я».

Восьмой субтест—один из самых показательных, он более выразительно характеризует внутренний мир человека, его почти неосознаваемые стремления. Опрокинутая кривая—то место или среда, где тестируемый находит убежище. Оно может быть среди других людей, в частности, у женщин—среди своих детей. Один малообщительный, но агрессивный испытуемый нарисовал одиноко сидящую сову.

Изображение природы, в том числе солнца, что бывает достаточно часто в северных регионах с плохой погодой, говорит о пристанище теплом, светлом, живом. Домашние животные, которых рисуют испытуемые,—тоже убежище для собственного «Я».

Книга символизирует выход или уход в информацию научную или художественную. Это свой способ найти убежище в литературе. Домашний очаг или спокойная природа могут говорить о потребности в тишине и уюте.

Насыщение восьмого квадрата предметами материального благополучия подчеркивает стремление материализовать счастье своего «Я». Все многообразие образных ассоциаций, воплощаемых в рисунке, усиливает впечатление, производимое предыдущими семью квадратами теста.

При анализе тестовых заданий наряду с рассмотрением каждого символа надо видеть все восьмиклеточное поле. Можно таким Образом заметить общие тенденции:

фактор давления на инструмент и бумагу;

характер преобладающих линий, горизонтальных, вертикальных, закругленных, твердых и прерванных—волосяных и пунктирных;

расположение рисунков в пространстве поля квадрата, от аккуратного размещения рисунка, до неумещаемости его и «выходе» за пределы одного квадрата; хотя в инструкции говорится об ограничении каждого рисунка рамками квадрата, об этом заявляется не прямо, но косвенно, чтобы не сковывать фантазию авторов.

Углы и кривые (овальные) линии являются весьма выразительной характеристикой почеркушск-рисунков и почерка.

Как и при анализе почерка, исследуя рисунки-почеркушки, не обходимо ответить на два основных вопроса:

что нарисовано: какой образ доминирует, какое содержание раскрывается?

как это было нарисовано: какие линии использовались, как осванпалось пространство квадрата, какие формы преобладали в рисунке, какова сила нажима.

Предпочтение легких кривых линий означает, что в личности преобладают мягкие, женственные черты.

Использование прямых линий предполагает настойчивость, ориентированность на достижение цели и уверенности в себе.

Как и в почерке, угол означает противоречивость, сопротивление, напряженность. Часто встречающийся угол является признаком агрессии и упрямства. А если он сочетается с твердым нажимом, то указывает на присутствие воли и жизнестойкости.

Загнутая кривая может быть интерпретирована как способность к адаптации, обязательность, мягкость, общительность и способность соглашаться с различными мнениями других людей.

Преобладание выпуклых кривых линий указывает на такие черты, как консерватизм, стремление защитить себя и других людей, особенно более слабых. Это также означает отсутствие экспансивности. т. е. стремление к захвату позиций и территорий.

Часто встречающиеся в рисунках элементы тина круга или овала означают чувствительность и отсутствие инициативы или активности. Обычно они в большей или меньшей мере присутствуют в рисунках женщин.

Повторение этих основных комбинаций усиливает психологическое значение каждого рисунка.

Анализировать почерк и рисунки (почеркушки) можно как самостоятельно, так и вместе с группами по три-пять человек. Большая группа разбивается на несколько малых групп. Каждой группе дается по одному, естественно чужому, рисунку, чтобы не смущать, не травмировать участников. Каждая группа должна дать характеристику автора рисунка. Для работы над рисунком достаточно 10—15 минут. Когда все группы завершат характеристику

авторов и кратко ее напишут, можно пустить рисунки по кругу. После завершения круга подводится итог совпадений и расхождений в характеристиках авторов рисунков, данных различными группами. Затем обсуждаются совпадения и расхождения в оценках качеств автора рисунка, и каждая группа обосновывает, почему она так считает, какие признаки говорят о том или другом.

Предлагается такая схема описания (она может быть и произвольной):

определите пол и возраст, профессию;

определите темперамент, тип телосложения и тип личности;

определите такие 16 качеств личности (по Кетеллу):

А— открытый, общительный, теплосердечный—закрытый, малообщительный, холодный;

В— конкретно думающий, буквально мыслящий—абстрактно, легко мыслящий;

С— эмоционально неустойчивый, истеричный (уходящий от препятствий) —реалистично настроенный, эмоционально стабильный;

Е— застенчивый, зависимый, уступающий чаще дорогу— самоуверенный, независимый;

Р — рассудительный, благоразумный — беззаботный, жизнерадостный, беспечный;

О —беспринципный, непостоянный—упорный, ответственный;

Н— скромный, робкий—«толстокожий», активен в группе и с лицами противоположного пола;

J— жесткий, мужественный, практичный, реалистичный—мягкий, утонченный, женственный;

I —доверчивый, уживчивый, независтливый—осторожен, неуживчив, подозрителен;

М —практичен, ориентирован на внешнюю реальность— погружен в себя, ориентирован на суть и духовные, эстетические ценности, богемен;

N —прямолинеен, прост и житейски сентиментален—искушён, расчетлив, несентиментален;

О—спокойный, зрелый, уверенный в себе—тревожный, депрессивный, паникер;

Q1— консервативен, традиционен, устойчив, ригиден—экспериментирующий, либерален, критичен к традициям;

Q 2 —зависим от чужого мнения, компанейский—самодостаточен, предпочитает собственные решения;

Q 3 - низкий самоконтроль, недисциплинированность—дисциплинированность, требователен к себе и другим;

Q 4 — расслабленный, спокойный, вялый—напряженный, взвинченный, беспокойный;

МО —точен и рс;1;1нстп'1еп п оценке своего «Я» - неадекватен, считает, что всегда соблюдает принятые нормы, что не соответствует действительности.

Таким образом, сопоставляя различные проявления человеческого «Я», осознаваемого и неосознаваемого, скрытого даже от себя, демонстрируемого, можно отрабатывать навыки понимания проблем человека.

Анализ рисунков и почерка начинается с общего видения темперамент;!, характера, интересов, графической одаренности, конкретности и обобщенности мышления.

Использование знаний, опыта группы еще больше усиливает эффект понимания «Я» другого человека.

Для повышения творческого потенциала группы ей дается инструкция: «Вы должны свободно высказывать идеи, критика запрещена, чем идея абсурднее—тем лучше, предпочтительнее продолжить идею другого, чем пытаться оценить ее качество. Безусловным условием работы группы должна быть доброжелательность тренера-руководителя и всех участников».

Итогом работы должно быть обобщение всего опыта, своею и группы. В нем следует кратки сформулировать результат практического освоения опыта познания «Я» человека, выделяя всеобщее, типичное, единичное (неповторимое).

* См. кн.: Джоина Торрей. О чем расскажет рисунок. Психологический тест. США, ОМНИ. 1990.

2015-03-07

2015-03-07 312

312