ОБ ИЗОМОРФИЗМЕ _

176. Физические пространства, возбуждение в которых составляет физические корреляты оптико-феноменальных полей, образуют связную систему. Такое положение значило бы немного, если бы нам не были известны характеристики физических систем. Однако имеющиеся физические примеры, которые наполняют эти слова конкретным содержанием, обязывают нас сделать такое заключение: психофизические (психофизиологические) процессы в оптической системе обнаруживают общие свойства гештальта физического пространства.

177. Это утверждение означает нечто большее, если его рассмотреть в деталях.

1. Постоянные условия образуют и сохраняют систему как целое. Процессы в каждом ограниченном участке поддерживаются процессами в остальной системе и наоборот; они возникают и существуют не как независимые части, но только как моменты во всем более широком процессе.

2. Каждый актуальный психофизический процесс зависит от определенного комплекса условий, включая: а) общую конфигурацию стимулов на сетчатке в каждом отдельном случае, б) относительно постоянные гистологические свойства и особенности материальной структуры оптико-соматической системы, в) относительно варьирующие факторы, относящиеся главным образом нервной системе, а также к сосудистой системе. Как в случае фи зических гештальтов, психофизические структуры должны быть i принципе всюду зависимыми от местных условий: эти местные моменты должны к тому же согласовываться с общей «топографией».

|

|

|

3. Так как допускаются постоянные условия и постоянна* структура, из. этого следует, что все существующие процессы в целом образуют единство, которое является объективным и не может быть образовано наблюдателем произвольно, так как на всем участке нет такого места, которое было бы полностью независимым или не испытывало бы влияния от какого-нибудь другого участка. Пространственная связь психофизических процессов, соответствующая данному визуальному полю, имеет, следовательно, организацию, выходящую за пределы геометрических отношений (надгеометрическую организацию) и является динамической реальностью.

4. Здесь, как и в физике, физически реальная единица гештальта не означает беспорядка или недифференцированной смеси: скорее ее можно полностью сравнить с той согласованностью, которая существует при артикуляции. Сам тип артикуляции зависит от специфического характера психофизического процесса и от условий в системе, в которой она происходит: но в каждом случае (т. е. для актуального комплекса условий) надгеометрическая динамическая артикуляция процесса есть в такой же мере физически реальное свойство некоей большой области, как это наблюдается при психофизических взаимодействиях цветов в данном участке зрительного поля.

|

|

|

5. Психофизические гештальты, так же как и неорганические, имеют следующие степени внутреннего единства на всем протяжении своих систем. Моменты в самых небольших участках зависят в принципе от условий во всей системе, но эта зависимость является функцией расстояния, так что обусловливающие структуры в участке, к которому принадлежит данный небольшой отрезок, оказывают большее влияние на эти моменты, чем на топографически более отдаленные участки. В самых крайних случаях так же, как и в физических гештальтах, специфическая артикуляция в ограниченном участке не является в заметной степени зависимой от деталей структуры в других участках. В таких участках имеются некоторые общие моменты, которые взаимно влияют друг на друга, а специфическая организация в ограниченных участках формируется в соответствии с условиями системы, в которою они входят. Ограниченные и определенным образом связанные участки могут затем быть относительно самостоятельными в пространственном расположении и по структуре, не ухудшая контекста формы в целой системе, с помощью контроля со стороны которой определяются отдельные моменты гештальта. Поэтому эти участки представляют еще более узкоограниченные единства внутри всего общего процесса. Если мы вспомним общие допущения, согласно которым процесс в целой системе имеет характер гештальта, мы можем кратко определить такие узкоограниченные единицы как пространственные гештальты.

6. Независимо от того, может ли образовываться пространственная согласованность психофизических гештальтов иным образом, в любом случае эта согласованность определяет специфический тип распределения напряжения в ситуации или процесс и, следовательно, распределение плотности энергии. При соответствующих условиях напряжение энергии в различных участках может быть очень различным. В системе, однако, есть целый комплекс условий, который имеет решающее значение. <...>

178. Эти характеристики оптико-соматического поля соответствуют следующим характеристикам феноменального поля.

I. Феноменальные зрительные поля выступают как замкнутые согласованные единства и всегда имеют свойства, которые не сводятся к геометрическим. Отдельные феноменальные участки никогда не появляются как полностью независимые «части». В этом они точно соответствуют физическим гештальтам.

IT. Феноменальная единица включает в себя порядок и структуру, а специфическая артикуляция феноменального поля (коррелята состояния в физическом гештальте) отражает свойство целостности зрительного поля, которое приближается к соответствующей реальности ощущений, когда, например, поле наполняется красками различных цветов.

III. Не ухудшая единства поля как целого, в каком-либо ограниченном его участке могут появиться феноменальные единицы. Эти единицы особенно прочно сохраняют себя и являются относительно независимыми по сравнению с остальным полем.

IV. Прочные, тесно связанные участки — гештальты в более узком смысле — стремятся отступить далеко от остального «фона» оптического поля, когда имеются подходящие условия для данного стимульного комплекса. Можно сделать вывод, что сильные свойства, благодаря которым некоторые ограниченные участки проявляются как гештальты (в более узком смысле), т. е. с феноменальной точки зрения «являются» чем-то резко отличным от существующего «фона», имеют соответствие себе в силе процесса или плотности энергии как психофизическом корреляте гештальта. Таким образом, феноменальное строение оптического поля, не сводящееся к геометрии, повсюду соответствует физическим, так же выходящим за пределы геометрии свойствам замкнутых состояний. Мы признаем даже более удивительное свойство зрительного поля — свойство, которое также не сводится к геометрическим и является его более функциональным, чем непосредственно-феноменальным свойством. Условия стимуляции на больших участках определяют то, что и как видят на каком-то ограниченном участке поля зрения. Это верно в общем по отношению к пространственной организации, а также и для мгновенной фиксации участка, органи-зованного по типу гештальта (в более узком смысле); но в этом состоит также общее свойство физических пространственных гештальтов: расположение в пространстве и фиксация энергии гештальта определяется соответствующими условиями, которые имеются в более крупных участках системы. <...>

|

|

|

180. Если мы ограничиваемся, как это делалось до настоящего времени, оптическим полем, то окажется, к сожалению, только в начале нашего исследования. Однако не нужно скрывать то, что является очевидным: если теория является действительно «работающей», она должна привести нас к тому, чтобы признать определенный вид существенного сходства между свойствами гештальта в психофизических процессах и свойствами гештальта в феноменальном поле не только вообще, т. е. в том, что гештальты составляют существенную характеристику того и другого, но также в том, что касается каждого специфического гештальта в каждом отдельном случае. Согласно широко распространенному мнению, психофизические события и феноменальные данные, которые соотносятся с ними, «никогда нельзя сравнивать ни по составляющим их элементам, ни по способу, которым эти элементы связаны» (Вундт). Согласно противоположному взгляду (который, вероятно, берет начало от Иоганнеса Мюллера), сознание есть феноменальное отражение существенных свойств психофизических событий. Это понимание могло использоваться до сих пор только в теории цветовых ощущений, а именно в правиле, которое утверждает, что отношения, существенные для системы цветов, точно соответствуют существенным отношениям в системе возможных цветовых процессов. Наша точка зрения отличается от этого и является более радикальным мнением: в каждом случае актуальное восприятие связано по своим реальным структурным свойствам с психофизическими процессами (феноменальными и физическими), которые им соответствуют; эта связь (единство) не является случайной, она закономерна.

|

|

|

В. Кёлер

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИИ

В одной из своих статей Вертгеймер [9] описал следующие наблюдения.

|

| Рис. 22 |

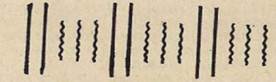

Вы смотрите на ряд точек (рис. 22), расстояния между которыми поочередно то больше расстояния между которыми поочередно то больше, то меньше. Тот факт, что эти точки

самопроизвольно группируются по две причем так что меньшее из расстояний всегда находится внутри группы, а большее между группами, возможно, не особенно впечатляет. OT,LU„v пя

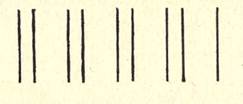

Тогда вместо точек (рис. 23) возьмем ряд вертикальных параллельных прямых и несколько увеличим различие между двумя расстояниями.

рис. 23

рис. 23

Эффект группировки здесь сильней. Насколько силен этот эффект, можно почувствовать, если попытаться сформировать другие группы так, чтобы две линии с большим расстоянием между ними образовали одну группу, а меньшее расстояние было бы между двумя группами. Вы почувствуете, что это требует специального усилия. Увидеть одну такую группу, может быть, достаточно легко, но сгруппировать весь ряд так, чтобы видеть все эти группы одновременно, мне, например, не по силам. Большинство людей никогда не смогут добиться чтобы эти новые группы стали для них такими же ясными, устойчивыми и оптически реальными, как предыдущая группировка; и в первый же момент расслабления или при наступлении усталости они видят спонтанно возникающую первую группировку, как будто некоторые силы удерживают вместе пары близко расположенных линий.

Является ли расстояние решающим фактором само по себе?

Две точки или две параллельные линии можно рассматривать как границы, заключающие между собой часть пространства. В двух наших примерах это удается лучше тогда, когда они нахо-

Рис. 24

Рис. 24

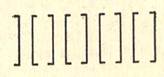

дятся ближе друг к другу и можно сформулировать следующее утверждение: члены ряда, которые «лучше» ограничивают часть пространства, лежащую между ними, при восприятии группируются вместе Этот принцип объясняет тот факт, что параллельные линии образуют более устойчивые группы, чем точки. Очевидно, они лучше, чем точки, ограничивают пространство между собой. Мы можем изменить наш последний рисунок, добавив короткие горизонтальные линии, так что большее пространство (между более удаленными линиями) покажется лучше ограниченным (рис. 24).

Теперь легко видятся группы из более удаленных друг от друга линий с их горизонтальными добавлениями (даже тогда, когда открытое расстояние между этими добавлениями больше, чем меньшее расстояние между соседними линиями).

Но будем осторожны в выводах. Может быть, здесь действуют 2 различных принципа: принцип расстояния и принцип ограничения?

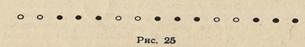

На следующем рисунке все члены ряда точек удалены друг от друга на равные расстояния, но имеется определенная последовательность в изменении их свойств (в данном случае цвета — рис. 25).

Не имеет значения, какого рода это различие свойств. Да же в следующем случае (рис. 26) мы наблюдаем то же явление, а именно: члены ряда «одного качества» (каково бы оно ни было) образуют группы, и когда качество меняется, мы видим новую группу. Можно убедиться в реальности этого явления, пытаясь

Рис. 26

увидеть этот ряд в другой группировке. В большинстве случаев люди не могут увидеть этот ряд как прочно организованную серию в любой другой математически возможной группировке.

Этим наши наблюдения не кончаются. Если снова взглянуть на ряд параллельных прямых, мы видим, что образование групп касается не только параллельных линий. Все пространство внутри группы, наполовину ограниченное ближайшими линиями, несмотря на то, что оно такое же белое, как и вся остальная бумага, отличается от нее, воспринимается по-другому. Внутри группы есть впечатление «чего-то», мы можем сказать «здесь что-то есть», тогда как между группами и вокруг рисунка впечатление «пустоты», там «ничего нет». Это различие, тщательно описанное Рубином [7], который назвал его различием «фигуры» и «фона», еще более удивительно тем, что вся группа с заключенным в ней белым пространством, кажется «выступающей вперед» по сравнению с окружающим фоном. В то же время можно заметить, что прямые, благодаря которым заключенная между ними область кажется твердой и выступающей из фона, принадлежат этой области, они являются краями этой области, но не кажутся краями неопределенного фона между группами '.

Можно еще много говорить даже о таком простом аспекте зрительного восприятия. Я, однако, обращусь к наблюдениям другого плана.

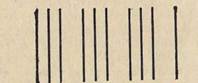

На предыдущих рисунках группы прямых включали по 2 параллельных прямых каждая. Добавим третью прямую в середину каждой группы (рис. 27). Как можно было предположить зара-

Рис. 27

Рис. 27

нее три прямые, близко расположенные друг к другу, объединяются в одну группу и эффект группировки становится еще сильнее, чем ранее. Мы можем добавить еще две линии в каждую группу между тремя уже начерченными прямыми (рис. 28).

рис 28

рис 28

Стабильность группировки увеличилась еще больше, и белое пространство внутри групп почти незаметно. Если продолжать эту процедуру и дальше, наши группы превратятся в черные прямо угольники. Их будет три, и каждый, глядя на этот рисунок, увидит три темные фигуры. Такая постепенная процедура, в результате которой мы видим эти темные прямоугольники как «вещи» выступающие из фона, есть крайний случай группировки, которую мы наблюдали раньше. Это не геометрический трюизм. Это нечто не относящееся к геометрии. Тот факт, что однородно окрашенные поверхности или пятна кажутся целыми, определенными единицами, связан с особенностями нашего зрения. Когда даны рядом предметы с одинаковыми свойствами, как правило, образуются группы. С увеличением плотности группы этот эффект увеличивается и достигает максимума и группы превращаются в сплошные окрашенные поверхности. (Поверхности эти могут иметь тысячи различных форм — от обычных прямоугольников, к которым мы привыкли, до совершенно необычных форм вроде чернильных пятен или облаков с их причудливыми очертаниями).

Мы начали обсуждение с наблюдения группы, так как с помощью этого примера легче увидеть проблему. Конечно, единство черных прямоугольников ярче и устойчивее, чем единство наших первых точек и прямых; но мы так привыкли к факту, что однородно окрашенные поверхности, окруженные поверхностью другого цвета, кажутся отдельными целыми, что не видим здесь проблемы. Многие наблюдения гештальтпсихологов таковы: они касаются фактов и явлений, настолько часто встречающихся в повседневной жизни, что мы не видим в них ничего удивительного.

Нам снова придется возвратиться немного назад. Мы брали ряды точек или прямых линий и наблюдали, как они группируются. Теперь известно, что в самих членах этих рядов заключена проблема, а именно явление, что они воспринимаются как целые единицы. Мы здесь имеем дело с образованиями разного порядка или ранга, например прямыми линиями (I порядок) и их группами (II порядок). Если единица существует, она может быть частью большей единицы или группы более высокого порядка.

Будучи целой единицей, непрерывная фигура имеет характер «фигуры», выступает как нечто твердое, выделяющееся из фона. Представьте себе, что мы заменили прямоугольник, раскрашенный черным, прямоугольным кусочком бумаги черного цвета того же размера и прижали к листу. Ничего как будто не изменилось. Этот кусок имеет тот же характер твердого целого. Представьте себе далее, что этот кусок бумаги начинает расти в направлении, перпендикулярном своей поверхности. Он становится толще и наконец превращается в предмет в пространстве. Опять никаких важных изменений. Но приложение наших наблюдений стало намного шире. Не только «вещь» выглядит как целое и нечто твердое, то же касается и групп, о которых говорилось вначале. У нас нет причин считать, что принципы группировки, о которых было сказано (и другие, о которых я не имел возможности упомянуть), теряют силу, когда мы переходим от пятен и прямоугольников к трехмерным вещам2.

Наши наблюдения связаны с анализом поля. Мы. имели дело с естественными и очевидными структурами поля. Непроизвольное и абстрактное мышление образует в моем зрительном поле группы пятен или прямоугольников. Я вижу их не менее реально, чем их цвет, черный, белый или красный. Пока мое зрительное поле остается неизменным, я почти не сомневаюсь, что принадлежит к какой-нибудь единице, а что — нет. Мы обнаружили, что в зрительном поле есть единицы различных порядков, например группы, содержащие несколько точек, причем большая единица содержит меньшие, которые труднее разделить, подобно тому как в физике молекула как более крупная единица содержит атомы, меньшие единицы, составные части которых объединены крепче, чем составные части молекулы. Здесь нет никаких противоречий и сомнений относительно объективных единиц. И так же как в физическом материале с бесспорными единицами и границами между этими единицами, в зрительном поле произвольный мысленный анализ не в силах спорить с наблюдением. Восприятие разрушается, когда мы пытаемся установить искусственные границы, когда реальные единицы и границы между ними ясны. В этом главная причина того, что я считаю понятие «ощущение» опасным. Оно скрывает тот факт, что в поле существуют видимые единицы различного порядка. Ведь когда мы наивно представляем себе поле в терминах нереальных элементов различного цвета и яркости, как будто они безразлично заполняют пространство и т. д., от этого описания ускользают видимые, реально существующие целые единицы с их видимыми границами.

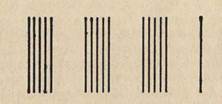

Наибольшая опасность понятия «ощущение» состоит в том, что считается, будто эти элементы зависят от местных процессов в нервной системе, причем каждый из них в принципе определяется одним стимулом. Наши наблюдения полностью противоречат этой «мозаичной» теории поля. Как могут местные процессы, которые не зависят друг от друга и никак не взаимодействуют друг с другом, образовывать такое организованное целое? Как можно понять относительность границ между группами, если считать, что это только границы между маленькими кусочками мозаики, — ведь мы видим границу, только когда кончается целая группа. Гипотеза маленьких независимых частей не может дать нам объяснение. Все понятия, нужные для описания поля, не имеют отношения к концепции независимых элементов. Более конкретно: нельзя выяснить, как формируются группы или единицы, рассматривая поочередно сначала одну точку, затем другую, т. е. рассматривая их независимо друг от друга. Приблизиться к пониманию этих фактов можно, только принимая во внимание, как местные условия на всем поле влияют друг на друга. Сам по себе белый цвет не делает белую линию, начерченную на черном фоне, реальной оптической единицей в поле; если нет фона другого цвета или яркости, мы не увидим линию. Именно отличие стимуляции фона от стимуляции внутри линии делает ее самостоятельной фигурой. То же самое касается единиц более высокого порядка: не независимые и абсолютные свойства одной линии, затем другой и т. д. объединяют их в одну группу, а то, что они одинаковы, отличны от фона и находятся так близко друг к другу. Все это показывает нам решающую роль отношений, связей, а не частных свойств. И нельзя не учитывать роль фона. Ведь если есть определенная группа, скажем две параллельные прямые на расстоянии полсантиметра друг от друга, то достаточно нарисовать еще две прямые снаружи группы так, чтобы они были ближе к первым прямым, чем те друг к другу, чтобы первая группа разрушилась и образовались две новые группы из прямых, которые сейчас находятся ближе друг к другу (рис. 29). Наша первая группа

Рис. 29

Рис. 29

существует, только пока вокруг нее есть однородный белый фон. После изменений окружающего фона то, что было внутренней частью группы, стало границей между двумя группами. Отсюда можно сделать еще один вывод: характер «фигуры» и «фона» настолько зависит от образования единиц в поле, что эти единицы не могут быть выведены из суммы отдельных элементов; не могут быть выведены из них и «фигура» и «фон». Еще одно подтверждающее этот вывод наблюдение: если мы изобразим две параллельные прямые, которые образуют группу, затем еще такую же пару, но значительно более удаленную от первой пары прямых, чем они друг от друга, и т. д., увеличивая ряд, то все группы в этом ряду станут более устойчивыми, чем каждая из них, взятая сама по себе. Даже таким образом проявляется влияние частей поля друг на друга.

Тот факт, что не изолированные свойства данных стимулов, а отношение этих свойств между собой (все множество стимулов) определяет образование единиц, заставляет предположить, что динамические взаимодействия в поле определяют, что становится единицей, что исключается из нее, что выступает как «фигура», что — как «фон». Сейчас немногие психологи отрицают, что, выделяя в зрительном поле эти реальные единицы, мы должны описать адекватную последовательность процессов той части мозга, Которая соответствует нашему полю зрения. Единицы, их более мелкие составные части, границы, различия «фигуры» и «фона» описываются как психологические реальности [2, 8, 10]. Отметив, •то относительное расстояние и соотношение качественных свойств являются основным фактором, определяющим образование единиц, мы вспоминаем, что, должно быть, такие же факторы определяли бы это, если бы эти эффекты были результатом динамических взаимодействий в физиологическом поле. Большинство физических и химических процессов, о которых мы знаем, зависит от 1 взаимоотношения свойств и расстояния между материалом в пространстве. Различие стимуляции вызывает точки, линии, области различных химических реакций в определенном пространственном соотношении на сетчатке. Если есть поперечные связи между продольными проводящими системами зрительного нерва где-нибудь в зрительной области нервной системы, то динамические взаимодействия должны зависеть от качественных, пространственных и других соотношений качественных процессов, которые в данное время существуют в общем зрительном процессе, протекающем в мозгу. Неудивительно, что явления группировки и т. д. зависят от их взаимоотношения.

С существованием реальных единиц и границ в зрительном поле ясно связан факт, что в, этом поле есть «формы». Практически невозможно исключить их из нашего обсуждения, потому что эти единицы в зрительном поле всегда имеют формы3. Вот почему в немецкой терминологии их называют «Gestalten». Реальность форм в зрительном пространстве нельзя объяснить, считая, что зрительное поле состоит из независимых отдельных элементов. Если бы зрительное поле состояло из плотной, возможно, непрерывной мозаики этих элементов, служащих материалом, не было бы никаких зрительных форм. Математически, конечно, они могли быть сгруппированы вместе определенным образом, но это не соответствовало бы той реальности, с которой эти конкретные формы существуют с не меньшей достоверностью, чем цвет или яркость. Прежде всего математически мыслимо любое сочетание этих элементов, тогда как в восприятии нам даны вполне определенные формы при определенных условиях [4]. Если проанализировать те условия, от которых зависят реальные формы, мы обнаружим, что это качественные и пространственные соотношения стимуляции. Естественно, так как эти единицы, теперь хорошо известные, появляются в определенных формах, мы должны были предположить, что они являются функцией этих соотношений. Я помню и собственного опыта, насколько трудно четко различать совокупности стимулов, т. е. геометрическую конфигурацию их, и зрительные формы как реальность. На этой странице, конечно, есть черные точки как части букв, которые, если их рассматривать вместе образуют такую зрительную форму (рис. 30).

рис 30

рис 30

Видим ли мы эту форму как зрительную реальность? Конечно, нет, так как много черных точек изображено между ними и вокруг них. Но если бы эти точки были красными, все люди, не страдающие цветовой слепотой или слепотой на формы из-за поражения мозга, увидели бы эту группу как форму.

Это справедливо не только для плоских форм, изображенных на листе бумаги, но и для трехмерных вещей вокруг нас. Мне хотелось бы предупредить от заблуждения, что эти проблемы единиц и их форм имеют значение только для эстетики или других подобных вещей высокого уровня, но не связаны с повседневной жизнью. На самом деле на любом объекте, на любом человеке можно продемонстрировать эти принципы зрительного восприятия.

Мы пришли к физиологическому выводу: если в системе имеется динамическое взаимодействие местных процессов, они будут влиять друг на друга и изменять друг- друга до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие путем определенного распределения этих процессов. Мы рассматривали зрительное поле в состоянии покоя, т. е. наблюдали психологическую картину в условиях равновесия в соответствующих процессах головного мозга. В физике достаточно примеров того, как процесс, начавшийся в системе при определенных условиях, смещает равновесие системы в короткое время. Время, за которое достигается равновесие зрительных процессов, видимо, тоже невелико. Если мы предъявляем стимулы внезапно, например при помощи проекции, мы видим поле, его границы и их формы постоянными, неподвижными.

В состоянии равновесия поле ни в коем случае не является «мертвым». Взаимные напряжения в фазе образования поля (которые, разумеется, взаимозависимы) не исчезают, когда устанавливается равновесие. Просто они (и соответствующие процессы) имеют такую интенсивность и напряжение, что взаимно уравновешивают друг друга. Местные процессы в состояний равновесия — это определенное количество энергии, распределенное в поле. Физиологическая теория должна разрешить две различные проблемы,

которые относятся к описанным свойствам зрительного поля. Эти свойства, включающие зависимость местного процесса от соотношения стимуляции широко вокруг, включающие далее образова-1ие единиц, их форм и т. д., кажутся почти удивительными и часто считаются результатом действия сверхъестественных душевных аил. Первая задача, следовательно, состоит в том, чтобы показать, что подобные свойства вовсе не сверхъестественны в физическом мире. Таким образом, встает более общая задача — продемонстрировать соответствующий тип процессов в точной науке, особенно если можно показать, что в зрительном отделе нервной системы при определенных условиях, вероятно, происходят процессы общего типа. После этого встает другая задача — найти процессы того специфического типа, которые лежат в основе образования зрительного поля. Эта вторая задача, учитывая недостаточность наших физиологических знаний, гораздо труднее. Мы делаем только первые шаги к решению этой проблемы, но одно замечание можно сделать уже сейчас. Вследствие неодинаковой стимуляции в различных участках сетчатки, в различных участках зрительной коры происходят различные химические реакции и, таким образом, появляется различный химический материал в кристаллической и коллоидной формах. Если эти неодинаковые участки находятся в функциональной связи, то, конечно, между ними не может быть равновесия. Когда участки с неодинаковыми свойствами имеют общую границу, в системе есть «свободная энергия». В этом контуре должен быть основной источник энергии для динамического взаимодействия. То же самое будет в физике или физической химии при соответствующих условиях [2, с. 177, 185, 195].

Наше предположение дает физиологический коррелят для формы как зрительной реальности. С позиции независимых элементарных процессов такой коррелят найти нельзя. Эта мозаика не содержит никаких реальных форм или, если хотите, содержит все возможные формы, но ни одной реальной. Очевидно, коррелятом реальной формы может быть только такой процесс, который нельзя разделить на независимые элементы. К тому же равновесие процесса, которое, как мы допускаем, лежит в основе зрительного поля, есть распределение напряжения и процессов в пространстве4, которые сохраняются как одно целое. Поэтому мы сделали нашей рабочей гипотезой предположение, что во всех случаях это распределение является физиологическим коррелятом пространственных свойств зрения, особенно формы. Так как наша концепция физиологических единиц относительна, то, считая, что любое резкое уменьшение связей динамического взаимодействия в границах определенного участка приводит к тому, что внутренняя область этого участка становится реальной единицей, мы можем без противоречия рассматривать весь зрительный процесс как ОД целое в данный момент и утверждать формирование специфических (более близко связанных) единиц с их формами в зависимости от пространственного соотношения стимулов.

Чтобы лучше понять существенные тенденции гештальтпсхологии, обсудим некоторые из задач, которые она должна б дет решить в будущем. Например, есть основания считать, что координации простых моторных реакций в поле зрения завис непосредственно от наших принципов. Если с помощью стереотипа одна вертикальная линия предъявляется одному глазу, а другая — другому глазу, так что при данном угле конвергенции об их глаз линии кажутся почти параллельными и на малом расстоянии друг от друга, они почти сразу объединяются в одну. Известно, что в этом случае наши глаза непроизвольно конвергируют под таким углом, чтобы эти две линии попадали на корреспондирующие участки двух сетчаток, причем физиологические процессы становятся более тесно связанными, чем при другом угле конверген ции. Но мы уже видели, что параллельные линии, расположенные рядом в монокулярном поле зрения либо предъявленные обоим глазам, образуют группу. Похоже, что при стереоскопическом предъявлении силы, которые удерживают две линии, увеличиваются и доводят дело до реального объединения линий. Анализ этой ситуации с точки зрения физики, кажется, показывает, что подобная вещь действительно может произойти. Мы видели, что в состоянии равновесного распределения процессов поле тем не менее содержит участки напряжения, которые в данный момент сбалансированы, но содержат определенное количество энергии! Таким образом, в зрительном поле, по-видимому, существуют напряжения, стремящиеся соединить две параллельные линии вместе. R Физике, если такого рода поле функционально связано с подвижными частями, в движениях которых реализуется энергия частей поля, это движение немедленно будет вызвано энергией этих напряжений. Они как бы «ждут» первой возможности, чтобы сдвинуть подвижные части в направлении к лучшему равновесию. Лучшее равновесие в физике всегда лежит в направлении тех давлений, которые стремятся провести изменение, но в физиологическом случае они не могут сделать это непосредственно, поскольку расстояние слишком велико. И, когда возможно, они делают это при помощи иннервации мышц глаза как подвижных частей в направлении освобождения своей энергии. Нет ничего сверхъестественного в такой упорядоченности физических процессов, никакой процесс прямо или косвенно не может произвести изменения, которые не были бы направлены на достижение более стабильного равновесия целой системы. Мы должны только принять эту точку зрения по отношению к зрительной коре мозга и ее нервным связям с глазодвигательными мышцами, чтобы найти объяснение явлениям фиксации, основанное на принципах гештальттеории и физики [3]. Эта гипотеза, конечно, требует тщательной разработки.

ДЛя конкретного состояния нервной системы и глазодвигательных мышц.

Две линии, предъявленные отдельно двум сетчаткам, без всякой мышечной реакции сливаются в общем поле, если только расстояние между ними в этом поле достаточно мало. Это, возможно, эффект тех же сил, которые, согласно нашей гипотезе, вызывают как движения по слиянию этих линий, так и их группировку. В другой статье я пытался показать, как принципы, лежащие в основе этих предположений, могут объяснить явление стробоскопического или «мнимого» движения двух похожих фигур, которые предъявляются на близких расстояниях.

Рассмотрим другое направление работ в области гештальт-психологии, связанных с памятью. Было показано, что существование геометрической конфигурации стимулов на сетчатке вовсе не вызывает восприятия определенной формы, так как изменение окружающего фона даже только в одном отношении может привести к восприятию совершенно других единиц и форм. Следовательно, опознание, которое в большинстве случаев есть узнавание не цвета или яркости, но форм единиц, может иногда происходить, а иногда нет в зависимости от принципов, которые мы обсуждали, т. е. от реальности единиц и форм. Рубин показал это во впечатляющих экспериментах.

То же касается «значения» и «воспроизведения». Определенный стимул или группы стимулов ничего не вызовут до тех пор, пока правильные единицы или формы, вызывавшие в прошлом значение или воспроизводящую силу, не станут психологической или физиологической реальностью. Наш вывод состоит в том, что следы прошлого опыта, лежащие в основе узнавания и воспроизведения, организованы способом, очень похожим на способ организации этого прошлого опыта. Иначе трудно понять, почему, чтобы вызвать воспроизведение или опознание, реальные процессы должны быть соответствующим образом организованы.

Мы, однако, не можем на этом остановиться. В последней книге [6] я привел некоторые основания для пересмотра понятий ассоциации и воспроизведения с позиций гештальтпсихологии. В самом деле, даже Торндайк, чья концепция ассоциаций наиболее консервативна, кажется, пересматривает понятие таким образом, что определенная степень того, что можно назвать «соответствием друг другу», является абсолютной предпосылкой для того, чтобы между двумя частями нашего опыта образовалась ассоциация.

Применение наших принципов к явлению воспроизведения известно гораздо меньше. Несколько слов прольют свет на эту проблему. Дело в том, что, какова бы ни была природа существующей ассоциации АВ, соответствующее воспроизведение произойдет только тогда, когда процесс А', достаточно похожий на А, дойдет до следа процесса А. Но почему А' вступает в функциональный контакт со следом А, а не со следами сотен других процессов? Если бы А' обязательно проводилось теми самыми нервами, которые раньше проводили А, все объяснялось бы достаточно просто. Мы, однако, знаем, что это не обязательное условие и А' может вызвать воспроизведение В как ассоциацию к А, даже если сигнал входит в нервную систему по другому пути. Таким образом, машинная теория воспроизведения отвергается; воспроизведение должно иметь более динамическую основу, вследствие чего А' вступает в функциональную связь со следом, достаточно похожим на А', скорее, чем с другими следами. Но как происходит этот отбор соответствующих следов? Полного объяснения я не могу представить, но иногда в науке бывает полезно объединить одну проблему с другой. Здесь, очевидно, это возможно. Предположим, что в зрительном поле есть одна фигура в одном месте и другая, очень похожая фигура в другом месте. Если пространство между этими фигурами и вокруг них однородно или заполнено резко отличающимися фигурами, пара похожих фигур будет восприниматься, как одна группа. Это не больше чем одно из простейших наблюдений над организацией поля. Более того, мы не убеждены, что полное знание нервной системы должно объяснить нам, почему сходство, в противоположность окружающему пространству отличного свойства, заставляет два процесса объединяться в один Gesamtgestalt, даже если между ними значительное расстояние. Если это не слишком сложная проблема, то не должно быть парадоксом и то, что происходит отбор нужного следа, который служит началом воспроизведения. По существу, это одна, а не две проблемы. Единственное удовлетворительное предположение — это предположение о том, что процессы оставляют в нервной системе следы, структурные свойства которых подобны свойствам процессов, которые они представляют. С течением времени эти минутные пласты опыта накладываются друг на друга. Но некоторые из них, даже большинство, сохраняются, несмотря на все последующие влияния. Наша гипотеза заключается в том, что отношения между хорошо сбалансированным следом А и реальным процессом А', похожим на него, сравнимы с отношениями между двумя похожими процессами в актуальном поле зрения. Та же причина, которая устанавливает функциональную связь между этими процессами, исключая другие, отличные от них процессы, будет устанавливать функциональное взаимодействие между действительным процессом и похожим на него следом. Это будет основой узнавания и, при благоприятных условиях, началом воспроизведения. Следовательно, если избирательность узнавания и воспроизведения представляет ту же проблему, что избирательность в образовании групп, то некоторые моменты сразу проясняются. Правила группировки в восприятии тогда необходимо будут и правилами узнавания и воспроизведения. Например, как свойства поля между двумя похожими фигурами и вокруг них существенны для образования группы, так и свойства следов, которые находятся после следа А определенной структуры, и свойства сигналов, предъявляемых перед актуальным процессом А', похожим на этот след, будут определять функциональное взаимоотношение между А и А1 и, таким образом, узнавание и воспроизведение. Мы уже начали экспериментально исследовать эту гипотезу.

Что касается еще одного направления гештальтпсихологии, сделаем только несколько замечаний. Мы имели дело с формами и группами самых разных уровней твердости. В некоторых случаях все попытки заменить с помощью анализа одну форму другой напрасны. Но расставьте мебель в комнате в случайном порядке, и вы увидите достаточно твердые и прочные единицы, отдельные объекты, но не увидите столь же прочных и стабильных групп, которые самопроизвольно образовались бы из этих объектов. Вы увидите, что одна группа легко сменяется другой в зависимости от самых малых изменений в условиях, может быть ваших собственных. Очевидно, что в этом случае влияние изменений в субъективном отношении к полю значительно больше, чем в случае прочных единиц и стабильных групп. Даже силы небольшой интенсивности здесь достаточны для того, чтобы образовать новые группы в поле, которое этому «не сопротивляется», так как его собственные тенденции к группировке малы.

Таким же образом можно рассматривать и проблему научения. Вспомним один из обычных способов экспериментирования с животными. Животному предъявляют два объекта и научают выбирать один из них в зависимости от его положения в пространстве, цвета или какого-нибудь другого свойства. Эффект достигается наградой за каждый правильный выбор, и возможно, наказанием за каждый неправильный. Научение такого рода обычно происходит медленно, и ничто не указывает на то, что сюда вовлечены какие-либо высшие процессы. Кривая научения, которая показывает, как с течением времени уменьшается число неправильных выборов, имеет неправильный характер, но показывает постепенное снижение. Может показаться, что человекообразные обезьяны должны решать такие задачи быстрее. Но это не всегда так. Часто период научения у антропоидов такой же длинный, как и у низших животных. Однако форма научения иногда отличается от формы научения у низших позвоночных.

Когда Йеркс (Yerkes, 1916) провел эксперименты описанного типа5 с орангутангами, эти обезьяны долгое время вообще не давали положительных результатов. Но, наконец, когда экспериментатор уже почти потерял надежду добиться результатов, обезьяна после одного правильного выбора неожиданно полностью решила задачу, т. е. никогда больше не делала ошибок. Она решила задачу в один момент, и кривая научения показывала резкое внезапное падение ошибок. Некоторые результаты моего изучения научения у шимпанзе очень похожи на результаты Йеркса. Иногда подобные явления можно наблюдать у детей, и трудно отделаться от впечатления, что обезьяна ведет себя как человек в сходных обстоятельствах, который внезапно усмотрел принцип решения проблемы и говорит себе: «А, вот в чем дело! Всегда черные объекты!» — и больше, естественно, не делает ошибок.

Эти эксперименты нельзя описать, сказав только, как это обычно делается, что животное в такой ситуации научается связывать определенный стимул с определенной реакцией и эта связь закрепляется. Такое представление о процессе придает слишком большое значение памяти или ассоциативной стороне дела и сводит на нет другую сторону, которая, может быть, даже более важна и трудна.

Несмотря на то что много говорилось против «антропоморфизма» в психологии животных, мы наблюдаем здесь ошибку подобного рода, совершаемую не дилетантами, а выдающимися учеными. Экспериментатор интересуется проблемой сенсорного различения. Он конструирует аппаратуру для предъявления животному стимулов. Когда он видит ситуацию, созданную им самим, эта ситуация для него полностью организована, причем «стимулы» являются главными ее характеристиками, а все остальное образует менее важный фон. Следовательно, он формулирует задачу животного как задачу связывания этих «стимулов» с определенными реакциями, а поощрения и наказания должны подкреплять этот процесс. Но он не осознает того факта, что тем самым он наделяет животного такой же организацией ситуации, какая существует для него, экспериментатора, в связи с научной целью или проблемой. Но почему такая же организация должна существовать в сенсорной ситуации животного? Как мы уже заметили, объективная ситуация может предстать как организованная самым различным образом. Под влиянием интересов прошлого опыта организации могут меняться. И нельзя предполагать, что животное, поставленное перед новой ситуацией эксперимента «на различение», увидит сразу поле организованным так же, как видит его экспериментатор.

Возможно, в этом отношении восприятие поля животным отличается от восприятия того же поля экспериментатором больше, нежели 'первое восприятие среза мозга под микроскопом у молодого студента отличается от восприятия опытного невролога. Этот студент не может сразу реагировать определенным образом на различие структур тканей, которые доминируют в поле профессора, потому что студент еще не видит поле организованным таким образом. Причем студент по крайней мере знает, что в этой ситуации его действительные ощущения температуры, мышечного напряжения, звуков, запахов, а также оптического мира вне микроскопа не должны иметь значения. Ничего этого не может знать животное, которое помещают в экспериментальную установку для того, чтобы оно научилось связывать «стимул с реакцией», но которое в действительности подчинено миру сенсорных данных, внешних и внутренних. Какова бы ни была первая организация этого мира, она может не соответствовать специфической организации, существующей для экспериментатора. Здесь возникает ряд очень важных вопросов. Какую роль играет действительная организация ситуации для животного в его реакциях и в процессе научения? И далее, протекает ли научение независимо от этого фактора и возможных изменений в организации поля? Является ли такая организация поля, при которой «стимулы» становятся важнейшими чертами поля, главной частью решения проблемы? Если это так, то требуется ли животному такое большое количество проб для образования связи между стимулом и реакцией или эти пробы нужны ему для правильной организации поля, которая предшествует правильному связыванию стимула и реакции? Наконец, влияет ли поощрение и наказание на подобную реорганизацию поля? Если нет, как можно на нее повлиять?

Что касается низших позвоночных, то мы не можем ответить на эти вопросы. Но наблюдения Йеркса и мои наблюдения над человекообразными обезьянами показывают, что при благоприятных условиях с ними может происходить то, что так часто происходит и с человеком: после некоторого опыта в новой ситуации организация поля внезапно меняется в соответствии с задачей и акценты расставляются правильно. Можно предположить даже, что после этого уже не требуется много времени для установления связи между теперь выделяющимися стимулами и реакцией, если эти две задачи действительно решаются раздельно. Животные в естественных условиях часто научаются удивительно быстро, когда имеют дело с объектами, с которым они уже привыкли иметь дело и свойства которых для них организованны.

Если в этих наблюдениях что-то есть, то следует пересмотреть нашу теорию зрения. Понятие реорганизации, происходящей под давлением всей ситуации, должно стать одинаково важным для научения животных и человека.

Многие психологи скажут, что животное, которое (как орангутанги Йеркса) внезапно схватывает принцип ситуации в экспериментах на научение, проявляет настоящий интеллект. Если это верно, может быть, другого рода эксперименты будут более соответствовать задаче.

Пример, который часто можно наблюдать в процессе обучения покажет, что я имею в виду.

Я стараюсь объяснить моим ученикам трудный раздел математической теории, тщательно строя свои предложения с максимальной последовательностью и ясностью. Возможно, в первый раз я не достиг успеха. Аудитория скучает. Я повторяю снова и, возможно, в третий раз одно лицо тут, другое там вдруг просияет. Вскоре после этого я могу вызвать одного из обладателей этих лиц к доске и он сможет самостоятельно объяснить то, что объяснял я. Что-то произошло между отдельными предложениями в уме этого ученика, что-то важное, чтобы сделать возможным понимание и повторение.

Если мы хотим применить это к экспериментированию с обезьянами, мы, конечно, не можем пользоваться речью и вместо математической нам следует выбрать другую проблему. Что произойдет, если обезьяна увидит, как человек или другая обезьяна выполняет какое-то действие, которое в случае, если обезьяна его повторит, могло бы принести ей большую пользу?

Подражание новым действиям ни в коем случае не является легкой задачей для обезьяны. Для того чтобы подражание стало возможным, должны быть выполнены определенные условия. Один из шимпанзе, которых я наблюдал на острове Тенерифе, был по сравнению с другими обезьянами глупым. Он видел много раз, как другие обезьяны использовали ящик как подставку для доставания объектов, которые находились довольно высоко. Поэтому я ожидал, что, когда он останется один в подобной ситуации (банан подвешен к потолку, ящик рядом на земле), он будет способен повторить это. Шимпанзе подошел к ящику, но вместо того чтобы подвинуть его в направлении пищи, он либо залезал на него и прыгал вертикально, хотя пища была в другом месте, либо пытался подпрыгнуть с земли и достать банан. Другие обезьяны на его глазах доставали банан, но он не сумел повторить все действие и копировал его отдельные части, которые, не будучи связаны между собой в целостный акт, не помогали ему. Он забирался на ящик, бежал оттуда к тому месту, над которым был подвешен банан, и прыгал к нему с земли. Правильная связь ящика и пищи в этой ситуации для него была непонятна. Иногда он немного сдвигал ящик с места, но так же часто к пище, как и от нее. Только после многих демонстраций этого простого акта он научился выполнять его способом, который нельзя описать коротко. Ясно, что научение при помощи подражания — серьезная задача даже для наименее сообразительных человекообразных обезьян. Достаточно сообразительный шимпанзе, наблюдая это действие, скоро догадается, что движение ящика означает прежде всего движение к месту под пищей, движение будет постигнуто вместе с характерным направлением, тогда как глупое животное вначале видит просто движение ящика, не связанное с направлением к пище. Животное будет наблюдать отдельные фазы действия, но не воспримет их как части, связанные со структурой ситуации, лишь принадлежа к которой они являются частями решения. Конечно, правильная организация не дана непосредственно в последовательности сетчаточных образов, возникающих при наблюдении за действием. С подражанием дело обстоит так же, как с обучением. Когда мы учим детей, необходимо создать благоприятные условия, а ребенок, со своей стороны, должен проявить что-то, что мы называем «пониманием» и что иногда возникает внезапно. Никто не сможет просто вложить это в ребенка.

Если обезьяны в некоторых случаях способны «видеть» необходимые связи между частями действия, которое они наблюдают, и существенными частями ситуации, то, естественно, встает вопрос,

будут ли те же обезьяны способны изобрести похожие действия как решения в новых ситуациях. Обезьяна, которая видит ящик всегда под фруктами, свисающими с потолка, попытается вскоре достать эти фрукты с ящика. Если ящик находится не под фруктами и, следовательно, обезьяна не может сразу достать пищу, сможет ли она «понять ситуацию» и пододвинуть ящик так, чтобы он оказался под пищей? Я описывал, как шимпанзе решает простые задачи подобного типа без помощи обучения или показа. Так как это описание переведено на английский язык, нет необходимости повторять его [5].

Но позвольте упомянуть один момент в поведении обезьян, так как он важен во многих экспериментах. Обезьяна, которая часто использовала палку как инструмент, когда пища была за пределами клетки, видит пищу, которую она не может достать руками. На этот раз палки рядом нет, только маленькое дерево, ствол которого разветвляется. Долгое время обезьяна не видит решения. Она знает, как можно использовать палки, а здесь дерево, она не видит части дерева как возможные палки. Позже она внезапно находит решение, идет к дереву, обламывает одну ветку и использует ее как палку. Мне кажется существенным тот факт, что в течение некоторого времени дерево не имеет для обезьяны никакого отношения к проблеме. Человек, привыкший анализировать и реорганизовывать структуру своего окружения в связи с задачей, увидел бы ветки как возможные палки в первый же момент. Чтобы понять поведение обезьяны с человеческой точки зрения, мы должны взять более сложную структуру, чем дерево с ветками.

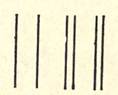

Предположим, что для той или иной цели вам нужна деревянная рамка следующей формы:

г

В вашей комнате нет ничего подобного. Другие деревянные предметы, а именно такие:

|

не могут, как кажется на первый взгляд, пригодиться в этой ситуации, даже с применением пилы, которая является здесь единственно необходимым инструментом. Конечно, после того, как я рассказал об обезьяне, вы начнете анализировать эти формы, подозревая, что я «спрятал» здесь форму, которая вам нужна.

И очень скоро вы найдете ее в «/?». Но если бы вы предварительно не прочли об аналогичных задачах, разве вам легко было бы увидеть нужную форму в окружающих вас предметах? Для уровня, соответствующего интеллекту шимпанзе, дерево по отношению к палке является тем, чем для нас группа форм и особенно «R» по отношению к нужной рамке: часть, которую мы должны использовать, не является зрительной реальностью как часть в составе целого. Она может стать такой реальностью после трансформации. Реорганизация окружения под влиянием данной ситуации будет в таком случае главным моментом задачи и в то же время основной трудностью.

2015-03-20

2015-03-20 909

909