1. Вертикальная и латеральная разрещающая способность сейсморазведки

Под разрешающей способностью понимают такое минимальное расстояние между двумя различными объектами, на котором они еще различаются как два отдельных объекта. Различают два направления:

-разрешающая способность по вертикали (по времени, по глубине);

-разрешающая способность по горизонтали (от трассы к трассе вдоль профиля, или по площади).

Под разрешающей способностью по вертикали понимают способность выделения отдельных пропластков в многослойной среде, она зависит от уровня помех, литологического состава пород, подстилающих и перекрывающих геологический объект, частотного спектра сейсмических волн, мощности геологических тел, способности интерпретатора улавливать незначительные изменения формы сигнала и т.д.

Единственной управляемой величиной, влияющей на длину волны, следовательно, и на разрешающую способность по вертикали, является частота, т.е. разрешающую способность можно увеличить, записывая более высокие частоты. Достигнуть этого можно, если использовать высокочастотные источники и сохранять высокие частоты при записи и обработке.

При правильной обработке разрешенность по вертикали может составлять величину от 1/8 до 1/4 длин волн, а при отсутствии шумов и при относительно простом геологическом строении можно выделять и более близко расположенные объекты. Отдельные отражения от кровли и подошвы пласта можно различить, пока его мощность не станет меньше 1/8 длины волны главной гармоники частотного спектра импульса. Эта величина называется критической разрешающей мощностью. Если мощность пласта меньше этой критической величины, длина полупериода отраженного сигнала (расстояние между экстремумами, соответствующими его кровле и подошве) перестает зависеть от мощности пласта. В Западной Сибири в интервалах глубин до 2-3 км, при стандартной методике сейсморазведки МОВ, возможно раздельное прослеживание пластов мощностью не менее 15-20 м.

Под разрешающей способностью по горизонтали (латерали) понимают способность выявления латеральных изменений в пропластках в многослойной среде.

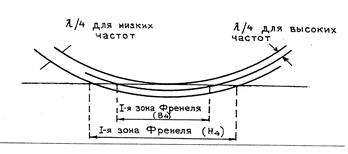

При распространении сейсмической волны от точечного источника в среде образуется область возмущения, ограниченная передним и задним фронтами волн, которые являются сферическими поверхностями. Оба фронта распространяются в среде с одинаковой скоростью. Область возмущения во времени соответствует длительности исходного импульса (1,5 периода волны) и находится за волновым фронтом. При падении фронта волны на отражающую поверхность происходит отражение некоторой его части, расположенной между точками пересечения отражающей поверхности со сферической поверхностью, отображающей границу области возмущения. На рис показана область возмущения глубиной в 1/4 длины волны. Часть отражающей поверхности, ограниченная линией пересечения с фронтом волны, представляет собой площадку, участвующую в образовании отражения. Эта площадка называется первой зоной Френеля. Сигнал, отражённый от этой площадки, прибудет к сейсмоприёмнику, расположенному на дневной поверхности в точке взрыва (источника), в течение одного полупериода и будет интерферировать без ослабления. Сигнал, отражённый от поверхности за пределами первой зоны Френеля, прибудет к сейсмоприёмнику с опозданием на 1/2 длины волны относительно первого вступления отражения и будет ослаблен. Радиус первой зоны Френеля можно рассчитать по формуле

Rф »  ,

,

где h – глубина до исследуемой границы, l - длина волны, Rф – первая зона Френеля

Рис. Отражение сферической волны от плоской границы раздела

Радиус зоны Френеля увеличивается с глубиной и с уменьшением частоты.

Суммарный интерференционный отражённый импульс формируется не плоскостью отражающей поверхности, а некоторым трёхмерным объёмом, называемым диском Френеля. Диаметр этого диска равен эффективной ширине первой зоны Френеля, а высота – половине эффективной длительности падающего импульса. Ещё одним способом анализа разрешающей способности по латерали является анализ дифракции волн. При приближении размеров объекта к диаметру первой зоны Френеля и последующем его уменьшении проявление объекта видоизменяется и приобретает характер дифрагированного сигнала от точки. Если две точки удалены друг от друга на расстояние равное диаметру первой зоны Френеля, эти точки будут «видны» на сейсмограммах не как одна, а как две разные точки

Сокращение радиуса зоны френеля непосредственно связано с повышением разрешенности. Размер зоны Френеля зависит от частоты сейсмических колебаний, от расстояния до источника и от кривизны фронта волны

2. Метод полумаксимума, как экспресс-метод количественной интерпретации магнитных аномалий.

∆gш=fMh/r3

∆gш=fMh/r3

gmax=fM/h2 r0,5=√x0,52+h2 fMh/(x0,52+h2)=fM/2h2 2h3=(x0,52+h2)3/2 21/3h=(x0,52+h2)1/2 h=1/21/3√ x0,52+h2

h2= (x0,52+h2)/22/3 22/3h2=(x0,52+h2) 22/3h2 -h2= x0,52 h2(22/3-1)=x0,52 h=x0,5/√22/3-1=1,47x0,5

метод используется для экспресс-оценки глубины залегания аномалиеобразующего объекта.

| объект | h/x1/2 |

| Вертикальный пласт | 0.58 |

| Горизонтальный круговой цилиндр | |

| Вертикальный цилиндр | |

| шар | 1.47 |

Глубина определяется до особой точки объекта – для шара и горизонтального цилиндра это центр, для вертикального пласта и стержня – верхняя кромка.

3. Основные уравнения Максвелла для постоянного тока, их характеристика.

Первое уравнение показывает зависимость вихревого магнитного поля Н от плотности тока проводимости j, второе постулирует факт, что в стационарном поле нет вихревых индукционных токов, третье и четвёртое - уравнения непрерывности магнитных и электрических силовых линий в отсутствие объёмно распределенных и сторонних зарядов. Закон Ома в дифференциальной форме  .

.

2015-03-20

2015-03-20 1317

1317