Исторически первым детектором, использованным изобретателем радио А.С, Поповым, был так называемый «когерер», представлявший собой стеклянную ампулу с мелкими железными опилками внутри. Он обладал свойством изменять свое сопротивление при встряхивании, что в какой-то очень отдаленной степени напоминало способность диодов по-разному проводить ток во встречных направлениях.

Вскоре ему на смену пришли твердокристаллические детекторы на основе кристаллов серы, а после изобретения вакуумного диода и вплоть до появления полупроводниковых диодов детектирование сигналов в радиоаппаратуре осуществлялось исключительно ламповыми диодами или триодами (так называемые сеточное и анодное детектирование, сопровождающиеся одновременным усилением сигнала).

Сегодня в БРТА применяется исключительно диодное детектирование с использованием в качестве вентилей специальных полупроводниковых детекторных диодов. Чаще всего это точечные диоды, рассчитанные на небольшие токи (порядка единиц миллиампер), небольшие обратные напряжения (порядка единиц-десятков вольт) и достаточно высокие граничные частоты (от единиц мегагерц до единиц гигагерц).

|

|

|

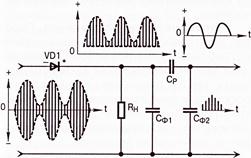

Схемы детекторов существенно различаются между собой в зависимости от вида модуляции сигнала, подлежащего детектированию. Рассмотрим вначале детектор АМ сигнала как наиболее простой. Классическая схема такого детектора приведена на рис. 2.19. По своей сущности она ничем не отличается от схемы обычного однополупериодного выпрямителя, работу которого мы подробно рассматривали в самом начале этой главы. Разница заключается в целях и задачах обработки исходного сигнала.

Рис. 2.19 Схема детектора АМ сигналов

Если задача однополупериодного выпрямителя - превратить переменный ток а постоянный и затем с помощью сглаживающих фильтров максимально подавить остаточную переменную составляющую (напряжение пульсации), то задача детектора АМ сигнала - диаметрально противоположная, Детектор должен с минимальными искажениями выделить и сохранить именно составляющую напряжения пульсаций модулированного ВЧ колебания, отделив ее от ненужной постоянной составляющей и остатков («обрезков») синусоиды ВЧ несущей.

Именно спецификой поставленной задачи и вызваны схемные особенности АМ детектора. На резисторе нагрузки RH выделяется верхняя или нижняя (в зависимости от полярности включения диода) «половина» модулированного сигнала, содержащая три составляющие сложного сигнала: в явной форме «отрезанные» положительные или отрицательные полуволны сигнала несущей, некоторую усредненную по величине постоянную составляющую и в неявной форме так называемую «огибающую», т.е. низкочастотную составляющую модулированного сигнала, которая, собственно говоря, нас и интересует в первую очередь.

|

|

|

Конденсатор Сф1 включенный параллельно резистору нагрузки, обладает очень большим реактивным сопротивлением на звуковых (модулирующих) частотах, а потому практически не является для этих частот шунтом.

А на частоте несущей его сопротивление, напротив, много меньше сопротивления резистора нагрузки, поэтому конденсатор как бы замыкает накоротко выход детектора для этой составляющей.

Разделительный конденсатор Ср большой емкости служит непреодолимым препятствием для постоянной составляющей и сравнительно свободно пропускает переменную составляющую полезного НЧ сигнала. Конденсатор Сф2 на выходе детектора «дофильтровывает» остатки половинок высокочастотной несущей.

«Побочный» продукт детектирования - постоянная составляющая положительной или отрицательной полярности - либо не используется вообще, либо используется для работы некоторых вспомогательных систем: автоматической регулировки усиления (АРУ), автоподстройки частоты гетеродина (АПЧГ), системы бесшумной настройки (БШН) системы оптической индикации точной настройки и т.п.

2015-04-12

2015-04-12 653

653