Схемотехническими реализациями транзисторных ИУ являются усилители постоянного тока и импульсные усилители.

Транзистор в усилительных устройствах выполняет роль управляемого сопротивления (ZИ на рис. 6.2), вносимого в цепь нагрузки (ZН). Величина ZИ определяется величиной и знаком управляющего сигнала. Для большинства практических случаев транзистор может быть замещен активным сопротивлением RТР так, что ZИ = RТР.

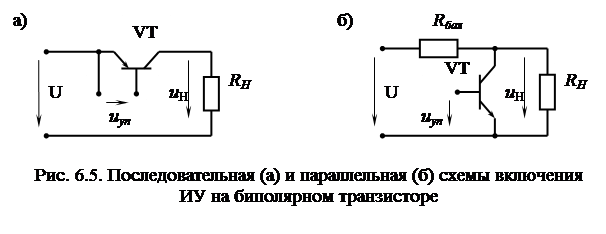

Последовательная и параллельная схемы усилительных устройств на биполярном транзисторе приведены на рис. 6.5. Через uуп и u H обозначены напряжение сигнала управления и падение напряжения на нагрузке.

Вместо биполярного транзистора VT типа р-п-р в последовательной схеме может быть использован транзистор типа п-р-п (или полевой транзистор). Аналогично может быть изменен тип транзистора в параллельной схеме.

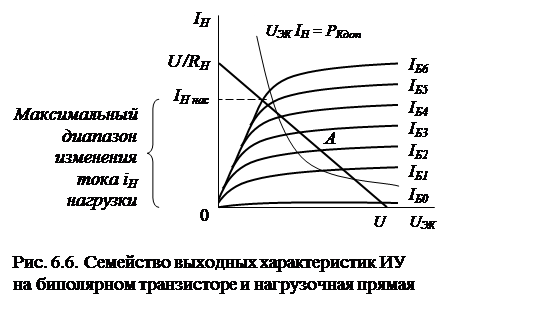

Наибольшее практическое применение в усилителях получили последовательные схемы с включением транзистора по схеме с общим эмиттером (рис. 6.5а). Семейство выходных характеристик такого транзисторного ИУ показано на рис. 6.6.

|

|

|

|

Транзистор, используемый в качестве усилителя постоянного тока, осуществляет усиление сигналов, изменение которых происходит много медленнее длительности переходных процессов в самом усилителе. Транзистор работает в активном режиме. При этом рабочая точка А перемещается по нагрузочной прямой, занимая на ней различные положения в зависимости от величины тока базы iБ (рис. 6.6). Коллекторный ток iК,он же ток нагрузки iН, плавно изменяется в выделенном на рисунке диапазоне. Падение напряжение на нагрузке uH= iКRH = U - uЭК зависит от величины напряжения uЭК между эмиттером и коллектором транзистора. Для линеаризации входной характеристики транзистора и зависимости iН от iБ в цепь базы транзистора включают балластный резистор, сопротивление которого Rбал>>RН.

В импульсных усилителях реализуется так называемый ключевой режим работы (режим переключения) транзистора. В этом случае транзистор может длительно находиться только в двух состояниях: насыщенном и отсечки.

В состоянии насыщения транзистор находится тогда, когда от источника сигнала управления во входную цепь транзистора подается ток iБ больший, чем необходимо для получения максимального коллекторного тока IКmax≈UИ/RН. Для насыщенного транзистора обычно UЭК <0,1 В.

В состояние отсечки транзистор переводится, когда на базу подается напряжение uБЭ, обратное для эмиттерного р-п -перехода. В этом случае ток эмиттера очень мал и сопротивление RТР = ZИ между выводами эмиттер-коллектор составляет 0,1…10 Мом. Ток коллектора определяется обратным током коллекторного перехода и равен току базы IБ0 (см. рис. 6.6).

|

|

|

Для обеспечения быстрого перехода транзистора из области насыщения в область отсечки необходимо, чтобы сигналы, подаваемые на базу, были достаточными по величине и прикладывались скачком (имели бы крутые передний и задний фронты). Время включения транзистора может составлять десятые доли микросекунды, время отключения в 2-3 раза больше времени включения.

В паспорте транзистора любого типа указывается допустимая мощность РКдоп, которую он может рассеять на коллекторном переходе, не нагревшись выше допустимой температуры. Эта мощность практически равна произведению UЭК IК. Если на графике выходных характеристик транзистора нанести линию UЭК IН = РКдоп (гипербола), то она разделит область выходных характеристик на две зоны (рис. 6.6). Выше гиперболы UЭК IК > РКдоп и длительная работа транзистора в этой зоне недопустима. В зоне ниже гиперболы, где UЭК IК < РКдоп, транзистор может работать неограниченное время. Для транзистора, работающего в активном режиме, нагрузочная прямая должна находиться ниже гиперболы UЭК IН = РКдоп. Для транзистора, работающего в ключевом режиме, нагрузочная прямая может располагаться значительно выше при условии, что точка насыщения и точка отсечки на нагрузочной прямой находятся ниже гиперболы UЭК IН = РКдоп. В этом случае мощность, выделяемая в нагрузке, может быть увеличена в 2-2,5 раза.

Работа транзистора в ключевом режиме при коммутации электрической цепи аналогична по действию на цепь включению и отключению замыкающего контакта электромеханического аппарата с самовозвратом, например, кнопки управления, реле, контактора и др.

2015-04-12

2015-04-12 594

594