Дата проведения работы ______________

1. Схема установки

2. Исходные данные

1. Диаметр отверстияd0 = _____ мм.

1. Внутренний диаметр цилиндрической насадки dц = _____мм.

3. Диаметр выходного сечения конически суживающейся насадкиdс = _____мм.

4. Диаметр горловины конически расширяющейся насадки d'р = _____ мм.

5. Диаметр выходного сечения конически расширяющейся насадки d"р =_____ мм.

6. Напор, действующий над центром отверстия или насадки Н = _____ мм.

7. Емкость мерного цилиндра W = _____ л.

3. Журнал наблюдений

| № п/п | Наименование замера | Условн. обозн. | Ед. изм. | Условия истечения | |||||

| Отвер–стие | Цилинд. насадки | Сужив. насадки | Расшир. насадки | ||||||

| Диаметр струи | dc | мм | |||||||

| Вертикальная координата при x = 200 мм | Z | мм | |||||||

| Время заполнения мерного цилиндра | T | с | |||||||

4. Обработка результатов опыта

| № п/п | Наименование позиции | Услов. обозн. | Ед. изм. | Условия истечения | |||||

| Отверс–тие | Цилинд. насадки | Сужив. насадки | Расшир. насадки | ||||||

| Теоретическая скорость истечения | Uтеор | м/с | |||||||

| Коэффициент скорости | j | – | |||||||

| Действительная скорость истечения | U | м/с | |||||||

| Коэффициент сопротивления | ζ | – | |||||||

| Потери напора при истечении | hпот | м | |||||||

| Действительный расход воды | Q | м3/с | |||||||

| Теоретический расход воды | Qт | м3/с | |||||||

| Коэффициент расхода | m | – | |||||||

| Коэффициент сжатия | e | – | |||||||

| Расчетный диаметр струи | d | мм | |||||||

| Фактический диаметр струи | d1 | мм | |||||||

Вопросы для самоконтроля

|

|

|

1. Какие отверстия считаются малыми? Почему происходит сжатие струи?

2. Что называется насадком и каково его назначение? Типы наcадков и область их применения.

3. Как связаны между собой коэффициенты скорости j, расхода m, сжатия e и местного сопротивления ζ?

3. Как и почему отличаются значения расходов при истечении жидкости через отверстия и насадки при одинаковых величинах d и H?

Лабораторная работаА №7.

ИСПЫТАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

Цель работы – Получение характеристик зависимости напора Н, мощности N и

коэффициента полезного действия η от производительности Q при постоянном числе оборотов.

1. Описание установки

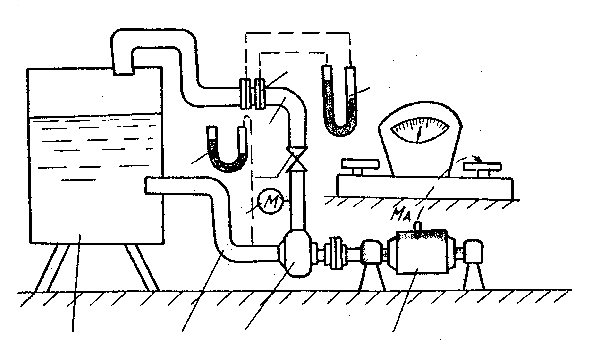

Испытание центробежного насоса проводится на установке (рис. 22), которая включает в себя: насос 3, электродвигатель 4, всасывающий 2 и напорный 7 трубопроводы с задвижкой 8, закрытый бак 1, водомерную шайбу 6, манометр 9, вакуумметр 10 и манометр 5..

|

|

|

Манометр 9 – металлический, пружинный, служит для измерения избыточного давления в нагнетательном трубопроводе на выходе из насоса.

Вакууметр 10 – ртутный, служит для измерения давления во всасывающем

трубопроводе перед входом в насос.

Манометр 5 – дифференциональный, ртутный, служит для определения перепада давления на водомерной шайбе 6. По его показанию вычисляется расход воды в системе.

По показаниям манометра 9 и вакуумметра 10 вычисляется статистический напор, развиваемый насосом.

Рис. 22. Схема установки

Для возможности непосредственного измерения мощности на валу насоса, приводной электродвигатель выполнен в виде "мотор–весов". Как ротор, так и статор электродвигателя имеют возможность вращаться вокруг своих осей. Вращение ротора используют для приведения в действие насоса. Вращение статора направлено в противоположную сторону с тем же крутящим моментом, уравновешивается гирями обыкновенных весов.

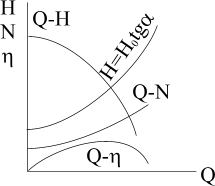

В центробежных насосах обычной конструкции напор Н, создаваемый насосом, падает, а мощность на валу N, потребляемая насосом, растет с увеличением производительности Q. Коэффициент полезного действия с увеличением производительности сначала растет, достигает максимума, а затем начинает падать.

Для решения вопроса о режиме работы насоса при включении на ту или иную сеть необходимо построить характеристику сети, т.е. кривую зависимости необходимого напора от расхода жидкости через сеть.

При перекачке жидкости напор затрачивается на преодоление:

а) геометрической высоты подъема H0;

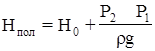

б) разности давлений в резервуарах  ;

;

в) гидравлических потерь Hпот.

Геометрическая высота подъема, сложенная с разностью давлений в резервуарах, выраженная в метрах столба данной жидкости, представляет собой полезный напор Нпол, не зависящий от расхода воды в сети,

.

.

Гидравлические потери в сети пропорциональны квадрату скорости, следовательно – квадрату расхода. Таким образом, уравнение характеристики сети может быть представлено в виде:

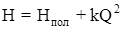

,

,

где  .

.

Для определения режима работы насоса при включении на данную сеть необходимо характеристику насоса совместить с характеристикойсети на одном графике (рис. 23). Точка пересечения будет рабочей точкой насоса.

Насос работает с геометрической высотой подъема H0 = 2,5 м и разностью давлений в резервуарах P2 – P1 = 0.

Рис. 23 Характеристики насоса и сети

2. Порядок проведения испытаний

Перед началом испытаний насос должен быть залит водой. Пуск насоса производится при полностью закрытой задвижке 8 на нагнетательном трубопроводе, при этом мощность, потребляемая электродвигателем, будет наименьшей. Расход Q = 0. Это первая точка измерений.

В дальнейшем, увеличивая открытие задвижки 8 до полного ее открытия, производят необходимые замеры. Всего делается 5 – 6 замеров. При каждом замере снимаются и заносятся в протокол испытания показания приборов.

3. Обработка результатов измерений

Для построенияQ – H характеристики необходимо по показаниям приборов определить производительность насоса и развиваемый им полный напор H при каждом режиме.

Производительностью насоса называется количество жидкости, подаваемой в единицу времени.

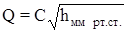

В данной работе производительность вычисляется по формуле

[м3/сек],

[м3/сек],

где С = 0,646 – постоянная шайбы, учитывает соотношение диаметров (площадей) трубопровода и шайбы, потерю напора на шайбе и размерность величин.

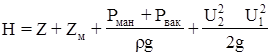

Напор, создаваемый насосом, определяется по следующей формуле, полученной путем использования уравнения Бернулли:

[м],

[м],

где Z – расстояние по вертикали между точками присоединения манометра и вакуумметра, м; Z м – высота расположения манометра над точкой его присоединения к трубопроводу, м; U1 и U2 – скорости жидкости во всасывающем и нагнетательном патрубках насоса, м/с (в данной установке равны между собой); r – плотность воды; g – 9,81 м/с2 ускорение силы тяжести; Pман – давление, показываемое манометром, Н/м2 (1 атм. = 96 103 Н/м2); Pвак – разряжение, показываемое вакуумметром, H/м2 (l мм.pт.cт. = 133 Н/м2).

|

|

|

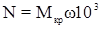

Мощность на валу насоса определяется из выражения:

[квт],

[квт],

где Мкр = Р×l – крутящий момент на валу насоса, равный моменту, который определяется произведением веса Р на длину рычага l(1 кг= 9,81 Н);  – угловая скорость вращения вала насоса в рад/с; n – число оборотов вала насоса в минуту, измеряемое тахометром

– угловая скорость вращения вала насоса в рад/с; n – число оборотов вала насоса в минуту, измеряемое тахометром

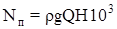

Полезная мощность насоса определяется по производительности насоса Q

и напору Н из выражения

квт

квт

Коэффициент полезного действия насоса определяется как отношение полезной мощностиNп к мощности на валуN.

4. Форма отчета

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

ИСПЫТАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

2015-04-01

2015-04-01 337

337