Оглавление

Введение…………………………………………………………………………..3

§ 1. Правовой статус рабов……………………………………………………..4

§ 2. Правовой статус вольноотпущенников…………………………………..10

§ 3. Правовой статус чужестранцев…………………………………………...11

§ 4. Лица, пребывающие в чужой власти………………………………………12

§ 5. Понятие «persona»………………………………………………………….14

§ 6. Колонат………………………………………………………………………18

§ 7. Опека и попечительство……………………………………………………19

§ 8. Правовой статус юридического лица……………………………………21

Заключение……………………………………………………………………….25

Список использованной литературы………………………………………….27

Введение

Субъекты права выступают в правовом общении как абстрактные лица. Совокупность правовых качеств, выражающих включенность субъекта в ту или иную сферу социальной жизни, регулируемую нормами Права, определяет статус лица. Чем выше статус, тем полнее правоспособность — возможность быть субъектом прав и обязанностей. Право лиц включает в себя критерии классификации лиц, устанавливает соответствие между статусом и правоспособностью, а также определяет действительную способность лица совершать юридические акты — дееспособность.

|

|

|

Эти вопросы имеют фундаментальное значение для существования и функционирования правовой системы. Это ограничение указывает на гражданскую общину квиритов как на точку отсчета при определении статуса лица.

Если по естественному праву па все люди формально равны, то в плане исторически определенных национальных правовых систем наблюдаются ограничения: по отношению к рабам и чужеземцам право отдельной гражданской общины выступает привилегией. С этой точки зрения полноправными лицами являются только члены civitas – cives.

Целью написания курсовой работы является изучение вопросов правового статуса лиц в римском частном праве.

В данной работе проработаны следующие вопросы: правовой статус рабов; правовой статус вольноотпущенников; правовой статус чужестранцев; лица, пребывающие в чужой власти; понятие «persona»; колонат; опека и попечительство; правовой статус юридического лица.

Основанием для написания работы послужили труды Дождева Д. В., Хвостова В. М. и ряда других авторов.

Предметом изучения в данной работе является правовой статус лица в римском частном праве.

Правовой статус рабов

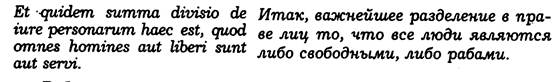

По идущей от Гая традиции рассмотрение права лиц начинается с анализа положения рабов.

Gai., 1,9[1]:

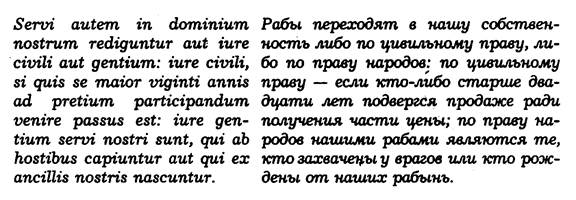

Рабство — servitus— институт ius gentium (D.1,5,4,1 = I. 1, 3,2): оно не считается исключительно римским явлением и имеет своей предпосылкой возникновение гражданских общин. Раб (servus) находится вне политического общества и не является субъектом ни ius civile, ни ius gentium; по римскому праву, как и в других античных правовых системах, он считается вещью (res). Специфика этой вещи состоит в том, что она никогда не бывает ничейной (res nullius). Маrс., 1 inst., D. 1,5,5,1:

|

|

|

Цивильным способом перехода в рабское состояние считается ситуация, когда с целью обмануть доверчивого покупателя кто-то подговаривает знакомого продать себя в качестве раба с тем, чтобы за тем объявить сделку ничтожной. Такая сделка, однако, признана не обратимой: сначала претор предоставляет обманутому покупателю особую ехсерtiо против иска о свободе, затем приравненные к закону нормативные акты, которые могли определять статус лиц, исключают восстановление в первоначальное состояние, так что лицо, давшее продать себя ради получения части покупной цены, остается рабом. Здесь рабский статус возникает одновременно с переходом субъекта в собственность к другому лицу.

Захваченное у чужеземца — не только военного противника, но любого представителя народа, не связанного с Римом договором о дружбе или гостеприимстве, становится собственностью захватившего. В случае военной победы римский военачальник по согласованию с сенатом назначал публичную распродажу пленных в рабство.

Римлянин, попавший в плен, выбывал из civitas и становился рабом на чужбине. С этой гипотезой связан специфический институт — роstliminium (ситуация, наступающая после обратного перехода границы). Римский гражданин, вернувшись из плена, вновь обретал утраченный статус. Автоматически восстанавливались и все права и обязанности лица, за исключением владения и брака, возобновление которых требовало нового волеизъявления.

Утрата личной свободы и гражданства наступает и вследствие выдачи римского гражданина военным врагам самим государством. Выдаче подвергались римские граждане, сознательно оскорбившие иностранных послов. Предметом контроверзы стал случай выдачи врагам консула Гая Гостилия Манцина, побежденного в войне с Нуманцией в 137 г. до н. э. Консул заключил с врагами мир, связал себя клятвой. Сенат не утвердил договор и, чтобы избавиться от ответственности, выдал Манцина противнику. Однако нумантинцы не приняли полководца, и тот возвратился в Рим, где по вопросу о его статусе разошлись мнения П. Муция Сцеволы и Юния Брута. Публий Муций отказывал вернувшемуся в праве гражданства, считая ехрulsio ex civitate достаточным основанием для его утраты, подобно изгнанию. Возобладало, однако, мнение Брута, по которому deditio как и дарение (donatiо), не имеет силы без принятия на другой стороне отношения (Сiс., Тор., 37).

Рождение от рабыни, правильный брак с которой признавался невозможным, определяло рабский статус ребенка. Однако, если мать была свободной во время зачатия или хотя бы некоторое время в период беременности, считалось, что ребенок рождался свободным. Такое благоприятствование свободе утверждается в классический период.

Известны и другие цивильные способы обращения в рабство: осуждение на смерть или на каторжные работы делало осужденного рабом. Это рабство имело то значение, что все имущество преступника отходило в казну. Однако последующие приобретения (например, отказанное по завещанию в его пользу) были избавлены от этой участи рескриптом Антонина Пия и доставались наследникам. В 535 г. переход в рабство осужденного in metallum был отменен Юстинианом.

Обращался в рабство гражданин, не прошедший периодический имущественный ценз, а также уклонившийся от военной службы.

По сенатскому постановлению, принятому при Клавдии, женщина, вступившая в сожительство с рабом и отказавшаяся прекратить эту связь вопреки запрету и троекратному предупреждению господина раба, становилась его рабыней. Рабами рождались и ее дети. Однако дитя, зачатое такой женщиной в правильном браке, рождалось свободным, несмотря на рабство матери.

|

|

|

SC Claudianum допускало также соглашение между женщиной и господином раба, по которому она сама оставалась свободной, но ее ребенок рождался рабом. Возникала ненормальная ситуация, когда статус лица зависел от частного соглашения. Правило ius gentium было восстановлено при Адриане: от свободной матери рождалось свободное дитя. При Юстиниане SC Claudianum было отменено окончательно (С.7,24,1), как позорное и недостойное этой эпохи.

Известны случаи, когда в ответ на жалобу патрона на неблагодарность вольноотпущенника решением принцепса либерт вновь обращался в рабство. Эта практика привела к выработке общего правила о восстановлении рабского состояния из- за неблагодарности только при Константине.

С Константином (313 г.) связано и дозволение отцу продавать новорожденного, который становился рабом покупателя, но в любой момент мог быть выкуплен родителем. Юстиниан оставил это правило в силе, оговорив возможность продажи случаем крайней нужды.

Раб, совершивший уголовное преступление, был беззащитен и подлежал наказанию без суда на основе магистрата или господина. В случае совершения delictum раб подлежал выдаче потерпевшему — nохае deditio— в соответствии с законом ХII таблиц. Если господин принимал на себя защиту раба, отстаивая в сущности свое право на него, то проигрыш процесса возлагал на него такую же ответственность, как если бы он совершил деликт сам. Этот же порядок предусматривал в случае на несения рабом ущерба другому собственнику. Если раб, замысливший воровство, был пойман на месте преступления, то по закону ХII таблиц его, подвергнув бичеванию, сбрасывали со скалы.

Нанесение телесных повреждений рабу рассматривалось как iniuria и наказывалось штрафом в пользу его господина. В случае существенных повреждений штраф был по закону ХII таблиц вдвое меньше, чем когда страдал свободный. Свидетельские показания раба даже по гражданским делам принимались во внимание только под пыткой в ходе следствия. Рабам вменялось в обязанность заботиться о безопасности их господина, в противном случае ни один дом не мог считаться безопасным. Принятое в 10 г. до н. э. SC Claudianum, предписывало в случае убийства господина подвергнуть допросу всех рабов, находившихся с ним под одной крышей, предав смерти тех, кто не докажет, что не был в состоянии прийти на помощь хозяину. SC Claudianum предписывало, чтобы раб, выдавший властям убийцу своего господина, становился свободным.

|

|

|

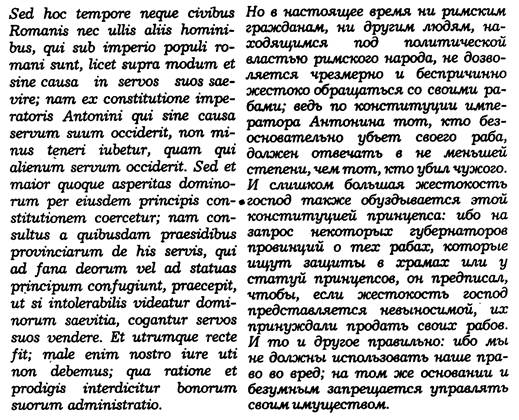

В классическую эпоху под влиянием стоической философии в римском обществе укрепляется представление о человеческой природе раба, отразившееся в законодательстве. Наибольший резонанс имел рескрипт Антонина Пия (Gai., 1,53 = D. 1,6,1,2) [2]:

Законодательное ограничение прав собственников здесь выражает конфликт между императорской властью и частной собственностью, определяемый тем обстоятельством, что объектом вещного права является волящая личность. Идея злоупотребления своим правом в рассуждении Гая не увязана с признанием раба человеком, которое и вдохновило императорское решение. Прибегая к концепции и говоря об обращении за защитой к святыням (особенно показателен поиск убежища у статуй императоров), рескркипт рассматривает рабов как подданных.

Не имея доступа к сделкам публичной природы, раб мог совершать и другие юридические акты как по приказу господина, так и своевольно. Участие раба в коммерческом обороте подчинялось тому принципу, что заключенные им сделки могут только улучшать положение его господина, но не ухудшать. Раб приобретает в пользу господина, но ни к чему его не обязывает — даже если сам факт получения предполагает прекращение права требования на стороне получившего. Например, если должник уплатил денежный долг рабу кредитора, последний не утрачивает требование (что было бы естественным эффектом уплаты), однако претор защищает должника в пределах той суммы, которая поступила господину раба.

Несмотря на полную неправоспособность раба, в целях развития хозяйства издревле практиковалось выделение рабу в управление некоторого имущества. Ответственность по сделкам раба с вещами, входившими в пекулий, падала на его господина, но обычно деловая инициатива раба была выгодна, поскольку позволяла рабовладельцу рассчитывать на получение из утаенных рабом средств крупного выкупа за отпущение на волю. Соглашение раба с господином по вопросу выкупа получало значение для третьих лиц. Пекулий оставался собственностью господина и мог быть в любой момент изъят у раба. Даже по отпущении раба на волю его права на это имущество не менялись, и после его смерти оно автоматически возвращалось патрону.

Раб не мог участвовать ни в каком гражданском процессе. Это обстоятельство сказалось в том, что для защиты свободного статуса лица было необходимо участие особой стороны в процессе. В древности такой спор разворачивался в форме, когда на заявление следовало утверждение. Затем претор объявлял фактическую свободу спорного лица до самого вынесения решения.

Фиктивный процесс о свободе, когда господин раба не возражал на заявление заступника, тем самым соучаствуя в процедуре, приводил к освобождению из рабства.

Публичную природу имеют и другие способы отпущения раба: посредством внесения раба по приказу господина в списки ценза, проводившегося каждые пять лет, и по завещанию которое первоначально утверждалось в комиссии или объявлялось в готовом к бою войске. Таким образом, гражданский коллектив не ограничивался фиксацией допустимых форм перемены статуса и посредством своих органов контролировал ситуации возведения в ранг граждан лиц, прежде считавшихся вещами. Однако волеизъявление самого господина не ограничивается отказом от собственности на раба, но непосредственно направлено на изменение статуса подвластного лица.

В классическую эпоху развивается отпущение на волю посредством фидеикомисса доверительного поручения завещателя наследнику отпустить на волю раба и стать его патроном. Если наследник не исполнял поручение наследодателя, раб мог добиваться своего права у специального претора, в случае неповиновения наследника судебному решению, раб получал свободу в силу самого магистрата.

Практика доверительных соглашений раба с третьим лицом о выкупе из рабства на деньги самого раба с последующим отпущением на волю получила законодательное признание в законе Марка Аврелия и Луция Вера.

2015-04-30

2015-04-30 3622

3622