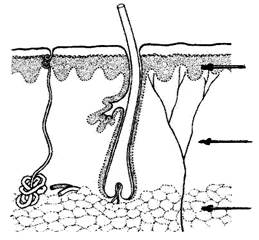

Чтобы представить себе механизм образования ожога и процесс заживления, вспомним строение кожи.

В коже различают три слоя: поверхностный – эпидермис, средний – собственно кожа или дерма (в нём находятся потовые железы, волосяные фолликулы, а также окончания чувствительных и болевых нервов) и подкожно-жировая клетчатка (рис. 3).

Клетки наружного слоя эпидермиса постоянно отшелушиваются и заменяются на новые. А самый глубокий слой – зародышевый – отвечает за восстановление кожного покрова после любой травмы, в том числе после ожога.

При поверхностном повреждении эпидермиса, когда зародышевый слой не страдает, эпителизация раневой поверхности наступает быстро. Если в результате травмы гибнет не только эпидермис, но и дерма, то повреждение является глубоким, а такая рана не может зажить самостоятельно.

| Эпидермис Дерма Подкожно-жировая клетчатка |

Рис. 3 – Строение кожи

Под воздействием неблагоприятных факторов – высокой температуры (свыше 52°С), химических веществ, электрического тока, ионизирующего излучения – в результате происходит коагуляция (свёртывание) белков кожи, их распад. Кожные клетки погибают и подвергаются некрозу – возникает ожог.

В зависимости от температуры и длительности воздействия агрессивного фактора ожоги различаются по степени и площади поражения. А тяжесть состояния пострадавшего пропорциональна площади ожога и глубине поражения.

В зависимости от глубины поражения различают четыре степени ожогов:

I степень – стойкая гиперемия (покраснение и отёк) кожи.

II степень – на красной припухшей коже образуются небольшие пузыри, наполненные серозным содержимым. Происходит отслоение рогового слоя эпидермиса, но зародышевый слой сохранён.

III степень – поражаются все слои эпидермиса и дерма.

IIIа степень – частично поражается дерма, дном раны служит неповрежденная часть дермы, с оставшимися эпителиальными элементами (сальными, потовыми железами, волосяными фолликулами). Сразу после ожога выглядит как черный или коричневый струп. Могут формироваться пузыри большого размера, склонные к слиянию, с серозно-геморогическим содержимым.

IIIб – тотальная гибель кожи до подкожно-жировой клетчатки.

IV степень – гибель подлежащих тканей, обугливание мышц, костей, подкожно-жировой клетчаткой (рис. 4).

Рис. 4 Ожоги по глубине поражения

Ожоги I и II степени относятся к поверхностным и заживают без образования рубцов. Ожоги III степени являются глубокими, сопровождаются рубцеванием. Для их заживления нередко приходится прибегать к свободной пластике кожи. При ожогах IV степени может наступить некроз конечности, требующий ампутации.

Площадь ожога определяют по «правилу девяток» (голова – 9%, рука – 9%, передняя поверхность туловища – 9×2=18%, задняя поверхность туловища – 9×2=18%, нога – 18%, промежность – 1%) или по «правилу ладони», помня, что ладонь составляет приблизительно 1% площади поверхности тела (рис.5).

Ожог І степени является опасным, когда поражено 2/3 и более поверхности тела, ІІ степени – половина, ІІІ – 1/3 поверхности тела. 1/3 – 2/3 поверхности повреждения является смертельной.

В результате тяжелых ожогов у пострадавшего в первые часы развивается ожоговый шок, а позднее – токсемия (скопление в крови токсичных продуктов распада тканей).

Ожог – это не только местное поражение. Развивается «ожоговая болезнь». На фоне шока, токсемии присоединившейся инфекции организм теряет много жидкости, кровь густеет, поражаются сердце, печень, почки.

При вдыхании горячего воздуха и дыма могут быть ожоги дыхательных путей с развитием острой дыхательной недостаточности, отравление угарным газом, если пострадавший длительно находится в закрытом помещении. Ожоги верхних дыхательных путей обычно сочетаются с ожогами лица.

Рис. 5 Определение площади ожогов «по правилу девяток».

Признаки ожогов дыхательных путей: затруднённое дыхание, одышка, боль в груди, кашель, охриплость голоса.

Первая помощь – прежде всего, пострадавшего следует вынести из зоны действия источника высокой температуры, затем потушить горящие части одежды при помощи простыней, одеял, пальто или же воды. Осторожно удалить одежду с обожженных участков тела, но не срывать ее, если она прилипла к коже, а отрезать: в противном случае это может привести к отслоению больших участков кожи, кровотечению и инфицированию раны. Обработке обожженных поверхностей тела должно предшествовать обезболивание. Пострадавшему необходимо дать внутрь анальгин, баралгин, ибупрофен и др., в тяжелых случаях подкожно – морфин.

Все обожжённые участки тела необходимо охладить, приложив холод или поливать проточной холодной водой (морской или пресной) в течение не менее 15 мин., тогда оно препятствует перегреванию ниже расположенных тканей (рис.6). Можно погрузить поражённый участок тела в бак с холодной водой. При отсутствии возможности активного охлаждения обожжённые поверхности оставляют открытыми для охлаждения воздухом.

Рекомендуется охлаждать повреждённые места струей воды при ожогах I и II степени и грелкой с холодной водой (льдом) при ожогах III степени (после наложения повязок!).

Если охлаждение ожоговой поверхности начинается сразу после несчастного случая, то температура тканей на глубине 1см приходит к исходной уже через 20 сек., тогда как без охлаждения – только через 15 минут!

Рис. 6

Нельзя срезать пузыри или прокалывать их, но необходимо срезать всю мертвую кожу лопнувших пузырей. С помощью тампона, смоченного в теплой кипяченой воде, осторожно удалить из обожженного участка всю оставшуюся грязь и посторонние предметы.

После этого необходимо нанести на обработанный участок бактерицидную мазь (неомециновую, бацитрациновую) или закрыть его салфеткой пропитанной бактерицидным раствором, вазелиновым маслом; салфетка должна выступать за края ожогов на 5 – 10 см на салфетку наложить впитывающий материал для всасывания жидкости, выделяющейся из ожога, т.е. слой стерильной марли, покрытый слоем стерильной ваты. Закрепить все это с помощью соответствующей повязки. Если обширные ожоговые поверхности невозможно закрыть бинтовыми повязками, целесообразно использовать для этой цели чистые косынки, полотенца, простыни.

Повязки на лицо и промежность не накладывают. Нельзя наносить на ожоговую поверхность в первые часы какие либо жиры и другие «проверенные» средства (облепиховое масло, мазь «Спасатель», «Пантенол», спрей «Олазоль», растительное масло, сметану, кефир, сырой картофель, яичный белок, детскую мочу и т.д.). Некоторые из перечисленных средств действительно применяются для лечения ожогов и способствующих заживлению ран, но в момент ожога надо думать не о заживлении, а об увеличении теплоотдачи с ожоговой поверхности и уменьшении боли. Допускается обработка участков ожога I и II степени 33% раствором спирта или одеколоном.

Рекомендуется обильное питьё тёплого жидкого чая, тёплой минеральной щелочной воды («Боржоми»), обычной воды с добавлением 1 чайной ложки поваренной соли и 1 чайной ложки пищевой соды на 1 литр воды. Это делается для того, чтобы уменьшить водные потери организма, т.к. через ожоговую поверхность теряется значительное количество тканевой жидкости.

В судовой аптеке имеется «оральная регидратационная соль» в водонепроницаемых пакетиках. Содержимое пакетика растворяют в 1л питьевой воды (кипячёной, охлаждённой) и дают пить пострадавшему дробно (для предотвращения рвоты) каждые 5 мин. по 50 мл.

Первая помощь при ожогах пламенем имеет некоторые особенности. В таких случаях необходимо сделать следующее:

- погасить огонь на пострадавшем любым способом. Можно использовать воду, снег, набросить на пострадавшего одеяло, куртку, пальто;

- немедленно приступить к охлаждению обожжённых частей тела;

- если на ожоговой поверхности остались обгоревшие остатки одежды, нельзя удалять их самостоятельно;

- запрещается самостоятельно вскрывать пузыри, очищать ожоговую рану от копоти и грязи;

- перед транспортировкой поражённую поверхность необходимо прикрыть стерильной повязкой обильно смоченной раствором новокаина или любого антисептика (фурацилина, риванола, слабо-розовым раствором марганцево-кислого калия). Нежелательно накладывать сухую повязку т.к. она прилипнет к раневой поверхности и доставит больному дополнительные страдания;

- необходимо произвести транспортную иммобилизацию;

- нельзя допускать переохлаждения пострадавшего.

Транспортировка – в положении сидя или полусидя при ожогах верхней половины туловища, лица, шеи, рук; лёжа на спине - при ожогах передней поверхности туловища, ног; лёжа на животе – при ожогах задней поверхности туловища, ног; при циркулярных ожогах подкладывают сложенную одежду и другие предметы, чтобы большая часть ноги или туловища была на весу и не касалась носилок. Это позволит уменьшить боль во время транспортировки.

2015-05-05

2015-05-05 2525

2525