В светотехнической части расчетного задания решаются следующие вопросы:

- выбор системы освещения;

- выбор нормируемой освещенности;

- выбор источника света;

- выбор светильников и схемы их размещения;

- расчет электрического освещения;

- оценка качества освещения.

В результате этого расчета получается значение установленной мощности на осветительных установках цеха, предприятия.

В электротехнической части задания содержится:

- выбор напряжения источника питания осветительных установок (ОУ);

- выбор схемы электроснабжения ОУ;

- выбор марки проводов и кабелей и способа их прокладки;

- расчет сечения проводов и кабелей по нагреву и проверка выбранного сечения по механической прочности, потерям напряжения;

- выбор аппаратов защиты сетей освещения и аппаратов управления освещением.

В процессе эксплуатация к ОУ предъявляются повышенные требования по качеству электроэнергии, особенно на производствах с высоким разрядом зрительных работ, например на заводах по сборке часов и др.

|

|

|

Электрические ОУ представляют собой однофазную нагрузку, однако благодаря незначительной мощности электроприемника (от 10 до 1500 Вт) в электрической сети при правильной группировке светильников можно достичь достаточно равномерной нагрузки по фазам (с несимметрией не более

5-10%). Характер нагрузки равномерный, без толчков, но ее величина изменяется в зависимости от времени суток, года. Частота тока, как правило, 50 Гц, коэффициент мощности для ламп накаливания равен 1,0, для люминесцентных и других - примерно 0,6.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

Понятие расчетная нагрузка вытекает из определения расчетного тока Iр, по которому выбираются все элементы сети и электрооборудование системы ЭСПП.

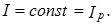

В простейшем случае, когда нагрузка постоянная во времени,

При переменной нагрузке, когда ее график имеет случайный характер, используется выражение

(2.1)

(2.1)

где 0 £ t ³ Т - Q, Q - длительность интервала осреднения, Т – интервал реализации случайного процесса, который связан с То.

Для графиков нагрузки, практически неизменных во времени, Q = 3×То, а во всех остальных случаях Q < 3×То, То – постоянная времени нагрева проводника до максимально допустимой температуры.

Для распространенных сечений проводников F постоянная времени То будет:

F (мм2) 70; 95; 120; 150;

То (мин) 15; 18,4; 21,4; 24,2.

Условно принимают То = 10 мин., Q = 30 мин, независимо от сечения проводника, что приводит к понятию получасового максимума.

По выражению (2.1) вводят понятие «расчетный ток» Iр - это такой ток, который приводит к такому же максимальному нагреву проводника или вызывает тот же тепловой износ изоляции, что и исходная переменная нагрузка I(t).

|

|

|

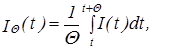

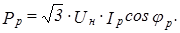

Значение Iр обычно определяется по

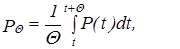

В качестве расчетной нагрузки принимают среднюю нагрузку РQ по активной мощности за время Q

(2.2)

(2.2)

где 0 £ t ³ Т - Q.

Остальные обозначения те же, что и в выражении (2.1).

Активная расчетная нагрузка Рр аналогична понятию расчетный максимум Рmax = Pm, или максимальная нагрузка. Imax = Im - получасовой максимум тока, т.е. наибольшее значение тока из средних в 30-минутных интервалах осреднения.

Знание расчетной нагрузки Pp или расчетного максимума Pm, кроме выбора элементов схемы ЭСПП по нагреву (Iдл ³ Iр), необходимо для определения потерь активной мощности DР и напряжения DU в сетях энергосистемы и предприятия, выбора элементов сети по экономической плотности тока jэк [ А/мм2], плавких вставок, уставок автомата, проверки самозапуска двигателей, проверки колебания напряжения в сетях и других случаях.

Наряду с использованием понятия «получасового максимума» активной мощности, с 70-х годов начали применять понятие «заявленный максимум» 30-минутной активной мощности в договорах предприятий с энергосистемой Рзmax, а с 80-х годов понятие Pp - к лимиту электрической мощности, т.е. предельно допустимое (разрешаемое энергосистемой) значение получасовой активной мощности предприятия в часы максимальных нагрузок энергосистемы.

В общем случае расчетная (проектная) максимальная нагрузка Pp может не совпадать с заявленным максимумом Рзmax и фактической максимальной нагрузкой за получасовой интервал Рзmaxф, измеренной каким-либо образом.

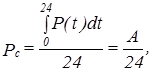

На рис. 2.1 приведен суточный график нагрузок P(t). Здесь среднесуточная нагрузка

где A - потребленная за сутки электроэнергия при Рmaxф = Рзmax = Pp,  - число часов использования максимума нагрузки или продолжительность использования максимальной нагрузки в течение суток.

- число часов использования максимума нагрузки или продолжительность использования максимальной нагрузки в течение суток.

2.1. Расчет электрических нагрузок в сети трехфазного тока

напряжением до 1 кВ методом упорядоченных диаграмм

Для определения расчетной нагрузки цеха Рm, т.е. на УР2 и УР3, применяется метод упорядоченных диаграмм или метод коэффициента максимума, по которому Рm = Кm × Pсм = Кm × Ки × Рн, здесь Pсм - средняя нагрузка за наиболее загруженную смену на УР2). Исходными данными для расчета Рm являются: план цеха с расположением ЭП, электрическая схема цеха (производства), количество ЭП, их установленные мощности, коэффициенты мощности и использования каждого ЭП.

Все ЭП разбиваются по расчетным узлам на УР2, в каждом узле электроприемники разделяются на характерные группы с примерно одинаковыми коэффициентами использования Ки и мощности cosj с выделением групп ЭП с переменным и практически постоянным графиками нагрузки. К последним могут быть отнесены, например, ЭД насосов водоснабжения, вентиляторов, нерегулируемых дымососов, печей сопротивления и др. Выявление ЭП с практически постоянным графиком нагрузки производится по данным исследований или эксплуатации. У таких ЭП Ки ³ 0,6 и коэффициент заполнения суточного графика (формула 2.10) за наиболее загруженную смену Кэп ³ 0,9. При отсутствии таких данных все ЭП относят к ЭП с переменным графиком нагрузки. Значения Ки и cosj отдельных ЭП приведены в приложении (табл. П.2.1) и в [2, 3, 18, 23].

Таблица 2.1

Коэффициенты максимума Km для различных коэффициентов использования

Kи в зависимости от эффективного числа электроприемников nэ

| Значения Km при Kи | |||||||||

| 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |

| 3,43 | 3,11 | 2,64 | 2,14 | 1,87 | 1,65 | 1,46 | 1,29 | 1,14 | |

| 3,23 | 2,87 | 2,42 | 2,0 | 1,76 | 1,57 | 1,41 | 1,26 | 1,12 | |

| 3,04 | 2,64 | 2,24 | 1,88 | 1,66 | 1,51 | 1,37 | 1,23 | 1,10 | |

| 2,88 | 2,48 | 2,10 | 1,80 | 1,58 | 1,45 | 1,33 | 1,21 | 1,09 | |

| 2,72 | 2,31 | 1,99 | 1,72 | 1,52 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,08 | |

| 2,56 | 2,20 | 1,90 | 1,65 | 1,47 | 1,37 | 1,28 | 1,18 | 1,08 | |

| 2,42 | 2,10 | 1,84 | 1,60 | 1,43 | 1,34 | 1,26 | 1,16 | 1,07 | |

| 2,24 | 1,96 | 1,75 | 1,52 | 1,36 | 1,28 | 1,23 | 1,15 | 1,07 | |

| 2,10 | 1,85 | 1,67 | 1,45 | 1,32 | 1,25 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | |

| 1,99 | 1,77 | 1,61 | 1,41 | 1,28 | 1,23 | 1,18 | 1,12 | 1,07 | |

| 1,91 | 1,70 | 1,55 | 1,37 | 1,26 | 1,21 | 1,16 | 1,11 | 1,06 | |

| 1,84 | 1,65 | 1,50 | 1,34 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,06 | |

| 1,71 | 1,55 | 1,40 | 1,28 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,10 | 1,06 | |

| 1,62 | 1,46 | 1,34 | 1,24 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,05 | |

| 1,56 | 1,41 | 1,30 | 1,21 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | |

| 1,50 | 1,37 | 1,27 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | |

| 1,45 | 1,33 | 1,25 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | |

| 1,40 | 1,30 | 1,23 | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,04 | |

| 1,32 | 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,03 | |

| 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | |

| 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | |

| 1,23 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | |

| 1,21 | 1,17 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | |

| 1,19 | 1,16 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | |

| 1,17 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,02 | |

| 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | |

| 1,16 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | |

| 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 |

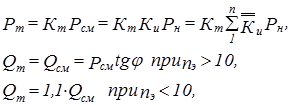

Расчетная активная Рm и реактивная Qm нагрузка групп ЭП с переменным графиком нагрузки (на всех ступенях питающих и распределительных сетей, включая трансформаторы, УР3) определяются из выражений:

|

|

|

(2.20)

(2.20)

где Рсм - средняя мощность работающих ЭП за наиболее загруженную смену,

Ки - групповой коэффициент использования активной мощности,  - коэффициент использования отдельного ЭП, Кm - коэффициент максимума активной мощности.

- коэффициент использования отдельного ЭП, Кm - коэффициент максимума активной мощности.

Кm определяется по кривым (18, 23) или по табл. 2.1 в зависимости от величины группового коэффициента использования Ки и эффективного числа ЭП nэ для данной группы ЭП по каждому узлу (УР2).

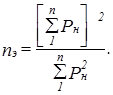

Эффективное (приведенное) число ЭП - это такое число однородных по режиму работы ЭП одинаковой мощности, которое дает то же значение расчетного максимума Рм, что и группа ЭП, различных по мощности и режиму работы

(2.21)

(2.21)

Определение nэ по (2.21) рекомендуется производить в ручном счете при числе ЭП в группе до десяти и всегда при расчетах на ЭВМ. В условиях массового расчета и при большом числе ЭП рекомендуется пользоваться упрощенными способами определения nэ, допустимая погрешность которых лежит в пределах ±10%.

Пользуются следующими упрощенными способами определения nэ:

|

|

|

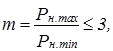

1. При nэ ³ 4 в группе принимают nэ = n, если

(2.22)

(2.22)

где Рн.max и Рн.min - номинальная мощность наибольшего и наименьшего ЭП в группе.

При определении m допускается исключать мелкие ЭП, суммарная мощность которых не превышает 5% Рн всей группы. Число этих мелких ЭП при определении nэ также не учитывается.

2. При m > 3 и Kи ³ 0,2 (групповой)

(2.23)

(2.23)

Если по (2.23) nэ > n, то принимают nэ = n.

3. При m > 3 и Kи < 0,2 nэ определяется по кривым (18,23) или табл. 2.2.

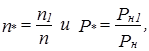

Порядок определения эффективного числа электроприемников nэ с помощью кривых или таблицы следующий: выбирается наибольший по номинальной мощности электроприемник рассматриваемой группы; выбираются наиболее крупные электроприемники, номинальная мощность которых равна или больше половины мощности наибольшего электроприемника группы; выбираются наиболее крупные электроприемники, номинальная мощность которых равна или больше половины мощности наибольшего электроприемника группы. Определяются число n1 и суммарная номинальная мощность Рн1 наибольших электроприемников группы; определяются число n и суммарная номинальная мощность Рн всех электроприемников группы; находятся значения

по полученным значениям n* и P* по кривым [18, 23] или табл. 2.2 определяется величина nэ*, а затем из выражения nэ* = nэ / n находится

nэ = nэ* × n. (2.24)

Расчетный максимум активной мощности группы электроприемников или многодвигательного привода, у которого имеются три или менее трех ЭП, определяется как сумма их номинальных мощностей

(2.25)

(2.25)

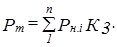

При числе электроприемников в группе больше трех, но при эффективном их числе меньше четырех, расчетная нагрузка принимается равной сумме произведений номинальных мощностей на характерные для этих приемников коэффициенты загрузки Кз, т.е.

(2.26)

(2.26)

При отсутствии данных о Кэ и cosjн могут быть приняты их средние значения; для электроприемников с длительным режимом работы соответственно 0,9 и 0,8, а для электроприемников с ПКР соответственно 0,75 и 0,7.

4. При nэ > 200 или любых значениях Ки, а также при Ки > 0,7 и любых значениях nэ расчетную мощность допускается принять равной средней за наиболее загруженную смену (Кm = 1).

Для ЭП с практически постоянным графиком нагрузки расчетная активная нагрузка принимается равной средней мощности за наиболее загруженную смену:

Pm = Pсм = Ки×Рн. (2.27)

При наличии в расчетном узле электроприемников как с переменным, так и с практически постоянным графиком расчетные нагрузки этих электроприемников определяются отдельно, а суммарная расчетная нагрузка по узлу в целом - сложением максимальной нагрузки ЭП с переменным графиком (Pm1) со средней нагрузкой с практически постоянным графиком Pm2:

Pm =Pm1 + Pm2= Кm× Pсм1 + Pсм2. (2.28)

В тех случаях, когда мощность ЭП с практически постоянным графиком нагрузки составляет менее 25% суммарной мощности всех ЭП расчетного узла, общую расчетную нагрузку следует определять, как для электроприемников с переменным графиком нагрузки. Если мощность ЭП с переменным графиком нагрузки составляет менее 25% суммарной мощности всех ЭП расчетного узла, то расчетная нагрузка определяется, как для ЭП с постоянным графиком.

При расчетах электрических нагрузок используются специальные таблицы (см.табл. П. 2.2 в приложении). Эта таблица является сводной как при подсчете силовых нагрузок по отдельным узлам сети, так и на шинах ТП.

2015-04-30

2015-04-30 899

899