Тема: Геометрическое нивелирование

Цель: научиться рассчитывать элементы круговых кривых и подготовить данных для их детальной разбивки, обработку журнала нивелирования, построение профиля трассы, нанесение проектной линии, вычисление проектных и рабочих высот.

Ход работы:

Вариант №5

Исходные данные:

1. Угол поворота и радиус кривой №2

2. Румб линии ПКО-ВУ №1

3. Высоты реперов №1 и №2

4. Пикетажная книжка.

5. Журнал технического нивелирования.

| Вариант | Кривая № 2 | Румб линии пк0-ВУ №1 | Высоты | ||

| угол | радиус | репера №1 | репера №2 | ||

| 32 57¢ | СВ: 14 28 | 95,138 | 97,168 |

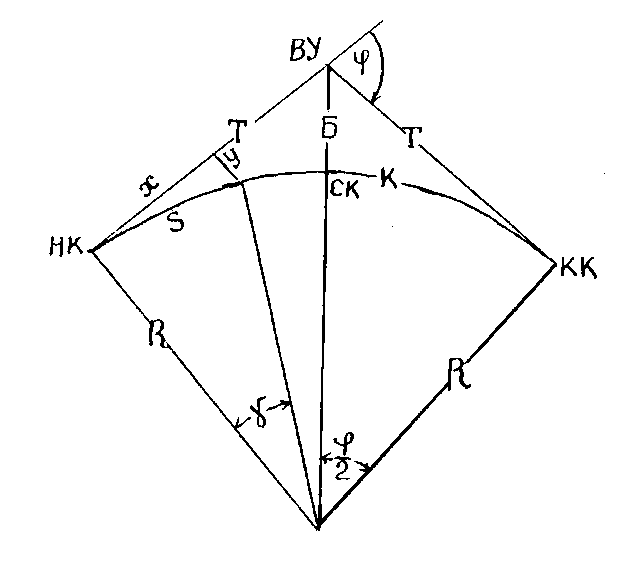

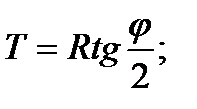

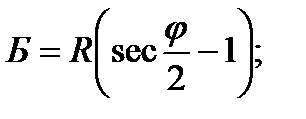

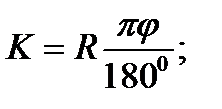

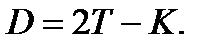

При разбивке пикетажа в каждый угол поворота трассы производят вставку круговой кривой. Чтобы отыскать на местности начало кривой НК, середину СК и конец КК (рис.1). по измеренному углу поворота j и назначенному радиусу кривой R при помощи специальных таблиц или на микрокалькуляторе по формулам (1-4) определяют ее элементы: тангенс Т, кривую К, биссектрису Б и домер Д.

Рис. 1

(1)

(1)  (3)

(3)

(2)

(2)  (4)

(4)

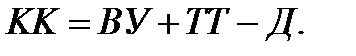

Затем подсчитывают пикетажное наименование главных точек кривой:

|

|

|

Здесь ВУ – пикетажное обозначение вершины угла.

Контроль:

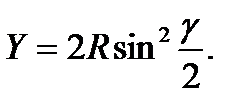

При разбивке пикетажа пикеты, оказавшиеся на тангенсах (точка Р¢ на рис. 1) выносятся на кривую (точка Р) методом прямоугольных координат. Координаты (Х – расстояние от начала или конца кривой по направлению к вершине угла и Y – перпендикуляр, восстановленный с линии тангенса из полученной точки в сторону кривой) выбираются из таблиц или вычисляются по следующим формулам:

(5)

(5)  (6)

(6)

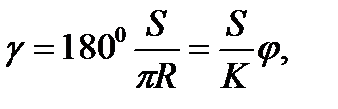

Величина угла g, в свою очередь, определяется по формуле.

(7)

(7)

где S – расстояние от начала или конца кривой до пикета.

Обработку журнала выполняем в указанной ниже последовательности:

1. Вычисляем разности высот нулей красной и черной сторон реек. Они не должны отличаться от эталонных более, чем на 5 мм (эталонные разности для обеих реек равны 4784 мм).

2. Вычисляем превышения связующих точек по черной и красной сторонам реек и сравнить их между собой (расхождение не должно превышать 5 мм).

3. Вычисляем средние превышения (без округления).

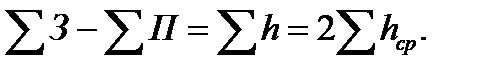

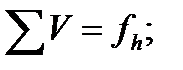

4. Выполняем постраничный контроль, для чего находим на каждой странице сумму всех задних отсчетов åЗ, сумму передних отсчетов åП, сумму превышений åh и сумму средних превышений åhср. При правильных вычислениях должно быть выполнено тождество:

5. Выполняем постраничный контроль по ходу.

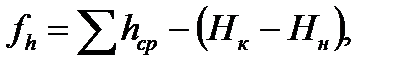

6. Определяем невязку в превышениях хода по формуле

(8)

(8)

где  – сумма средних превышений;

– сумма средних превышений;

Нн – высота начального репера 1;

Нк – высота конечного репера 2.

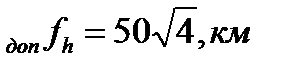

7. Вычисляем предельную невязку по формуле

(9)

(9)

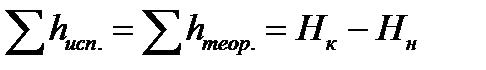

8. Уравниваем превышения между связующими точками, распределив поровну на все превышения. При этом исправленные превышения необходимо получить в целых миллиметрах.

|

|

|

Контроль:

9. По заданной высоте репера 1 вычисляем высоты связующих точек. В результате вычислений должны получить точно высоты репера 2.

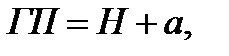

10. Вычисляем горизонт прибора ГП для тех станций, с которых нивелировались промежуточные точки, по формуле

(10)

(10)

где Н – высота связующей точки;

а – отсчет по рейке на эту точку черной стороне рейки.

Для контроля горизонт прибора вычисляется дважды с использованием задней и передней связующих точек. За окончательное значение принимается среднее.

11. Вычисляем высоты промежуточных точек по правилу: высота точки равна горизонту прибора минус отсчет по рейке на промежуточной точке.

2015-05-10

2015-05-10 427

427